超大城市水土流失空间分布格局及其防治策略

——以武汉市为例

王志刚, 韩 培, 周耀华, 华忠光, 蔡劲松, 赵元凌, 张平仓

(1.长江水利委员会 长江科学院 水土保持研究所, 湖北 武汉 430010;2.武汉市水务科学研究院, 湖北 武汉 430010; 3.武汉市水务局, 湖北 武汉 430010)

随着中国城市化建设的快速发展,城市水土流失日益加剧。城市水土流失是指在城市化进程中,人为活动引发的新的水土流失[1-4]。与乡村水土流失相比,城市水土流失中人为作用的直接影响占主导,生产建设项目水土流失与背景水土流失叠加、交织,流失方式更加复杂多样,物质来源更加复杂、多样、污染物更多,而危害更具有隐蔽性。因此,研究大型城市水土流失的空间格局,摸清其规律,并制定针对性的防治方略,对于推进绿色发展和建设美丽中国具有重要的理论和现实意义。

本文拟以超大城市武汉为例,着重探讨城市建设、农业生产等人为影响叠加特有自然条件下,形成的特殊城市水土流失空间分布格局,并提出防治策略。已有的武汉市水土流失研究主要是基于国家,湖北省,武汉市的历次水土流失遥感普查数据开展的,研究者们对武汉市水土流失的面积消长、成因、防治对策进行了全面的分析,但由于难以从政府部门拿到水土流失空间分布的原始数据,所以很难开展详尽的空间分布格局研究[5-9]。本文的作者开展了2016年武汉市水土流失遥感普查工作,基于武汉市水土流失及其影响因素的矢量和栅格数据,从城市水土保持的视角,对武汉市水土流失空间分布格局和防治策略开展深入研究,拟对已有的研究是有益的补充和完善,对类似大城市开展水土保持研究提供借鉴。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

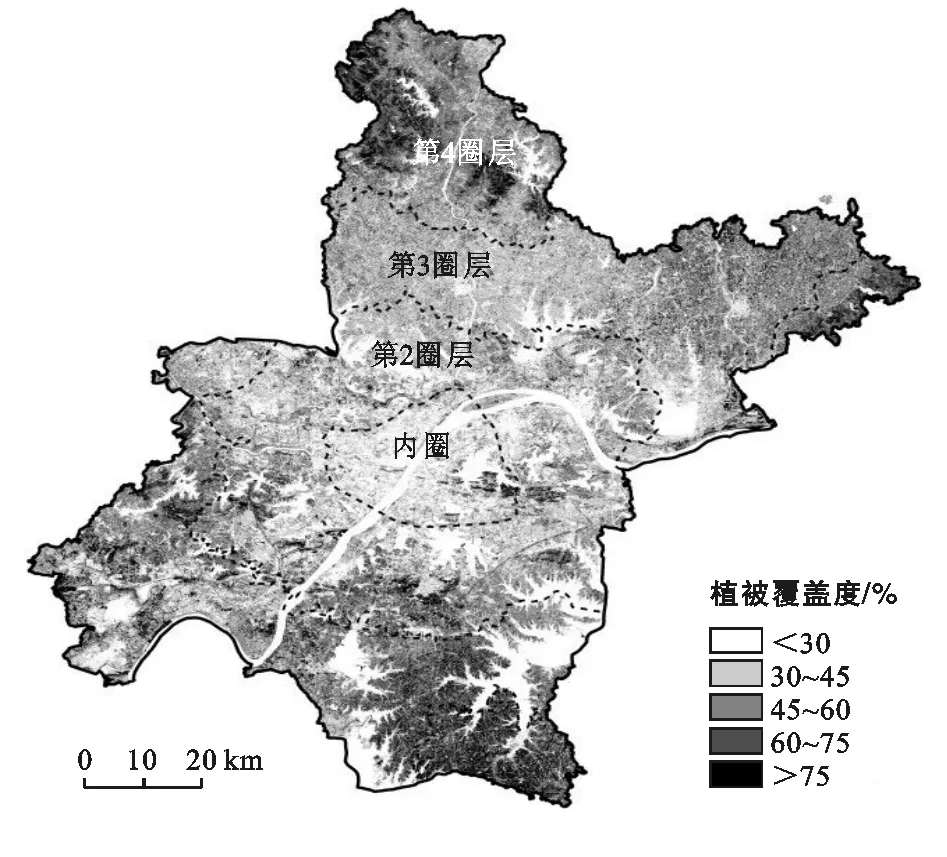

武汉市位于湖北省东南部,地质构造以新华夏构造体系为主,地貌属鄂东南丘陵经江汉平原东缘向大别山南麓低山丘过渡地区,中间低平,南北丘陵、岗垄环抱,北部低山林立,境内大小近百个湖泊星罗棋布,形成了水系发达、山水交融的复杂地形(图1)。

图1 武汉市地形地貌

全市低山、丘陵、垄岗平原与平坦平原分别占土地总面积的5.8%,12.3%,42.6%和39.3%,海拔高度在19.2~873.7 m,大部分在50 m以下[10-11]。武汉属亚热带季风性湿润气候区,具有雨量充沛、日照充足、四季分明,夏高温、降水集中,冬季稍凉湿润等特点。2016年,武汉市被列为超大城市,并支持建设国家中心城市。武汉市常住人口1 060.37万人,户籍人口829.27 万人,其中非农业人口561.59万人,占户籍人口的67.7%,城镇化率约75%。武汉主城区以三环线以内区域为主(图1中内圈),面积约553 km2;都市发展区以三环以外至外环路附近乡镇的区域(图1中第2圈层),面积约2 700 km2[11-12]。都市发展区以外的区域按照地形和土地利用划分为两个圈层,其中第3个圈层的地形主要为平原和波状岗地,土地利用主要为旱地(含园地)、水田和草地,面积约3 840 km2;第4个圈层的地形主要为丘陵和低山,土地利用主要为林地,面积约1 399 km2。由于受行政区域形状和地形的影像,第3,4圈层未能形成闭合的环,但从逻辑和概念的角度可以近似看作,2个圈层,类似于耕作土壤以居民点为中心形成同心圆式分布。

1.2 研究方法

采用《土壤侵蚀分类分级标准》(SL 190-2007)中的土壤侵蚀强度面蚀(片蚀)分级指标判定武汉市全域的土壤侵蚀强度等级[13]。其中,地面坡度基于填充洼地后的武汉市19 m分辨率DEM(来自Google Earth高程17级数据),利用ArcMap 10.0中空间分析模块的Slope函数进行计算[14];土地利用类型通过面向对象与人机交互相结合的方法解译,选取2016年2月12日至3月28日成像天气晴好、云量均小于1%的影像21景高分1号影像(全色、多光谱空间分辨率分别为2,8 m),利用ENVI 5.1软件对遥感影像进行正射校正、影像融合、镶嵌、大气校正,利用eCognition Developer软件对遥感影像多尺度分割后,参考《土地利用现状分类》(GB/T 21010-2007)中土地利用现状Ⅰ级类和少量Ⅱ级类[15],将武汉市土地利用现状设置为与水土保持密切相关的水体、居民地及建筑物、道路、裸地、耕地、林地、草地、水田这8类,然后在影像上面目视判别土地利用现状类型、选择样本,进行监督分类;林草盖度采用植被覆盖度代替,植被覆盖度利用归一化植被指数(NDVI)估算[16]。最后,将通过上述方法获取的坡度、土地利用、植被覆盖度进行空间叠加分析,按照《土壤侵蚀分类分级标准》(SL 190-2007)面蚀(片蚀)分级指标中给出的土壤侵蚀强度等级,判定的武汉市水土流失强度,并制作空间分布图。

2 结果与分析

2.1 武汉市主要水土流失影响因素特征

武汉市全境大部分区域坡度在5°以下,<5°,5°~8°,8°~15°,15°~25°,25°~35°,>35°的面积分别占土地总面积的91.78%,3.19%,3.09%,1.66%,0.27%,0.01%。坡度较陡的区域分布在武汉市北部、东部的山区和中南部的丘陵区域(附图12)。

武汉市旱地、水田、居民地建筑物、水域、草地、林地、裸地、道路分别占土地总面积的27.32%,18.73%,18.31%,11.36%,9.52%,9.11%,3.63%,2.02%。其中的裸地主要是生产建设项目扰动地、采石采矿迹地和少量裸露山体。从空间格局看(附图13),大致可以分为4个圈层:内圈是主城区,主要为居民地建筑物;第2个圈层是都市发展区,主要为居民地建筑物与旱地交织分布,生产建设项目导致的裸地占总裸地面积的绝对优势;第3个圈层是农业生产区,主要为旱地(含园地)、水田和草地,是武汉市的菜篮子基地和粮食生产区;第4个圈层是远郊的丘陵低山林地区,分布着武汉市主要的林地。

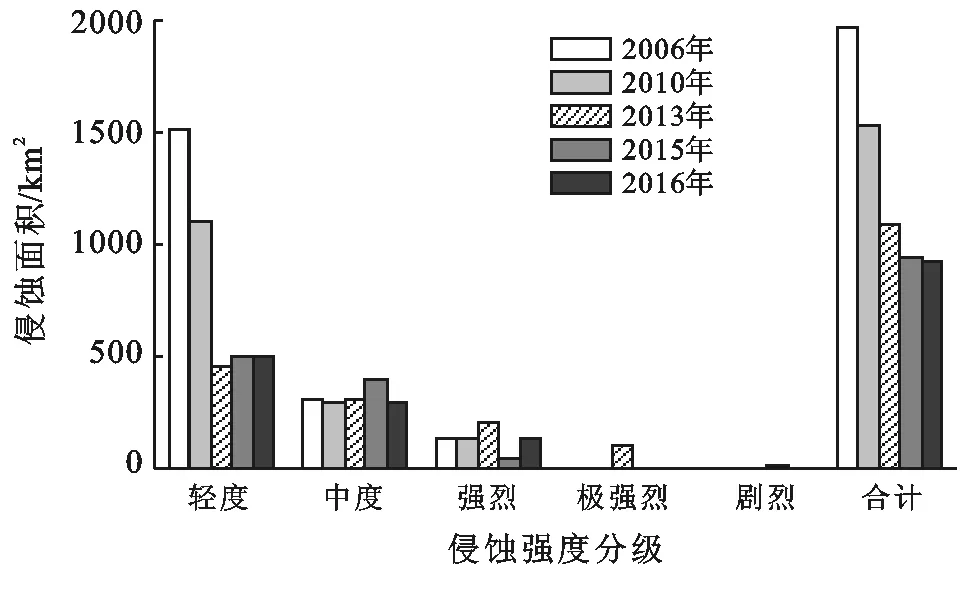

武汉市陆地(扣除11.36%的水域)植被覆盖度<30%,30%~45%,45%~60%,60%~75%,>75%的面积分别占土地总面积的13.64%,29.78%,26.24%,11.87%,7.12%。空间分布与武汉市的土地利用存在类似圈层特征(图2),内圈主城区的植被覆盖度最低,其次是第2圈层都市发展区,第3圈层农业生产区的植被覆盖度较高,第4圈层低山丘陵林地的植被覆盖度最高。

图2 武汉市植被覆盖度

2.2 武汉市10 a来水土流失消长特征

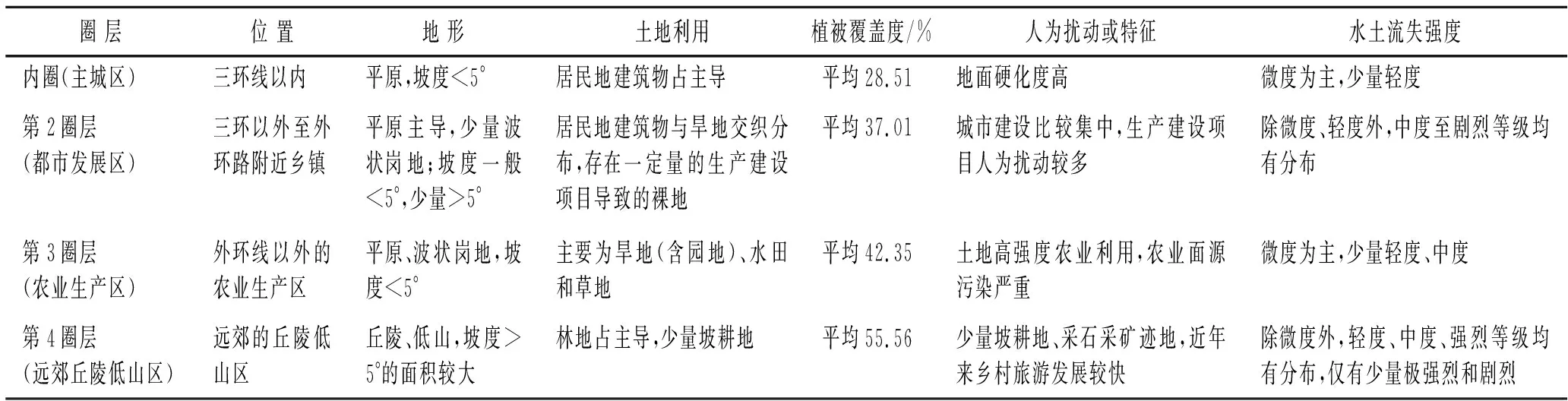

分析武汉市2006,2010,2011,2015,2016年6期水土流失普查成果[5-8](图3),可以发现:10 a来,武汉市水土流失面积总体呈逐年下降趋势;其中轻度水土流失面积大幅度下降;中度水土流失面积基本维持不变,甚至略有增加,反映武汉市城市建设活动仍在持续进行;强烈及以上总流失面积呈下降趋势,反映武汉市生产建设项目水土流失治理也取得了一定成效。

按中主城区(内圈)、非主城区(第2,3,4圈层)2个区域,分析10 a来武汉市不同区域水土流失消长情况(表1),可以发现:武汉市主城区水土流失总面积大幅度下降,这主要是由于城市建成区地面大量硬化,可流失土地面积大幅度减少所致;非主城区水土流失总面积和轻度流失面积大幅度下降,说明近年来武汉市生态环境修复和治理的成效显著,而中度和强烈及以上水土流失面积仍然存在,说明非主城区(尤

其是第2圈层都市发展区内)的大量的生产建设项目仍在导致人为的水土流失。

图3 武汉市历年水土流失面积对比表1 武汉市历年水土流失消长情况

区 域年份水土流失面积/km2合计轻度中度强烈极强烈剧烈2006403.57396.406.210.910.050.00主城区(内圈)201195.5732.7532.8523.516.460.00201578.1618.2755.123.790.380.60201679.9327.9948.972.600.310.0520061 560.851 125.28303.68131.420.440.03非主城区(第2,3,4圈层)2011986.66426.92280.83185.3192.121.482015866.96478.93336.1236.074.9610.882016847.19475.58288.9762.0711.698.88

2.3 武汉市水土流失空间分布格局

武汉市土壤侵蚀强度总体以微度为主,轻度、中度、强烈等级主要分布在都市发展区和远郊丘陵低山区,极强烈和剧烈主要分布在都市发展区(第2圈层附图14)。武汉市水土流失空间分布呈现出“4圈”分布格局(表2):

(1) 内圈。主城区,三环以内,地面硬化程度高,地势也较为平坦,基本无水土流失,植被覆盖度较低,城市绿地十分珍稀,城市地下管廊密布。

(2) 第2圈层。都市发展区,三环以外至外环路附近乡镇,是武汉市城市建设比较集中的区域,生产建设项目多且集中连片分布,人为水土流失面积大,中度至剧烈等级水土流失均有分布,是武汉市水土流失最严重的区域,是快速城市化进程中城市水土流失空间分布的特征圈层。

(3) 第3圈层。都市发展区外围平原农业生产区,外环线附近乡镇之外的平原、岗地区域,是武汉市的主要农业生产区域,土地利用现状主要为菜地、水田和旱地,地势也较为平坦,水土流失面积小、强度低,但土地农业利用强度高,农业面源污染严重。

(4) 第4圈层。远郊丘陵低山区,平原区外围的远郊丘陵低山,土地利用现状以林地为主,兼有少量坡耕地和采石采矿迹地分布,地面坡度较陡,自然水土流失占主导,水土流失强度以轻度为主。

表2 武汉市水土流失空间分布格局及其特征

2.4 武汉市水土流失防治策略

针对武汉市水土流失空间分布格局和主要影响因素特征,本研究提出武汉市这种快速城市化过程中的超大城市的水土流失防治策略:

(1) 内圈。内圈地面硬化程度高,城市绿地十分珍稀,并且立地土层一般较浅,养分和水分供给不协调,需要加强城市绿地的管理和维护。虽然内圈水土流失强度不高,但是内圈多采用地下管道排水,地下排水系统对泥沙比较敏感,又没有多的空间设置地上沉砂池,因此需要加地下排水系统的清理管护。

(2) 第2圈层。第2圈层生产建设项目多,导致强烈的人为水土流失,需要加大生产建设项目水土保持监督执法,最大限度地扼制人为水土流失,加大施工迹地的恢复和城市生态景观建设,为形成优良的城市生态系统打下坚实的基础。

(3) 第3圈层。该区域虽然水土流失强度低,但土地的农业使用强度大,农药化肥等农用化学物质投入量大,农业面源污染严重,地表径流和浅层地下水污染较严重,第3圈层山地、丘陵区的水资源又需要经过该区域进入主城区,因此加强面源污染治理、建设生态清洁型小流域是水土保持工作的重点。

(4) 第4圈层。该区域地面坡度较大,土壤侵蚀潜势较大,需要大力保护林草植被和森林资源,严守生态红线,继续开展坡耕地治理、采石采矿迹地生态恢复和治理工作,另外还有注意控制旅游开发导致新的人为水土流失。

3 结 论

随着中国城市化建设的快速发展,城市水土流失日益加剧,对城市水土流失的研究成为热点。城市水土流失空间格局深刻地受到人为作用影响,但是由于受各种因素的限制,相关的论述还不够系统、完善。目前对于城市水土流失空间格局的论述多是基于土壤侵蚀或水土保持区划,侧重于从自然因素角度和大空间尺度论述,而从事工程水土保持研究的工作又多侧重于具体生产建设项目。而本研究以大城市为研究对象,将城市水土流失中强烈的人为作用影响与自然因素并重,提出大城市水土流失特有的“四圈”分布格局,对类似的研究具有一定的参考价值。其中,内圈(主城区)和第2圈层(都市发展区)是大城市特有的特征性的水土流失格局圈层(部分城市由于地形的影响可能未形成完整的圈层)。第3圈层多为都市发展区外围的农业生产区,第4圈层多为远郊丘陵山地区,非城市因素影响仍占主导,但是也深刻地受到城市生产生活影响,第3圈层要为城市提供大量农产品(特别是蔬菜),土地利用使用强度高,面源污染严重,第4圈层要为城市建设提供建材石料等矿产,采矿迹地又一定的分布,并且近年来乡村旅游发展迅速,也深深地打上了城市影像的烙印。类似研究在参考本文中的圈层分布格局时,主要参考各圈层的特征,其在空间上的组合,以及圈层的完整性、闭合性等是次要的。