中国土壤污染防治地方立法思路与探索

——以广东省为例

常春英,吴俭,邓一荣,肖荣波, ,李芳柏,魏旭

1. 广东省环境科学研究院,广东 广州 510045;2. 广东工业大学环境科学与工程学院,广东 广州 510006;3. 广东省生态环境技术研究所,广东 广州 510065;4. 华南农业大学人文与法学学院,广东 广州 510642

依法治污、立法先行是长期以来国家及地方推进生态环境工作的一个重要思路,地方性立法是高度概括和抽象的国家上位法的有效补充,具有更强的可操作性和地域特色,《广东省固体废物污染环境防治条例》、《广东省珠江三角洲水质保护条例》等地方单行法均在具体的污染防治工作中发挥了重要作用。与大气、水污染防治不同,土壤污染防治工作基础薄弱,家底不清、法规标准不健全、技术储备不足等问题突出,土壤污染的预防更复杂、管控更艰难、治理更缓慢,土壤污染防治法律的缺失成为相当一段时期内土壤污染防治相关工作推进的瓶颈,土壤污染防治工作面临巨大挑战。2018年8月31日第十三届全国人民代表大会常务委员会第五次会议审议通过《中华人民共和国土壤污染防治法》(以下简称《土壤法》),填补了土壤污染防治法律的空白,使翘首等待土壤污染专门立法的业内人士欢欣鼓舞。

广东省地处亚热带,气候湿热,土壤的风化淋溶作用强,土壤酸化严重,部分地区重金属背景值高、活性强,属于重金属的环境敏感区域。同时,随着社会经济的快速发展,工矿企业排放和农业面源等造成土壤污染持续累积,土壤环境状况总体不容乐观。2015年,广东省被纳入土壤立法试点省份,较早启动了《广东省土壤污染防治条例》(以下简称《条例》)的起草工作,并将《条例》纳入省人大常委会立法工作计划预备项目。《条例》草案分别于2018年3月和9月经十三届省人大常委会审议,预计年内颁布实施。本文在全面分析和比较国外土壤污染立法与中国《土壤法》在立法模式、制度设计、突出特点等差异的基础上,深入阐述了广东省土壤污染防治的立法思路和探索,并针对地方立法实践中遇到的明晰监管范围、备案制度落实、罚则设置等实际问题展开讨论,为完善土壤污染防治管理体系及各地土壤污染防治立法提供决策参考。

1 国(境)内外土壤污染立法现状及比较

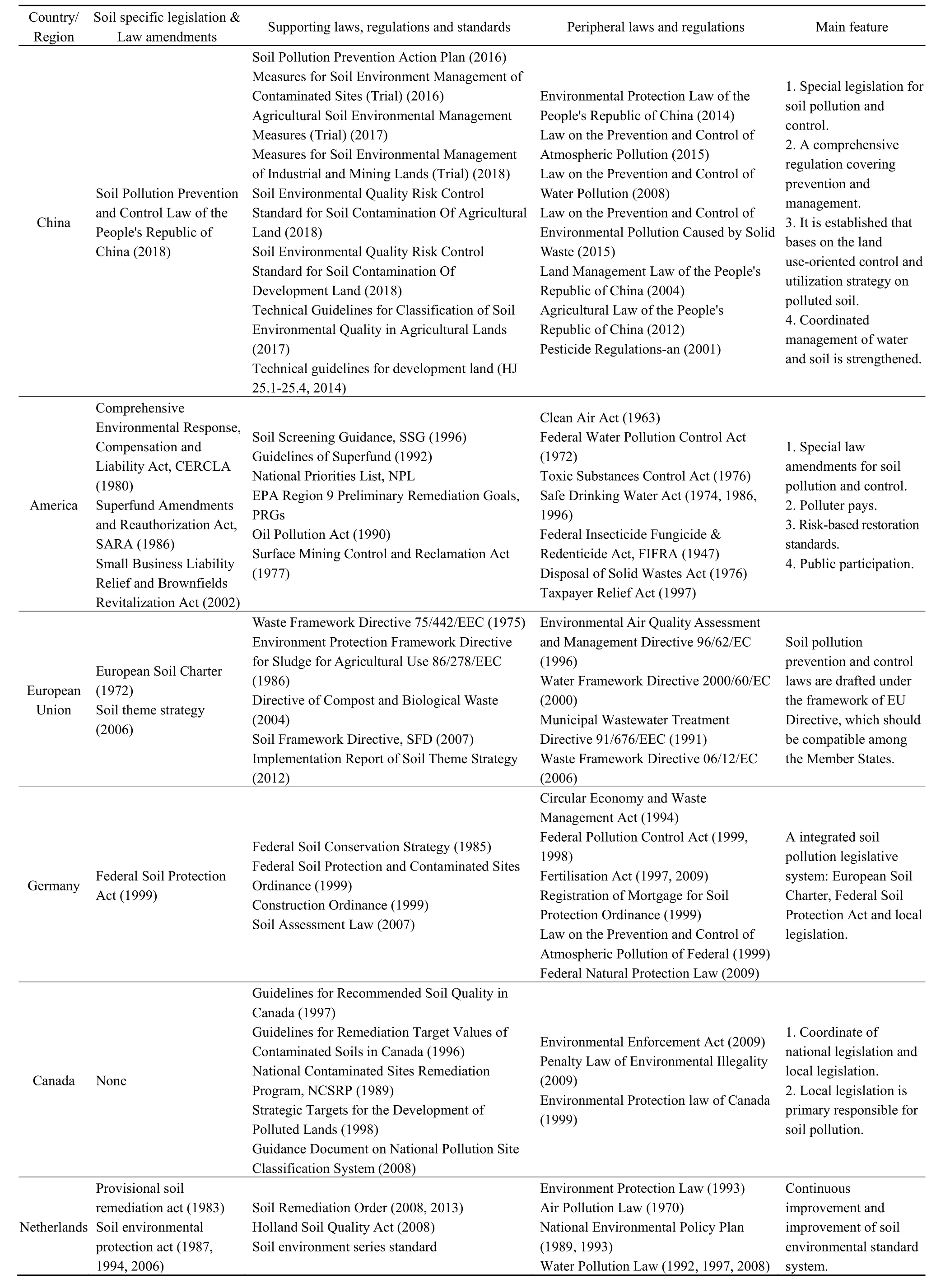

欧美等发达国家较早进入工业化时代,其后工业化时代所面临的土壤污染问题也比中国早,他们根据本国国情和立法进程,在不同层次、不同方面对土壤污染立法及制度建设有所突破,美国、欧盟、荷兰、日本、中国台湾等都已经有了比较丰富的土壤污染防治经验和具体的土壤专门法律。《土壤法》在借鉴国外土壤污染立法经验的基础上,结合中国土壤污染防治工作实际形成,在立法目的、立法模式、制度构建等方面具有鲜明的特征。

1.1 涵盖土壤污染预防与治理的复合型立法模式

《土壤法》采用复合型立法模式,即将污染预防、风险管控与治理修复置于同等重要的位置进行详细规定,这不同于多数发达国家和地区的土壤立法现状,他们多注重受污染土壤的治理、修复和再开发利用,即采用单一的土壤污染整治法模式居多(常籍匀,2016;梁剑琴,2008;刘乙敏等,2013;马绍峰,2015)。如美国的《综合的环境反应、补偿和责任法》(Comprehensive Environmental Response,Compensation and Liability Act,CERCLA)、日本的《土壤污染对策法》(Japan Soil Contamination Countermeasure Law,SCCL)、中国台湾的《土壤及地下水污染整治法》(Soil and Groundwater Pollution Prevention Law)等(牛静等,2015;潘书宏,2011;朱静,2011)。从制度设计上,《土壤法》设置了土壤污染预防和保护专章,构建了土壤污染预防和保护的三道防线:一是前移土壤污染预防端口,将土壤污染防治要求纳入土地利用规划、建设项目环境影响评价、土壤资源保护和利用等方面,并明确了应当采取的预防措施。二是以名录制度强化重点排污单位监管,要求建立土壤有毒有害物质名录制度,各地需结合实际制定并发布土壤污染重点监管单位名单。三是针对矿山开采、固体废物处理、污水处置、农业投入品生产与使用、未利用地开发等的特点一一设置了土壤污染预防措施,并明确了主管部门和企业的职责,与相关专项外围立法形成闭环,充分衔接。针对污染整治,《土壤法》系统规定了土壤污染状况调查、风险评估、风险管控、修复、效果评估、后期管理等土壤污染风险管控和修复全过程的监管要求,规定农用地分类管理制度、建设用地风险管控和修复名录制度,明确了具体的风险管控和修复措施及其污染防治要求。日本《土壤污染对策法》把污染区分为“需治理区”和“需报告区”,前者须实施治理措施以消除潜在健康风险,禁止改变土地利用方式,后者对存在污染但不危害公众健康的土地,允许再开发利用,但改变土地利用方式时需向有关部门报告,这与中国《土壤法》的分类管理制度有异曲同工之效(张天泽,2010;秦天宝等,2016)。

1.2 土壤专门立法与外围法律耦合的立法体系

如上所述,目前《土壤法》是涵盖了预防、管控和治理的复合型法律,涉及水、大气、固废及化学品等要素,同时又与农业生产、城市规划、土地管理、标准技术、突发应急等涉土内容息息相关,相关监管无法仅依靠一部法律来保障,因此必须依赖相关外围法进行综合协同防治。从根本上讲,土壤是土地资源的构成部分,是水、大气、固废中污染物的承接载体,也是农产品品质和营养之源,多法合治是客观需要(肖峰,2017)。表1梳理了部分国家或地区土壤污染专门立法情况。美国的《露天采矿控制及复原法》(Surface Mining Control and Reclamation Act)、《土壤筛选导则》(Soil Screening Guidance,SSG)等法律较好地构成了《综合的环境反应、补偿和责任法》(CERCLA)、《国家优先控制场地名录》(National Priorities List,NPL)等专门法律修正案的配套法律,而《固体废物处置法》(Disposal of Solid Wastes Act)、《清洁空气法》(Clean Air Act)、《安全饮用水法》(Safe Drinking Water Act)等均涉及土壤污染预防,与专门土壤立法形成有效制度呼应,共同发挥控制土壤污染风险的作用。日本有大量与土壤污染预防相关的外围立法,如《大气污染防治法》(Prevention and Treatment Law of Air Pollution)、《废弃物处理法》(Law on Waste Disposal)、《肥料取缔法》(Fertilizer Control Law)等从不同方面阻断新的土壤污染源,进而达到预防土壤污染的目标(朱静,2011)。专门立法和相关外围法相结合,既各有侧重,又相互呼应,系统地规范了可能造成土壤污染的各种行为。目前,中国已有《大气污染防治法》、《水污染防治法》和《固体废物污染环境防治法》等外围立法对水、气、渣等污染源进行规定,配合专门的土壤污染防治法,对影响土壤环境的潜在污染加以规制,以适应土壤污染防治相关需求。除此之外,已经出台及即将出台的一系列土壤污染防治相关部门规章、技术标准、地方配套政策等,将共同形成土壤污染防治的监管体系(陈卫平等,2018)。

表1 部分国家或地区土壤污染专门立法情况Table 1 Legislation of soil pollution prevention and control in several countries of regions

续表1 部分国家或地区土壤污染专门立法情况Continued table 1 The legislation of soil pollution prevention and control in several countries of regions

1.3 确立了土地用途导向的污染土壤管控及使用政策

美国超级基金法实施的初始阶段,最主要的目的是清除污染物,实现永久修复,但由于受到高昂成本、技术水平和其他障碍的制约,基于不同的环境场景和土地利用方式的风险管理方法逐渐成为设定修复标准的主要考虑因素(US EPA,1996;US EPA,2013)。随着中国产业结构调整、化解过剩产能等工作的深入推进,更多工业企业将会关停搬迁,其遗留地块需要实施及时有效的管控措施,要求所有的污染地块完全恢复到受污染前的状态,将缺乏灵活性,目前的经济和技术能力也无法实现该目标(王夏晖,2017)。因此,《土壤法》结合目前实际要求,延续国家《土壤污染防治行动计划》(以下简称《土十条》)的思路,按照“以质量定用途”的原则,将污染土壤治理与修复和土地再开发利用方式结合起来,根据土地的未来用途确定土壤治理与修复目标,建立适合不同土地利用方式下的污染土壤修复标准,实施分类分级管理。在实际的污染土壤修复和土地开发过程中,灵活确定污染土壤修复终点,可以有效地降低治理费用,通过污染土壤的风险管控与修复实现城市搬迁污染地块的再利用,也通过土地再开发利用为土壤污染防治注入动力(李云祯等,2017;陈卫平等,2018)。

1.4 强化了水土耦合的协同治理思想

污染土壤与地下水的修复和管理常常被分开研究,忽略了二者在生态功能上的联系,中国土壤环境修复实践中,普遍存在“重土轻水”现象,这极易造成土壤的二次污染(黄翔,2017)。尤其在中国南方地区,普遍存在地表水丰富、地下水水位

浅的现象,污染物更容易随水流发生迁移,地下水的环境调查和修复显得尤为重要(Lu et al.,2015;常春英等,2016)。《土壤法》规定了土壤环境监测、土壤污染状况调查、风险评估、风险管控及修复方案等均包括地下水的污染防治内容,首次从法律层面上强化了“水土一体”的治理思想,有助于推动水土共治,实现土壤与地下水的协同治理和管控,进而保障公众健康和生态安全。事实上,美国的棕地修复也经历了从“重土轻水”到“水土共治”的转变,随着对污染场地修复认识的提高及技术的不断累积,业界开始重视地下水修复,逐步发展到水土联合修复。据统计,自1982年以来的30年间美国超级基金资助修复的1468个场地中,单独针对土壤进行修复的场地占14%,地下水修复或地下水和土壤联合修复的场地占59%(赵勇胜,2015;Agency,2004)。

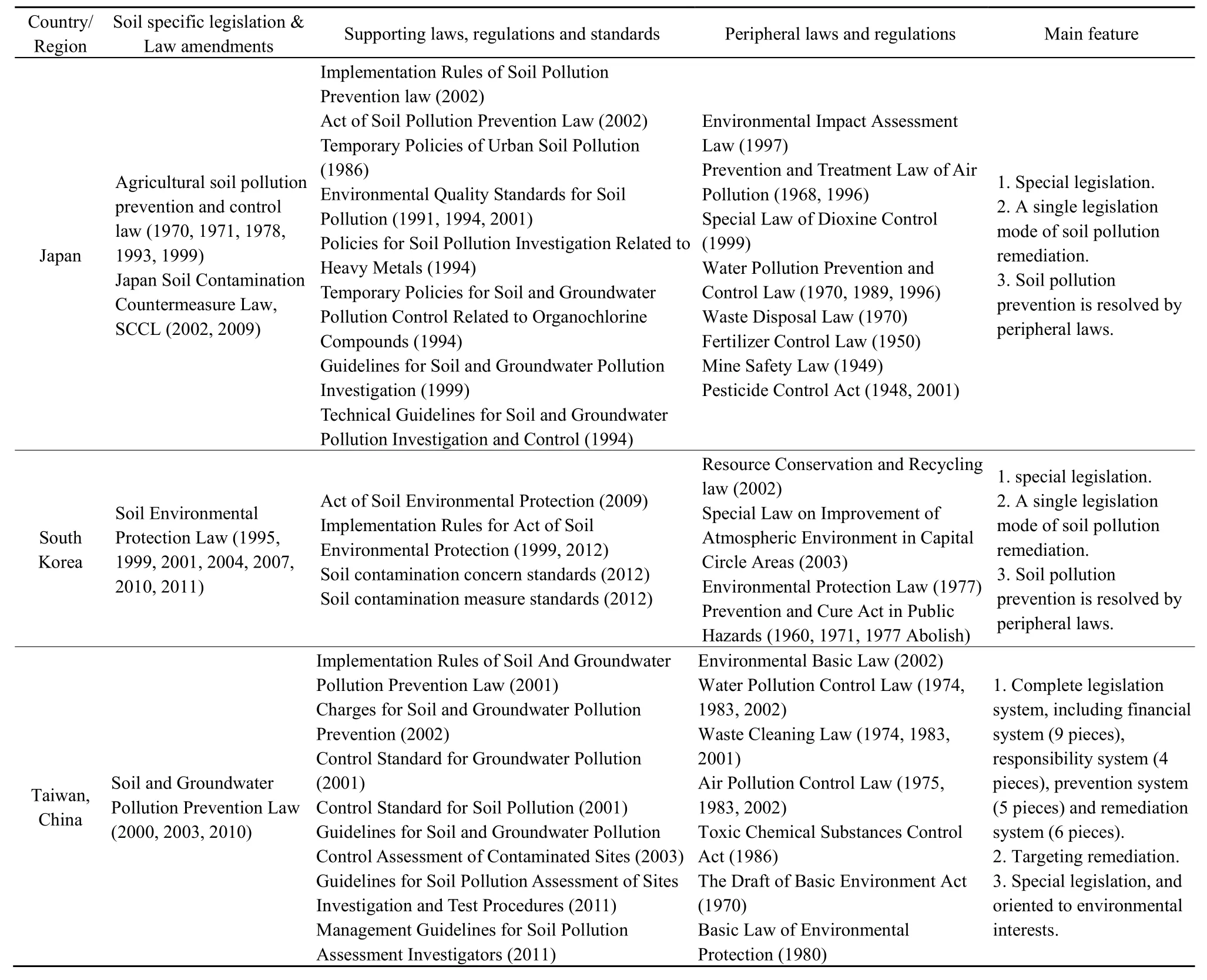

2 广东省土壤污染防治立法思路与探索

广东省土壤污染防治立法历时3年多,在总体思路上,《条例》草案立足广东省实际,借鉴已有经验,关注建设用地和农用地两个重点领域,对未受污染土壤和未利用地实施优先保护,加强污染源头控制,防止新增土壤污染;对于已受污染土壤,突出加强土壤的风险管控和修复。在内容规制上,《条例》更侧重贯彻实施,同时增加了土壤污染防治重点区域、预防输油管污染、预防废弃电子产品污染、水污染环境监管、信息备案与上传等内容,细化了标准及技术规范、环境影响评价、预防农业污染、土地收回及用途改变调查等内容。表2梳理了国家立法与广东省地方立法在土壤污染防治制度设计方面的对比情况。此外,在《条例》起草过程中,针对责任主体及联动监管、土壤污染源头控制与预防、从业单位资质、区域特性管控措施等中遇到的问题进行了充分考虑,以期更好地强化地方立法的特色,提高地方法规的可操作性。

2.1 土壤污染源头控制措施更具针对性

《条例》草案对广东省土壤污染贡献比重较大的工业、矿业、输油管、废弃电子、农业投入品等污染进行专条规范,提出具体的预防措施及相应的法律责任,并通过项目布局论证、主体功能规划、环境影响评价等将土壤污染防治监管端口前移,严把土壤环境保护与预防关口。此外,落实《土壤法》相关要求,《条例》草案规定制定辖区内土壤污染重点监管单位名录,定期对其进行土壤污染状况监测,及时掌握土壤污染重点监管单位的排污状况,为风险预警提供重要依据。历史已经证明,走“先污染、后治理”的发展道路必将付出巨大的环境和经济代价,因此强化环境准入和监管,从事后治理转变为事前预防,从源头上防止新增土壤污染,显得尤为重要。此外,目前广东省大部分受污染耕地尚难确定是否已切断其污染源,尤其在珠三角工业发达地区及粤北矿产资源开发区域,若对未切断污染源的受污染土壤开展治理修复措施则显得本末倒置,事倍功半(Gu et al.,2012;Zhang et al.,2011)。因此,《条例》草案的重点和亮点在于将污染大户作为污染预防与治理重点,以行业等为依据有区别地进行监管,建立并实施土壤污染重点监管单位名录制度,有效预防土壤新增污染。

2.2 构建土壤污染责任体系并强化联动监管

在《条例》征求意见及审议中,针对责任主体及部门联动监管的反馈意见有102条,占反馈意见总数的31.4%,足见土壤污染责任主体界定及部门联动监管的重要性,也暴露出当前土壤污染责任体系不全、部门职责不清、责任边界不明的现状,这也是《土壤法》立法过程中面临的共性问题(彭本利等,2018;廖伊翔,2017)。《条例》草案中构建了污染责任人、土地使用权人和管理部门认定为主体的土壤污染责任制度及其承担责任的情形,承接了《土壤法》中有关的责任主体承继顺序。一方面,明确政府各部门对土壤污染防治的职责,确立了生态环境主管部门对土壤污染防治工作实施统一监督管理,农业农村、自然资源、住房城乡建设、垃圾污水处理等关键部门具体履责,发改、经信、财政等相关部门在各自职责范围内实施土壤污染防治监督管理的部门管理体制,并要求建立政府综合协调机制,协调解决土壤污染防治工作事项。另一方面,确定了污染行为人、土地使用权人作为土壤污染责任主体的情形及顺序,并在法律责任中规定了土壤污染引发的责任承担及纠纷解决方法;针对土壤污染责任人不明确或者存在争议的地块,明确了农用地由农业、林业部门会同环保、国土部门认定,建设用地由环保部门会同自然资源部门认定的机制。责任的承担是实现土壤污染防治目标的重要保障,发达国家都在土壤污染防治立法上规定了严格的责任制度(刘晓霞,2009;Zhu,2012)。美国的超级基金法对土壤污染中的责任主体、归责原则、责任追溯、责任连带、责任代位等均有明确具体的规制,因此被学者认为是有史以来最严厉的责任体系(王欢欢,2013;朱静,2011)。相比之下,《条例》草案已对责任主体、归责原则、代为履行等有所规定,但针对土壤污染治理责任的连带问题和追溯性体现尚不明显。

2.3 弱化土壤环境从业单位资质要求

从业资质一直是土壤修复行业内广泛关心的问题,《条例》草案编制过程中,有6.2%的反馈意见涉及从业单位资质,建议明确环境调查、风险评估、治理修复、修复效果评估等环境从业单位的资质和门槛,以保障工作质量,有效进行监督管理。目前,国家层面上没有设立土壤修复从业资质要求,《土十条》提出“规范土壤污染治理与修复从业单位和人员管理,建立健全监督机制,将技术能

力强、运营管理水平低、综合信用差的从业单位通过企业信用信息公示系统向社会公开”,《土壤法》要求从事土壤污染状况调查和土壤污染风险评估、风险管控、修复效果评估、后期管理等活动的单位,应当具备相应的专业能力,并对其所编制的报告的真实性、准确性、完整性负责。申请从业单位资质属于行政审批,必须依法而行,而当前中国正处于减少行政审批的改革趋势,立法对土壤污染修复提出资质要求缺乏政策支撑。同时在土壤修复行业发展初期,产业化市场尚未完全形成,过早设立专门资质可能会成为土壤污染修复产业发展的桎梏。因此,忽略从业资质门槛要求,转向强化从业机构的监督管理、明确法律责任、加强信息公开是现阶段土壤修复行业健康发展的必然选择(赵丹等,2018)。首先,政府与行业组织联合,根据从业单位已有的条件、能力、人员、设备以及开展同类项目经历等条件,筛选发布从业单位的推荐名录,从业单位自主申报进入推荐名录;针对从事相关工作存在重大过失的,要予以通报,并从推荐名录中删除。江苏、浙江、重庆、上海、广州等地均已推行推荐名录制度和监管制度,且效果明显。同时,业主单位为保障工作质量,也会对投标单位在环评资质、工程资质以及经验、能力等方面做一定要求,这也是实践中最为常见的方式。其次,明确从业机构的法律责任,要求其对报告的真实性、准确性、完整性负责,并对风险管控、修复等活动结果负责。最后,加强信息公开,要求土壤环境调查、风险评估、治理修复、环境监理和效果评估等阶段的关键数据、报告、结论等公开透明,加强从业监督、公众监督。

表2 国家立法与广东省地方立法土壤污染防治制度设计对比情况表Table 2 Comparison of national legislation and local legislation on soil pollution prevention and control

2.4 实施重点区域差异化管理为土壤污染防治提供制度空间

《条例》草案提出省、市可根据主体功能区规划、区域土壤环境质量状况等,划定土壤污染防治重点区域,并根据需要建立土壤污染综合防治协调机制,制定并实施重点区域土壤环境综合治理方案。根据广东省区域土壤环境质量状况,初步可分为粤北矿产资源集中开发区域(以韶关为代表)、珠三角污染地块再开发利用集中区域(以广州、佛山、东莞、深圳为代表)、废弃电子拆解集中区域(以清远、汕头为代表)以及土壤重金属污染高背景区域(以湛江、韶关为代表)等(Wilson et al.,2004;邱孟龙等,2015);而根据行业情况发展,各市历史重点行业及现行优势行业差异较大,其相应的土壤污染防治政策亦会有较大差异。同时,各地经济发展情况差异较大,相应的土壤污染防治政策必然会有较大的差异。因此,《条例》草案特异性地提出了土壤污染重点区域的概念,为典型区域土壤污染防治工作提供一定的制度空间,鼓励各地因地制宜、量身定制适宜的土壤污染防治政策。

3 土壤污染地方立法关键问题讨论

3.1 土壤污染高背景区域识别和管控还需进一步明晰

《土壤法》明确了土壤污染的界定,是指人为因素引起土壤特性的改变,进而影响土壤功能和有效利用,危害公众健康或者破坏生态环境的现象,即高背景区域的土壤环境问题不属于土壤污染的范畴,高背景区域土壤的界定、环境情况及其监管措施目前仍属空白。但是,在实际中,土壤污染高背景区域的识别、高背景土壤的风险管控及农产品种植环境安全等问题,给地方推动土壤污染防治各项工作造成了巨大障碍,呈现“不管有风险、监管无措施”的窘境。根据新颁布实施的《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 36600—2018),地块土壤污染物超过筛选值,但等于或者低于土壤环境背景值水平的,不纳入污染地块管理,而《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB 15618—2018)未对农用地高背景值情况进行说明,两个国家标准未对高背景区域土壤的具体管控措施进行规范(生态环境部等,2018;生态环境部等,2018)。今后,待全国土壤污染状况详查完成后,在摸清区域土壤环境质量整体状况后,针对高背景区域土壤环境的监管问题将是一个新的课题。

3.2 土壤环境备案制度实施还需做好政策配套

《条例》草案提出了针对土壤污染调查评估、风险管控和修复效果评估等报告推行备案制度,《土壤法》提出环保拆除、地块环境调查、修复方案以及修复效果评估等环节的主要结果需在环保等相关部门备案,但未针对备案制度的法律边界及实施情形进行界定。备案,又称行政备案,是指向主管机关报告事由存案以备查考,中国现行法律法规未有对行政备案的权威界定。相关文献表明,行政备案是指行政机关为了加强行政监督管理,依法要求公民、法人和其他组织报送其从事特定活动的有关材料,并将报送材料存档备查的行为(姜雪,2011)。因此,对于行政备案的基本法律特质,业内基本一致的观点是行政备案是一个讲究形式审查和程序的法律行为,申请人提供备案材料的作用是告知行政机关自己将要进行的某种行为和提供便于行政机关进行事后监督的依据,行政机关对于备案材料仅仅具有形式审查的义务,报送材料的真实性由申请人负责(王克稳,2015;姜雪,2011)。然而,在实际的土壤污染防治工作中,为了保障土壤污染有关材料的质量及决策的科学性,各监管部门对备案材料多是进行实质性审查,即对上报材料进行技术合理性评估,并采用专家咨询等方式进行实质性审查,赋予了备案行政许可的色彩,违背了备案的本义。因此,地方基于对土壤环境备案制度实施和事后监督管理的双重考虑,还需做好有关政策配套,(1)明确备案定位与目的。备案本质是一种公示,而非行政审批,申请人将需要进行的行为活动告知行政机关,为事后检查监督提供资料或依据,履行法定义务;备案实施机构不得实施行政许可和行政确认,应以收集信息、存档备查、事后监管为目的。(2)明确备案程序、要求和审查方式。备案实施机构需进一步明确备案程序、期限、文件目录、备案文件范例等,规定备案时限、审查内容及备案后反馈机制,并在其公众网上公示。(3)规范备案后相关管理。针对备案归档、备案后监管等进行具体规范,采用档案抽查、实地核查、责任倒查等方式,履行完成行政备案的监管职能。

3.3 探索构建更加灵活的财产罚机制

《土壤法》针对违反土壤污染防治相关规定的行为,明确了相应的行为罚和财产罚机制,财产罚规定以固定额度罚款为主,如第八十七条规定:“违反本法规定,向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水、污泥,以及可能造成土壤污染的清淤底泥、尾矿、矿渣等,由地方人民政府生态环境主管部门责令改正,处十万元以上五十万元以下的罚款;情节严重的,处五十万元以上二百万元以下罚款”。《条例》也延续了这一财产罚的法律责任制度,针对监管部门、农业生产者、土壤环境重点监管单位、土壤污染者、环保拆除法律责任、第三方机构、责任主体、以及不履行污染治理责任等进行了规定,设定了固定额度的罚则。实际中,即使是最高罚款的二百万元也难以对造成的污染进行修复,因此,在土壤污染地方立法中,探索将损害评估制度纳入罚款核算机制,根据土壤污染情况和当地经济条件,由第三方机构针对环境损害情况、修复成本等进行评估,最终确定罚款额度(王欢欢,2013;王鹏,2016)。另一方面,土壤污染具有隐蔽性、滞后性和难修复性,会导致后期污染土壤风险管控或修复费用大大增加,采用单一固定额度的罚则存在明显不足。因此,除固定额度罚款外,充分考虑环境损害评估、污染过程收益及后期管理等因素综合进行罚款额度决策,形成灵活且符合实际的财产罚机制,是对现行法律的一大突破,也更适合土壤这一特定介质。然而,目前关于非固定额度的环保相关法律责任主要是针对“没收违法所得”和“突发环境事件造成的支付费用”,二者需按照成本核算确定处罚费用,由企事业单位和其他生产经营者承担,而针对土壤污染造成的非固定额度法律责任设置,尚较难突破。

4 结语

总体上,面对土壤污染形势严峻以及相关工作基础非常薄弱的突出矛盾,《土壤法》为土壤污染防治相关工作提出了建设性和针对性较强的制度方案,广东省土壤污染防治地方法在承继国家上位法有关要求的基础上,在源头预防、责任体系构建、联动监管及区域特异性管控措施方面进行了完善和创新。虽然《条例》在概念界定、管理体制上还不够完善,但作为广东省土壤污染防治地方性法规,具有一定的前瞻性、创新性和针对性,彰显了地方立法水平的进步和提升,颁布后将会为推进广东省土壤污染防治工作提供强有力的依据和保障。《条例》编制过程中的研究、探索和经验也可为中国土壤污染防治决策管理和土壤污染防治法律体系构建提供有意义的参考和借鉴。