毛泽东和他的《七律·长征》诗

秦章

“红军不怕远征难,万水千山只等闲。五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸。金沙水拍云崖暖,大渡桥横铁索寒。更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜。”这是毛泽东的《七律·长征》。这首《七律·长征》给我们留下了许多值得回味和引人深思的东西。

毛泽东朗诵《七律·长征》诗

1934年10月间,中央红军主力从中央革命根据地出发进行战略大转移,经过福建、江西、广东、湖南、广西、贵州、四川、云南、西康、甘肃、陕西11个省,击溃了敌人多次的围追和堵截,战胜了军事上、政治上和自然界的无数艰险,行程两万五千里,终于在1935年10月到达陕北革命根据地。这首《七律·长征》诗,是毛泽东在长征取得胜利时所作的。它是中国工农红军英雄壮举的真实记录,是豪气干云的革命赞歌,也是毛泽东高度革命乐观主义精神的生动写照。

1935年10月初,毛泽东率领红军长征来到甘肃通渭。据《解放军文艺》1959年2月号《毛主席给我们朗诵诗》一文说,在通渭城东的一所小学校里召开的红军副排级以上干部会上,毛泽东在讲话中谈到了长征的意义,并且朗诵了《七律·长征》,借此激发广大红军指战员的革命斗志。

《七律·长征》诗的最早发表,离不开美国记者埃德加·斯诺这位毛泽东和中国人民的老朋友。1936年,也就是首次朗诵《七律·长征》诗的一年后,在陕北的窑洞里,毛泽东第一次见到了远道而来的斯诺,并接受了对方的长篇访谈。毛泽东向斯诺介绍了红军长征的情况,并把自己的《七律·长征》诗写给了他。

陈安吉在《党的文献》1992年第 4期上发表过一篇文章,披露说1937年三四月间北平出版了一本题为《外国记者西北印象记》的书,《七律·长征》最早就发表在这本书上。该书由北平爱国青年学生王福时担任主编,是根据美国记者埃德加·斯诺采访陕北革命根据地和毛泽东的有关报道翻译汇编的,其编辑出版得到了斯诺的大力帮助,斯诺为此书提供了32幅照片、10首红军歌曲以及毛泽东这首《七律·长征》诗(书中题为:《毛泽东所作红军长征诗一首》)。第一版即印5000册,后又有10多种翻印本,总销量数以万计,流传很广。该书出版的第二个月,王福时陪同斯诺夫人海伦·斯诺访问延安,将这本书当面赠送给毛泽东。

此后的1937年10月,英国伦敦戈兰茨公司出版了斯诺的《红星照耀中国》一书。该书第五编《长征》就是以《七律·长征》诗作为结束语的。斯诺在结束语中介绍说:“我把毛泽东主席关于这一六千英里的长征的旧体诗附在这里作为尾声,他是一个既能领导长征又能写诗的叛逆。”1938年2月,由爱国进步人士胡愈之主事的上海复社出版了《红星照耀中国》的中译本,更名为《西行漫记》。《西行漫记》发行的数量很大,不仅印了几版,而且各地还有许多翻印本、油印本。随着《外国记者西北印象记》和《红星照耀中国》及其中译本《西行漫记》的出版,《七律·长征》诗在国内外广泛流传,毛泽东的诗名远播,名闻中外,以至在1945年国共两党重庆谈判期间,柳亚子向毛泽东索“写《长征》诗见惠”,足见该诗之影响。这首诗,比起毛泽东另一首为世人广为传颂的《沁园春·雪》词来,早面世了8年,且传播的范围不仅在本国,而且广达世界上许多国家。

《七律·长征》所描绘的诗歌图景

《七律·长征》诗形象概括了红军长征的战斗历程,热情洋溢地讴歌了中国工农红军不畏艰险,英勇顽强的革命英雄主义和革命乐观主义精神。长征这个如此伟大而复杂的画卷,毛泽东以一首短短56个字的七律浓缩了它的景观,其中包括了无数惊险、曲折和悲壮,无数感天地、泣鬼神的故事。这首诗写的是诗人在长征中的经过和切身的感受,从正面酣畅淋漓地叙写了二万五千里长征的精神和气概。

全诗首联概括了红军在长征中表现出的英雄主义精神。面对“远征难”,红军硬是“不怕”,敢于挑战;“万水千山”作为“远征难”的具体化、形象化,红军更是以“只等闲”的态度对待之,充分表达了长征中红军豪迈的、大无畏的革命气概。

颔联写在山中行军。以五岭和乌蒙山代表“千山”,“逶迤”“磅礴”两词极为准确地反映出万水千山的气势雄伟,以及红军面对它们时的困难重重,然而即使这样,在红军面前这些也不在话下,接下来“腾细浪”“走泥丸”的使用,与前面“逶迤”“磅礴”的使用形成了极大的反差,造成一种奇崛的艺术效果,写出了红军征服崇山峻岭的精神力量。

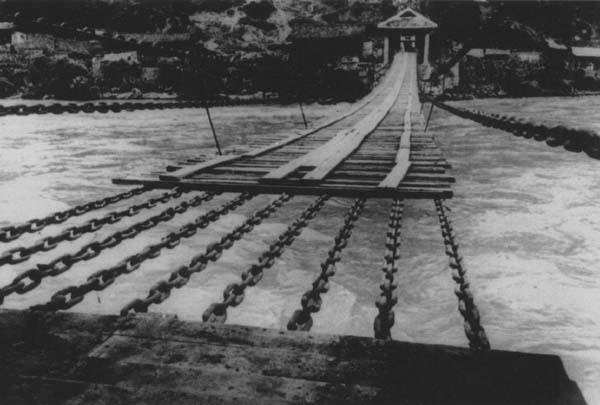

颈联写对水的征服。以金沙江和大渡河代表“万水”,因为过这两条江河时经历了惊心动魄的战斗,付出了流血牺牲,直接关系着红军的生死存亡。特别是“暖”“寒”二字的使用,强化了人们对于长征中艰难困苦的直接感受,显示出红军在精神上的坚强。

尾联出句写过岷山。岷山终年积雪,是长征最艰难的路段。诗中用“更喜”展现出过岷山之后形势发生变化,从敌人的重围中杀出一条血路,勝利大会师已为时不远,战略大转移的目的已基本实现,自然令人欣喜。这正如诗人自注中说:“过了岷山,豁然开朗,转化到了反面,柳暗花明又一村了。”

尾联对句照应开端,既显示了红军长征胜利后的喜悦之情,也体现了作者的内在情感。长征是毛泽东革命生涯中最艰巨的一段,也是显示他超人才华的大舞台,中国革命成功在此一举。全诗以“尽开颜”作结,将岷山拟人化,形象生动,一片光明,且意味深长。这是最后胜利即将到来的欢笑,以此作结,遂使全诗的乐观主义精神得到了进一步的凸显。

统观全诗是一幅万里行军图。万水千山是人征服的对象,人征服困难的精神借助于这些自然之物显示出来,于是这些雄壮奇险的山川、晶莹冰雪,体现出一种崇高的美,构成全诗壮丽的艺术境界。

红军长征的历程艰苦卓绝。习近平总书记在纪念红军长征胜利80周年大会上的讲话中特别指出:“在漫漫征途中,红军将士同敌人进行了600余次战役战斗,跨越近百条江河,攀越40余座高山险峰,其中海拔4000米以上的雪山就有20余座,穿越了被称为‘死亡陷阱的茫茫草地,用顽强意志征服了人类生存极限。红军将士上演了世界军事史上威武雄壮的战争活剧,创造了气吞山河的人间奇迹。”据统计,仅《七律·长征》诗主要涉及的红军第一方面军,长征共368天,几乎每天都有一场遭遇战,有15个整天用在打大决战上,有235天用在白天行军上,在路上只休息了44天,平均走365华里才休息1天,日平均行军74华里,共爬过18条山脉,渡过24条河流,经过11个省,占领过大小62座城市,突破了10个地方军阀的封锁包围,打败了追击的国民党中央军,开进和通过了6个不同的少数民族地区。中央红军由瑞金出发时的8万余人,到达陕北时只剩下7000多人,但是这一战略大转移最终取得了伟大的胜利。

这样气吞山河的人间奇迹,按理说可以有很多种的写法。有学者就谈到,这样的题材,多数诗人大概会着眼于写长征的艰苦成功,写得沉郁顿挫或慷慨悲歌。然而毛泽东毕竟不同凡响,在《七律·长征》一诗中,他全是用轻快的笔调写出胜利的喜悦,以千古少有的英雄豪迈之气,极端蔑视了长征途中的巨大困难。于是,无产阶级革命者大无畏的精神在这首诗中得到了淋漓尽致的体现。

然而,这首《七律·长征》诗既写到了革命者蔑视困难的一面,也写到了革命者重视困难的一面。1965年初冬,郭沫若在于立群1963年7月1日所写毛泽东《七律·长征》诗的条幅上所写跋语中,就表达了这一看法:“毛主席长征诗,写于一九三五年十月,寓有战略上藐视困难,战术上重视困难之深意。视五岭之逶迤如腾细浪,视乌蒙之磅礴如走泥丸,此藐视困难也。忆及金沙江之巧渡,大渡河之抢渡,则是重视困难也。”

《七律·长征》这首伟大的诗篇,极为成功地刻画了红军长征那一幕幕感天动地的奋斗场景,从而烘托出红军长征的伟大意义。一位很有名的国外毛泽东研究专家谈到,《七律·长征》诗“把长征的整个行程咏进诗中,可以认为是纪念之作。诗由均衡的纪念碑式建筑的诗句构成的。对照实际的行程读来,在乍一看平凡的语句中充满难以忘怀的感慨的真实感。”

1965年,为纪念红军长征胜利30周年,时任中国人民解放军总政治部主任的萧华上将以“红军不怕远征难”为题创作了《长征组诗》。战友文工团组织作曲家谱曲创作大型音乐套曲《长征组歌》,这些传唱长征的诗和红军长征精神的作品一经推出,立即传遍国内外,被誉为20世纪华人音乐的经典。《七律·长征》所蕴含的那种穿透历史的伟力令人惊叹。

《七律·长征》和伟大的长征精神

红军二万五千里长征奠定了中国革命胜利的基础。关于长征的伟大意义,毛泽东在《论反对日本帝国主义的策略》中指出:“长征是历史纪录上的第一次,长征是宣言书,长征是宣传队,长征是播种机。自从盘古开天地,三皇五帝到于今,历史上曾经有过我们这样的长征吗?十二个月光阴中间,天上每日几十架飞机侦察轰炸,地下几十万大军围追堵截,路上遇着了说不尽的艰难险阻,我们却开动了每人的两只脚,长驱二万余里,纵横十一个省。请问历史上曾有过我们这样的长征吗?没有,从来没有的。长征又是宣言书。它向全世界宣告,红军是英雄好汉,帝国主义者和他们的走狗蒋介石等辈则是完全无用的。长征宣告了帝国主义和蒋介石围追堵截的破产。长征又是宣传队。它向十一个省内大约两万万人民宣布,只有红军的道路,才是解放他们的道路。不因此一举,那么广大的民众怎会如此迅速地知道世界上还有红军这样一篇大道理呢?长征又是播种机。它散布了许多种子在十一个省内,发芽、长叶、开花、结果,将来是会有收获的。”

長征的胜利,从实践中证明了中国共产党人领导革命战争的能力,预示了中国革命未来胜利的曙光。它是中国共产党的光荣,是中国人民的光荣,是中国共产党领导下的人民军队的光荣。它所产生的伟大精神,教育和鼓舞了几代共产党人为争取民族独立、人民解放和祖国的富强,前仆后继,流血牺牲,艰苦奋斗,无私奉献,彻底改变了国家的前途和民族的命运,赢得了全国各族人民衷心的拥护和爱戴。长征精神成为了中华民族共同的精神财富,是取之不尽、用之不竭的力量源泉。习近平总书记强调说:“长征这一人类历史上的伟大壮举,留给我们最可宝贵的精神财富,就是中国共产党人和红军将士用生命和热血铸就的伟大长征精神。伟大的长征精神,就是把全国人民和中华民族的根本利益看得高于一切,坚定革命的理想和信念,坚信正义事业必然胜利的精神;就是为了救国救民,不怕任何艰难险阻,不惜付出一切牺牲的精神;就是坚持独立自主、实事求是,一切从实际出发的精神;就是顾全大局、严守纪律、紧密团结的精神;就是紧紧依靠人民群众,同人民群众生死相依、患难与共、艰苦奋斗的精神。”

而是谁使长征胜利的呢?毛泽东回答说:“是共产党。没有共产党,这样的长征是不可能设想的。中国共产党,她的领导机关,她的干部,她的党员,是不怕任何艰难困苦的。谁怀疑我们领导革命战争的能力,谁就会陷进机会主义的泥坑里去。长征一完结,新局面就开始。直罗镇一仗,中央红军同西北红军兄弟般的团结,粉碎了卖国贼蒋介石向着陕甘边区的‘围剿,给党中央把全国革命大本营放在西北的任务,举行了一个奠基礼。”

这一伟大而深刻的评价,随后被中国革命历史的发展所证明和牢记住了。红军的长征以史诗般的气质,诠释了中国共产党人作为中国人民最先进的分子所拥有的那种坚强毅力和必胜信念,以及由此而彻底改变中华民族被帝国主义压迫剥削命运的历史伟力,中国革命的雄伟画卷由此展开了新的一页。

《七律·长征》这首最著名的讴歌长征的诗歌,是革命现实主义和革命浪漫主义相结合的典范,以特有的语言形式和艺术特点,充分烘托出长征精神的伟大和恒久,它既写出了红军长征所经历的千难万险,又把红军为了实现北上抗日的革命理想而排除一切障碍,不怕牺牲的崇高精神演绎到极致,达到了内容和形式完美的统一,可以称作是艺术之精品、千古之绝唱。诗的题材是从二万五千里长征的斗争生活中提炼出来的,但是诗人毛泽东没有刻意渲染战争的残酷与牺牲,而是集中笔力表现了长征取得的胜利,实现了革命理想的喜悦和对于艰难困苦的蔑视。一句“红军不怕远征难,万水千山只等闲”,精辟概括了红军在长征中表现出的豪迈的、大无畏的革命英雄主义精神。这是长征精神的核心内容,也是今天中国共产党人精神自信不可或缺的一部分。

毛泽东是一位伟大的马克思主义者,同时又是一位伟大的诗人。在《七律·长征》这首诗中,毛泽东把长征精神和中国共产党人不屈的奋斗精神完美地融合起来,把长征中血与火的锤炼和近代历史上中华民族在浴火中重生、追求伟大复兴的行动与梦想完美地融合起来,热情地讴歌革命的理想和光明的前景,赞美为实现理想而进行的伟大而壮丽的斗争,激励着一代又一代的中华儿女去战胜一切艰难险阻,不断完成新长征的历史使命。在这层意义上,《七律·长征》作为对长征精神最好的纪念和刻画,无愧为一首不朽的、永远值得传唱和朗诵的诗歌。

从《七律·长征》看毛泽东诗词的精神力量

毛泽东说过:“人是要有一点精神的。”习近平总书记指出:“人无精神则不立,国无精神则不强。”没有精神,人不会有出息。一个党也是如此,没有精神,这个党立不起来。在97年的奋斗历程中,中国共产党培育形成了一系列彰显党的性质、宗旨和品格,体现人民和时代要求,凝聚各方力量的伟大精神。在追求民族独立、国家富强的奋斗历程中,中国共产党有别于历史上一切腐朽落后的政治力量,形成了一系列伟大的精神成果,激励着自身从弱走到强,不断发展壮大,在困境面前化险为夷,在强敌面前勇夺胜利。

作为中国共产党和中国人民的伟大领袖和革命导师,毛泽东在为中国革命、建设事业开辟道路、铸就辉煌的实践中,创作了以《七律·长征》为代表的一大批彰显中国共产党人精神追求和弘扬文化自信的不朽诗词作品。他的诗词作品,作为中国共产党人不断开辟感天动地伟大斗争新局面的史诗记载,作为中国共产党伟大精神的诗意呈现和艺术表达,热情讴歌了中国共产党带领人民争取民族独立、国家富强不屈不挠的斗争精神和历史丰功伟绩,毫无保留地赞美了中华儿女身上闪耀着的优秀品格和道德风范。作品中始终贯穿着深厚的民族情感和自信,把火热的革命斗争生活提炼升华成为精神、道德的追求,是毛泽东诗词创作一个极为鲜明的特点。

中国共产党建党之初,毛泽东一首《沁园春·长沙》充分反映出他对时代精神的准确把握。其中那句“怅寥廓,问苍茫大地,谁主沉浮”所吐露的,不正是那种“开天辟地、敢为人先”的“红船精神”吗?井冈山和苏区时期的1931年,当国民党反动军队第二次“围剿”到来的时候,毛泽东指挥红军诱敌深入、集中优势兵力、各个击破敌人,一下子把敌人的几个师消灭掉了,《渔家傲·反第二次大“围剿”》词里“七百里驱十五日,赣水苍茫闽山碧,横扫千军如卷席”,写的就是当时的情况。还有《西江月·井冈山》里讲的“敌人围困万千重,我自岿然不动”“早已森严壁垒,更加众志成城”等,写的都是当时革命斗争的精神。而读到《清平乐·蒋桂战争》中那句“收拾金瓯一片,分田分地真忙”,很容易让我们联想到苏区工作“一心为民、清正廉洁”的优良作风。历史以诗歌形式和生活在今天的人们联系在了一起。而《七律·长征》中那一句“红军不怕远征难,万水千山只等闲”,精辟概括了红军在长征中表现出的豪迈的、大无畏的革命英雄主义精神,构成了长征精神的核心内容。再比如,创作于1949年的《七律·人民解放军占领南京》,其中以一句“天若有情天亦老,人间正道是沧桑”,深刻表達了世界上正义战胜邪恶的事业的不易,借以教育中国人民珍惜胜利、敢于胜利、确立“将革命进行到底”的宏伟气概。“敢于胜利”成了西柏坡精神的核心内容,也成了那个时代留给今天的精神遗产。

就这样,在一个个的历史节点上,毛泽东诗词总是紧紧扣动着时代的脉搏,深深镌刻着中国共产党一路走来的精神足迹,以诗人特有的豪迈气质和深邃目光,生动刻画出中国革命、建设一幕幕历史巨变的风貌,留下一首首脍炙人口的史诗篇章、一串串美妙优雅的文化音符。

诗人臧克家晚年曾经谈到:“毛主席是伟大的无产阶级革命家,他的理论著作是指导革命和建设的法宝。同时,他行有余力的诗词创作,艺术性很高,充满革命豪情,是他几十年革命实践的产物,誉满海内外,家传而户诵。影响之深,难与伦比。一位外国人曾经说过:‘一个诗人赢得了一个新中国这话并不是夸张。”毛泽东的诗词作品无疑是和近代中国历史的发展有着根本关联,它们从一个独特、深刻而富于艺术感染力的层面上揭示出中国革命、建设历史的本质,对中国共产党历史发展链条中一个个关键的节点进行了成功的艺术勾勒和刻画表达。也是因为有了这样一种历史和实践的共同基础,毛泽东诗词于是和中国革命、建设时期先后形成的一系列优秀文化成果彼此相通相融,拥有共同的思想内核,拥有一以贯之的精神内容。从这个角度上讲,以《七律·长征》为代表的毛泽东诗词中蕴藏着一种不可估量的精神力量,构成了今天中国共产党人彰显“四个自信”特别是文化自信的重要精神元素、情感基调和史诗底蕴。