浅析黄道婆事迹

■冯志浩/1.上海市徐汇区土山湾博物馆;2.上海市徐汇区文化局文物管理办公室

众所周知,学术界对于黄道婆事迹研究均源于元代陶宗仪、明代王逢以及明崇祯松江府志描述,并结合口述史的方法,建构出黄道婆的种种事迹。这种建构出来的事迹的真实性其实令人生疑,本身陶宗仪与王逢有关黄道婆的记载就存在着矛盾之处,如陶宗仪并没有指出黄道婆的籍贯为上海抑或海南,相反,王逢则明确指出黄道婆为上海之乌泥泾人。明崇祯松江府志则采纳陶宗仪的籍贯不确定的观点。关于黄道婆的事迹,“乃教以做造捍、弹、纺、织之具”却是高度的一致。然而,难道陶宗仪、王逢、明崇祯松江府志就没有可能也在建构黄道婆的历史?因此,黄道婆事迹的实证研究就显得格外重要,只有从实证的角度来研究黄道婆的事迹才能真正还原黄道婆的人物形象,摆脱戏说和文学创作。笔者认为,通过对上海与海南两地棉纺织的捍、弹、纺、织之具对比研究,厘清它们之间的关系并结合黄道婆的身份才能实证黄道婆事迹的真实性。

一、两地棉花加工和棉纺纱器具的相似性证明了两者之间的亲缘关系

棉花加工器具主要指搅车和弹弓,搅车是棉实去核的工具,弹弓是棉花开松的工具;棉纺纱器具则指棉纺车,是棉条成纱的重要器具。笔者将上海与海南两地的棉花加工和棉纺纱器具从其形制和原理进行对比分析,认为它们之间必然存在着亲缘关系。

(一)棉花加工器具的比较分析

一方面,从搅车的形制与原理上看,上海地区搅车形制与海南黎族搅车高度一致。黎族搅车构造较为简单,在Т形的底座上竖直Н形框架,高一尺五寸许。Н形框架中树立两根紧靠的木棍并安装转轴。操作时,由两个人转动转轴,利用轴挤压,柔软的棉絮从空隙里通过,坚硬的棉籽就被挤出来。同样上海搅车承袭了黎族搅车的形制与原理,只是将其大型化、效率化。据元代王祯《农书》中记载:“木绵搅车(图1),夫搅车、四木作框,上立二小柱,高约尺许,上以方木管之。立柱各通一轴,轴末柱窍不透。二人掉轴,一人喂上绵英;二轴相轧,则子落于内,绵出于外,比用碾轴,工利数倍。”[1]。显然,黄道婆所处时代的搅车与黎族搅车几乎完全一致,都是“高尺许”。相反,陈列于上海七宝古镇棉织坊中的清代搅车(图2)则比较高一些,并配有工作台和脚踏动力装置,方便一人对其操作。由此可知,在黄道婆去世后,上海地区的搅车又有了新发展,但无法改变它们之间的亲缘关系。

图1 《农书》中的木棉搅车

图2 七宝古镇棉织坊中的扎棉机

另一方面,从弹弓的形制上看,上海地区弹弓的形制与原理也与海南黎族弹弓完全一致。黎族弹弓(图3)一般采用竹或木制作,弹弓身长80至100厘米,宽约2厘米。弹棉时,一手握弓,将弦置于棉花中,另一只手拉动弓弦,利用弓弦震动将棉花开松[2]。而上海地区的弹弓长达四尺,且弓弦为绳弦[3],同时还利用弓锥加大震动的力度。不难看出,上海地区的弹弓在大小上远比海南黎族大,这种改进后的弹弓大而有力,必然要用到弓椎,弹出的棉花品质也比海南黎族好。据《天工开物》记载,明代弹弓则采用“悬弓弹花”,即将弹弓用绳子牵引至房屋柱旁固定的弯竹竿顶端,省却持弓之苦。到了清代,弹弓则用绳子与弹花匠背上固定的竹竿顶端连接(图4),起到灵活使用弹弓的作用。由此可知,上海地区弹弓的发展经历了线弦小弓—绳弦大弓—固定式绳弦大弓—移动式绳弦大弓的发展历程[4]。显然,海南黎族的弹弓仅处于线弦小弓阶段,从侧面也说明了上海地区弹弓源自于海南黎族弹弓。

图3 海南省博物馆中的弹弓

图4 七宝古镇棉织坊中的弹弓

(二)棉纺车的比较分析

海南黎族棉纺车为单锭脚踏式纺车(图5),纺车由机架、脚踏杆、传动轮、皮带、锭子等组成,操作时需要双脚交替蹬脚踏板,这种手脚并用的方式不仅降低劳动强度,同时能提高纺纱质量[2]。而上海地区最典型的棉纺纱车则为脚踏式三锭棉纺车(图6),其原理与形制类似于海南黎族棉纺车,只是将单锭改为三锭。笔者认为,上海地区三锭棉纺车与海南黎族棉纺车相比有两大优点:一方面,将单锭改为三锭,提高了纺纱速度;另一方面,将脚踏机构一端用铁皮包成锥形,将锥尖放入铁制轮面上靠近轮轴处一个小孔内,这种改进不仅增加了纺车的使用寿命,而且更加省力。

图5 黎族棉纺车

图6 上海黄道婆纪念馆中的三绽纺车

二、两地棉织器具的差异性反映了黄道婆改造棉织工具的真实性

棉织过程包括整经制纬和上机织造两个阶段,因此,棉织器具可分为整经制纬器具和织机两大类。从经纬制度上看,早在元代,王祯《农书》中就曾指出棉织器具“经纬制度,一倣紬类。织纴机杼,并与布同”,说明元代长三角地区棉纺织中的整经制纬器具采用丝织的整经(图7)制纬(图8)工具,而织机则采用布机(织造麻布的织机)。经架本是牵丝的工具,“先排丝籰于下,上架横竹,列环以引众绪,总于架前轻牌;一人往来,挽而归之纼轴,然后授之机杼”。因此,如果将丝籰换成棉籰,即能完成棉纱的整经操作[5]。纬车则是制纬线的工具,“其柎上立柱置轮,轮之上近,以铁条中贯细筒,乃周轮与筒,缭环绳。右手掉轮,则筒随轮转,左手引丝上筒,遂成丝繀,以充织纬”。简言之,纬车就是将棉籰中的各色棉纱转纺到纱管中,以备织纬时用。

图7 《农书》中的经架

图8 《农书》中的纬车

从织纴机杼上看,上海棉织机与黎族棉织机也有着本质的区别。黎族棉织机属于中国手工机器织造形成阶段的遗物,而上海棉织机则属于中国手工机器织造发展阶段的产物。众所周知,黎族棉织机属于原始腰织机(图9)的范畴,工作原理非常简单,其结构示意图如图10所示,它分别由1卷布棍、2织物、3地综、4经纱、5提花综、6绕经纱棍、7导纱棍、8分绞棍八部分组成。地综和提花综的根数由所需花纹的复杂程度决定,它们提起哪根经线都是由花纹的安排所决定。分绞棍上的经纱是两根上、两根下,导纱棍上的经纱是两根一组绕在棍上。分绞棍上的经纱与导纱棍上的经纱两两对应。导纱棍起张紧作用,使经纱平整[5]。由此可知,黎族腰织机是人类刚刚脱离手经指挂阶段的原始机型的遗存。其操作过程如下:首先,织工手提第一片地综杆形成织口,放入打纬刀,立起打纬刀固定梭口,将纬管穿过梭口,放平打纬刀后手紧握打纬刀打纬,抽出打纬刀;其次,织工手提第一片花综,其操作如前;再次,织工手第二片地综,进行织造,然后提起第二片提花综,……。总结起来,其开口顺序为一梭地、一梭花交替进行,当提完所有提花综即完成一个循环,然后如此反复直至织完。

图9 黎族腰织机

图10 黎族腰机示意图

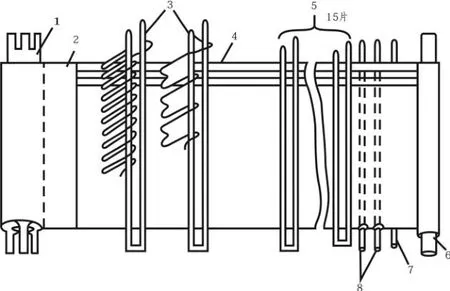

然而,上海地区的棉织机具则属于斜织机,其复杂程度远高于黎族腰织机,属于不同层次的两种机型。笔者在上海市徐汇区黄道婆纪念馆看到过这种斜织机(图11)。根据踏板与综框的连结方式可知,这种织机为典型的互动式双综双蹑织机,其图像信息在清人卫杰(生卒不详)所著《蚕桑萃编》中清晰地展现出来(图12)。其开口机构由两片综框、两个踏板组成。其中一个综框控制奇数根经纱层,另一根则控制偶数根经纱层,通过一根杠杆两端的绳子将两片综框上端连接在一起。同时在两片综框的下端通过绳子分别与两根踏板相连。当踏下一根踏板时,与其相连的综框下降,综框控制的经纱层就会跟随下降,而另一片综框在杠杆的作用下则被提升起来,这一综框控制的经纱层也跟随上升,形成一个大的织口。同理,当踏动另一踏板时,亦然,正好也完成经纱的换层。

图11 上海黄道婆纪念馆中的布机

图12 《蚕桑萃编》中的互动式双综双蹑织机

三、黄道婆的身份揭示了其纺织技术革新的真实性

中国历来就有将某项技术的发明权归于名人、祖先的传统。如将织机、指南车的发明权归于黄帝,将养蚕、缫丝的发明归于嫘祖,将文字的发明权归于仓颉等等。不难看出这些人物要么是神话传说中的祖先,要么是名臣名士。因此,黄道婆身份的确定对于研究其事迹的真实性具有关键的作用,如果黄道婆的身份非常平凡,则可证明其事迹的真实性。

(一)黄道婆必定具备民籍身份

关于黄道婆的历史记载最早出现在陶宗仪的《南村辍耕录》,其中“有一妪名黄道婆者,自崖州来,……”,陶宗仪的这段描述信息量非常少,只能确认黄道婆出现在上海时已经步入晚年,并且是从海南崖州贩海而来。笔者认为,黄道婆的身份必定是平民,否则她无法在上海地区自由生活并传播棉纺织技术。

首先,黄道婆并不具备匠籍身份。(1)自宋代以来,棉纺织行业一直作为家庭副业存在,并没有形成任何形式的棉纺织业手工工场。尽管元代松江府的棉布生产量很大,但从事纺织的还看不出是专业的纺织工人,应该说是农民[6]。(2)在元代具有匠籍的匠人根本无法自由迁徙。元代对在籍工匠非常严格,对于脱逃在外的工匠,即使远在千里一经发现必然会捉回。据元末明初《元故文林郎同知重庆路沪州事罗君墓志铭》记载,有一名抚州织锦工匠,脱籍逃到武昌,并投靠当地的豪强辨章温公门下,最终还是被官府缉捕回官。(3)早在黄道婆来到乌泥泾之时,乌泥泾就已成为一个官府行政机构常驻之地,功能完善,经济繁荣。如果黄道婆属于匠籍身份,特别是官匠,早就被当地的巡司抓捕或征调,根本无法光明正大地在乌泥泾生活。这又辅证了黄道婆的“民籍”身份。

其次,黄道婆并非富贵之人。(1)所有黄道婆的传说中均将其身份定义为贫苦老妇。目前,流传较广的黄道婆传说中,均将其身份指向童养媳,并受到公婆丈夫的虐待,续而出家成为道姑逃离夫家,然后随师傅来到遥远的海南岛黎族居住区,学习黎族的棉纺织技术。事实上,笔者并不赞同这一说法,学术界早已证实童养媳一说是在新中国成立之后,强调阶级意识形态的环境下,对黄道婆传说进行的再创作。(2)学术界对黄道婆身份的研究中,也没有将其指向富贵之人。目前,黄道婆的身份有明教徒说、难民说、官员遗孀说等等,然而,这些黄道婆身份说是各位学者站在各自研究领域,对黄道婆身份的大胆推测,存在着辉格史观的嫌疑。笔者认为,必须要回到关于黄道婆的最早记载中,排除其不可能的身份,将其框定在学术界公认的身份上才具有现实的意义。据陶宗仪的记载,“未几,妪卒,莫不感恩洒泣而共葬之,又为立祠,岁时享之”。可知,黄道婆在上海并没有家人陪伴身边,死后乡人共同安葬了她。这一事实充分说明黄道婆身份悲惨、贫苦。

(二)黄道婆的民籍身份决定了其功绩的真实性

笔者认为,既然从黄道婆的最早记载中可证明其民籍身份,那么,民籍身份必然就能证明黄道婆功绩的真实性。首先,黄道婆是一位平凡的劳动妇女,如果没有做出具体真实的功绩,封建统治阶级绝不会在不到二百年时间为其立祠(明成化黄道婆祠)祭祀。清道光六年(1826),清廷正式将祭祀黄道婆列为朝廷祠典。由此可见,黄道婆的崇拜与祭祀是沿着自下而上路径逐渐成为国家祭典。其次,对照陶宗仪的记载与王祯(1271—1368)《农书》的成书时间,我们会发现王祯《农书》是在黄道婆返回松江10多年之后才完成的[7],体现了黄道婆事迹与王祯《农书》之间在时间上存在着逻辑关系。最后,对比上海地区与海南黎族棉纺织技术,我们业已发现它们之间的亲缘关系。综上三点,笔者认为,黄道婆民籍身份决定了其功绩的真实性。

四、结语

黄道婆纺织事迹的真伪性一直以来掺杂着神话传说的元素,非常有必要拨开神话传说的迷雾,还原黄道婆人物的本源。笔者运用实证的方法,从上海地区与海南黎族两地的纺织工具入手,并结合元代户籍制度考察黄道婆的身份,同时论证了其身份决定了历史功绩的真实性。一方面,通过对上海地区与海南黎族传统棉纺织业捍、弹、纺、织之具的比较分析,证实上海地区的搅车、纺车与海南黎族具有一定的亲缘关系。上海地区的搅车和纺车要比海南黎族搅车更加专业化、大型化、效益化,说明了黄道婆至少将海南黎族棉搅车、棉纺车传入到上海地区,随着时间的流逝,上海地区的棉纺织业发展出脚踏式搅车和三锭棉纺车,完全是对海南黎族棉搅车、纺车的继承和发展。然而,在整经、制纬、织机方面,上海、海南两地之间既没有继承关系,并且属于不同发展层次和阶段,则充分说明,黄道婆在织纴方面充分利用汉族先进的丝织和麻织器具将其运用到棉织业上,完全超越海南黎族棉织技术,创造出独具特色的乌泥泾棉纺织技术;另一方面,通过对元代棉纺织业人群户籍、宋元之际上海乌泥泾地区的政治、经济发展的分析,可以断定黄道婆的民籍身份。而黄道婆卑贱的民籍身份与其隆重的崇拜祭祀形成巨大的反差,则证明了黄道婆功绩的真实性。