工程地质勘察可视化关键技术在滇中引水等工程中的应用

(1.长江三峡勘测研究院有限公司(武汉),湖北 武汉 430074; 2.长江勘测规划设计研究院有限责任公司, 湖北 武汉 430010)

1 技术背景

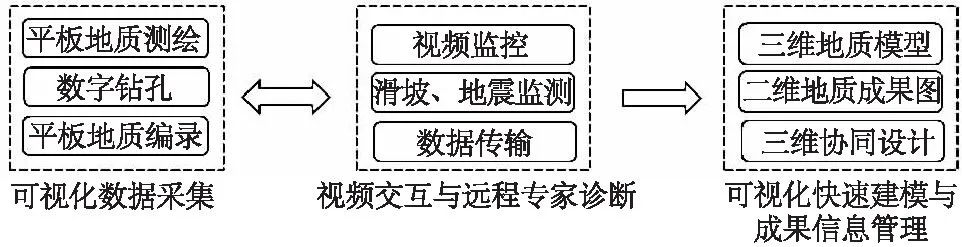

地质勘察是水利水电工程规划、设计、施工的重要基础性工作。我国水利水电工程越来越多地集中于西南高山峡谷地区。这一地区工程地质条件复杂,河床覆盖层深厚、高陡边坡和大型地下洞室是关系工程安危的三大关键技术难题。钻孔彩电、卫片、航片、近距离三维激光扫描、无人机等可视化技术已广泛应用于地质勘察。长江勘测规划设计研究院有限责任公司围绕水利水电工程地质勘察可视化关键技术进行了长达20 a的研究,发明了涵盖工程地质勘察内、外业的新技术与新方法,形成了一套集数据采集、视频交互与远程专家诊断、三维地质建模与成果信息管理“三位一体”的工程地质勘察可视化工作系统。

2 地质勘察可视化关键技术

水利水电工程地质快速可视化勘察技术就是从地质原始信息的数据采集到成果管理,通过快速获取地质对象的图像或视频,用视频或带有尺寸的图像展示工程地质实际,表达工程地质条件,解决工程地质问题。图像或视频能多角度、多尺度、直观展示客观实际;融合图像和坐标信息,能显著提高成果精度和工作效率;借助无人机、钻孔电视等技术获取的地质图像或视频开辟了一种对难以近观情况下的地质信息采集新途径,如深厚松散层、陡壁、深沟、山顶、大型地下洞室等无法看到或无法到达的部位。

水利水电工程地质快速可视化勘察技术的研发,以工程地质、工程测量与摄影理论为基础,综合应用计算机信息处理、空间测量、摄影、钻孔彩电、无人机、网络视频、GPS、GIS等新技术,研究工程地质勘察新技术、新方法,形成集可视化数据采集、视频交互与远程专家诊断、可视化三维地质建模与成果信息管理于一体的工程地质信息化工作系统,提高成果精度和工作效率。技术路线如图1所示。

图1 工程地质勘察可视化技术路线

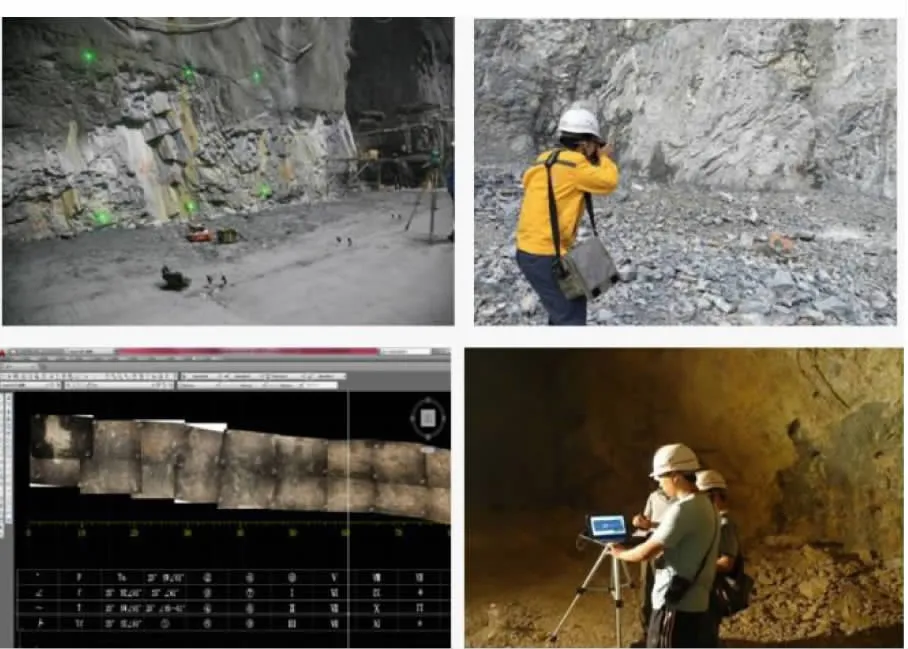

2.1 可视化数据采集

实现水利水电工程地质勘察可视化,首要任务是将外业采集数据直接输入电脑,以便专家随时、快速获得直观、完整的原始地质信息,准确地进行工程地质分析、判断。

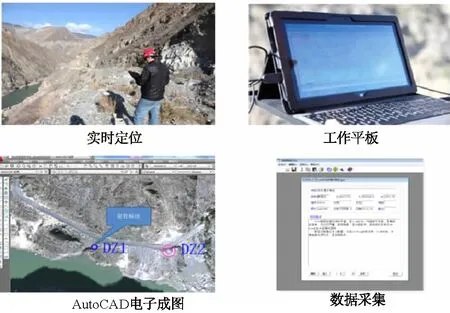

2.1.1 工程地质测绘

发明了基于windows的便携平板式工程地质测绘工作方法[1],利用windows系统的便携平板电脑与开发软件,可自动加载地形图、航片、卫片等背景图或者无人机(UAV)拍摄的带有坐标信息的高清照片,再结合GPS实测地质点坐标,现场勾绘CAD地质图,直接记录地质信息,高质量完成带有清晰影像的CAD地质平面图。该技术解决了地质测绘中GPS定位、航片、卫片与地形图有机融合的技术难题,解决了人难接近、摸不着、看不到的边坡高陡部位的地质测绘难题,实现了野外现场高效一次性完成带有清晰影像的CAD地质平面图,可真正大规模用于生产实践。

图2 可视化勘探流程及数字钻孔示意

2.1.2 深厚覆盖层可视化探测

发明了深厚松散层的可视化探测方法的专利技术[2],打破了以往为护壁而护壁的思路。拓展护壁材料的功能,一方面将其作为钻孔护壁器,有效解决了深厚松散层在钻探过程中的塌孔问题;另外一方面又利用其透明性实施高清钻孔电视,真实、直观地了解松散层的物质组成和结构特性,从而实现深厚松散层工程地质勘察的可视化,解决了深厚松散层不能实施钻孔电视的技术难题(如图2所示)。

2.1.3 快速可视化地质编录

发明了大型洞室仪测成像可视化地质编录方法[3]和基于windows的平板式施工地质可视化快速编录方法[4]。解决了地质编录中现场大面积多张照片与开挖面坐标信息有机融合的技术难题,提高了自动化程度,实现了一次性快速生成CAD地质高清线划影像图。可全面再现大洞室、高边坡开挖所揭露的地质现象,可真正大规模用于生产实践中(如图3所示)。

图3 可视化地质编录示意

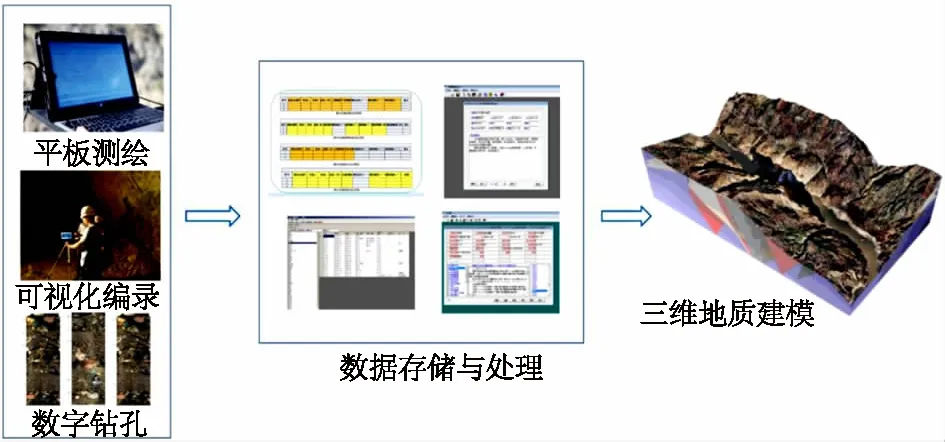

2.2 三维地质建模与成果信息管理

引入GOCAD三维地质建模软件并进行二次开发,开发了以三维地质模型为核心的数据转换、数据管理及成果图绘制等软件,实现了基于GOCAD可视化工作系统的地质信息数据库快速构建及工程地质剖面图快速制图,如图4所示。

图4 可视化三维地质建模流程示意

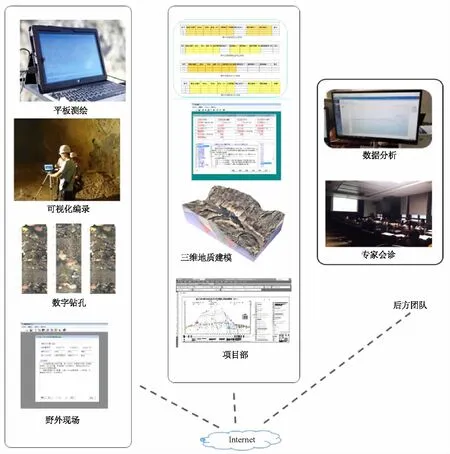

2.3 视频交互远程专家诊断

采用可视化快速勘察技术,实现了各勘察阶段勘察过程和勘察资料的可视化。原始信息资料的可视化大大提高了远程专家诊断的便捷性和可行性。采用可视化快速工程地质测绘、勘探、快速编录、自动化监测等新技术获得具有地质细部特征的现场地质细观信息,通过Internet实时传送到后方,进行统计、分析及三维地质建模等工作,可实时与专家交互,实现远程专家分析判断(如图5所示)。

图5 远程专家诊断系统示意

3 工程应用

3.1 滇中引水工程

滇中引水工程是从金沙江上游石鼓河段取水,以解决滇中区水资源短缺问题的特大型跨流域引(调)水工程。工程多年平均引水量34.03亿m3,渠首流量135 m3/s,末端流量20 m3/s。输水总干渠全长超过660 km,受水区包括丽江、大理、楚雄、昆明、玉溪、红河6个州(市)的35个县(市、区)。

滇中引水工程跨滇西北、滇中及滇东南地区,线路共跨越金沙江、澜沧江、红河及南盘江四大水系,穿越滇西北横断山系高、中山地貌区及滇中、滇东南盆地山原区,沿线总体呈现西北高、东南低的地势特征,地形地质条件极为复杂。

3.1.1 石鼓水源区冲江河泵站深孔可视化探测

滇中引水工程由石鼓水源工程和输水工程组成,水源工程采用提水泵站取金沙江水,输水总干渠顺地势由高至低,全线具备自流输水的条件。

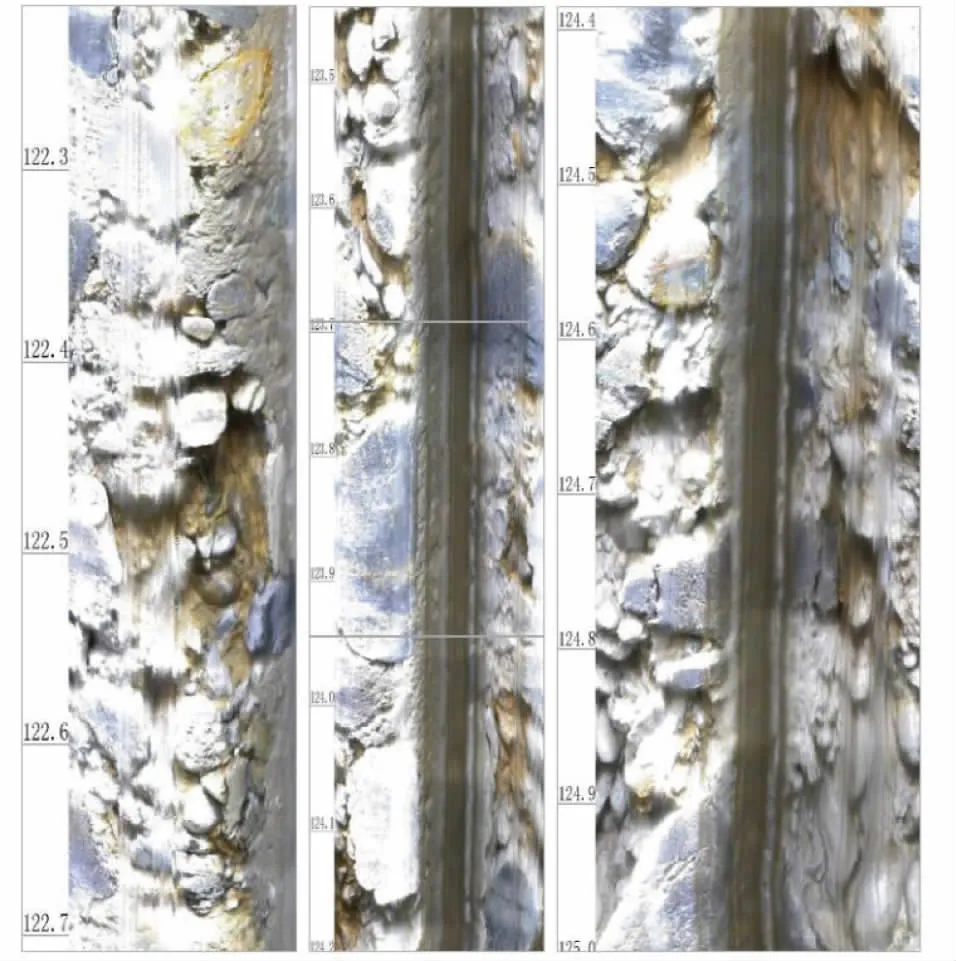

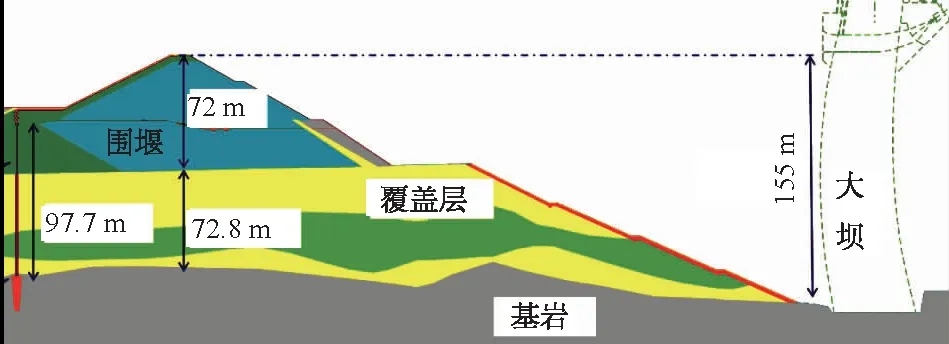

石鼓水源区冲江河河床覆盖层深厚,最大厚度为132.80 m,主要为冲洪积中细砂卵石、漂石堆积,结构松散,成分杂乱不均一,物质有多期沉积韵律,中部夹淤泥质软土层。在地质勘察工作中,布置的深覆盖层钻孔地勘工作遇到了较大问题。由于深厚覆盖层的固有特性,勘探中存在以下问题:①钻孔内孔壁不稳、易坍塌、进尺缓慢、成孔难;②沉淀过多、掉块垮孔严重;③岩芯易堵,取芯质量差。所以,这些覆盖层深孔一直难以达到理想的钻进效率和取芯质量。采用深厚覆盖层可视化探测技术,顺利完成砂卵石厚达130余米的深孔勘探,明显提高了台月效率,降低了生产成本,效果良好(见图6)。

图6 深厚覆盖层钻孔彩电

3.1.2 可视化工程地质测绘

采用基于windows的便携平板式工程地质测绘工作方法,在滇中引水工程可研阶段实施了地质测绘工作:大理I段长110 km,两侧各5 km,解决了传统纸质填图方法成图精度较差、不具可视化和综合利用效果较差等缺陷,及时为设计提供了翔实、准确的地质资料,提高了勘察工作效率(见图7)。

图7 滇中引水工程可视化工程地质测绘

3.1.3 石鼓水源区三维地质建模

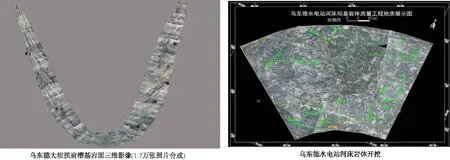

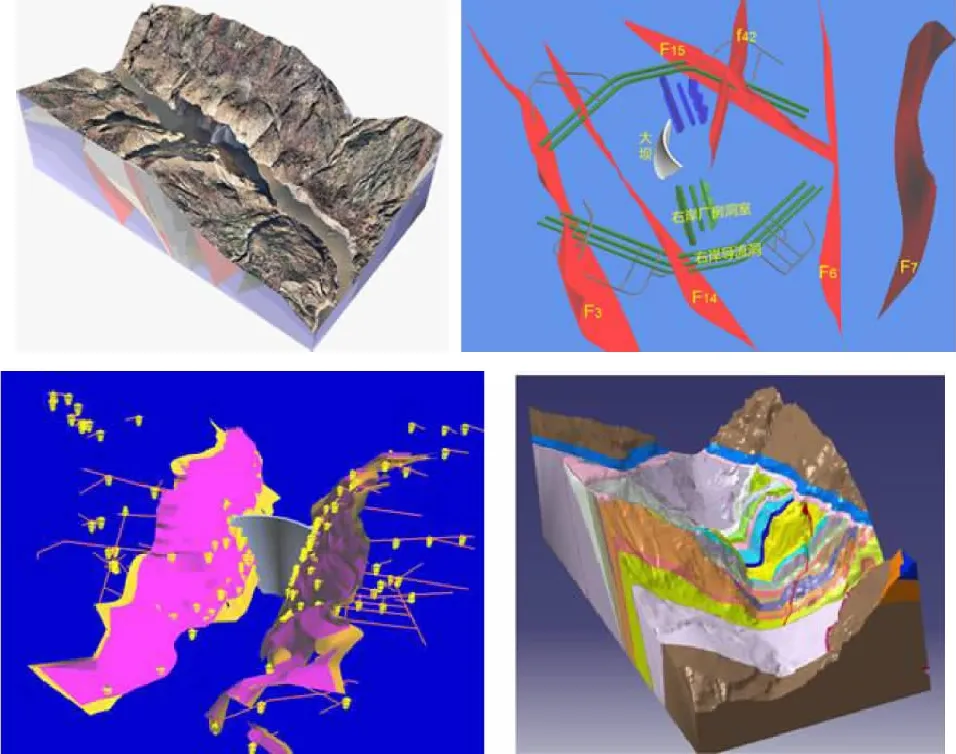

滇中引水工程研究区内断裂、褶皱十分发育,地质人员难以构想其空间形态,而借助于三维地质模型,可以直观、准确地展示地质体的空间分布规律。另外,应用建立的三维地质模型制作剖面图和平切图,快速,准确。

结合GOACD及CATIA软件,从项目建议书阶段开始,建立地质信息数据库。以勘探钻孔、平洞以及平剖面图等地质资料为依据,构建石鼓水源区准确的GOCAD三维地质模型,并及时转为CATIA格式(见图8),供其他设计专业协同工作。

图8 石鼓水源区三维地质建模

3.2 乌东德水电站

乌东德水电站位于金沙江下游河段,乌东德水电站坝址以上流域面积40.61万km2,多年平均流量3 830 m3/s、径流量1 207亿m3;水库正常蓄水位975 m,总库容74.08亿m3;死水位945 m,调节库容30.20亿m3;防洪限制水位952 m,防洪库容24.40亿m3。电站装机容量10 200 MW(12×850 MW),多年平均发电量389.1亿kW·h,为Ⅰ等大(Ⅰ)型工程。乌东德水电站枢纽工程主要由大坝、泄洪洞、引水发电系统等建筑物组成。大坝为混凝土双曲拱坝,最大坝高270 m;泄洪消能建筑物由坝身5个表孔、6个中孔及坝后水垫塘和布置于左岸的3条泄洪洞及出口水垫塘组成;引水发电系统采用地下厂房,左右岸各布置6台机组。施工期采用一次断流、围堰全年挡水、共布置5条导流隧洞(左岸2条、右岸3条)的方式进行前期导流,后期由陆续完成的泄洪建筑物泄水。

图11 乌东德大坝建基面三维影像及地质编录

3.2.1 坝址区深厚覆盖层可视化探测

乌东德水电站坝址区河床覆盖层深厚,一般厚达55~65 m。其物质组成有河流冲积形成的砾、砂、卵石与少量漂石,以及两岸崩塌入江的块碎石及金坪子滑坡堆积形成的碎块石等,成份混杂,成因及工程特性复杂。在乌东德水电站地勘钻探工作中,采用可视化探测技术,完成钻孔高清录像解译总长6 761.81 m(63个孔),取得河床覆盖层清晰直观的彩色图像资料(见图9)。钻孔电视不仅清楚,还可通过高清图片结合现场实际解译出颗粒级配,实测密度,室内复原原始级配,模拟土体做各种力学试验,作用重大。攻克了厚覆盖层中钻进、取芯、取原状样技术难题,为深基坑、高围堰、深防渗墙设计、施工等提供了高质量的地质资料。

图9 乌东德坝址区河床勘察成果示意

3.2.2 坝址区可视化工程地质测绘

应用基于windows的便携平板式工程地质测绘工作方法,在坝址区进行工程地质外业测绘。现场一次性生成带有清晰影像的CAD地质平面图,在野外地质现场即可完成所有工作,提高了勘察工作效率。

3.2.3 坝址区三维地质建模

结合GOACD及CATIA软件,从预可研阶段开始,建立地质信息数据库。以勘探钻孔、平洞及平剖面图等地质资料为依据,构建准确的坝址区GOCAD三维地质模型,并及时转为CATIA格式(见图10),供其他设计专业协同工作。在GOCAD基础上进行二次开发,快速剖切各种地质剖面图,及时为设计提供准确可靠的地质资料依据,可大大提高工作效率。

图10 乌东德坝址区三维地质建模

3.2.4 大坝建基面快速可视化地质编录及视频交互远程专家诊断

应用基于windows的平板式施工地质可视化快速编录方法,大坝建基面地质编录超过1万m2(1 ∶100)。大坝所在部位高边坡开挖高程从1 160余米至718 m,历时19个月,实施UAV近距离拍照289架次,获取照片近17 000张,建立了完整的乌东德大坝建基面三维影像模型(见图11)。不仅快速精确地完成了高边坡和大型地下洞室编录,取得了可靠、准确的地质外业数据,基岩面局部深槽实际揭露仅比可研时低0.8 m,还缩短了施工工期,节省了工程投资。

三维影像模型可进行反复、多角度、可追溯的观察分析,弥补了传统方式在大坝浇筑后无法再对建基面进行深入研究的缺陷。乌东德大坝建基面由1.7万张高清图片合成真实、完整、高清晰的三维影像,属世界首例。

4 结 语

本文围绕水利水电工程地质勘察可视化关键技术的研发,总结出一套集数据采集、视频交互与远程专家诊断、三维地质建模与成果信息管理“三位一体”的工程地质勘察可视化工作系统[5],实现了地质勘察全过程可视化,具有操作简单、速度更快、精度更高、表达更直观且能实时互动等特点。不仅解决了工程地质勘察中的技术难题,提高了数据采集和成果出图的效率,而且提高了勘察成果的质量。该技术已在滇中引水工程、乌东德水电站等水利水电工程中得到成功应用,具有广阔的应用前景。