空气除湿服微环境除湿与人体热应力研究

王泽华 邹钺 邱茶连

东华大学环境科学与工程学院

在夏季炎热的高温高湿的环境下,存在着许多必须在户外进行的作业,如排爆队员、焊工等,传统的空调无法对这些作业对象进行降温除湿工作,而空气除湿服能够有效地解决在室外无法进行降温除湿的问题。它主要利用处理的低湿的空气在人体和外衣之间建立一个衣下微环境空间,从而给人体营造一个相对密闭的衣下微环境。经过处理的干燥空气输送到人体的除湿服的微环境中,通过热质交换,降低皮肤周围空气的含湿量,从而降低人体的皮肤湿润度。

1 空气除湿服

1.1 空气除湿服的对比

目前市面的空调服主要是利用液冷,气体和相变材料降低衣下微环境的温度来缓解人体热应力[1-3],这种只解决衣下微环境的温度问题而忽视了在人体中高度劳动强度下,降低人体的皮肤湿润度极其关键,因此如何通过送风有效地降低微环境中的相对湿度,从而缓解人体的热应激是空气除湿服的关键所在。

1.2 空气除湿服的设计

空气除湿服主要适用于防爆和焊工等在必须在高温密闭环境中工作的特殊人群,降温的设计选用防化服设计。由于人体上半身的热敏感点是在人体背部和胸部[4],因此送风口选用在人体的背部和胸部,以达到用尽量小的风量来达到降温作用。由于袖口通常是封闭状态,未通风时经常会使微环境的空气结露而使水滴流出,因此采用在手臂两侧和肩胛处开口的方式使通风的气流组织能够更加有效地消除人体的潜热。

2 衣下微环境模型

在通入干燥的低温低湿空气后,空气将除湿服与人体的皮肤隔绝开来,因此在此之间形成了特有的空气微环境层[5]。由此可见,通空气的前后,对人体的传热模型的处理是不一样的。在通空气之前,除湿服与皮肤之间的间隔可忽略不计,而在通入空气微环境生成后,传热模型发生改变,要另作分析,整个能量的交换过程中可分为皮肤层、内衣层、微环境空气层、外衣、外环境这五个部分。

2.1 微环境传热模型

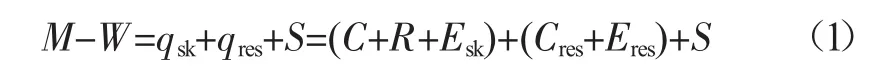

根据能量的转换与守恒定律,人体的热模型主要可描述为[6]:

式中:M为人体代谢量,W/m2;W为人体对外所做的机械功,W/m2;qsk为皮肤散热热损失,W/m2;qres为呼吸散热热损失,W/m2;R+C为人体皮肤向外界的显热损失量,W/m2;Esk为人体皮肤扩散蒸发热损失,W/m2;Ere为呼吸蒸发热损失,W/m2;Cres为呼吸对流热损失,W/m2;Eres为人体呼吸的潜热蒸发热损失,W/m2;S为人体蓄热率,W/m2。

2.2 传热模型条件假设

假设如下:1)由于人体皮肤与内衣层间隙极小,可视为一维稳态导热。2)空气通入微环境处的气流视作均匀气流,温度分布均匀。3)忽略微环境处服装外衣层与内衣层的热辐射。4)由于在送风过程中,衣内存在正压,微环境空气层留有一定的厚度,即微环境的空气层与两侧的服装层进行对流换热,如图1所示。

图1 除湿处理后微环境层热交换图

2.3 模型得计算分析

本文选取的标准男性人体模型,实验对象的劳动强度为中等劳动强度[7],在人体体温机制调节下,人体产热和散热处于一个动态的平衡过程中,因此设定S=0 W/m2。而由于整个人体都已经被除湿服覆盖,外服装表面的辐射换热,对流换热量与人体新陈代谢量均由除湿服承担,即:

式中:Q为微环境空气层所要消耗的冷量,W/m2;Q1为外衣层与微环境空气层之间的对流换热量,W/m2。

3 热应力以及热应力的计算

3.1 热应力

美国职业安全与健康研究所定义的热应力为由环境和人体自身因素产生的作用于人体的热负荷的总和,是人体在承受极端热环境的热负荷过程中的一种程度上的描述[8]。热应力的评价指标主要用于在极端热环境下衡量发生高风险性热病和热事故的热应力水平,通过按热应力的评价等级的不同将其作为防范标准,为工作环境中的温湿度的控制提供科学依据。目前常见的热应力评价指标主要包括直接指标(干球温度、湿球温度)、理论指标(操作温度、热应力指数、皮肤湿润度)、经验指标(有效温度、湿球黑球温度)、生理学指标(体温、皮肤温度、失水量)。

3.2 实验用热应力指标

由于干球温度主要用于舒适性区域内的从事轻度劳动强度、身着常规室内服装的劳动个体的热应力,湿球温度适用于评价与干球温度大致相等环境为高湿度情况下的热应力,所能够评价的指标过于单一,并不能为在实验中得到具体有效的评价防范标准。因此本次实验的所用到的热应力指标主要采用理论指标,经验指标和生理学指标相结合的方式。

3.2.1 热应力指数(HSI)

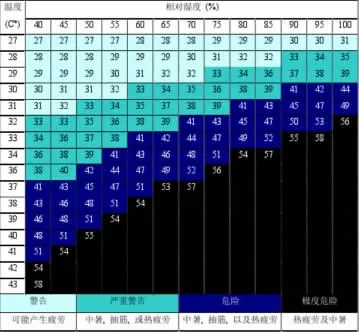

热应力指数[9]最早在1955年被提出,它主要应用于实验室以及热应力研究领域。它是根据给定的热环境作用于人体的外部热应力,不同劳动强度的条件下的环境及人体的新陈代谢的因素所计算导出。它是指在保持身体热平衡的状况下的人体所需的蒸发散热与人体能达到的最大蒸发散热量之比。在人体受到热应力的状况下,人体的最大蒸发散热量限定在700 W/m2,此时所达到的最大出汗率为280 mg/(s·m2)。在假定人体的平均皮肤温度tsk=35℃的情况下,身穿传统长袖衬衫和裤子的条件下,已有了热应力图示解决方案。该方案把按热应力指数的不同,将热应力状况分为四个部分:警告区,严重警告区,危险区和极度危险区,如图2[10]所示。除了在警告区时可能会出现热疲劳状况,在其他的三个区域均会出现中暑抽筋热疲劳的状况。

图2 HSI指标值及热应力图示解决方案

由于热应力指数只是一个比值,并不能反映出新陈代谢和环境热产生的热应力。而且热应力指数并不适用于热应力很高的条件下,无法分辨出环境的热湿状况。

3.2.2 有效温度

有效温度是依据半裸与穿夏季薄衫的人在一定条件的环境中所反应的瞬时热感觉作为决定各项因素综合作用的评价标准。它是将干球温度、湿球温度、风速三个参数作为依据,以人的热感觉为标准的测量热环境的指标。常用的有效温度的计算公式如下所示[11]:

式中:TD为干球温度,℃;Tw为湿球温度,℃。

在新型的有效温度(ET*)的计算中,研究人员用黑球温度代替干球温度,考虑了热辐射的影响因素,将传统的定义室内有效温度的100%的相对湿度修正为50%,使该温度在计算室内环境所需的通风量和空调热负荷中更为实用。在实际计算操作中,根据不同的劳动强度所对应的有效温度是不同的,而在相同的工作环境和劳动强度中,热适应人体的极限要比不适应人体的极限要高大约2℃左右。

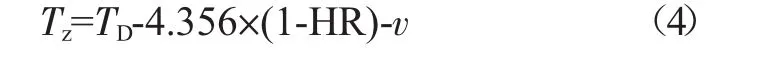

由于矿井的高温高湿的环境,热应力的评价指标得到了广泛的应用。煤炭科学研究总院抚顺研究院提出综合温度指标Tz[12],℃,与有效温度不同的是它是通过环境的微气候因素对人体的主观心理感受来确定,能够比较全面的反映环境的气候质量以及对环境对其中人员的健康,安全和生产的总和影响。

式中:HR是相对湿度;v是风速,m/s。

4 实验进行与分析

4.1 实验方法

实验在室外进行,测得环境温度为35℃,相对湿度为70%。参加实验的受试者为东华大学环境学院10名男生,身穿薄质短袖和短裤,年龄在20岁到24岁之间,身体健康。受试者来自全国各地具有一定代表性。

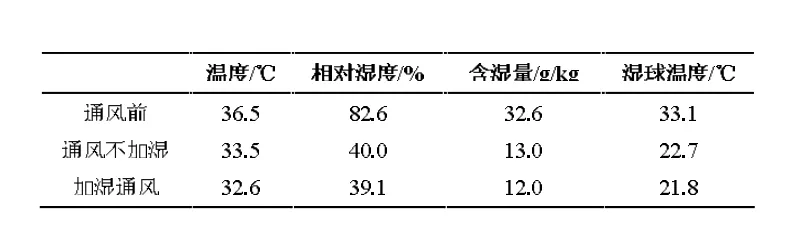

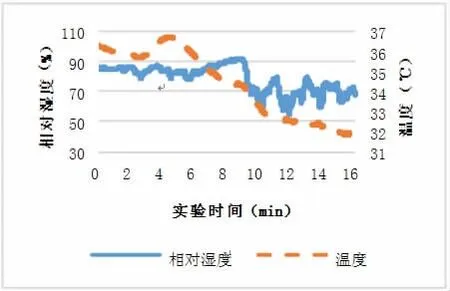

受试者先在户外休息20 min,以适应当前热环境。受试者分为2组,实验期间进行简单的机械活动以达到中等劳动强度,用Swema温湿度探头测量衣下微环境的温度和相对湿度,利用温度探头测量人体各点的皮肤温度[13]。第一组穿上除湿服5 min后通入34℃,含湿量为6.2 g/kg,风量为23 m3/kg的空气,第二组穿上除湿服5 min后通入经过加湿处理的32℃,含湿量为7.2 g/kg,风量为18 m3/kg的空气(表1)。受试者需每分钟报告自身热感觉并分别记录每组受试者衣下微环境的温度,相对湿度和皮肤温度以及受试者的主观感受,测量结果如图3~4及表2~3所示。

表1 微环境的空气状态表

图3 直接通空气后的衣下微环境温湿度变化图

图4 加湿通风后衣下微环境温湿度变化图

表2 人体各处皮肤温度测量表

表3 微环境热应力表

4.2 实验结果分析

4.2.1 微环境的参数变化

在通风前的5 min内,相对湿度急剧升高,微环境处于高温高湿状态,此时人体所受的热应力最大,受试者伴有头晕和轻微的呕吐现象。主要是由于在阳光暴晒中,防护服外层温度达到45℃反而高于人体皮肤温度,衣服内部热传导的导热方向是从防护服到人体皮肤侧,而人体的皮肤湿润度w增大到阈值后,热量无法排出,遂导致出现中暑的症状。

在两组实验通风后,温度下降了2~3℃,含湿量下降了近20 g/kg,此时的微环境处于高温低湿状态,热应力指数和有效温度均有明显下降,受试者的中暑现象逐渐消失。可以看出,在高温状态下,通过降低人体周围含湿量的做法能够缓解人体的热应力,这是由于通风后人体微环境处于正压状态,皮肤湿润度逐渐降低,新陈代谢产生的热量通过皮肤和呼吸的潜热损失传递到微环境中。而在微环境中加湿处理的含湿量反而要低于加湿处理的,主要是由于经过加湿处理后通风风量下降5 m3/h左右,通入人体微环境后,含湿量更小。

4.2.2 人体的皮肤温度和主观感受

如表2所示,在通风后,人体脖颈处和手臂处温度下降明显,加湿处理比不加湿温度下降1℃。而在肩胛处和小腿处的降温效果不明显,本次通风主要是对上半身通风处理,气流组织难以到达小腿处。除湿服与肩胛处较为贴合,气流组织在肩胛处的局部损失较大,而不加湿处理要好于加湿处理,是通风量的下降造成的。受试者主观感受是不加湿处理的的送风感更强,热应力缓解能力更强,从综合温度从侧面看出,加湿的综合温度反而要高于不加湿处理的,如表3所示。

5 结论

1)在相对移动型高温高湿的封闭工作环境中,即使不处理空气温度,只通入较低含湿量的空气来降低人体皮肤的湿润度,用消除潜热来缓解人体的热应力反应是可行的。

2)在除湿服的设计过程中,送风状态的风温,风湿和风量是三个最重要的参数,而仅仅改变其中的某一个参数而导致另两个参数形成相应的副作用效果,对人体的缓解热应力反应也是不利的。

3)除湿服在肩胛处的设计应考虑到气流组织有效作用,可以在该处做架空处理使微环境层间距更大,或者增大送风量提高微环境的正压,既能相对除湿降温又能保证风量。

4)实验的后续目标是改变送风位置,如只从头部送入低湿的空气或对人体的呼吸空气进行除湿处理比较人体热应力的缓解程度。