《国标》视域下的大学语文课程性质与定位

韩建立

(吉林大学 文学院,吉林 长春 130012)

2018年3月,高等教育出版社出版了由教育部高等学校教学指导委员会编撰的《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》(上、下)(以下简称《国标》)。《国标》涵盖92个本科专业类,包括587个本科专业,涉及56 000个专业点[1]。正如《国标》“前言”所说,它“以专业类为单位研制,明确了适用专业、培养目标、培养规格、课程体系、师资队伍、教学条件、质量保障等各方面要求,是各专业类所有专业应该达到的质量标准,是设置本科专业、指导专业建设、评价专业教学质量的基本依据”[2]前言。这是向全国、全世界发布的第一个高等教育教学质量国家标准,与全世界重视人才培养质量的发展潮流相一致,对建设中国特色、世界水平的高等教育质量标准体系,具有重要的标志性意义[3]。

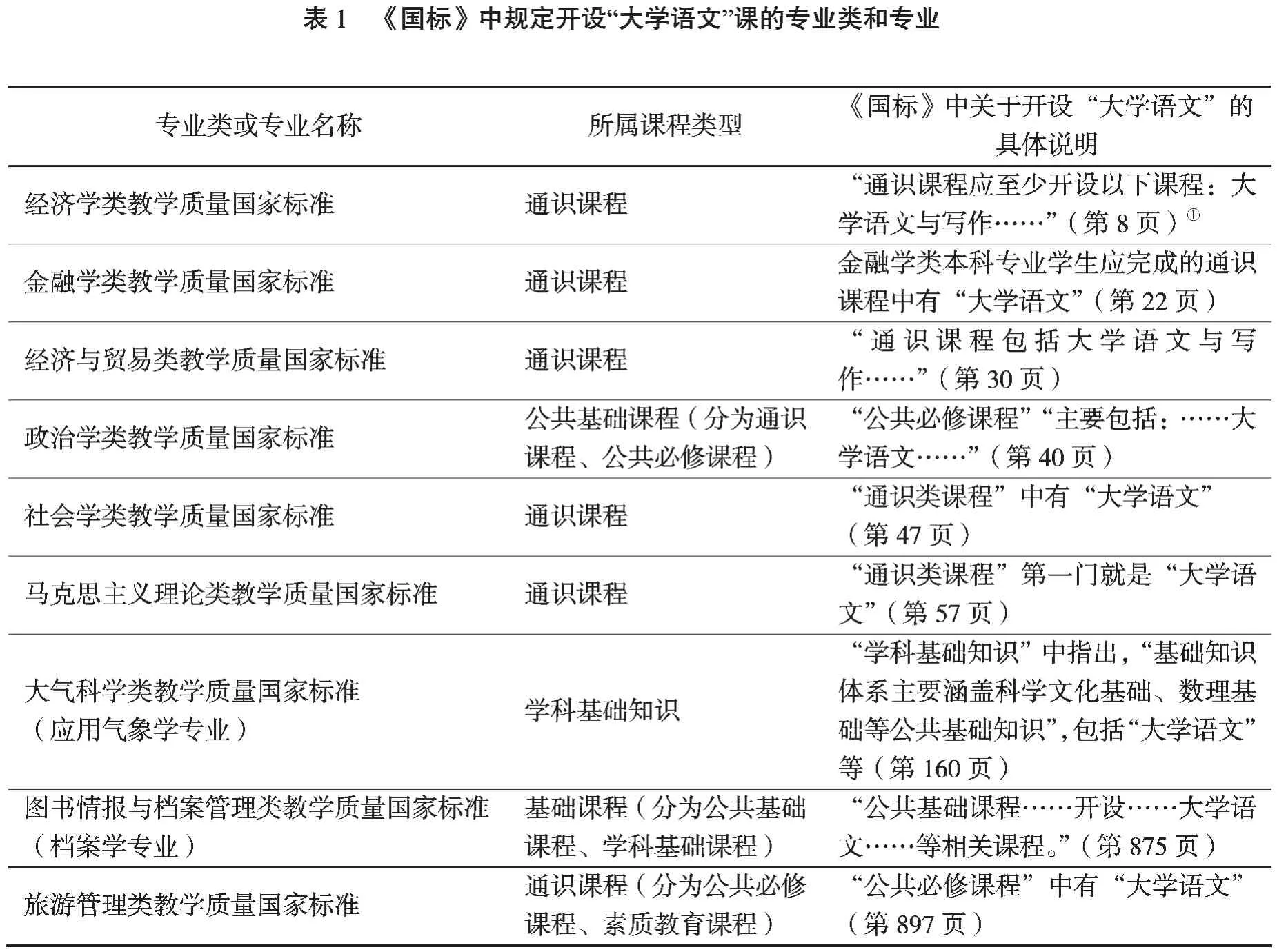

一、《国标》中的大学语文课程性质与定位

在《国标》中,明确规定开设“大学语文”课的共有9个专业类和专业(见表1)。其中6个专业类将大学语文划归为通识课程,3个专业类和专业划归为公共基础课程(学科基础知识也是指公共基础课程)。但是,稍加分析便可看出,这3个专业类和专业对大学语文的归类,均属不当。“政治学类教学质量国家标准”中,将“公共基础课程”分为“通识课程”和“公共必修课程”。首先,这个分类犯了逻辑错误,正确的分类应该是:“通识课程”包括“公共必修课程”和“人文知识和修养课程、社会科学基础和方法课程”(即原分类中的所谓“通识课程”)。其次,即使按照这个标准,对“大学语文”的归属也是错误的。“通识课程”的“人文知识和修养课程”,有“中国史、中国思想经典导读、世界史、西方思想经典导读以及艺术审美等。”“公共必修课程”有马克思主义基本原理概论、大学语文、大学外语、高等数学等[2]40。从课程性质着眼,大学语文应归入通识课程,因为它是属于“艺术审美”的。“大气科学类教学质量国家标准(应用气象学专业)”中,将“(课程)专业知识体系”分为“通识类知识”“学科基础知识”和“专业知识”,其中“通识类知识”包括“人文社会科学”等,大学语文应该归属此类课程,而不属于“涵盖科学文化基础、数理基础等”的“学科基础知识”[2]160。“图书情报与档案管理类教学质量国家标准(档案学专业)”将“理论课程”分为“通识课程”“基础课程(分为公共基础课程和学科基础课程)”“专业课程”。“通识课程”包括社会科学、人文艺术等一般知识的课程[2]875。大学语文不属于“公共基础课程”,而是属于包含“人文艺术”的通识课程。通过辨析,在《国标》视域下,这9个专业类和专业对大学语文课的性质与定位,均为通识教育课程。

按照龙跃君《现代大学通识教育课程研究》的观点,“大学的通识教育课程包括全校必修的课程和文化素质教育方面的选修课程”。全校必修的课程主要包括政治理论课程、外语课程、计算机课程、体育和军事课程。文化素质教育课程涉及自然科学类、人文科学类、社会科学类、语言类、艺术类、基本技能类等,还有跨学科课程[4]。大学语文课无疑属于文化素质教育课程,是大学通识教育课程之一。

?

二、《国标》中的通识教育课程与大学语文

《国标》共涉及125个专业类和专业,其中有106个专业类和专业设置有通识教育课程,这一情况说明当前高等教育界对通识教育的高度认可。在这106个专业类和专业中,大都说明通识教育包括“人文社会科学”或“人文素养”的内容。按照通常的知识结构,“人文社会科学”或“人文素养”应该包括“大学语文”。

需要指出的是,在这106个专业类和专业中,有的对“人文社会科学”或“人文素养”做出了明确界定,认为包括“文学”“语言文学”“语言与文学”“文学写作”等;这些专业类和专业是:地球物理学类,地质学类(地球化学专业),仪器类,土木类(建筑电气与智能化专业),食品科学与工程类(粮食工程专业),建筑类,植物生产类,自然保护与环境生态类,林学类,草学类,工商管理类,工商管理类(会计专业),音乐与舞蹈学类(舞蹈类专业),戏剧与影视学类(戏剧类专业),动画、数字媒体艺术、数字媒体技术专业。

有的则对“人文社会科学”内容做了特别界定,明确其只包括经济、环境、法律、伦理、道德、思想政治理论、哲学、政治学、经济学、管理学、心理学、体育学、历史学、社会学、军事、外语、高等数学、物理学、数理统计学、计算机基础、就业创业指导、中国通史、世界通史等,而无涉大学语文;这些专业类和专业是:机械类、电器类、电子信息类、计算机类、土木类(土木工程专业)(建筑环境与能源应用工程专业)(给排水科学与工程专业)(城市地下空间工程专业)(道路桥梁与渡河工程专业)、水利类、化工与制药类(化工类专业)、矿业类、纺织类、轻工类、兵器类、农业工程类、生物医学工程类、安全科学与工程类、中药学类、艺术学理论类。

还有的虽然设置了通识教育课程,但是没有说明是否包含人文社会科学的内容;这些专业类是:数学类、物理学类、电子商务类。

在《国标》中,有19个专业类和专业没有设置通识教育课程,但是除了统计学类、医学技术类(口腔医学技术专业)没有人文社会科学的内容以外,其它均有人文社会科学内容,只是对人文社会科学内容的界定有所不同:一是植物生产类、基础医学类、临床医学类、公共卫生与预防医学类、医学技术类(医学检验技术专业)(眼视光学专业)(康复治疗学专业)(卫生检验与检疫专业)(听力与言语康复专业),将人文社会科学类内容界定为“文学”“文学与写作”“文学艺术”。二是中医学类、中西医结合类、医学技术类(医学实验技术专业)(医学影像技术专业)、护理学类,将人文社会科学类内容界定为哲学、中国传统文化、心理学、伦理学、管理学、教育学、人际沟通和礼仪等,而无涉大学语文。三是口腔医学类、法医学类、管理科学与工程类(保密管理专业),对人文社会科学类内容没有明确界定。

综合以上分析,《国标》与大学语文课的关系可以分为这样几个层次:第一个层次是必须开设大学语文课的,即明确提出开设大学语文课的9个专业类和专业。第二个层次是应该开设的大学语文课的,包括提出开设“文学”“语言文学”“语言与文学”“文学写作”“文学与写作”“文学艺术”的专业类和专业,总计24个。第三个层次是可以开设大学语文课的,总计65个专业类和专业。第四个层次是不必开设大学语文课的,总计27个专业类和专业。虽然不必开设大学语文课的,仅有27个专业类和专业,在《国标》涉及的125个专业类和专业中,仅占21.6%;但是,必须开设大学语文课的专业类和专业,却只有9个,仅占7.2%;加上应该开设大学语文课的24个专业类和专业,也不过33个,只占26.4%。由此看出,《国标》对大学语文的态度是暧昧的,在开设与否的问题上,采取的是模棱两可的处理方式。《国标》的颁行,并没有给大学语文带来生存与发展的转机。

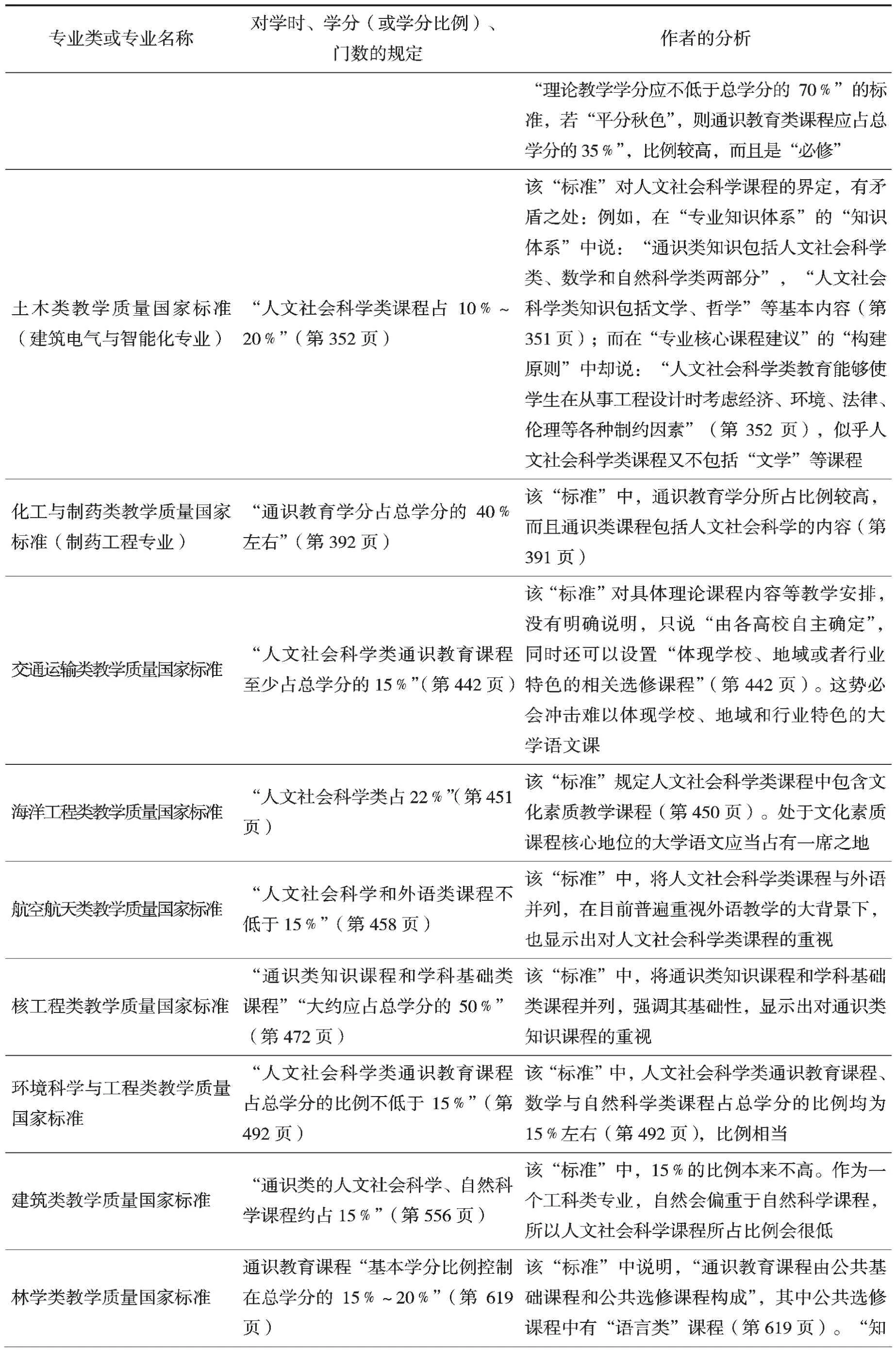

三、《国标》对大学语文等人文社科类课程学时等的量化规定

在《国标》中,许多专业类和专业对各自的专业理论课和专业实践课,在学时、学分(或学分比例)、门数上,都有明确的量化规定(见表2),能够很好地保证专业课教学任务的完成。当然,即使没有学时、学分(或学分比例)、门数上的明确的量化规定,专业课也自然会受到格外的重视。而作为通识教育的大学语文等课程则不然,如果不规定明确的学时、学分(或学分比例)和门数,则很可能因为教学上的“无法可依”,而导致专业课挤占大学语文课的情况,最终使得大学语文课名存实亡,或者干脆被取消。

在《国标》中,规定开设大学语文和应该开设、可以开设大学语文的专业类和专业中,明确规定相关学时、学分(或学分比例)或门数的很少。

?

续表2

续表2

从表2中可见,《国标》中共有28个专业类和专业对人文社科类通识教育课程规定了学时、学分(或学分比例)或门数,占《国标》涉及的125个专业类和专业的22.4%。《国标》对通识教育课程的规定较为灵活,为各高校结合各自的实际来安排课程,预留了弹性空间。在《国标》中,通识教育课多是课程类别而不是具体的某一门课程。对一份国家标准而言,这无可厚非;但这样笼统的表述,也会使各高校在安排课程时畸轻畸重——偏袒专业课,轻视通识课,特别是轻视以大学语文为代表的人文类课程。如哲学类的通识类课程包括人文学科、社会科学、自然科学等领域的课程,还有创新创业类课程,但只规定“应包括至少1门自然科学领域课程和1门创新类课程”[2]2,而对人文类课程则没有门数的规定,就明显地表现出对人文类课程的轻视。

四、大学语文:通识教育冲击下的坚守

《国标》具有教育法规的意义,能够规范人们的认识和教学行为。大学语文是一门通识教育课程的性质与定位,就此确定下来。同时,问题也就由此而产生。大学语文没有在《国标》中获得必须开设的“尚方宝剑”,缺乏“保障机制”,又因为通识教育在《国标》中被再次确认,大学语文受到的冲击加剧。何二元先生曾经预测:通识教育将会对大学语文造成新一轮冲击[5]。现在看来,这个判断富有远见。

(一)冲击之一:大学语文与多门人文通识教育课程在内容上交叉、重复

在20世纪90年代末,我国大学已经开始明确设置通识教育课程,其途径有二:一是将公共必修课(包括国家规定必开的“两课”、外语课、体育课等)和相近专业的基础课打通,放在大学一、二年级开设。二是开设通识教育性质的选修课。素质教育类的选修课是我国大学通识教育课程的重要组成部分。由于官方的多次推动,各式各样的通识教育课程便纷至沓来。

将大学语文纳入通识教育课程体系中,初衷是好的,也是正确的,但是问题是,在目前每所学校的通识教育课程动则几十门甚至上百门的情况下,大学语文的处境就有些尴尬了。作为一门人文类通识教育课程,大学语文与其它人文类通识教育课程在教学内容上有一定的交叉与重复。仅以上海交通大学、复旦大学、武汉大学、中山大学、华南理工大学、北京师范大学、吉林大学等几所高校为例,从课程内容上看,大学语文至少是与以下这些通识教育课程在内容上有交叉、重复的:上海交通大学的“文学与人生”“古典诗文名篇选读”“英美名诗赏析”“老庄元典选读”“20世纪英美短篇小说选读”“古典诗词鉴赏与创作”,复旦大学的“唐诗经典与中国传统文化”“中国现代文学名著选讲”“中国当代小说选读”“中国诗学经典导读”“鲁迅与中国现代文化”“《史记》导读”“宋词导读”“《文选》与中古社会”“中国现代散文导读”“《荀子》导读”“《老子》导读”,武汉大学的“20世纪中外文学名著鉴赏”“中国新诗鉴赏”“中国现当代文学名著欣赏”,中山大学的“《论语》研读”“唐宋文学”“中国诗史”“汤显祖与《牡丹亭》”“中国古代小说菁华”“《世说新语》导读”“《红楼梦》研究”“《史记》导读”,华南理工大学的“中国文学与文化”“中国古代名著导读”“中国当代文学概观”“外国文学概观”“中国文学经典选讲”,北京师范大学的“中国现当代文学经典解读”“中国古典小说戏剧鉴赏”“古典诗词赏析”,吉林大学的“诗词格律鉴赏与创作”“《诗经》选讲”“中国古典小说解读”“唐宋诗词欣赏”“中国古典文学作家作品评介”“中国现当代文学名著导读”“西方文学选讲”。大学语文与这些课程在内容上的交叉、重复,可能有多有少;关键是,这些通识教育课程均有一定的学科背景做支撑,比大学语文更加系统、完整,而且这些课程,学生在中学多没有接触过,因为“陌生化”而带来的新奇感,会使课程本身具有更大的吸引力,远比已经“朝夕相处”了12年、再熟悉不过的语文课更有“魅力”,大学语文受到再次冲击是在所难免的。

(二)冲击之二:通识教育课程的目标不清、内涵宽泛、笼统,使得大学语文的课程定位也随之摇摆不定,甚至出现明显偏差

从教学实践上看,目前,我国通识教育课程存在着目标不清的缺陷,除了专业课以外,几乎所有的课程都是通识课,导致通识课庞杂混乱。有学者惊呼:“今日中国的通识教育成了一个筐,什么都往里装。”[6]

从通识教育的理论上看,迄今为止,对通识教育的理解还有较多的分歧,对通识教育内涵的表述,有50种左右。但是,通过考察这些表述所使用的核心概念及其侧重点,可以得出一个基本的共识性认识。“就性质而言,通识教育是高等教育的组成部分,是所有大学生都应接受的非专业性教育;就其目的而言,通识教育旨在培养积极参与社会生活的、有社会责任感的、全面发展的社会的人和国家的公民;就其内容而言,通识教育是一种广泛的、非专业性的、非功利性的基本知识、技能和态度的教育[7]。由此看来,通识教育的内涵既是宽泛的,又是笼统模糊的。同样,哈佛教育红皮书也坦言:“‘通识教育’这个术语有点模糊苍白”,“它指学生整个教育中的一部分,该部分旨在培养学生成为一个负责任的人和公民。而‘专业教育’这个术语,指的是旨在培养学生将来从事某种职业所需的能力的教育。此二者同为人的生活的两个方面,是不能完全分离的。”[8]通识教育概念的模糊性在《国标》中也有反映。如“音乐与舞蹈学类教学质量国家标准(舞蹈类专业)”对“通识类课程”的定义为:“指促进学生全面发展的各类课程。”[2]920这个定义模糊而宽泛,语焉不详。而“经济学类教学质量国家标准”对“通识课程”的定义,则稍微具体:“(通识课程是指)在高等教育阶段,大学生均应学习的共同课程,一般包括大学语文与写作、外语、数学、计算机操作与数据库应用、创新创业教育、体育,以及学校根据培养目标开设的人文学科、管理、法律、自然科学和工程技术等方面的课程。”[2]12这个定义既体现了强制性,因为它规定了大学生均应学习的“大学语文与写作”等几门课程;又有灵活性,因为它也说明“学校根据培养目标可增开其他课程”[2]13;既是清晰的,因为它列出了通识教育课程的具体名称;又是笼统的,因为它也给予各学校开课预留了一定的空间。

长期以来,对大学语文课程的性质与定位有多种说法,表述各异。但从总体上来讲,不外工具说、人文说、工具与人文结合说三种。各种说法各抒己见,各执一端,莫衷一是。在《国标》颁布的新形势下,还可以有大学语文是通识教育课程这样一种定位。在各种观点碰撞与渗透的同时,对大学语文的性质与定位,也出现了较为明显的偏差。偏差之一,是将大学语文负载了过多的“责任”。诸如让大学语文课程既要承担培养学生语言文字表达能力的功能,又要承担中华传统文化的传播功能;既要承担思想教育、情感教育、艺术教育、人文教育的功能,又要承担解答当前现实生活中存在的各种文化现象的解释功能,等等,不一而足。这不仅是对大学语文课程定位的偏差,也使得大学语文承受了不能承受之重,最终的结果是大学语文变成了“四不像”。偏差之二,是对大学语文人文性的过度强调。最极端的做法是用“大学人文”取代大学语文。大学语文固然有人文性,但是对人文性的过度强调,不仅是对大学语文定位的偏差,也会使得大学语文在与其它通识教育课程的“撞击”中一败涂地,最后的结果就是,在学生的课表中,大学语文消失得无影无踪。

(三)大学语文的坚守:坚持语文是形式训练学科的定位

在通识教育目标不清、内涵宽泛笼统,对大学语文课程的性质与定位表述各异的学术背景下,对大学语文做出准确定位,实现大学语文在通识教育冲击下的坚守,是至关重要的。

大学语文怎样在通识教育中寻找自己的“坐标”?其学科理论的基本出发点是:立足于大学语文作为母语高等教育的特质,坚持语文是形式训练学科。正如何二元先生指出的那样:“语文是形式训练学科,它没有自己的内容,它以其他所有学科的内容为内容,凭借这些内容进行听说读写的语言文字的训练。”[9]大学语文以其他学科的内容为内容,文史哲、政经法,乃至天文、自然、地理,都可以进入大学语文的课堂。这就是在通识教育的背景之下,大学语文与其他人文类课程的“重复”。“重复”了人家的课程,那么大学语文势必会取消。破解这个难题的办法就是,要把大学语文上成形式训练课。二元先生多次谈到:文学课和大学语文课都讲《诗经》,但是大学语文要有自己的讲法,要讲成听说读写的语文课,不能讲成文学史上的《诗经》课。同样,对于《论语》《史记》等内容,也都存在着哲学课怎么讲《论语》、历史课怎么讲《史记》、语文课怎么讲《论语》《史记》的问题。虽然目前在大学语文教学与研究领域,似乎只有二元先生始终坚持大学语文是“形式训练学科”的观点,但是,这个主张与做法,的确是破解通识教育背景下大学语文尴尬局面的良方,希望能够引起同行们的关注和重视。

注 释:

①表1、表2中所引用且标注页码的文字,均出自教育部高等学校教学指导委员会编撰《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》。