钙化征在CT诊断甲状腺良、恶性结节中的价值

黄玉娃,朱新进,靳仓正,陈晓枫,陈丽贤,李康倩,蔡凯丽

1广东医科大学研究生院,广东 湛江 524000;2佛山市第二人民医院影像中心,广东 佛山 528000;3佛山市南海区人民医院放射科,广东 佛山 528000

甲状腺结节钙化的表现和特征是鉴别良恶性结节的关键因素[1-3],以往研究中超声因具备高频探头对浅表器官有高分辨率,尤其是甲状腺,还有操作便捷、无辐射、无创伤、价格便宜等优势,在诊断甲状腺结节中最常用,其对微钙化有较高敏感性[4]。但由于超声波探查粗大钙化或厚壁环状钙化时其后方形成显著声衰减及超声探查依赖操作者的技术水平,很大程度上影响了其诊断价值。与超声相比,CT在甲状腺疾病中的应用较少,钙化分型也多参照超声分型,以往研究甲状腺结节钙化特点的CT层厚多采用3~5 mm,小于2 mm的微小钙化较容易漏诊,同时锁骨伪影、CT软组织分辨率低也会影响观察,另外目前CT上判定钙化缺少统一标准及方式,判断分型不免有所误差。通过比较增强前后钙化内部及周围软组织的强化程度,以及钙化周围伪影的情况,多种CT征象联合可提高甲状腺结节的良、恶性预测价值[5]。甲状腺结节的临床重要性在于必须排除甲状腺癌,为避免过度手术治疗,减少患者病痛,术前准确诊断甲状腺结节良恶性至关重要。然而,钙化的临床意义,包括临床相关性和对生存期的影响[6],本文将分析在CT检查下钙化征对诊断甲状腺结节良恶性及其鉴别诊断的应用价值。

1 资料与方法

1.1 研究对象

收集佛山市第二人民医院及外院甲状腺结节患者经CT检查发现结节钙化者并经手术病理结果证实的患者,共259例,年龄16~84岁(54.73±12.43岁),男性66例,女性193例。纳入标准:(1)CT检查发现甲状腺钙化结节,并经手术病理明确病变组织类型;(2)患者自愿接受CT检查;(3)临床资料完整。排除标准:(1)妊娠期及哺乳期女性;(2)合并精神或神经系统疾病者;(3)急性炎症者;(4)严重心肝肾功能不全者。临床均以颈部触及肿块就诊。

1.2 检查方法

采用GE Lightspeed 16层螺旋CT检查,患者取仰卧位,颈部尽量仰伸,扫描范围为舌骨上缘至主动脉弓,扫描参数:120 kV,180 mA,层厚及层距均为5 mm,螺距 1.375。扫描后将原始数据层厚切薄至 1.25 mm后传输到ADW 2.0 工作站行图像后处理及CT阅片。

1.3 CT影像分析

将平扫图像中甲状腺结节内CT值≥100 Hu的高密度影确定为钙化灶,钙化灶类型:(1)微小钙化即直径≤2 mm的点状、细颗粒状、针尖状及砂粒状钙化灶;粗大钙化为直径>2 mm的点片样、弧形及不规则状的钙化灶;混合钙化为微小钙化和粗大钙化同时存在;(2)钙化灶数目:单发为1个,多发为>1个;(3)结节状钙化:>2 mm,,呈结节、斑片状;蛋壳状钙化:边缘曲线长度总和<1/2;环状钙化:曲线长度总和≥2/3;(4)对于出现钙化的结节以病灶中心为圆心,钙化位于1/2半径内的定义为在中央,位于1/2以外的为在边缘,两种情况均出现的为混合型;(5)根据钙化结节边缘光滑或毛糙分光滑组和毛糙组。由2位经验丰富的影像科主治医师或以上医师依据上述标准对平扫薄层重建图像采用双盲法独立分析甲状腺结节钙化的类型、数目等,并取得一致意见,如意见不一致有其他医师介入并协商获得最后结果。

1.4 统计学分析

采用SPSS 21.0 统计软件分析,计数资料采用χ2检验,计量资料以均数±标准差表示,采用独立样本t检验,以P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 甲状腺组织的病理学分型

259例患者277个结节钙化中良性结节205个:滤泡型腺瘤11个,嗜酸性腺瘤1个,肉芽肿性甲状腺炎1个,结节性甲状腺肿192个;恶性结节72个:乳头状癌69个,其中滤泡亚型乳头状癌1个;滤泡癌3个,其中有2个伴有淋巴细胞性甲状腺炎。良性结节中以结节性甲状腺肿最常见,约占93.7%,恶性结节中以乳头状癌最为常见,约占95.8%。

2.2 甲状腺结节钙化与年龄、性别的关系

良性钙化结节年龄56.57±11.43岁,恶性钙化结节年龄49.10±13.39岁(t=4.452,P<0.001);恶性钙化结节偏向年轻化;良恶性钙化结节的性别差异无统计学意义(χ2=1.346,P>0.05)。

2.3 各种类型结节的钙化情况比较

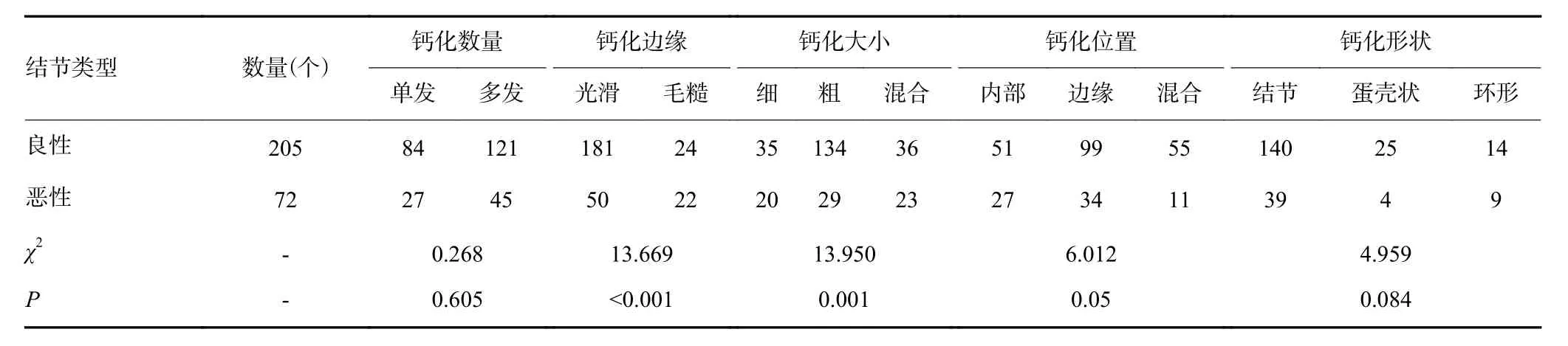

边缘毛糙、钙化大小在良恶性结节中有显著差异(χ2=13.669~13.950,P<0.001)。良恶性钙化结节的位置、数量、形状及性别差异无统计学意义(P>0.05,表1,图1~3)。

表1 良恶性结节钙化征的比较

图1 甲状腺滤泡癌,结节边缘蛋壳状钙化

图2 甲状腺乳头状癌,混合钙化,边缘毛糙

图3 结节性甲状腺肿,结节边缘粗大钙化

3 讨论

可触及的甲状腺结节约占人口的4%~7%,与年龄、性别、辐射暴露史、家族史等因素有关,在女性、老年人中更常见,但只有8%~16%的甲状腺结节隐匿着甲状腺癌[7-8]。目前诸多研究表明钙化对甲状腺恶性结节具有一定诊断价值,甲状腺微钙化与甲状腺癌,尤其是微乳头状癌密切相关[9-12],最近有学者提出粗大钙化也不能排除恶性的可能,并且进行了一系列的研究,发现甲状腺结节伴孤立性粗大钙化具有低到中等度恶性风险,不应简单视为良性结节[13]。研究报道,粗大钙化与恶性有关,主要见于甲状腺乳头状癌、滤泡癌[14-15]。Arpaci[16]等发现在细胞学上,有粗大钙化的结节的恶性和可疑恶性率高于无大钙化的结节,蛋壳状钙化结节的恶性可疑率较高。本研究中,滤泡癌3例,均呈蛋壳、弧形钙化,与Kobayashi等[15]研究的滤泡癌钙化特点相符。甲状腺良性结节中微钙化的发生可能是由FNA或经皮乙醇注射或射频消融导致的,而在甲状腺乳头状癌中,因为肿瘤乳头血管柄基底板增厚导致血栓形成,随后肿瘤细胞坏死,最终钙化[17]。粗大钙化可由2种病理过程所致:一方面,滤泡变性会导致因梗死、出血、随后的纤维化而形成的囊性改变,最终形成钙化,从组织病理学的角度来看,钙化是瘢痕形成的最后阶段;另一方面,恶性细胞液化性坏死可导致较大的囊性区域,并最终导致钙化[17]。本研究结果显示微小钙化在良恶性结节中分别占17.1%(35/205)和27.8%(20/72),大钙化在良恶性结节中分别占65.4%(134/205)和40.3%(29/72),混合型钙化在良恶性结节中分别占61.0%(36/59)和39.0%(23/59),3组之间差异有统计学意义(P<0.001),这与戴中强[18]、朱玲英[19]、刘伟等[20]的研究结果甲状腺癌钙化多为粗大钙化不相符,本研究认为差异可能由甲状腺癌病理类型所致,本组病例中以乳头状癌占多数。另外本组病例中恶性钙化结节边缘多毛糙,原因可能为本组病例中恶性结节占绝大多数,而以乳头状癌占比最多,乳头状癌最常见的钙化类型即微钙化,病理结构上的砂粒体,砂粒体是一种直径约为50~70 μm的同心网分层状的磷酸钙结构,切面呈洋葱样,由于常为多枚细颗粒样分布,状如散砂,故称砂粒体。砂粒体在CT上表现为针尖样、砂粒大小的高密度影,边缘毛糙,不像粗大钙化那样边缘光滑清晰可见。钙化结节边缘毛糙还有一个原因可能与钙化灶周围仍有软组织结构,周围软组织呈浸润性生长。边缘毛糙、细颗粒微钙化对恶性结节诊断的敏感度分别为30.56%、59.72%,特异度分别为88.29%、65.36%,准确度分别为73.29%、63.90%,阳性预测值分别为47.83%、37.72%,阴性预测值分别为78.35%、82.21%。骆洪浩等[21]认为钙化数量越多,恶性可能越大,部分学者研究报道恶性结节钙化多位于结节内部[10,22],在本组研究中钙化位置、数量在良恶性结节中无显著差异,分析影响因素可能为收集病例数量及某些主观原因。本组277个钙化结节中良性结节205个占74%,恶性结节72个,似乎钙化结节中良性病变更多见,由于本研究未纳入CT上未发现钙化的结节,并未能证明良性结节钙化率比恶性结节钙化率高,这可能与CT对微小钙化的检出率及敏感性有关,可能一些病例存在微小钙化由于太小而导致CT漏诊,正如Li等[23]研究的发现一样,超声检测到的钙化的发生率高于CT所检测的钙化的发生率,此外,超声在恶性肿瘤中发现更多的钙化,而CT在良性肿瘤中发现更多的钙化。本组病例良性组与恶性组的平均年龄:56.57岁(n=205)与49.1岁(n=72),差异有统计学意义(P<0.001),与以往报道[3,11,24]恶性组钙化年龄45~47岁有所差别,但都是恶性结节患者的年龄小于良性结节患者。恶性钙化结节平均年龄与Liu等[25]研究的平均年龄49.12岁相符。本研究并未发现男性和女性钙化结节的癌症风险有显著性差异,与以往研究一致。

本研究有一定的局限性,因为回顾性研究存在着不可避免的选择性偏倚。首先,回顾性设计无法对所有甲状腺结节患者进行评估,未纳入没有钙化的甲状腺结节,无法统计甲状腺结节中各种钙化类型的发生率。其次钙化结节类型分型目前没有统一的标准,难免存在一些主观原因。

综上所述,术前CT上发现的甲状腺钙化并不少见,结节性甲状腺肿的钙化多是粗大钙化,恶性结节钙化多为微小钙化,边缘多毛糙,当CT检查发现甲状腺边缘毛糙的微钙化时,年龄越小提示恶性风险越高,建议临床医生进一步FNA检查或者手术切除。