相地与布局

——陈从周楠园造园的初步分析

周宏俊

丁 歆

1 关于楠园

楠园位于昆明郊区安宁市,为陈从周先生于1989—1991年间经营谋划、监督建造而成,是陈先生唯一完整建造的新园。陈先生在楠园落成时有《楠园小记》记其概况。

安宁有温泉,昆明之胜地也。昆明景物,四季长春,世人所向往者,安宁县邀余游,居之真神仙高境,山水信美。遂有构园之思,以为游人憩息之地。园有水一泓,倚山垒石,亭馆参列,材采楠木,为之故曰楠园。园可以闲吟,可以度曲,更容雅集举觞,秋月春风,山影波光,游者情自得之[1]。

陈从周先生除此之外,并没有专门文章。关于楠园,除了邓煦女士《楠园春秋》[2]、路秉杰先生《云南昆明安宁楠园再访记》[3]、刘天华先生《楠园的营造》[4]等偏重于介绍的文章以外,专门的研究尚显得空白。

然而陈先生于其一生中对楠园评价最高,视为得意之作。如陈先生所言,明轩是有所新意的模仿,豫园东部是有所寓新的续笔,楠园则是独立的设计,是其园林理论的具体体现。从此意义而言,楠园实有深入研究的必要性。

2 楠园造园的梗概

2.1 项目缘起①

楠园项目由安宁地方政府邀请陈从周先生主持,源自于当时安宁县(现安宁市)城建局副局长李康祖的一个构想。其于1985年参加同济大学主办的为期一年的城建干部学习班,期间听过陈从周先生的园林艺术课,其中讲到了大都会明轩项目,并参观了苏南一带的传统园林,颇受触动。

彼时安宁县在工业发展的基础上正开始大规模的城市建设,事实上同济大学在1988年已经介入了安宁的城区详细规划,同时地方政府也大力推进文化建设,楠园项目正是这文化建设中的重点节点,得到地方政府的全力支持。这正如陈先生在1990年写给地方政府的信件中说到的:“以文化兴工业,以虚烘实。[2]”

2.2 园林概况

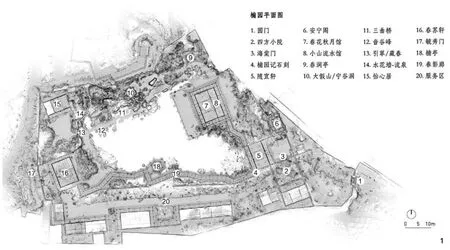

全园东西向较长,约120m,南北向较短,约80m,面积6 000余平方米。出入口分置东南、西两端,除作为主景的中心区域外,共有7处院落或类院落可见,由东南口起始,分别为入口山林蹬道、方院、随宜轩后院、安宁阁山院、服务区、春苏轩前院、怡心居小院。共有题名建筑物8个,分别为鸳鸯主厅(东西两侧分别题小山流水馆与春花秋月馆)、安宁阁、随宜轩、春润亭、楠亭、春影廊、春苏轩、怡心居。水池为中心区域,面积约占全园近1/5,略成东西长向纺锤形,水由泵从螳螂川提取而来,汇聚成水池后从西北角也是经排水管道再排入百花湖。主要建筑与景点如春花秋月馆、随宜轩、春影廊、楠亭、音谷峰、主假山、春润亭等皆绕水池布置,中心区域以东、西、南之外布置较小院落及建筑物与景点(图1)。

图1 楠园平面图(杨晨绘制)图2 西侧俯瞰百花公园[5]图3 南侧俯瞰百花公园[5]

2.3 项目过程②

2.3.1 造园初期的场地与环境

楠园的建造于1990年4月29日动工,1991年12月17日落成③。而在此之前,陈先生于1989年春首次来到安宁,其时安宁城市建设刚进入蓬勃发展初期,城区范围尚较小。根据两版《安宁县志》(分别为1912—1988与1989—1995)对比分析[5-6],可知1989年的城区主要为螳螂川西侧的迎川路、公园路、金方路、小桥街等范围,楠园所在地已经是城区的南侧边缘。现在连接楠园东南入口的主干道中华路,其时刚刚开工,直至1991年6月完工。而楠园基地所在的百花公园是在依托百花山的基础上,从1981年开始逐步建设,1988年初具规模,面积近9hm2,是当时安宁县城的主要公园。

《安宁县志》(1912—1988)载有2张摄于1989年、以百花公园为主要对象的全景鸟瞰照片,一张视点位于百花公园以西(图2),从西往东看,另外一张视点位于公园以南(图3),从南往北看。2张照片可见百花湖的完整湖面,百花山较为低矮,中部、北部植被较好,南部可见一组傣亭和2座约6层的住宅楼。百花湖建成于1987年,水面面积近2万m2。傣亭建成于1986年,包括大小3座二层亭,廊道相接;住宅楼为当时县医院的家属楼,约在2005年后才拆除;现在楠园西侧的体育馆建成于1991年,照片上为一片裸地;傣亭以南、县医院家属楼以东正是楠园的基地,其时为一片较为平坦的空地,该空地原为连然村的集体晒谷场,当时已弃用。

安宁方面向陈从周先生推荐了这一场地,陈先生当时曾在医院家属楼五楼的阳台上俯瞰这一空地,选定为造园基地。当时基本是一块平地,没有水系,也没有多少绿化树木。因而对于这一场地而言,最重要的环境要素有二:百花山山势、外部建筑物。或许当时陈先生考虑到这片场地废弃无用,并业已平整,故而选定这一基地。

2.3.2 造园过程

陈先生来到安宁后,与地方领导会晤,选址踏勘,并作了初步构思与现场设计。其在1990年春节写就的《滇池虽好莫回头》一文中提到的:“首先完成园的构思与实地情况配合协调,决定了楠园的设计。[1]”可以推测,当时陈先生已经谋划了楠园的总体布局。陈从周先生于1989年开始带领研究生开始这一项设计工作,当时参加设计的主要有路秉杰、刘天华与蔡达峰3位。项目施工仍由负责豫园东部项目的张建华主要担当,施工期间陈从周先生于1991年4月再次到安宁,主要在现场进行设计调整与督造的工作,在返沪后写就的《小城春色》一文中,提到楠园现场工作的艰辛[1]。1991年12月竣工时陈先生参加了竣工典礼。陈从周先生在1992年1月初写就的《昆明鸥群》中描述了当时的心境:“我远道而去,兴奋愉快的心情不言而喻。[1]”

楠园之名源于用材楠木,这在陈先生首次到安宁前即与安宁方面商定。除此之外,安宁方面给予了陈先生完全自由发挥的空间和人力物力上的巨大保障,并未施加额外的影响。因而这也是陈先生对楠园颇为得意的缘由之一。关于楠园假山,安宁方面起初考虑从太湖周边地区选购太湖石,而陈从周先生考虑云南是多山多石之地,坚持就地取材。这种石头整体形态上浑厚古朴,肌理颜色富于变化,表面有风化痕迹,局部呈微红,推测为略含铁的石灰岩。应当说比湖石厚重,比黄石圆润多变,颇具当地特色。楠园自竣工后,1999年经历了一次局部翻修,主要是针对春花秋月馆等建筑,2018年经历一次整体大修。

3 空间布局与景观特征

3.1 对外部环境的回应

从现在楠园现场看,楠园北侧围墙紧临傣亭,即便隔着主假山与茂密的树木,在园内很多地方依然能看到傣亭高耸的屋顶。而从1991年楠园刚落成后的一组照片看,由于植被尚未成形,2座傣亭远高于围墙及假山,分外夺目;而东侧围墙几乎紧贴住宅楼,安宁阁与住宅楼近在咫尺,从主厅对岸东望,住宅楼高大显眼,几乎扑面而来;另外园内比如从主厅前可醒目地看到西南侧不远处的暗红色外墙体育馆,此馆略先于楠园建成;园中也有高大树木,高度超过10m,主要位于南部服务区内,基本为桉树,东北角也有几棵高大柏树,与围墙外百花山上的树林连成一片,这些树木应该是基地上原有而被保留的(图4、5)。

陈从周先生在《说园》里有论:“造园在选地后,就要因地制宜,突出重点,作为此园之特征,表达出预想的境界。[7]”《楠园小记》中有一段描述:“园有水一泓,倚山垒石,亭馆参列,材采楠木,为之故曰楠园。”可见景观上的山水格局、一亭一馆等重要建筑物的方位与对景,皆为要点。这也契合了陈先生在《说园》中引用沈元禄的名言:“奠一园之体势者,莫如堂;据一园之形胜者,莫如山。[7]”

陈先生正是主要利用了假山障景、主厅取景协调处理了与百花山山势以及外部建筑物这2个要素的关系。楠园位于南坡,主假山正是布置于园林北部,呼应百花山势,类似于寄畅园真山脚下堆假山的做法,同时尽可能屏障围墙外已有的傣亭。建成当时因为植被尚不茂密,屏障效果不明显,而从现状看,假山及其后的植被较好地发挥了障景的作用(图6)。此外,主厅坐东面西,主要是由于景观上的考虑。北侧有傣亭,东侧有住宅楼,而百花山巅及主假山又在北,主厅面西便成首选。尤其东侧住宅楼过于高大显要,假山上造安宁阁位于主厅隔院左后方,几乎贴近住宅楼,同样面西而设(图7)。

陈先生在造园之初,当考虑到此住宅楼在不久的若干年后会拆除,因而在布局上与其极为贴近,而又将主厅、楼阁等重要建筑物面西布局。这是针对现状及其变动性的权宜折中之法。

3.2 园内主要对景关系

在此大格局下,全园以水池为中心,以假山为主景,山水互映。主假山坐北而面南,似乎从北侧的百花山巅发脉而来,同时向东西两侧延展,化为数个峰石涧岛,有连绵之势。水系则由东南至西北延伸,北侧与主假山紧贴,呈弯曲之势。这正是陈从周先生在《说园》中所主张的模山范水之法:“水随山转,山因水活。”“溪水因山成曲折,山蹊随地作低平”[7]。主要的视点即春花秋月馆、楠亭2个重要建筑物与山水形成隔水对山的总体格局。

隔水对山是江南传统园林的典型空间模式,尤其就现存的古典园林而言,如拙政园远香堂对池中假山及山上雪香云蔚亭、艺圃水榭对大假山,都是园中的最主要景观。其所对景的往往为高大假山,所对景象为左右舒展延伸的全景式画面。楠园的整体格局虽为隔水对山,却与上述二者又有差异。

楠园主厅向西为主要对景方向,而所对并非主要的大假山,而是春苏轩后的较小假山,以及其旁怡心居小院白粉墙与藏春月洞门。春苏轩后的假山与主假山,以及之间的立峰置石形成断续连绵的山势。如此主厅所面向的并非主峰,而是余脉。事实上楠园水池东西长、南北短,略成狭长形,与拙政园远香堂对池中假山及山上雪香云蔚亭、艺圃水榭对大假山等都不同,主厅所面对的并非全景,而接近狭长幽邃的景深格局,水池南侧的楠亭及北侧主假山局部皆突出水面,有拦腰一束之势,更强化了东西向的狭长性(图8)。与此相对,楠亭与主假山皆突出水面,使得视距更为接近,形成明显的对景关系,从楠亭北望可获得主假山的完整景观(图9)。

图4 竣工后的楠园假山及外侧傣亭(安宁楠园管理处提供)图5 竣工后的春花秋月馆及外侧住宅楼(安宁楠园管理处提供)图6 假山及植被的障景作用(作者摄)图7 竣工后的安宁阁(安宁楠园管理处提供)图8 主厅对景(作者摄)图9 楠亭对景(作者摄)

这一格局倒与寄畅园有类似之处:知鱼槛与鹤步滩拦腰收束锦汇漪,一方面知鱼槛正对大假山,从知鱼槛可望见假山迫在眉睫;另一方面,这一收束使得水面更为狭长,从水池一端嘉树堂前顺水系长向望出去,所见景象愈显辽远。此外,锦汇漪在嘉树堂左侧延伸出水湾,接大石山房,这一构成关系与楠园随宜轩前水湾也颇为相似。

其余还可见楠亭与安宁阁、两层月洞门、随宜轩与音谷峰等多个对景关系(图10)。

3.3 空间布局与层次

上述2个对景关系统领了以水面与假山为主景的中心区域,在东、西、南向上设置多个院落空间,北倚百花山,如此从4个方向皆取得了空间层次。北侧主假山后、园外有百花山,林木蓊郁;西侧为怡心居小院及联系西侧园门的春苏轩,前者有月洞门联通,后者有假山林木掩映;南侧为服务区,与中心区域之间的折墙上开有多个漏窗,并有春影廊宛如遮罩;东侧层次与变化更为丰富,主厅右后为春润亭,左后为随宜轩,再东为假山及其上的安宁阁,为园中制高点,并有紫藤小院连蹬道接东南侧园门。如此一来,从中心区域,无论往哪个方向望出去,视线都可穿透至临近的院落空间与景观,愈觉层次深远、空间无限。

院落与中心区域之间、院落之间,通过月洞门、漏窗、隔扇等在视线上联系,隔而不断,反而生出深远不尽的景观效果。尤其春影廊与其南侧折墙若即若离,而折墙上漏窗形式各异,使得春影廊与服务区之间互通消息,其间空间灵动、光影摇曳,真有春影之思(图11)。

楠园假山整体形态兼具雄健硕秀,错落参差,开合有致,拙而多变,浑然一体。中部主峰高耸,堆叠凹凸参差,洞壑幽深,阴影斑驳,明暗对比强烈。假山也发挥了增加视线和体验层次的效果。假山中构水陆洞壑、大小涧谷,有2条路径交汇。西部水洞接贴水折桥,东部旱洞接园路。山洞高者可通行,低者仅可流泉。最大的山洞正对对岸的楠亭,成为极佳对景。洞内幽谷森严,荫翳蔽日,洞隙层层,宽者可过人,狭者仅可窥视(图12)。

路秉杰先生认为假山森列如林,是对石林的写照[3]。确实假山有一大特点,即中间有一坑穴,进入假山穿过一小段山洞可至,仰可见天,四围山石为绝壁状,确实“森列如林”,尤其有两石峰相夹,呈一线天景象(图13)。假山路径中的空间收放变化剧烈,视线开合不一,极大丰富了体验效果,加深了空间体验层次。

“大小”与“分隔”可谓陈从周先生造园理论的要点之一。《说园》曾论到:“园林中的大小是相对的,不是绝对的,无大便无小,无小也无大。园林空间越分隔,感到越大,越有变化,以有限面积,造无限空间,因此大园包小园,即基此理。[7]”“园林与建筑之空间,隔则深,畅则浅,斯理甚明,故假山、廊、花墙、屏、幕、隔扇、书架、博古架等,皆起隔之作用”[7]。

楠园中心区域的建筑、景点皆绕水布置,主要游线沿水一周,左右高下,颇多变化。尤其重要的是,绕池一周终无法看到整个中心区域的全貌,体现了不尽的意蕴。原因有三:水池在主厅左右两侧向东延伸,由水湾形成凹角空间,一处藏春润亭,一处安随宜轩;主假山在水池中部向南突出水面;并有其余置石立峰、建筑构件发挥障景作用。结果是无论从绕池一周游线的何处,都不能看到全貌,都留有了不尽的深远之处。从几个主要观赏点,如主厅春花秋月馆前,视线为假山局部所隔,流泉水洞门一隅无法看见;藏春月洞门出来,春润亭隐于假山林木之后;即便如楠亭如此突出的位置,东向视线为长廊、假山等阻隔,西南一角也不可得见。如此绕池周游,内外隐约连通,层层推远,沿池有可见有不可见,景物须得寻觅。

值得注意的是,基地上原有高大树木,在院落与空间的分隔之下,南部的高大树木被包入服务区内,与中心区域为春影廊及围墙所隔。从主假山一侧或主厅前望去,恰为陈先生所说的“远树无根”“大树见梢不见根”[7]。而东北部则留有几棵在春润亭后,再后侧虽为园墙,树木却与园外连接成林,亦有扩大深远感的作用。另外,从随宜轩、音谷、藏春月洞门可连接起一条长视线,与其说音谷立石遮挡了随宜轩与藏春月洞门间的直接视线,不如说更诱发了这一长视线,并且向西可窥怡心居小院,向东可探随宜轩后院。这是全园最显著的一条长视线,与春花秋月馆主厅所引导的对景及其东西轴线略成一角度,一斜一正,既显主厅之势,又生两可变幻(图14)。

图10 主要对景关系(作者绘)图11 春影廊(王伟强摄)图12 假山内部(作者摄)图13 假山一线天(作者摄)

3.4 对比关系

陈从周先生论园讲究对比。在《如何欣赏园林》一文中说:“在中国园林中往往以建筑与山石作对比,大与小作对比,高与低作对比,疏与密作对比。[8]”楠园之对比,在于自然与人工的对比,在于虚与实的对比,也在于要素组合的反差。

大而言之,如水廊与假山形成对比。主假山与春影水廊皆东西展开,分列水池南北而相对。假山雄浑,从水面拔起,水廊空灵,架设于水面之上,二者形成对比之势,亦是人工构筑与自然山水的对比。

小而言之,如2个出入口之形成对比。楠园基地位于百花山南侧半坡,南北向有高差,西侧、东南侧2个园门入园,都需要登上一段台阶。这两端的台阶被处理为山径的形态,都使用自然形态的山石,蹬道盘郁,立石嶙峋,树木亏蔽掩映,极富山林意趣。但2个园门又截然不同,西侧蹬道在园门外,先盘郁而上,再入园林;东南侧则先入园门,院内俨然一派山林景象。一内一外,顿生变化。由2个出入口入园的序列亦各有意趣。西侧园门入园则为春苏轩,作待客停脚之用,简明直接;东南侧园门入园则为山林磴道,再入则为二层院落,未有功用上的暗示,只给人层层不尽之感。

即便楠园内有2座亭,也务必拉开差异,形成对比。一为楠亭,六角形平面,位置接近水池中心,突出水面而几乎三面临水,临空虚敞;一为春润亭,四方形平面,位置偏于园林东北角落,常为主假山所掩蔽,四面皆为山石围绕,东、西、北三面尤多竹丛,唯南面稍敞以供人行出入。一为水亭,一为山亭,一显一隐(图15、16)。

3.5 水廊

楠园内春影廊长廊蜿蜒,高下曲折,跨水而过,与拙政园西部水廊有异曲同工之妙。而陈从周先生向来对拙政园西部水廊推崇备至。早在《苏州园林》中就称:“廊复有曲折高低的变化,人行其上,宛若凌波,是苏州诸园中之游廊极则。[9]”

春影廊起于随宜轩,东西走向,至楠亭之前有2段微小的曲折,坡度先下后上,与水面的关系处于持续的变化之中,轻盈灵动。廊最贴近水面处恰与东面的藏春月洞门和水门视线连通。至楠亭处,廊发生连续的垂直转折,与两旁的岸石和植物共同将楠亭包裹在视线中心位置,使楠亭成为焦点,也是全园视野最为开阔之地。人行此处也是整个长廊体验的高潮,几经转折、略加遮挡而又豁然开朗。再向西行,廊再经两三次转折后,与春苏轩相接,从主厅前远观则消隐于假山林木之中。

此外,陈先生在《说园》中提及甪直的明代园林梅花墅,对园中长廊也有高度评价:“而使水归我所用,则以亭阁廊等左右之,其造成水旱二层之空间变化者,唯建筑能之。[7]”将之与拙政园西部水廊相媲美:“今日所存水廊,盛称拙政园西部者,而此梅花墅之水犹仿佛似之。[7]”并认为二者之间存在相关性,“知吴中园林渊源相承,固有所自也。[7]”陈继儒的《许秘书园记》描述梅花墅水廊为:“修廊曲折,宛然紫蜺素虹,渴而下饮。[10]”这几乎也可以作为对楠园长廊、拙政园西部水廊的贴切修辞。而由梅花墅水廊产生的“水旱二层之空间变化”,楠园的长廊做法几乎是对这句论述的具体化:驳岸、长廊、围墙错综交叠,产生了水旱空间的4次交替变化(图17、18)。

此外,楠园长廊名为“春影”,由陈先生自题匾额,与梅花墅“流影廊”之名如出一辙。借用陈先生的话:“园林渊源相承,固有所自也。”

4 结语

安宁楠园作为陈从周先生唯一的完整作品,充分体现了集中于《说园》等著作中的造园理论与思想。楠园的造园是因地制宜的产物,就山势、避俗景,妙用基地,巧落布局。在整体上依照江南园林的风格特征,同时结合并体现了地方的景观特色。

图14 随宜轩与藏春之间的长视线(作者摄)图15 楠亭(作者摄)图16 春润亭(作者摄)图17 拙政园西部水廊(作者摄)图18 随宜轩前看春影廊(作者摄)

在布局方面,楠园以水池为中心,以假山为主景,山水互映,同时主要建筑隔水对山,主要景点贴水依水,形成总体基调。在对景上有深入细致的考虑,主厅与景深相对,楠亭与假山相对,这一别致的安排强化了山高水长的意象。此外,制造了多种要素的对比关系,山与水,高与下,显与隐,相互映衬烘托。并通过院落空间划分、视线控制等手段,营造了不尽深远的园林空间效果。

楠园是小园,结构精炼,绝不重复,绝无冗余,正如陈先生《说园》中所言:“园之佳者如诗之绝句,词之小令,皆以小胜多,有不尽之意,寥寥几句,弦外之音犹绕梁间。[7]”

注释:

① 本节依据对多位相关人士的访谈整理而成,包括陈先生主持楠园项目时城建局副局长李康祖、安宁县委书记冯立学、县长段文、副县长杨宗元、《昆明日报》记者邓煦、同济大学教授朱锡金。

② 本节内容的依据除上述访谈对象外,还包括陈先生的弟子路秉杰教授、刘天华教授等人。

③ 楠园的开工与竣工时间在邓煦的《楠园春秋》一文中有明确记述,安宁县城建局1992年的《楠园工程决算书》所记载的时间与此一致,可作印证。