章守玉先生早期“园艺”理念与实践研究

赵纪军

张 昪

章守玉先生①(1897—1985)是我国最早以园艺背景留学日本的造园学家之一,也是中国风景园林学科初创奠基的关键人物[1]。对其整个学术及从业生涯的教育、科研、职业实践等情况及其贡献,已有不少研讨[2-3],本文主要关注其早期、即新中国成立之前的理论探索及职业实践,并结合时代背景进行深入分析。其中,他参与的总理陵园建设,历时最长、过程完整,在早期实践中占有重要地位,可从中分析其早期园艺理念在实践中的具体体现,并揭示基于园艺的近代造园特征,同时深化对于中国风景园林学科早期发展脉络与状态的认识和理解。

1 章守玉先生的“园艺”理念:园艺+造园

章守玉先生对于“园艺”之内涵及范畴的阐述最早见于他在1933年编著的《花卉园艺学》[4],其中指出近代的园艺事业已不仅仅局限于园地栽培,而包括花卉园艺(Floriculture)、果树园艺(Pomology)、蔬菜园艺(Olericulture)和风致园艺(Landscape Gardening)4个类别,“花卉园艺研究花卉之品种及栽培利用等方法,果树园艺蔬菜园艺亦然;风致园艺则研究园庭公园之设计布置等方法”[4]。显然,这一“园艺”理念与今日对于园艺范畴的理解有所不同,其中的“风致园艺”实为近代之“造园”或今日之“园林”“风景园林”的重要内涵。这种将“造园”纳入“园艺”的理念,应与章守玉先生在日本留学期间,耳濡目染日本所受到的各种西方影响有关。

在西方,“园艺”与“造园”(或“园林”)历来有着密切的联系:植物的繁育栽培、整形修剪等园艺技术间接推动了庭园的设计[5],多数西方学者则认为“园林起源于园艺,或园艺是园林的重要起源之一,或园艺与园林是同一事物的分化”[6]。受其影响,20世纪初,在日本学界对造园进行近代探索而发生的“景园”与“庭园”论争中,部分园艺学家即认为庭园应与果树、蔬菜、花卉三者并立,是属于园艺体系的一部分,后被认可归入“造园学”[7]。此外,日本千叶高等园艺学校在20世纪初即配有学校农场及庭园[8],使1919—1922年间修业于此的章守玉先生深谙了“园艺”与“造园”之间的关联。

然而,在上述四分法中,章守玉先生使用“风致园艺”这一词组,而不是“庭园”“景园”或“造园”,应是其园艺的学术背景使然,或也在不同程度上受到范肖岩先生和叶广度先生的影响。在《花卉园艺学》出版之前,1930年范氏著有《造园法》,介绍庭园是“由人工设施审美而有自然风致之园圃,……有时复设一部分之果园蔬圃,以经济为目的者副之”[9];1932年叶氏撰写《中国庭园记》,请章守玉先生相助校核,其中介绍庭园,“英名风景园艺‘landscape garden’。……是以美观和实用为目的,依某种的方式,用艺术的技巧、设施于一定的风致的地域”,但是因其范围甚广,又可与“landscape art”“landscape design”或“landscape architecture”等相对应[10]。在此,不难看出章守玉先生学术思想与范、叶两人的关联:首先,范、叶2人对于庭园的解说均使用了“风致”一词;其次,章对于“风致园艺”的英文翻译与叶对于“庭园”或“风景园艺”的英文翻译相近;最后,范氏之“造园法”与“果园蔬圃”的联系、叶氏使用“landscape architecture”等词汇对“风景园艺”做延伸阐释,客观上强化了章守玉先生将“造园”囊括在“园艺”范畴之内的认识。但他使用“风致园艺”一词表示、指代“造园”内涵,可视为近代时期学界对西方“landscape architecture”之认识过程的一个侧面。

章守玉先生这种“园艺+造园”的理念与认识也反映在他1949年8月赴复旦大学农学院园艺系后的教学活动中,他负责讲授观赏组下开设的造园学课程[11],而观赏组设置的学科重点和目的即:“以观赏植物与造园学为主体,配合图画-测量学-植物分类-温室园艺等课程,使学生由认识植物进而布置观赏植物,美化环境改造自然。[12]”其中,观赏植物与造园学并重,延续了章守玉先生整合园艺与造园的理念;而增设图画及测量等基础技法的教授,则引导风景营造走向可精确表述的科学道路,反映了章守玉先生接纳近代科学理念,尝试从经验与思辨融会的传统中剖离出来,并认同学科教育转为注重功用和理性的趋向。

2 农作生产:因时、因地制宜的在地实践

在章守玉先生发展其园艺理念的同时,参与了总理陵园这一重大项目的建设。1925年4月始任陵园技师,1930年又任陵园园艺股技师,其间亲历了陵园园艺事业从无到有的各个阶段与内容,包括农作生产、园艺培育、植物布景、纪念植物园营造等,并发挥了重要作用。

农作生产以蔬菜园艺、果树园艺为基础,经营盈利是其首要目的,也是其时现实条件制约使然。一方面陵园经费投入有限,通过生产盈利可以自行筹措部分资金推动园艺事业开展,如建设果园②目的第一条即:“利用土地,以裕生产”[13];另一方面当时物资匮乏,农作生产是极为重要的民生基础,如蔬菜的栽培,虽然前期在园艺工作中属于附属性质,并未受到足够重视,但后期由于“本京蔬菜供给之缺”“西洋蔬菜本京特感缺乏”[13],逐渐增加了蔬菜的栽植品种和栽植面积;其他诸如畜牧、鱼塘等的经营,也均强调利用养殖服务民生,如园艺股养殖的乳牛,还给市民供给新鲜牛乳。

农作生产过程还涉及农作品种和技术的试验研究与推广。园艺股在实践中重视南京本土作物,大力推动南京特有品种的栽植和选育,如西瓜和百合作为南京的特有名产,被列为主要栽培品种[13],其他果蔬仅作为次要栽培。其中,西瓜自明清之时便盛产于孝陵卫一带,称为“卫瓜”,园艺股对其进行品种征集和新种育成,并向农户大力推广。据记载,20世纪40年代,紫金山山麓成片种瓜,因其口感甘甜鲜美,又产于陵园地界,而被称为“陵园西瓜”(图1),深受南京人喜爱[14],足证园艺股此项工作卓有成效。

3 园艺培育:植物园内涵之雏形

除农作生产外,章守玉先生积极推动花卉、果树等园艺植物的收集和培育。花卉的栽培目的包括陵墓祭堂鲜花陈设与陵园各部布置、民众游览观赏与学术研究、海内外纪念花木培护[13]。在花卉的栽培方针上,首先,广开良种来源,强调“征集国内外优良品种”,尤其是牡丹、芍药、菊花、兰花等国内特产花木;其次,资源国内共享,“将本园所有优良花木尽量繁殖,分让国内,以供国人之同好”;再者,拓展国际交流,扩大苗木来源和植物种类,“介绍中国特产之花木于海外,以图国际科学之交换”;最后,兼顾经济效益[13]。可以看出,花卉培育更注重其装饰、观赏作用,同时强调品种征集、共享、交流,反映出作为需加以整理研究的资源对象和作为产生经济效益的生产对象之间的差异,从而显现出某些植物园运营的特征。

图1 “陵园西瓜”[13]图2 温室正面全景[13]

从园艺花圃10年营建的成果来看,已基本实现了培育、展示等综合功能。花木培育品种繁多,园艺股下建有2座颇具规模的温室(图2),内植温室花卉、观叶植物。陆地花圃中培育有各种花草,其中菊花600余种、月季500余种、牡丹200余种,“名花珍卉蔚为大观”[15]。植物展示组织完善,温室中培溉的原产南部的奉安纪念花木用于长期陈列展示,春秋季节则选取陆地花圃的优良花卉品种定期对外展览。这种具有复合功能的园艺花圃的初步实践,成为后期发轫于此的植物园建设的前导和铺垫。

结合果园营建的情况,1930年秋冬季,在经费不足、天时不利的艰苦情况下,园艺股仍整理出20余亩(约1.33hm2)的标本果园,其中包括以品种征集、试验为重的试验栽培[13],可见其对收集标本果木的重视。总理陵园纪念植物园创办后,标本果园由植物园与园艺股共同管理。至1934年,因经费问题,园艺股设想的科学试验不能积极进行,“将来拟由植物园方面辟地规划”[16]。因此,从筹划、创建、经营,到运作后期明确的功能转移,章守玉先生参与的果园营建都表现出标本收集与科学试验的植物园内涵。

4 植物布景:“风致园艺”的初步实践

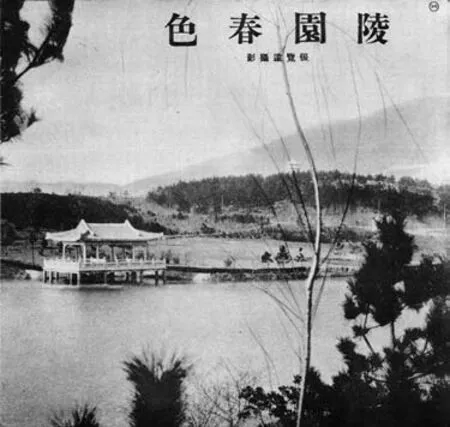

在农作生产和园艺培育中,章守玉先生已兼顾二者与风景营造、观赏游憩的结合。例如前湖在初期由园艺股作为鱼类养殖塘使用,四周植垂柳,“以助风景”[13];中山门外的荷花塘浅水处植莲、深水养鱼,塘岸四周栽植桃柳,“俾资点缀”[13];办理果园则“在点缀陵园风景,以供民众之欣赏”[13],也反映了园艺股期望利用果木营造一定的风景品质。但不难看出,在物质贫乏的时代背景下,农作的生产属性使相关的风景营造缺乏观照风景综合品质和整体效果的思想基础,而是基于现状进行“点缀”、散点式的环境美化。相形之下,园艺培育的风景品质更为突出、风景实践更具造景意涵:园艺温室前布置了30余亩(约2hm2)的花卉及草地,花坛内栽植牡丹和月季千株,“草地如茵,足供游客流连忘返”[15];春秋季节花卉展览时,“中外人士来园欣赏者踵相接也”[15]。

在此基础上,章守玉先生协同园艺股逐步开展陵园植物“布景”③工作。对于花卉,拟定“进行程序”④具体强调要依据自然形势、结合历史古迹、通过艺术布置,营造可以舒展精神的宜人环境,并发展了四时有景的理念,如国民革命军阵亡将士墓的整体植物布景,大门内种植海棠,志公殿前栽种牡丹,万工池内种荷,纪念馆左右种有桂花,纪念塔前栽植蜡梅,“成四时之景焉”[15]。

植物布景也与当地民俗相结合。南京人赏梅探梅习俗由来已久,早在六朝时梅花种植和观赏活动就已成当地风俗[17]。在陵园的植物布景中多处植有梅花,如墓室祭台外散植梅树,四方城附近栽梅竹,紫霞洞亦有梅大量栽植。值得一提的是,在紫金山南坡的二道沟处,园艺股栽植梅花1 952株,兼植扁柏1 240株(图3)[13]。而后,在附近修筑仰止亭时整地植梅,梅花渐成规模[16]。因梅花盛开时云蒸霞蔚,翠柏相衬美不胜收,此处景致又被称为“梅岭”[17]。其他的风景树,在布景过程中亦有间色栽种的方式,如陵墓区域除松柏外,还配置国槐(本槐)、龙爪槐(盘槐)、白皮松和银杏等,以增景致[13]。

总之,植物布景以观赏植物为核心,注重风景观感,结合风土人文,形成较为成熟的设计布置方法,体现了“风致园艺”的基本理念,它始终没有脱离园艺基础,并在实践中由环境美化发展为具有丰富、明确内容的系统而具体的风景营造。

5 纪念植物园:立足本土的中西融汇

基于上述园艺实践的成果积累,总理陵园纪念植物园⑥于1929年初筹建,这是章守玉先生早期参与的最为系统的园区营造项目。

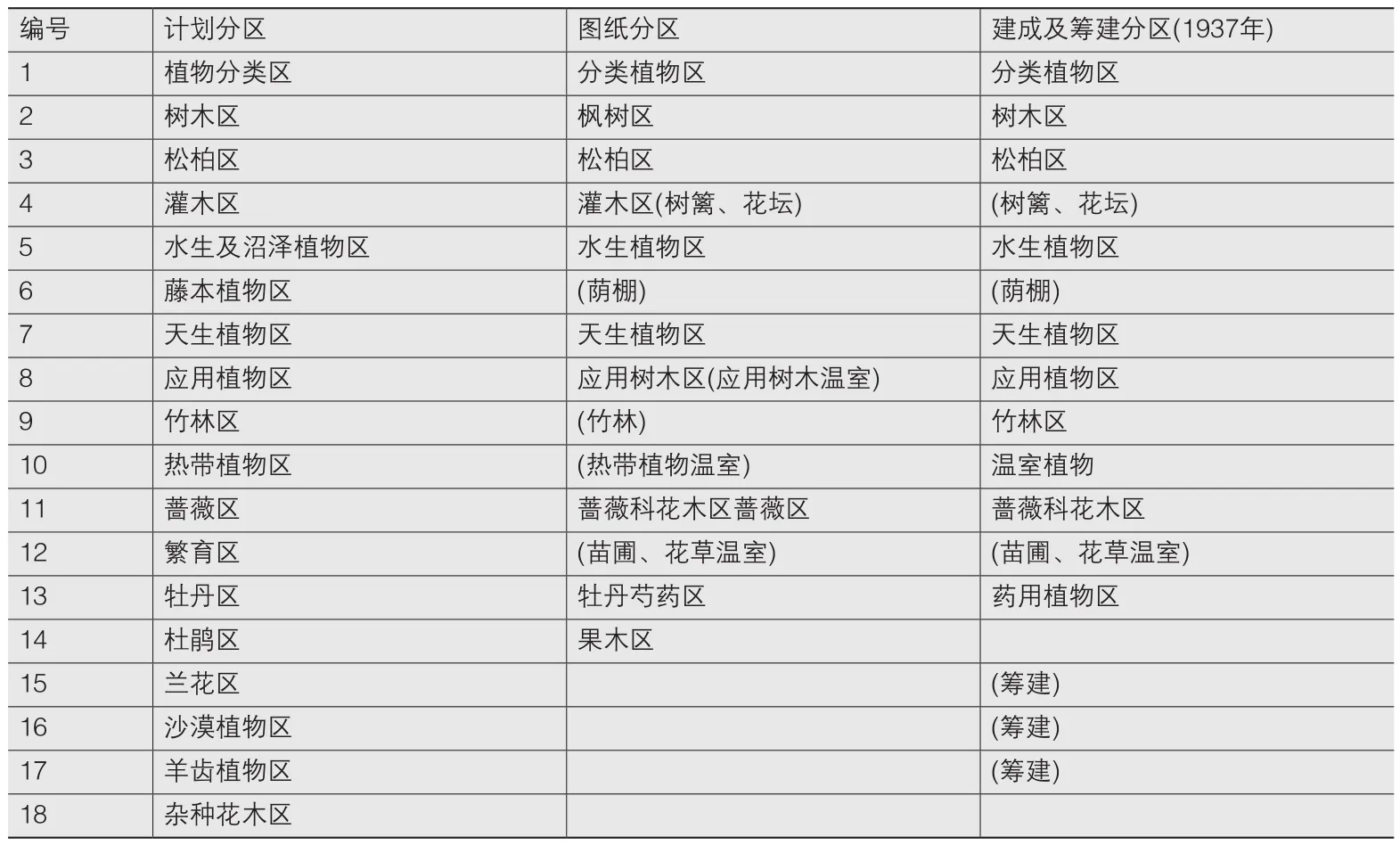

植物园选址明孝陵及吴王坟一带。筹建过程中,首先由钱崇澍、秦昌仁根据陵园实测地图及地形高下提出大致分区,随后章守玉先生将钱、秦2人初步拟定的植物分区与选地的实际情况结合,补充各区的布景及道路、建筑、池塘等各项的详细规划,绘制成具有操作性指导意义的植物园规划设计图纸⑦(图4)。

筹建时期计划植物分区共有18个[13],而经章守玉先生详细规划所确定的分区为14个(表1)。考察、比较前后分区数量及内容的差异,其调整主要有以下4种情况。其一,依据现有植物准备情况调整,蔷薇科花木材料最多,因此除蔷薇科花木区外,增设蔷薇区;将标本果园增设为果木区;扩大牡丹区为牡丹芍药区;删减材料准备不足的杜鹃区;将树木区精简为枫树区等。其二,依据堪地范围的现状条件调整,前湖湖岸少浅滩,故作为水生植物区先行建设,删除拟与之并建的沼泽植物区等。其三,依据现有基础建设调整,将部分植物分区直接与园区构筑结合,如藤本植物区之于荫棚,热带植物区之于热带植物温室,灌木区之于树篱、花坛,以及繁育区之于苗圃、花草温室等。其四,依据近期建设的可行性调整,如因温室面积不足,且受南京气候条件限制,删减了沙漠植物区、羊齿植物区、兰花区等需要特别环境培育的植物分区。

截至1937年,蔷薇科花木区布置面积已达200余亩(约13.33hm2);分类植物区已有植物130科、480种;原删减分区如沙漠植物区、羊齿类植物区、杜鹃区等仅处于植物征集的筹备阶段[15]。可见,自1930—1937年,植物园分区建设基本是按照章守玉先生的调整方案进行的。这一调整分区方案贴合实情、宜于操作,具有阶段性预见,体现了章守玉先生在设计中联系实际、循序渐进的务实风格。

图3 二道沟景色⑤[18]

在总体自然地貌之中,以上各个分区大多通过轴线组织在一起,将“人工”嵌入“自然”。植物园的中心区域即沿一条南北向中轴线展开,轴线两侧由南向北依次对称排布了方形绿篱花坛、枫树区,以及由规则花坛围合的热带植物温室。环绕温室的长圆形环路与中轴线的交点作为空间节点,置有圆形水池。这条中轴线与明孝陵及中山陵的南北中轴平行,使植物园与同处紫金山南坡的明孝陵、中山陵形成遥相呼应的空间关系。该区域外围通过曲线形态的道路,向以植被为本底的自然空间延伸。

植物园中心以东为办公区、蔷薇科花木区和灌木区。办公建筑和标本室位于该区块中心,通过东西南北4个方向的道路与2条主干道和东侧界路连接,呈现出规则对称的空间格局。办公建筑与标本室外围通过植物布景形成若干层次,第一层为规则式修剪的绿篱,第二层为蔷薇科花木区,第三层为灌木区,灌木区的南北两侧分别有朝向主干道路的开阔草地,强调了该区块沿南北轴向的空间序列。在各个层次之中贯穿了数条弧形、偏于自然形态的次级园路,但又以南北轴线为基准大致呈对称分布,形成了由建筑为中心的规则对称空间向外围以植被为本底的自然空间的过渡。总体上,该区块的空间格局基于轴线和圈层形态,呈现出明显的人工秩序;自然形态与人工秩序呼应,形成相得益彰的整体风景空间。

植物园其他区块的空间组织与此相仿,其核心空间规则对称,但轴线方向不一,而根据地形、园界等条件设置,与中心轴线也有一定的呼应、对位关系,外围则通过园路等造景要素逐渐过渡到自然形态,如植物园中心以东的办公区、蔷薇科花木区和灌木区,以南的花草温室、分类植物区和苗圃,西南向的前湖水生植物区,西侧的应用树木区,北边的天生植物区和果木区等。

植物园的空间组织形式并非偶然或独创,而与章守玉先生赴日的留学经历紧密相关。日本进入明治时代之后,在引进西洋文明的同时,欧美的造园法和造园材料也大量引入[19]。章守玉先生赴日就读时期,正处于日本以西洋公园为理想参照进行近代园林探索的繁盛时期,经由日本本土化的西方造园理念和造园样式成为造园课程中的重要内容。而自然式与规则式相结合的布局手法,更早可追溯至19世纪德国造园的“新动向”:“以风景式庭园为基调,并插入几何学式庭园的部分”[20],这种造型特征,经早期日本造园家的本土实践,在1903年开园的日比谷公园中已有所体现[20](图5)。

因此,在纪念植物园的自然风景中引入规则式布局的设计方法,是章守玉先生在日本留学期间学习观摩的结果。但与日本近代造园初期直接“模仿”西方形式不同[20],植物园内的调和折中更多是有实际性、功能性的具体考虑,而非单纯以形式示“先进”的装饰和展示。同时,植物园自然式风景中的庭园层次与紫金山整体风景格局呼应的轴线形式,表现出与中国本土传统风景营造特征的呼应。植物园形式上的中西融合汇通,说明对于章守玉先生而言,形式主要是结合其功能而加以取用的造园工具。

6 结语

章守玉先生的早期“园艺”理念及实践反映了近代基于园艺之风景营造的一些典型特征,是传统风景营造近代化的一个缩影。其“园艺”理念将“造园”内涵囊括在内,同时强化了观赏植物之于造园的基础作用。也许,这正反映了中国近代受日本及西方影响,在“园艺”理念方面所表现出的某种包容性。

图4 总理陵园纪念植物园设计图[13]图5 日比谷公园平面图[20]

相应地,章守玉先生的实践也表现出园艺与造园的结合,在进行植物栽培、育种的同时,其空间分布、风景品质和大众游赏是其中必要的考量。其“园艺”理念并不一定源于自己的实践经验,却在其早期实践中得到了良好的体现。同时,其实践也有着明显的中西融汇的特点,表现了近代先辈在执业探索道路上吸收外来、立足本土的共性。一方面,园区规划设计的明确功能定位、分区,以及图纸表达中的图例、标注,源于章守玉先生所接受的系统西式学术与职业训练,这些营造形式、营造方法所投射的西方印记,铺垫了后续风景园林发展的科学基调;另一方面,农作生产、园艺培育、植物布景、科学研究和大众游憩融会贯通,其出于时代需求而进行的实践探索,始终没有脱离本土特征,时时处处表现出对于本土自然、社会、文化等具体条件的关注,说明现代风景园林的长足、持续发展亦需要体现“在地性”,并深耕传统。

表1 总理陵园纪念植物园植物分区简况对照

注释:

① 章守玉,字君瑜,1897年出生于江苏省苏州市。毕业于江苏省第二农业学校,后东渡日本求学,1919年投考日本千叶高等园艺学校,学习造园、花卉园艺、果树和蔬菜。1922年自日本归国。

② 果园分为“生产果园”和“标本果园”, 标本果园中亦有经济栽培部分。参见:参考文献[13],396页。

③ 根据“总理陵管会关于园林概况之记述(一九三一年十月)乙 园艺 布景”,具体多指栽植花木、铺设草皮这类活动。参见:参考文献[15],213页。

④ 原文中亦作“行进计划”,与前文的“栽培目的”和“栽培方针”并列,是由园艺股拟定的各园艺事项的章程计划。

⑤ 此图原标题“陵园之流徽榭(右方望见总理陵墓)”,流徽榭所在之流徽湖即为二道沟蓄水所成。

⑥ 参照陈嵘先生《造林学特论》和由南京出版社出版的《总理陵园管理委员会报告》中收录的由章守玉先生绘制的设计图图名,本文将植物园名称统一为总理陵园纪念植物园。

⑦ 原文:“草图拟就后,由陵园章君瑜先生依据庭院设计原理绘成计划图,各区设景布置均利用天然地形及道路建筑、池塘、树木、竹林等,图中均标志明白,即可以作之实地布置之图案。” 参见:参考文献[13],463页。