基于典型特征分析的侗族传统建筑特色延续

杨博文

近年来,国家加大了对传统村落的保护力度。学术界对此也非常重视,无论是在村落整体空间格局的保护,还是在传统民居的更新改造方面,都展开了一系列理论探讨,并将之付诸实践。其中固然不乏真知灼见,但也有一些瑕疵,难以满足不同类型的传统村落保护的需要。例如,在大多数传统村落保护规划中,都对村民翻建或新建住宅提出了一系列的限制,有的甚至硬性规定不准在传统村落现有范围内新建住宅,其理由主要是担心这些新建住宅破坏传统村落的风貌格局。

传统村落就如同人的生命历程一样,总是在不断发展、不断更新的。在保护的口号之下,人为地做出某些限定,是不符合村落的发展规律的。事实上,即便有种种规定或限制,也总是有村民会进行各种“违规”的建造活动,当然也就会出现对传统村落风貌格局产生破坏的现象。

村民们对于改善生活环境的追求,是无可指责的,也不应当用行政手段加以限制或约束。我们可以而且应该做的工作,就是为村民们提供一些既能满足风貌保护的要求又能切实改善生活环境的指导性意见,将他们翻建或新建住宅的需求与村落的整体风貌保护完美地结合起来。然而,正是在这一环节,我们的研究还远远不能满足实际的需求。

针对这一情况,本文拟以侗族传统建筑为例,对传统建筑的特色延续进行探讨。

1 侗族传统建筑的特色与局限

1.1 侗族传统建筑概述

1.1.1 结构形式

侗族民居建筑属于传统的干栏建筑。“所谓干栏建筑,实际是对‘人处其上,畜产居下’的居住建筑类型的通称。干栏建筑不仅有着悠久的历史,分布也很广泛,迄今仍有强大的生命力”[1]。侗族干栏的常见构造方式是将3或5根柱子用枋加以串联,构成一个排架,再用枋将若干个排架相连,构成一个相互咬合的整体框架(图1)。这种整体框架所构成的屋架结构,由于在水平和垂直方向上都有穿枋及立柱相互联系,因而具有“墙倒屋不塌”的特性。另一方面,良好的整体性也为这种屋架适应崎岖不平的复杂地形提供了有利条件,无论地形如何变换,都可以利用长短不一的立柱加以调整,从而减少挖方填方的工程量,省钱省力。即便是以现在的眼光来看,这种结构形式也具有很多优越性。

侗族干栏建筑的特点之一,就是底层完全或大部分架空,用于饲养牲畜或堆放农具和其他杂物。这种处理方式的优点是可以避免潮气对起居生活的影响,同时也有明确的功能空间划分。然而,在物质生活不断发展的今天,侗族干栏建筑也会发生一些相应的变化。由于饲养牲畜的数量减少,加上防潮措施的推广运用,有的侗族干栏建筑的底层空间已经用木板加以围合,形成一个封闭的日常生活空间,建筑的外观也与汉族的楼房相差无几(图2)。

1.1.2 平面布局

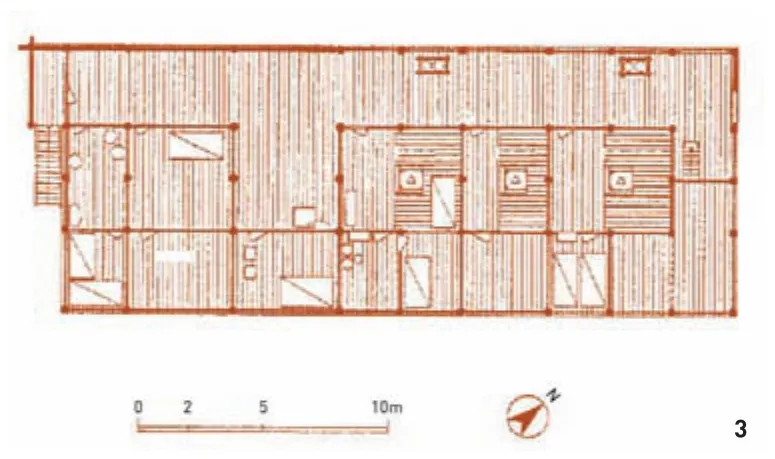

在侗族传统民居中,通常会设置一个宽大的透空走廊,将起居空间与多个寝卧空间串联起来。这种宽廊的特点是面积较大,有时甚至会占一个楼层建筑面积的1/3。它看起来是浪费了一些使用面积,但实际上具有日常起居、休息待客、家务劳作等多种功能,堪称半开敞的多功能起居室(图3)。

1.2 局限与矛盾

1.2.1 局限

但是,侗族建筑也有一些先天不足。除了容易失火之外,由于构造上的原因,侗族木楼的隔声效果很差,不夸张地说,同处于一幢木楼上的人,连呼吸声都清晰可闻。实例如贵州某生态博物馆完全按传统侗族民居格局新建的研究人员生活空间,尽管在卫生设施等方面已经达到先进标准,但声音的干扰令居住者不胜其烦(图4)。由此可见,这一问题对于居住生活的不利影响是不容忽视的。

图1 侗族干栏建筑典型剖面图(作者绘)图2 侗族干栏建筑外观(张志国摄)图3 侗族民居的典型平面[2]

1.2.2 矛盾

随着侗族群众经济水平的逐步提高,他们已经不再愿意居住在传统的木楼中,而是开始模仿汉族地区常见的砖混建筑样式来建造自己的新居(图5)。不少侗族传统村寨的原有风貌已经产生了很大的变化。这种状况引发了不少专家的焦虑,他们希望侗族群众仍然能够居住在木楼里。

不难看出,专家的愿望与群众的想法之间,存在着巨大差距。我们不应该也不可能强制要求侗族群众依然在条件较差的木楼中继续生活而无法享受现代化设施带来的便利。专业人士应该做的工作,恰好就应该是在传统与现代之间,找到一种两全其美的解决方式。

2 传统特色的延续

如前所述,传统村落就如同人的生命历程一样,总是在不断发展、不断更新的。传统民居建筑也是如此,它总是要跟随时代的发展而不断进化,适应各种不同的功能要求。无论古代的建筑多么精美,都不可能把它们原封不动地直接照搬到现代的建筑设计之中。当然,这种发展和进化,总体而言都是渐变而非突变的,其根本原因就是因为有厚重的历史积淀的支撑。历史,通常会以直观或抽象的方式,转换成丰富多彩的设计资源,在村落和民居的发展变化之中不断延续。

那么,在传统建筑的更新改造设计中,这种传统特色的延续究竟可以通过哪些途径呈现出来呢?我们可以借助一些建筑师的作品来寻求参考答案。

2.1 具象延续

求同而不是求异,是中国传统建筑尤其是传统村落建筑营造中的一种普遍倾向,这也是传统村落风貌和谐统一的主要原因之一。在传统村落中,家家户户建造自己的住宅时,都会把目标定位在与村里当时最好的建筑相一致,也就是简单的直接模仿,以证实自己的实力不输他人;直到有某些特定因素的冲击或某个大胆的住户做出了某些创新之际,才会出现新的一轮“攀比”热潮。但是,这样的循环,周期一般都较长,因而基本上可以在较长的时间段里保持相对的稳定,从而形成各地特色。

这种求同的思想,使得发生渐变的最佳途径,就是以具象的方式来延续传统特色。

2.1.1 整体延续

在传统建筑的更新改造设计中,保留原有建筑的整体形象,只须加以适当的改造,就可以在代价最小的前提下延续历史文脉。这种方式直观简便,是一种常见的方法。

朱良文教授在云南元阳县阿者科村哈尼族蘑菇房的改造项目中,就坚持了一个基本原则,这就是“外立面风貌保护——除一、二层增开几个小窗,底层改了一个门的位置之外,外立面完全保持原貌,也不进行任何粉刷,以防‘焕然一新’”[3]。

建筑师何葳在河南省信阳市新县溪河村粮油博物馆及村民活动中心项目设计中,利用废弃的粮管所的粮仓作为主体建筑,“对两个粮仓面向内院的立面,则完全保留了建筑原有的样子,几乎没有作改动,它们和重新修缮后的内院(晒谷场)一起,完整地传递了这组建筑的历史信息”[4]。

2.1.2 片段延续

由于受到结构、材料以及功能等诸多因素的限制,传统建筑在新的功能要求之下有时难以整体保留。在这种场合,可以采用保留原有建筑的一些片段的设计手法,使传统元素在新的建筑中得以延续。由于这种方式的自由度较大,建筑师可以充分发挥想象力,因而广泛应用在历史环境中的新建筑创作之中。

采用片段延续方式的典型案例之一,就是利用残存的明清古砖窑遗址改建而成的昆山锦溪祝甸村古砖窑博物馆(图6)。设计者“利用既有建筑作为基座,需对基座进行一定的加固。屋顶部分拆除,在其内部植入新的结构体系。该结构体系为轻钢结构,具有很高的安全性和稳定性。并且在结构体系的钢梁上铺回原来的瓦,同时加入与原来泥瓦形状大小完全一致的透明瓦,间隔布置,从而实现当初瓦面破落、光影斑驳的效果”[5]。

2.1.3 秩序延续

当原有的建筑无法完全满足新的功能要求时,扩建或改造就成为必然选择。在这种场合,需要采取一些手段,保证扩建或改建的部分能够保持原有建筑空间秩序的延续性。

桐庐先锋云夕图书馆的“建筑设计保持了房屋和院落的建筑结构和空间秩序, 将衰败的现状修整还原到健康的状态,新与旧的关系强化了‘时间性’,土坯墙、瓦屋顶、老屋架这些时间和记忆的载体成为空间的主导,连同功能再生的公共性,共同营造文脉延续的当代乡土美学”[6]。

2.1.4 材料延续

地方型建筑材料,既是构成建筑形象的主要元素,也蕴含着诸如气候、物产、工艺等丰富的历史信息。因此,在传统建筑的更新改造中,恰当地利用地方材料,也是延续历史的重要途径之一。

昆山西浜昆曲学社“建筑的外墙采用了挂白浆的草泥饰面,临近可以感受到质朴的乡土气息;所有的门面用天然的竹皮贴合而成,透着一种书简的味道;长长的老木门闩引发了一场当地施工师傅的争论,纷纷回忆自己儿时老家的门闩……还有精心打磨的苏州御窑的金砖、保存在围墙压顶里的小青瓦、结合铝合金框架的竹木格栅、室内消解了灯带的木望板和竹檩条……这些也许会被人注意到、又也许早已深谙于心而不被人注意到的小细节,承载的是人们无尽的乡愁和思念”[7]。

2.2 抽象延续

图4 贵州某侗族生态博物馆客房(作者摄)图5 侗族村寨中新建的民居(作者摄)

相对而言,简便易行的具象延续模式,由于具体条件的限制并非放之四海而皆准。相反,具有更强适应性的,可能还是利用抽象的方式来延续历史。当然,这种抽象,是建立在对具象历史要素深入理解的基础之上的,否则就是无源之水,特色延续自然无从谈起。

2.2.1 意境延续

传统建筑单体规模一般都不大,在使用功能要求有较大的体量和规模时,简单地采用具象延续的方式就会受到一定的限制。在这种情况下,就“应该领会其精神实质和揣摩其匠心意境,吸取营养,为我所用,不能拘泥形式,生搬硬套”[8]。

建筑师李兴钢在绩溪博物馆的设计中,采用的“水墙”(图7),“起到的是将山景分层隔离,制造出景物和境界的深远之意。这一道道‘水墙’,与池中的真水一起,映衬着‘屋山’和片石‘假山’,它们也是绩溪博物馆‘胜景’营造中的重要构成”[9]。

2.2.2 符号延续

对当地传统建筑的显著特征进行符号提炼并加以恰当组合,是抽象延续的一种常用手法。

在进行内蒙古呼和浩特市托克托县郝家窑村村史博物馆的创作之前,建筑师温捷强“注意到一个独特的现象,当地村民为适应种植葡萄的需要,特意将原本四面围合的院落的南面院墙打掉,代之以通透的木栅栏,使得院落呈现出一种残缺的感觉”[10]。他意识到这种“残院”正是当地传统建筑的一个标志性“符号”,因此将其加以提炼并使之贯穿在整个项目的设计之中,获得了很好的效果(图8)。

2.2.3 记忆延续

利用新的材料和结构手段对一些老的建筑类型进行重构,能够起到唤起历史记忆的作用。

由崔愷院士领衔主持的江苏省昆山市西浜村昆曲学社项目(图9),除了房屋体量和高度与过去基本一致之外,还“采用了全新的建造体系和维护结构,实现了传统特征与现代生活的结合。项目一落成,便引起了村民关于‘像与不像’的讨论,多数村民的结论是:‘这和我们以前的房子不一样,但是很多地方能令我们想起小时候的事儿’”[11]。

3 再现流逝岁月

通过前述对传统建筑改造更新中延续历史的若干模式的讨论,可以对侗族传统建筑的更新改造设计有所启发。

3.1 原则与范例

3.1.1 原则

传统建筑改造更新设计需要秉承的最重要的原则,就是要尽可能保持传统建筑最典型的形态特征,例如侗族干栏建筑的宽廊、底层架空等。这些特征一旦消失,所谓的传统建筑改造更新就是一句空话,与普通的居住建筑设计并无二致。

正如清华大学单德启先生在改造苗族干栏建筑时所总结的那样:“由于材料结构的根本改变,原有干栏式木楼的主要形态,如大坡顶,如穿斗架,如挑廊吊柱,如建筑色彩,如一层‘鸡腿’开敞空间等,都随之而消失,人们是会感到面目全非的。但是经过建筑师的努力,旧日形态中的某些特征、某些符号,还是可以延续、保存或变异的”[12]。

3.1.2 范例

我们注意到,在这种原则指导之下,已经有不少建筑师开展了不同形式的探索,可以作为参考借鉴的范例。

例如朱良文教授在云南省勐海县勐海翔曼真村建造了一座傣族竹楼改造实验楼,“该实验楼在平面上保留了传统竹楼平面布局的基本特征,保留架空底层、前廊、晒台等特色部分;保留以客厅为中心的布置方式,但增加窗户,改善采光与通风;卧室分间;厨房独立;在楼下架空层增设浴厕卫生间;局部利用作储藏室。在造型及色调上:坚持传统竹楼底层架空及歇山式屋顶两个最具特色的造型特征,但色调满足老百姓求新的心理要求,采用红瓦、白墙”[13]。

图6 昆山锦溪祝甸村古砖窑博物馆(郭海鞍摄)图7 绩溪博物馆水墙(李兴钢摄)图8 呼和浩特郝家窑村村史博物馆(温捷强摄)图9 昆山锦溪昆曲学社(郭海鞍摄)

3.2 方案探讨

3.2.1 设计理念

通过上述分析,我们可以初步确定基本的设计理念,这就是要认真提炼传统建筑中最为典型的特征,对其在今天的技术条件下保持和传承的可行性及其存在的问题进行认真分析,从而找出适宜的解决方案。

就侗族村寨而言,其传统风貌的主要元素给人留下的最深印象,就是成片的干栏木楼(图10)。因此,干栏木楼的几个主要特征,例如干栏结构、底层架空、坡屋顶等,可能正是传统风貌延续的关键所在,需要加以特别的重视和保存;另一方面,这些典型特征,由于材料、结构技术或经济等方面因素的限制,也存在着一些缺陷,在一定程度上难以适应日益发展的时代要求,需要进行认真分析,提出有针对性的解决措施。

3.2.2 解决方案

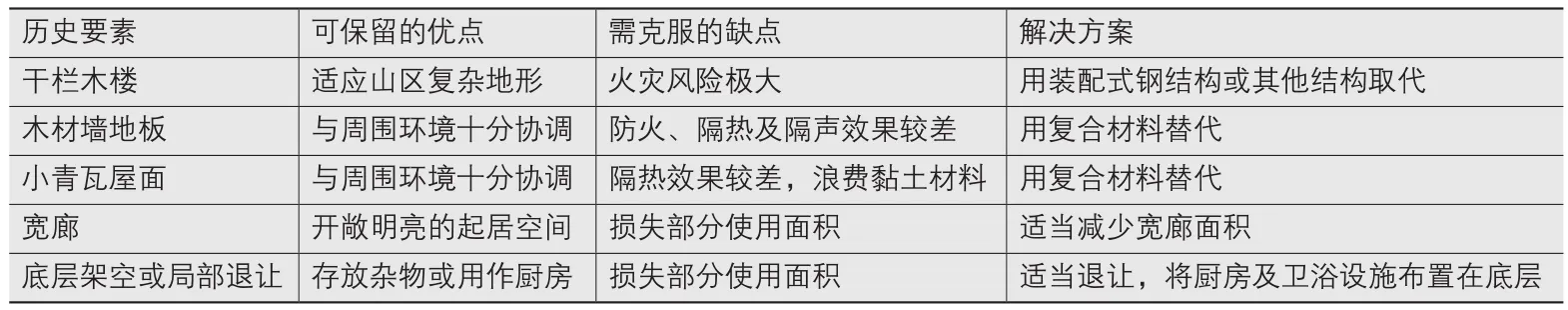

对于侗族木楼来说,典型特征主要有:干栏结构、木材墙地板、小青瓦屋面、宽廊、底层架空等。这些特征能否用今天的技术条件加以保持呢?我们可以对其优缺点以及应对措施试做如下分析。

1)结构。

干栏木楼是侗族传统建筑最典型的特征之一,其结构体系的优点是抗震性能良好,易于适应复杂的地形;缺点是需要使用较多的木材,也不利于防火。如果采用装配式钢结构进行替代,既可以延续干栏建筑的结构属性,又可以解决木材资源短缺及消防问题。

2)木材墙地板。

侗族传统建筑普遍采用木材来制作墙板和地板,其优点是便于加工,也有很好的质感,木材的本色也使得建筑与周围环境协调统一;其缺点同样是资源短缺及不利于防火,此外其隔声性能较差的问题也比较突出。如果利用复合材料板材取代木材,在其表面色泽纹理上尽量与木材保持一致,不仅可以让新建的建筑保持原有风貌,而且显著增强防火及隔声能力。

3)小青瓦屋面。

小青瓦的优点是取材及加工方便,色彩和谐;缺点是浪费资源和污染环境,同时也不利于节能。如果采用在色彩及质感上都与小青瓦接近的复合材料屋面板材,不仅可以保持村寨整体景观的协调统一,而且可以提高建筑的保温隔热效能。

4)宽廊。

宽廊也是侗族传统建筑的典型特征之一,其优点是可以提供宽敞明亮的半户外空间,便于日常交往或休闲生活;缺点是会损失部分居住面积。其解决方案是可以适当减少宽廊的面积,例如只保留居中的1个或3个开间的宽廊等。

5)底层架空或局部退让。

底层架空或局部退让同样是侗族传统建筑的典型特征之一,它的优点是可以减少潮气的影响,适应崎岖不平的地形,减少土方量;其缺点是会浪费一些使用面积。如果在地形允许的前提下,对地面进行必要的防潮处理,将厨房及卫浴设施布置在底层并适当退让,则可以在保持底层架空特征的同时满足现代生活的要求。

基于上述分析,可以提出相应的解决方案(表1)。

这一解决方案的基本思路是,利用装配式钢结构或其他轻型结构体系来取代传统的干栏木结构,同时利用经过表面色泽及质感处理的复合材料板材来取代原有的木质墙地板及小青瓦,并且在尽可能保持宽廊及底层架空特征的前提下适当提高空间的利用率,这样就可以有效地克服干栏木楼的缺点,适应现代生活需求,同时也可以保证新建建筑在外观及色彩上与传统风貌的和谐统一(图11)。

图10 侗族村寨鸟瞰(作者摄)图11 侗族建筑历史要素及解决方案示意图(作者绘)

表1 侗族干栏建筑更新改造解决方案对照

4 结语

传统与更新,是一对矛盾体。将传统看作包袱,正是对历史的尊重与理解严重缺乏的反映;反之,将传统看作资源,则会为我们增加丰富的设计灵感。

我们希望,通过对历史要素的深入发掘和理解,以新的技术手段将其保存在传统建筑的更新设计之中,用事实证明,“虽然传统民居的功能在现代建筑的传承中已不能再延续下去,但是其形式是可以被沿袭的”[14]。