清代浙江海盐张氏涉园平面复原研究

赵晓峰

孟怡然

园林的平面为园林的基本布局、造园手法、建筑组合等方面的研究提供了大量基础信息,并且是后期分析的重要凭据。张氏涉园始建于16世纪,毁于太平天国运动,现旧迹无存。王熙在《涉园图记》中写道:“况斯园实东南之胜,为给谏、皜亭①所朝斯夕斯者乎?”张英也作《涉园图记》一文,文中称涉园兼山、石、水景色且具有“务宏敞者少幽邃,人力胜者罕苍古,具丘壑者艰眺望……吾仅见之涉园图耳”。可见涉园在江浙一带近代园林史当中的重要性[1]。由于涉园旧址现已无迹可寻,已有的相关文献中也缺少图片资料,笔者以涉园的平面格局为研究对象,通过游记、县志等文献资料,推敲复原出平面图,为进一步研究涉园的造景手法、空间设计等提供可依据的基础内容。

1 历史沿革

海盐张氏,是江浙一带出名的藏书家。始祖张九成是南宋绍兴年间进士,张氏藏书始于其十一世祖张奇龄。张奇龄,明万历进士,曾主持杭州虎林书院,人称“大白先生”[2]。后人九世祖张惟赤创建“涉园”并正式开始藏书,绵延数代。张惟赤(1615—1676),授户部山东司主事,为官以直言敢谏著称,著有《入告编》三集、《退诗轩诗集》,与此同时,“涉园”成为名噪一时的以藏书、刻书、读书著称的一邑之胜,名播江浙。其子张皓亦喜藏书,在涉园中建“研古楼”以藏典籍。张皓有子张芳湄、张芳潢皆富藏书。张芳湄之子张载华,字佩兼,藏书万卷,遇有善本,手自抄录,所藏图书有“古盐张氏松下图书”“张氏研古楼藏书”诸印[3]。后涉园于咸丰年间毁于兵火,张氏积百余年的涉园藏书部分归档上海商务印书馆涵芬楼,后者也在抗战中被毁。及至张元济,怀恋祖德,仍以“涉园”为藏书室名,并竭力搜求、保存海盐县先哲遗著355部,计1 115册[4]。

张奇龄在海盐南门外乌衣村的居所名为“大白居”,后张惟赤将“大白居”扩建,并更名为“涉园”。“涉园”取自陶渊明《归去来兮辞》内的诗句“园日涉以成趣,门虽设而常关”,可见园主对陶渊明的赞扬。在后人张元济所写的《〈涉园题咏续编〉跋》中记:“余家‘涉园’,为大白公读书之处;创于明万历之季,逮螺浮公始观厥成;林泉台榭,为一邑之胜。历康、雍、乾、嘉四朝,修葺不废。四方名士至余邑者必往游,游则必有题咏。嘉庆丙寅②,鸥舫公集而判之。又数十年,而洪杨难作,园始毁。”其中“洪杨难作”指的是咸丰年间(1851—1864年)太平天国占领苏州的战役。

现今,海盐当地建起了张元济图书馆,旁边就是当时的涉园遗址,并且现在已经修葺一新,成为新的涉园,当年的平面布局已经难以寻到踪迹了。

2 史料记载

对于张氏涉园的研究,主要分为2类,一类是张氏家族对古籍的保护梳理以及对我国出版业的贡献,以其后代张元济(1867—1959)最为著名。张元济是我国近代文化教育出版领域举足轻重的人物,他将商务印书馆从一个印书作坊发展成为中国近代最具影响力的出版企业,例如赵玲的《张元济藏书思想研究》和韩文宁的《张元济对中国近代图书馆事业的贡献》。另一类是对涉园张氏家族开放的学术创作空间和多元的学术切磋氛围的研究,例如郦亚男的《涉园张氏家族文学研究》、沙先一和秦敏的《江南家族与学术共同体——以涉园张氏家族为例》以及秦敏的《许昂霄与涉园张氏的文学教育及学术研讨》。以上2类研究内容部分提到涉园的景色盛况,还同时描绘了张氏家族的好客吸引了众多文人雅士往来交流、题咏歌颂的场景,但都未涉及园林的平面布局及图像分析。

涉园因藏书众多,吸引了众多文人志士前来游访题咏,留存下来的文献主要有张鹤徵的《涉园题咏》、张元济的《涉园题咏续编》、吴骞的《涉园修契辑》等。对于涉园平面及景象描述较为详尽的主要有5篇收录在《园综》中,分别为叶燮的《涉园记》、王熙的《涉园图记》、张英的《涉园图记》、谈文灴的《游张氏涉园废址记》以及张元济本人所作的《〈涉园题咏续编〉跋》。未收录在《园综》中的还有黄金台的《游张氏涉园》、近现代的海盐县志《古海盐文化实录·古建篇》和杨光涛的《从大白居到涉园》。

涉园为私家园林,又因其毁于太平天国运动,故除当年文人游访后文字记载的游记外,少有其他文献留存下来,图片资料更为欠缺。清代画家颜处士(名颜嗣荣,字见山,号令瞻)康熙六十一年(1722年)所作《古盐胜迹十二景》画册中有一幅《涉园古迹》(图1)和画家查昉所作《涉园图》(图2),虽然仅描绘了园中一小部分景色,但仍是研究张氏涉园的珍贵图像资料。后人张冬心绘制了一幅《张氏涉园图》(图3),为正南方视角的鸟瞰图,也成为研究涉园平面的重要图像资料。

图1 颜处士《涉园古迹》(朱海平翻拍自清代海盐人颜令瞻画集)图2 查昉《涉园图》(引自http://diglweb.zjlib.cn:8081/picture/zjcss/syt.jpg)图3 张冬心《张氏涉园图》(引自《中国著名藏书家与藏书楼》)

3 方位确定与尺度考据

要通过文字对古代园林平面进行复原重构,有2个基础方面的问题需要解决,一是方位确定,二是尺度考据。

通过文字推敲空间方位常用2种视角:地图视角和路径视角。在芭芭拉·特沃斯基《空间、时间和生命的叙述》一文中指出:“语言学对空间描述的研究认为,人使用3种基本的‘视角’(凝视视角、路径视角,以及俯瞰视角或地图视角)来组织空间中的元素和关系,来突出场景或经验中的不同因素。[5]”地图视角是指叙述者采用鸟瞰的方式面对场景,用“东南西北”指示方位,在景观之间建立完整的空间关联,以确定整体平面的位置关系。路径视角是指观者在移动过程中以自身为中心坐标,用“前后左右”等词汇指示方位,因其游览过程中面向的方位不固定,所以“左”“右”这样的方位词需结合作者当时所处环境推敲其所面向的方位。凝视视角并不常用,此文中不作详细描述。例如叶燮的《涉园记》行文叙述中多采用地图视角进行描述,较容易确定其景点方位。文中也有少部分描述将地图视角和路径视角结合使用,如文中提到园东南部有一桥名为“丛桂小山桥”,沿桥北侧小路向东北走“右皆高冈迤逦,竹千余芊,左则桂、梅、桐,共百数”。不难判断,因观者面向东北行进,所以其“右”指路东南侧有千余棵竹,其“左”指路西北侧有数百棵桂树、梅树及梧桐树。

清代园记中最常用到的表示尺度的词是“尺、丈、步、里”等。涉园平面复原过程中涉及尺度描述的词汇也颇多,同一词汇与现代我们所理解的实际尺度数据有很大的不同。以“尺”为例,自西汉至今“尺”所代表的具体长度在各朝均有不同,《涉园记》作于康熙年间,该时期康熙皇帝钦定的《数理精蕴》③中以一百粒纵向排列的黍子所得之长定为营造尺度,但因其黍子长度现今无从考证,所以本文采用故宫博物院现藏有的乾隆时期对《数理精蕴》中度量衡作详细考订所用的营造尺,得出清代一尺合今0.32m,《说文解字》中记载:“丈,十尺也”,一丈为十尺,约3.2m。《清会典》④中记载:“以营造尺起度,五尺为步,三百六十步为里。”所以一步约1.6m,一里约576m。文中相关尺寸统一换算成以米为单位,推敲复原涉园的平面比例。

4 平面复原

清代叶燮所作《涉园记》对涉园有较为详细的描述,笔者以此为主要参考,结合王熙作《涉园图记》、张英作《涉园图记》、谈文灴作《游张氏涉园废址记》、张元济本人所作《〈涉园题咏续编〉跋》以及黄金台所作《游张氏涉园》和张冬心所画的《张氏涉园图》进行园林复原。按照入园之后正常的游览流线将涉园平面分5个部分进行复原叙述。史料中粗略提及的景点或难以推论其具体方位的景点,均在复原平面中予以标识。

4.1 涉园东部

叶燮作《涉园记》中描述“涉园在海盐城南三里乌夜村”,张英作《涉园图记》中记“又且地邻渤海,望接沧溟”。据资料显示,乌夜村是古时地名,位于现海盐县城武原镇南门外,城南村的方位。在县城秦山大道沿线,向东走距海边约1 728m。旧址现今为张元济图书馆及新建的涉园,但新建的涉园平面与旧时的涉园已不尽相同[6]。古涉园入口向东,位于园子东侧中部。

图4 希白池平面复原图

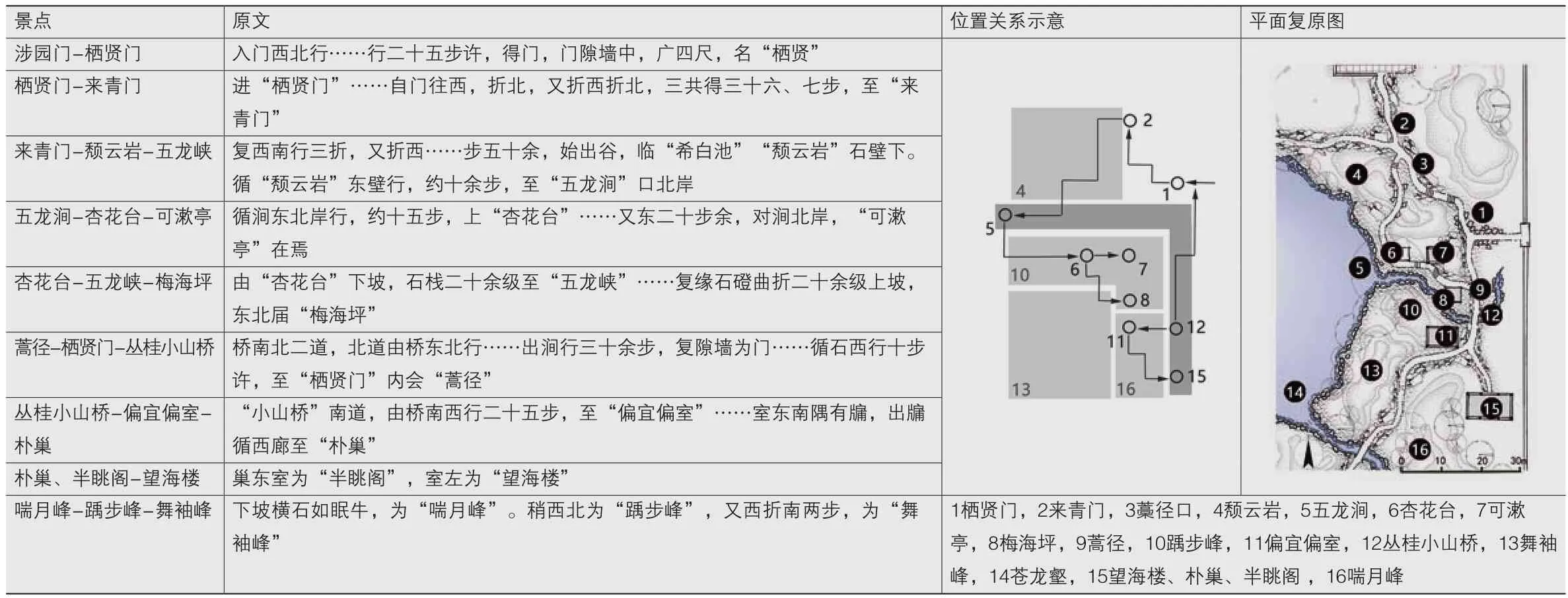

表1 园东部平面复原

《涉园记》中对进入涉园后的景象有较为详细的描述,进门后是一条西北向的石径,宽度约为1m,两边都是绿竹遍布的石崖,绿竹高约2~3m,中间夹杂着落叶乔木和野花。沿着路向西北方向走约40m就到了“栖贤门”,门宽约1.3m,穿过栖贤门沿路走,向西北折两折约58m到了“来青门”,从“栖贤门”到“来青门”的这段路两边草木茂密、树冠遮天,名为“桐阴蒿径”。过了“来青门”绕着山谷走,约80m就出了山谷,到了“希白池”沿岸,后面背靠“颓云岩”的石壁,从园子门口到“希白池”这一段路位于整个园子的东部。文中对于从园入口到“希白池”这段路的方向描述用了“折西折北”“自门往西”的方位词,在距离上用了“二十五步许”“阔三尺”等较为具体的单位,参考上文的方位确定和尺度推敲可以较为准确地复原涉园东部入口处的平面关系(表1),此类方法同等适用于后文涉园的平面复原中,不再重复描述。清画家颜处士绘制《古盐胜迹十二景》中的《涉园古迹》(图1)中可见,沿路走过两门,第一门两侧连接围墙,路两旁树林茂密,过第二个门往前,路不明其方向但可见一坡屋顶建筑,笔者推断其描绘的是涉园入口处的景色,两门依次为涉园入口和“栖贤门”,建筑为“可漱亭”。

涉园的东偏南部以“五龙峡”为中心,周围有5座峰围绕,分别为“颓云岩”“鸾翥峰”“踽步峰”“舞袖峰”和“喘月峰”。入园后,到上文提到的“栖贤门”处,《涉园记》中记:“进‘栖贤门’,有两路,大路自门往西……”另一条路的方向并未提及,但是后文提到沿着“丛桂小山桥”向北的路走,经过竹林、溪流、山石的间隙之后走约16m就到了“栖贤门”,以此判断此为南向的另一条路,名为“蒿径”。向东即可抵达涉园入口。

此部分的“卧龙岩”最终未能确认其位置,文中描述“卧龙岩”方位的相关内容为“‘踽步峰’正当‘可漱亭’南,檐际亭壁,为‘卧龙岩’”,其中“檐际亭壁”的内容较为含糊,所以具体“卧龙岩”位于周围哪座峰上最终未能准确标出。

图5 园西部平面复原图

4.2 希白池

“希白池”位于涉园正中心,文人游览涉园的相关游记中也必提到“希白池”。张英的《涉园图记》中记:“希白池渟泓涵蓄,其源来自山岩间,琮琤曲折,为滩为渚为桥为磵,穿林度壑,随处可赏,则水泉胜也。”张元济日后回忆祖辈建造的涉园作《〈涉园题咏续编〉跋》中曾这样描述:“而老屋数楹,犹峙立于‘希白池’畔,而池亦未尽游也。”无论是在涉园兴盛时的游记,还是涉园废弃时后人为其惋惜所记录下的文字中,都提到了“希白池”的胜景。

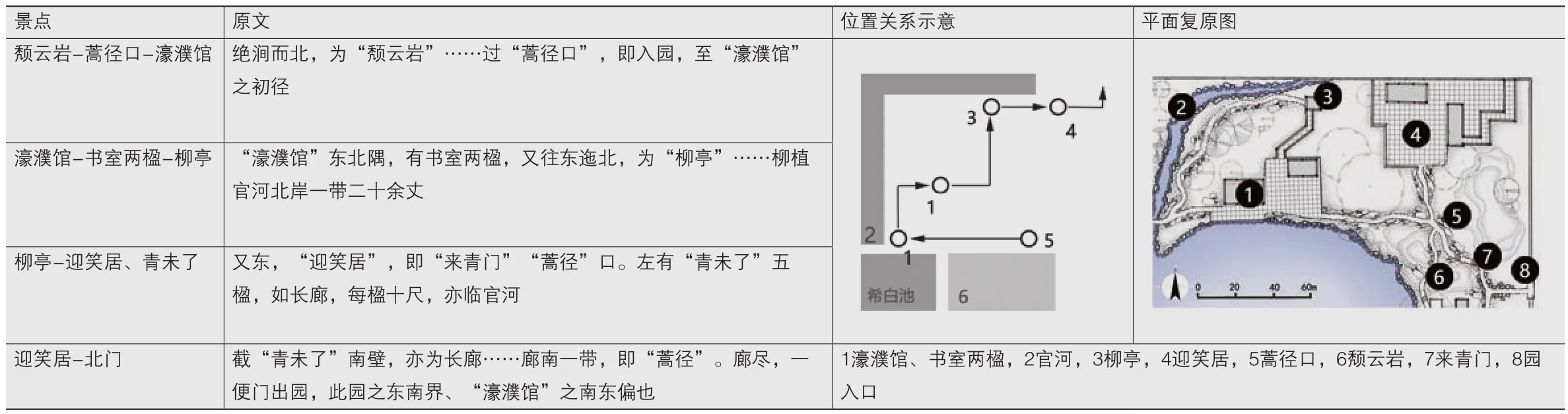

表2 “濠濮馆”平面复原

“希白池”在涉园平面布局中占有很重要的地位,叶燮《涉园记》中将“希白池”池面分为8份,北1块对应房屋,其余7份分别对应山峰、丘壑、岩石、山坡、草坪、桥梁和溪流。由原文“池居园中央,东西四百余步,南北不及三百步,周约千步”推出池东西向长约640m,南北向宽约480m。水从南涧、西涧、五龙涧等流入希白池,并从“石梁涧”和“官河”流出园外。几条支流的位置在文中都有对应的描述,后文详细介绍。从连接园入口“桐阴蒿径”到“希白池”岸边,背靠“颓云岩”,向北走经过“藁径口”,就到了连接着“濠濮馆”的小路上,“濠濮馆”是园中的主建筑,位于“希白池”正北向。池正南向是“翠照”三峰。“翠照”下分别流着“洄洑濑”“南涧”和“苍龙壑”几条溪流,最终汇入“希白池”。张冬心绘制的《张氏涉园图》中由于角度问题,“希白池”的几条支流位置并不详细,笔者认为叶燮文中方位关系较为详尽,也能与后文几条支流围绕的山体相对应,所以依据《涉园记》中的描述确定了“希白池”周围景点及其几条支流的相应位置(图4)。

表3 “翠照”三峰南平面复原

4.3 濠濮馆

“濠濮馆”位于“希白池”的南北中轴线上,是涉园中的主体建筑,上有龚合肥⑤先生所题“居然濠濮”的匾额。《涉园记》中记:“盖园以此为正衙,无一不在几案也。”正如“希白池”是整个园子的中心,园中的山、水、植物等各景色都围绕在“希白池”周围,“濠濮馆”位于“希白池”北岸,在濠濮馆前亦可环视整个园子的布局。张元济所作《〈涉园题咏续编〉跋》中记“问‘濠濮’之馆,龚合肥书额虽不得见,而老屋数楹,犹峙立于‘希白池’畔”,此处与前文描述相符。《涉园记》中记“‘濠濮馆’三楹,广三十四尺,方二十六尺”,参考张冬心绘制的《张氏涉园图》,将“濠濮馆”描绘为面阔三间,可判断濠濮馆坐北朝南共三间,馆长约10.9m,宽约8.3m,馆前有一坡直接连接希白池岸(表2)。

《涉园记》中记:“‘濠濮馆’东北隅,又往东迤北,为‘柳亭’,东西二十尺,南北十一尺。”指明“柳亭”位于“濠濮馆”东北向,《张氏涉园图》中此亭的位置是濠濮馆正北向,此处文字描述与图像资料不符。由于“濠濮馆”北侧相关文字或图片资料记载少,所以笔者未能准确判断“柳亭”与“濠濮馆”的相对位置,此处因叶燮所作《涉园记》写作年代较早且详细,所以复原图按《涉园记》绘制。“迎笑居”临近园子北侧有一个小门可以出园,此为涉园的第二个出入口。

图6 张氏涉园平面复原图

4.4 “翠照”三峰南

“翠照”三峰南部是整个园子景点最多且集中的地区,几乎可以说是移步一景。“翠照”三峰南向下坡连接“南涧”的支流向东走,依次经过“坐云口”“天放阁”,过了桥头支流又分为东北向2条小溪流,绕过“揽潮峰”分别向东、西流,东边连接着“南涧”东边的源头。叶燮《涉园记》中介绍的顺序是从“坐云口”向东沿着溪流走到最东边的“得松亭”,后又绕回到“坐云口”。本文对这一段文字进行了整理,据文中的描述确定位于“揽潮峰”山腰及周围景点的位置,其中包括“永思亭”“落落坪”“天放阁”“卧雪坡”“绿净阁”“听松阁”“花神阁”和“退思轩”(表3)。

叶燮文中描述“翠照”三峰其“中峰”高度约为11m,后文中又提到“揽潮峰”为“群峰之首峰也”,但按其文中记载“揽潮峰”高度换算后仅约7m。《张氏涉园图》中绘制的最高点也为“翠照”三峰,所以笔者认为《涉园记》中对于“揽潮峰”为群峰之首的描述是不准确的,最高者应为“翠照”三峰。“揽潮峰”位于“翠照”三峰南侧,其北侧势陡不可攀登,从“落落坪”绕到“揽潮峰”的南面,迂回西折走48m左右可达揽潮峰的峰顶,其高度应为园南侧较高的峰,叶燮作《涉园记》和张元济作《〈涉园题咏续编〉跋》中都有站在“揽潮峰”顶向南可看到园外南侧的海的相关描述。

谈文灴作《游张氏涉园废址记》中记:“复数百武,有峰屹然立,旁有池甚修,半已湮塞,桥其上,通往来,已圮不可步。”笔者推测其“池”即为“莲叶池”,因为“希白池”上并没有桥,而“莲叶池”上有“乘槎桥”,后文谈文灴又写道“循池折而西,再折而北”行一段被草淹没的小路,“约不百步,至乎峰之麓”,登此峰拾级而上,即可见榆、桂、梧桐等树,向西可望见海盐市内建筑街景,东侧可见海,笔者认为此方位及景色都可对应上文中“翠照”三峰及其南侧众景点,也与叶燮文中的景点关系相符。

4.5 园西部

与“莲叶池”和“翠照”三峰通过“南涧”对岸相望的是“南涧坡”,此区域为涉园西部。因其他文献资料中于此处描写较少,故园西北部分笔者主要按照叶燮《涉园记》中的描述并参考张冬心《张氏涉园图》绘制平面图(图5)。查昉所作《涉园图》(图2)中有涉园的局部山水景,画面左侧有山石似“希白池”的岸边,岸边有一带窗建筑,画面右侧中部可见一桥,右上角有2处建筑,下部可见一长廊。笔者推断其描绘的是涉园西北角的景色,画家面向北侧绘图,图中所绘桥为官河上连接“虚亭”和“濠濮馆”的桥,左侧建筑为“放庵”,右侧建筑为“翠深处”,因复原过程中参考的古文献都未详细描写“放庵”和“翠深处”的具体建筑形式,所以平面图中仅示意出其位置,并依其相对位置判断查昉作《涉园图》所绘为涉园西北角景色。

5 结语

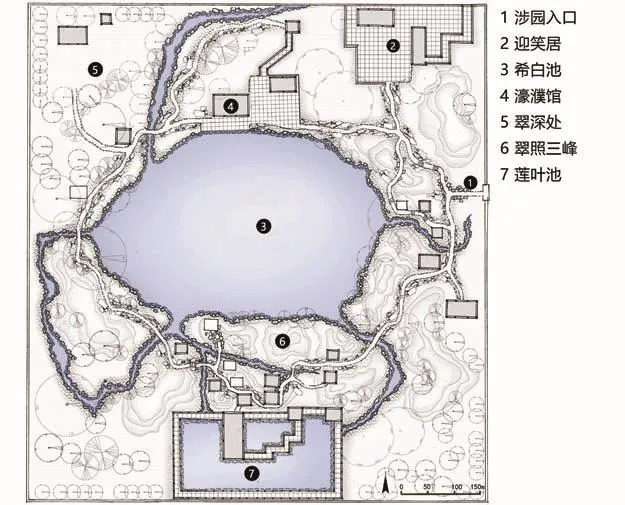

通过上述的复原研究,张氏涉园平面复原图(图6)以及涉园南北向和东西向的剖面图基本呈现,据此可总结出张氏涉园有如下一些特点。

1)选址幽闭,避世取静。涉园选址城郊,平面呈现较为封闭内敛的传统私家园林特征,仅在东侧设主入口,北侧设一小门供宾客出入。笔者认为此番设置或与其使用功能有关,涉园主要还是服务于藏书家张氏家族用于居住并贮藏图书,爱书之人皆喜静,所以张氏家族选择远离闹市的郊外造园并减少出入口避免宾客出入受打扰。

2)湖石聚山,花木点缀。涉园设计者主要通过堆山理水配合植物来营造实景景观,园四周多树木山体与园外阻隔,在隔绝外界打扰的同时,又能借山体高度及树冠形态将园外之景融入园内[7],如此涉园为张氏家族提供不被喧嚣闹世打搅的生活环境。这种以植物与山石为天然屏障的做法在园中并不少见,入口处怪石引导游览路线,翠照三峰在视线上分隔“希白池”天然水系景观和南侧“莲叶池”人造水系景观。

3)闲亭雅坐,趣味十足。涉园中有很多亭台楼阁,如园东部的“可漱亭”“杏花台”,北部的“虚亭”“柳亭”和园南部的“永思亭”“对鸥亭”“听松亭”等,分布在涉园不同的方向且多位于高处,在其中可饮酒作乐,还可远眺园中美景,相互间形成十分巧妙的景观互动关系。

4)曲水通幽,串联美景。涉园由水系串联起主人的生活区、待客区、观景区等,并将其分别布置在涉园北侧、东南角和南侧,构成整个园林的骨架,不同区域用桥、廊、台阶等连接,流线安排合理且增添了游览乐趣[8]。

本文根据已有文献及图像资料,复原完成了张氏涉园的平面布局图,为以后研究涉园乃至浙江私家园林的基础资料有一定的补充,但是在整理推敲过程中,仍有几处疑点未能确定:1)“卧龙岩”的准确位置;2)“洄洑濑”的准确位置及其形态;3)张惟赤初建涉园,其子张皓继承父业也藏书甚丰。张皓藏书地有涉园、守白斋、研古楼等处,但因涉园平面复原中参考文献都未提及守白斋和研古楼,所以未能确定此2处张氏家族藏书地是否位于涉园内。这些问题有待收集新的史料进行补足。

注:文中图片除注明外,均由作者绘制。

注释:

① 张惟赤,字螺浮(或云字桐州,号螺浮),前文中称张都谏。次子皓,字小白,号皜亭,康熙十一年(1672年)举人,官至刑部主事。

② 嘉庆丙寅,此为嘉庆十一年(1806年)。

③ 《数理精蕴》,康熙末年所编纂的《律历渊源》的第三部分,是一部融中西数学于一体、内容丰富的“初等数学百科全书”。

④ 《清会典》,记述清朝典章制度的官修史书。

⑤ 龚合肥:龚鼎孳(1615—1673),明末清初江南合肥人,字孝生,号芝麓。明崇祯七年(1634年)进士,授兵科给事中。入清,历刑、兵、礼部尚书。诗文与钱谦益、吴伟业称江左三大家。