珠江口盆地两类坡折带比较

张尚锋,曹元婷,张昌民,施和生,王雅宁,尹艳树,朱锐

(1.长江大学 a.地球科学学院;b.油气资源与勘探技术教育部重点实验室,湖北 荆州 434023;

2.中国石油 新疆油田分公司 勘探开发研究院,新疆 克拉玛依 834000;3.中海石油(中国)有限公司,北京100010)

坡折带作为层序地层学理论的基本概念,在层序地层分析过程中起着重要的作用,诸如层序类型划分、层序内体系域的厘定以及层序格架内沉积体系类型及分布分析等层序地层研究,都离不开坡折带,坡折带对盆地中沉积体系分布具有明显的控制作用,因此,坡折带研究引起了层序地层研究者的广泛关注。目前坡折带的研究主要集中在成因分析、坡折带与层序内体系域的关系及其对沉积体系的控制等方面。按成因将坡折带分为构造坡折带、地貌坡折带、沉积坡折带及侵蚀坡折带等类型,不同类型坡折带与盆地类型关系密切[1-4]。陆架边缘三角洲、低位深切谷和低位扇、强制性海退体系域一般围绕坡折带分布,坡折带控制沉积作用过程及层序地层构型[5-9];坡折带之下是重力流发育的最有利场所[10],不同类型的断裂坡折控制沉积分布样式,如弧形断裂坡折控制环带状扇体分布[11],阶梯状断裂坡折带控制多级扇体的发育[12]。前人的研究主要针对单一坡折带,对于海相盆地多坡折带层序及沉积体系分析较少,仅个别文献对于具有多坡折带的海相盆地进行了研究,认为发育于陆架区域的小型坡折带主要控制三角洲及扇三角洲等浅水沉积体的展布,而陆架边缘坡折带则控制陆架边缘三角洲及海底扇等较深水沉积的发育[13]。南海北部珠江口盆地为新生代海相含油气盆地,属于典型的具有多坡折带盆地,油气资源量丰富,已发现油气田48个,探明原油地质储量超过11.0×108m3,天然气地质储量超过2 000.0×108m3,为中国近海重要的油气区之一[14-15]。已发现油气资源的94%分布在珠江组以上的中浅层,且以构造圈闭油气藏为主,但发现的构造圈闭规模越来越小。前期以构造圈闭勘探为重点,在陆架区域发现了惠州32-3大型岩性油藏,以及白云凹陷深水区的LW3-1油田,证明珠江口盆地(东部)地层岩性油气藏勘探潜力巨大[16]。目前无论是惠州浅水陆架区,还是白云深水区,所取得的岩性油气藏勘探成果,从侧面印证了坡折带对岩性油气藏控制的重要性。然而,勘探研究人员很少意识到坡折带及其差异对于珠江口盆地岩性油气藏的意义,更未形成针对坡折带进行岩性油气藏勘探的思路,因而制约了盆地岩性油气藏的勘探进展。本文通过分析地貌坡折带和沉积坡折带形成的地质背景、演化及分布特点,进而探讨盆地受不同类型坡折带控制的沉积充填层序和沉积体系分布,以及储集砂体的发育分布特点,旨在对珠江口盆地油气勘探开发有所裨益。

1 地质背景

珠江口盆地位于华南大陆南缘,欧亚、印度洋及太平洋三大板块交汇的南海北部,属于新生代以来重要的边缘海盆地[17],其为南海北部被动陆缘盆地,发育珠Ⅰ坳陷、珠Ⅱ坳陷和珠Ⅲ坳陷三个大型坳陷。其中珠Ⅰ坳陷内的惠州凹陷属于陆架内次级构造单元,而珠Ⅱ坳陷的白云凹陷则具斜坡次盆地的性质,古近纪以来两个凹陷区基底构造活动性,如基底的构造活动形式及构造沉降速率,以及沉积物负荷等差异明显,并且古地形地貌特征及沉积物供应速率亦不相同。古近纪晚期,海洋从南向北入侵,白云凹陷区发育三角洲-陆棚沉积;渐新世—中新世所发生的白云构造运动,造成白云凹陷基底构造活动活跃,差异构造沉降明显,在陆架边缘形成清晰的地貌坡折带,跨越古陆架边缘与斜坡的过渡带—陆坡—深海区;新近纪凹陷位于古珠江河口外的陆坡深水区,属于南海北部最具代表性的深水陆坡沉积区[18-19]。在新近纪,惠州凹陷基底相对稳定,构造活动较弱,未见明显的构造沉降,由于古珠江三角洲沉积物源供应充足,加之东沙隆起的阻滞,水道的卸载作用增强,沉积物快速堆积,形成陆架内沉积坡折(图1)。两种不同类型的坡折带的形成及演化,控制了南海北部珠江口盆地复杂的层序构成及分布模式。

图1 珠江口盆地油气分布与坡折带分布(据文献[15]修改)

2 古地理地形特征

珠江口盆地作为南海北部被动陆缘盆地,在其发育演化过程中形成了两个坡折带,即惠州沉积坡折带和白云地貌坡折带。白云地貌坡折带起源于古近纪晚期,南海构造运动引起南海扩张,造成大陆边缘地壳的非均衡差异沉降,在白云凹陷南部形成陆架边缘地貌坡折带,并持续至古近纪末期;渐新世与中新世之交的白云构造运动为珠江口盆地重要的沉积构造转换期,引起了南海扩张轴的跳跃及旋转[20],并造成白云凹陷基底地壳的快速沉降,白云凹陷演化为陆坡次盆地,使23.8 Ma之后陆架边缘地貌坡折带迁移至白云凹陷北坡。两次大的构造运动虽然对珠Ⅰ坳陷的惠州凹陷影响较小,凹陷基底稳定,但影响东沙隆起的隆升,在这种稳定的向盆地中心缓倾的古地貌背景下,沿沉积供应通道,由古珠江持续不断供应的陆源碎屑物质,受不断隆升的东沙隆起阻滞,发生非均衡卸载堆积,在惠州—陆丰凹陷南部,形成平行于东沙隆起展布方向的陆架内沉积坡折带。两种不同类型坡折带古地理分布及古地形差异明显。

2.1 陆架边缘地貌坡折带

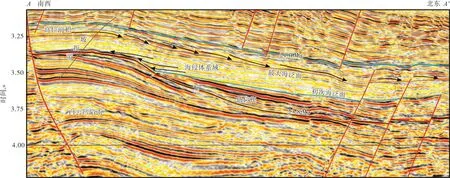

珠江口盆地陆架边缘地貌坡折带的地理位置不是固定不变的,随着古地形地貌变化不断调整迁移,古地理格局属于陆架与陆坡转换带上的白云凹陷。坡折带在形成演化过程中受断裂控制作用明显,断裂活动造成基底整体强烈的非均衡构造沉降,使得白云凹陷由渐新世陆架内次盆地演变成为中新世陆坡次盆地,其古地形梯度分异明显,从而形成地貌坡折带(图2)。从地震剖面可以看出,地貌坡折带古地形梯度较大,坡度角通常大于1.0°,但不同区域地形梯度不均一,从接近0°变到大于1.0°,并且地形梯度还表现出随时间变化的特点,从图2可以看出,珠江组SQ(23.8—21.0 Ma)层序发育之初坡折带上下地形坡度变化大,而发育结束坡折带上下地形梯度变化较小。

图2 研究区剖面AA'地貌坡折带分布及古地形特征(剖面位置见图1)

2.2 陆架内沉积坡折带

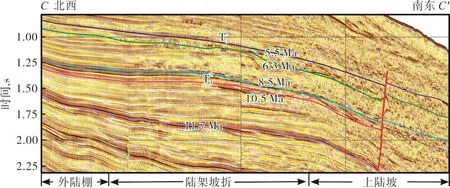

珠江口盆地沉积坡折带主要发育于珠Ⅰ坳陷惠州凹陷—陆丰凹陷南部,靠近东沙隆起北部边缘(图1)。受海平面变化及沉积供应影响,加之21.0 Ma之后生物建隆[21]的不断影响,坡折带的地理位置不断变动,但在平面上迁移范围较小。从古地形地貌来看,沉积坡折带一般不同于陆架边缘地貌坡折带,其基底古地形整体上较为平缓,坡度角接近于0°,但局部古地形亦有起伏,可以影响沉积坡折带的形态。坡折带两侧古地形变化较为明显(图3),其坡度角为0.15°~4.50°,并且不同时间单元沉积坡折的古地形梯度亦存在差异。

3 形成演化特点

图3 研究区剖面BB'沉积坡折带分布与古地形特征(剖面位置见图1)

南海北部陆架边缘地貌坡折带的形成与珠江口盆地的形成演化密切相关。始新世与渐新世之交发生的区域性构造运动——南海构造运动,造成南海开始海底扩张,并且使南海北部珠江口盆地由断陷向拗陷转化,华南陆缘表现出被动大陆边缘的演化过程。海陆变迁发生于渐新世(大约32.0 Ma)[22],海水自南至北侵入,整个盆地区域表现为具陆架性质的海陆交互沉积,且由于盆地基底稳定及大陆边缘非均衡构造沉降,造成在陆架边缘形成地貌坡折带,坡折带位于珠江口盆地白云凹陷南部[23]。渐新世晚期—中新世早期的白云构造运动(大约23.8 Ma),造成白云凹陷及北部中央隆起带基底差异升降[22],早先珠江口盆地所在的整体陆架区域解体,白云凹陷区表现出陆坡特征,陆架边缘地貌坡折带从白云凹陷南部迁移到白云凹陷以北的番禺低隆起南缘(图4)。受构造沉降和前期沉积物供应差异的影响,不同时期地貌坡折带的地形坡度有所不同,如21.0—18.0 Ma和13.8—12.5 Ma,白云凹陷北坡地貌坡折带明显,坡折带向海盆方向不断推进。

图4 研究区剖面CC'陆架边缘地貌坡折带迁移演化(剖面位置见图1)

惠州凹陷位于南海北部陆架内,前述两次大的构造运动对其影响没有白云凹陷明显,其基底相对稳定,构造沉降量较小。凹陷内沉积坡折带的形成主要受控于沉积物供应、沉积前古地貌及沉积物负荷补偿,在由陆向海的缓倾斜坡背景之上,由于受海平面变化,以及沉积供应通道上古珠江陆源沉积物间歇性“脉动式”供应影响,加之东沙隆起古地貌的阻滞作用,沉积物非均衡卸载堆积形成坡折带。21.0 Ma以来,在沉积供应通道上,沉积古地形不断变化,坡折带明显;远离沉积供应通道或缺乏东沙隆起阻滞作用的地区,沉积坡折带不发育。从总体上看,在新近系发育过程中,沉积坡折带的坡度具逐渐降低的趋势,地形坡度角由18.0 Ma约4.5°减小到15.5 Ma接近0°(表1,图5),表现出明显的进积型沉积坡折带的性质;15.5 Ma以来,陆架内沉积坡折带基本消失,地形地貌特点总体上呈现加积特点。上述沉积坡折带变化的发生与海平面变化过程中东沙隆起的淹没密切相关。

对比两种不同类型坡折带的形成演化可以发现,由于两种坡折带形成主控因素的差异,其形成演化具不同特点。陆架边缘地貌坡折带形成的主控因素为受构造运动及南海扩张所影响的地壳非均衡沉降,所以坡折带的特点及形成演化过程与构造活动背景密切相关;而沉积坡折带的形成的主控因素为沉积古地貌及沉积物供应,古珠江作为盆地主要物源体系,沉积坡折带特点及形成演化与古珠江物源通道和东沙隆起关系密切。由于古珠江向盆地的陆源物质供应量是一定的,如18.0—15.5 Ma层序发育时期,古珠江主体物源通道指向惠州凹陷,则惠州沉积坡折发育,或沉积坡折向盆地进积,此时必然影响向白云凹陷的沉积物供应,进而影响白云凹陷北坡及白云凹陷三角洲及坡折外重力流扇体的发育。而在21.0 Ma之前层序发育过程中,古珠江物源通道应指向恩平凹陷—白云凹陷方向,白云凹陷北坡、凹陷区陆架边缘三角洲及重力流扇体发育。同时从坡折带的形成演化分析还可以看出,盆地内油气的分布,特别是地层岩性油气藏的分布与坡折带密切相关,造成沉积坡折带附近珠江组之上的浅层岩性油气藏发育,白云地貌坡折带之下,古近系—珠江组下部岩性油藏发育,已为前期勘探证实。

表1 研究区陆架沉积坡折带地形梯度及坡度角

图5 研究区剖面DD'陆架沉积坡折带发育演化(剖面位置见图1)

4 层序模式与沉积体系

4.1 白云凹陷陆缘地貌坡折带

白云凹陷基底构造运动活跃,不均一构造沉降造成古地形梯度变化较大,加之强烈的海平面变化影响,使得地层层序构型复杂,四分体系域、三分体系域及二分体系域层序类型发育齐全。①四分体系域层序,在海平面下降条件下,由于盆地基底古地形梯度变化较大,海平面下降期沉积地层退覆式保留,形成强制海退体系域;一旦海平面下降到陆架坡折以下,造成陆架的完全暴露,以及河流的切割作用形成深切谷,直到海平面再次缓慢上升到陆架坡折带之上,在坡折带之外发育低位体系域。完整的层序由强制性海退体系域、低位体系域、海侵体系域及高位体系域组成。SQ(21.0—18.0 Ma),SQ(16.5—15.5 Ma)和SQ(13.8—12.5 Ma)层序发育时期,白云凹陷北坡地貌坡折带明显,海平面下降期,陆坡上发育海退三角洲沉积,海平面低位时广泛发育低位体系域的低位扇及陆架坡折之外的低位三角洲楔状体(图6)。白云凹陷北坡下切谷的存在,表明此时期海平面下降到白云北坡陆架坡折带之下,由古珠江供给的陆源碎屑物质在白云凹陷和荔湾凹陷沉积一套盆底扇、斜坡扇和低位楔状体组成的低位体系域沉积[24]。②三分体系域层序,与四分体系域的区别在于海平面下降期的沉积难以保存,可能是物源供应不充分或缺乏河流注入所造成,其他三个体系域与四分体系域层序基本相同。③二分体系域层序,21.0 Ma以来,陆架坡折带基本上稳定在白云凹陷北坡附近,在海平面下降规模较小的时期,地形较为平缓,海平面会始终保持在陆架边缘坡折带之上,此时在陆架上仅保留典型的陆架退积三角洲及进积三角洲组成的二分体系域层序。如SQ(11.7—10.5 Ma),SQ(8.5—6.3 Ma)及SQ(6.3—5.5 Ma)三级层序二分体系域构成清楚。

白云凹陷陆架边缘沉积体系及其分布受海平面变化、古地形地貌及沉积物供应控制,不同体系域沉积体系特征明显。层序高位体系域一般以加积和前积河流三角洲-陆棚体系为主,三角洲沉积受波浪改造作用明显;强制性海退体系域为陆架边缘退覆型河流三角洲,三角洲前端斜坡常受水道切割,斜坡上及盆地发育重力流水道及扇体沉积;低位体系域广泛发育低位陆架边缘三角洲及浊流沉积(如21.0—18.0 Ma层序)(图6)。

图6 研究区剖面EE'陆架边缘坡折带沉积体系特征与分布(剖面位置见图1)

4.2 惠州陆架内沉积坡折

惠州宽阔陆架基底构造活动相对稳定,对层序形成起决定作用的是海平面变化、古地形及沉积物供应。受海平面变化及陆架内沉积坡折影响,主要形成三分体系域及二分体系域2种类型的层序。①三分体系域层序,相对海平面快速下降,同时受地形条件的制约,沉积物质供应充分,层序由低位体系域、海侵体系域及高位体系域组成,如SQ(18.0—17.5 Ma)和SQ(17.5—17.0 Ma)层序属于典型的三分体系域层序,低位体系域由浊积扇、潮汐砂脊组成,高位体系域为三角洲沉积,三种不同体系域地层构型差异明显。②二分体系域层序,相对海平面缓慢下降,且始终保持在沉积坡折带之上,古珠江供应的陆源碎屑物质较少,层序由海侵和高位体系域组成。

惠州凹陷沉积体系发育受沉积坡折带的影响明显,伴随海平面的变化,以及沉积古地形的影响,沉积过程中及沉积物堆积后受到一定的改造。如海平面较低位时,受古地形的限制明显,河流三角洲快速向盆地进积,在其前缘陡坡可形成浊积沉积,而且三角洲前缘被潮汐作用改造,在地形低洼处多形成受潮汐改造的陆架砂脊(图7,图8);海平面高位时,接近坡折带的顶部地势较为开阔,沉积被波浪改造形成沿岸砂坝。

通过对两种不同类型坡折带层序模式及沉积体系发育的对比分析可以看出,三分体系域及二分体系域层序模式在两种坡折带均可发育,且层序的体系域基本相似,但三分体系域层序模式中低位体系域的沉积体系构成差异明显,沉积坡折带之下虽然也发育浊积扇,但它并非主导沉积类型,主要沉积类型为局限地貌条件下受潮汐影响的陆架砂脊和潮汐砂坝。而陆架边缘地貌坡折之外的低位沉积主要为重力流沉积,包括碎屑流及浊积扇沉积。此外,由于陆架边缘地貌坡折带古地貌分异明显,可以发育海平面下降期强制性海退体系域,形成四分体系域层序模式。研究还发现,两种类型坡折带之下的低位沉积,无论是重力流扇体砂体,还是陆架潮汐砂坝、砂脊砂体,由于紧邻海相及海陆过渡相烃源岩及受海侵泥岩盖层的覆盖,均可以作为重要的地层岩性圈闭砂体。并且在两个坡折带附近,可形成岩性油气藏的砂体遍及古近系珠海组—新近系所有层段。

图7 陆架内沉积坡折带沉积体系平面分布

图8 研究区剖面FF'陆架内沉积坡折带沉积体系特征(剖面位置见图7)

5 结论

(1)南海北部珠江口盆地为典型的被动陆缘盆地,盆地内发育陆架内沉积坡折带及陆架边缘地貌坡折带两种类型的坡折带,即惠州凹陷—陆丰凹陷沉积坡折带和白云凹陷陆架边缘地貌坡折带。

(2)陆架内沉积坡折带和陆架边缘地貌坡折带形成的地质背景及控制作用差异明显,沉积坡折带形成受基底构造活动较弱的平缓古地形背景下,陆源沉积物供应充分,以及东沙隆起阻隔减速非均衡卸载控制,造成坡折带地形坡度较大;陆架边缘地貌坡折带的形成主要受断裂活动及基底非均衡构造沉降等构造因素控制,坡折带地形梯度较小,但古地形梯度变化较大。

(3)受沉积坡折带控制的三分体系域,低位体系域主要由陆架潮汐砂脊及小型浊积扇砂体组成;陆架边缘地貌坡折带所控制的四分体系域层序,强制性海退及低位体系域沉积包括陆架边缘三角洲、重力流水道及扇体等沉积体系。

(4)由于受珠江口盆地双坡折带的控制影响,分布于古近系渐新统珠海组以上层位的低位重力流扇、陆架潮汐砂脊及砂坝等储集砂体紧邻海相或海陆过渡相烃源岩,并被海侵泥岩覆盖,有利于形成地层岩性油气藏。所以双坡折带研究对于珠江口盆地地层岩性油气藏勘探具有重要意义。