纳粹德国“偷走”圣诞节

上世纪20年代至40年代的德国,极权主义的思维渗透进每个人、每个家庭的日常生活。作为西方传统节日的圣诞节,也不可避免地沦为纳粹巩固自身执政合法性的道具。

1921年岁末,在德国慕尼黑的一家啤酒馆里,上任不久的纳粹党党魁希特勒面对亢奋的人群,发表了一番“圣诞节演说”。

希特勒口沫横飞地谴责“懦弱的犹太人”,并发誓“不打倒犹太人誓不罢休”之后,在场的4000多名支持者发出了狂热的欢呼。之后,人群围着一棵圣诞树又唱又跳,节日颂歌中混杂着种族主义的腔调。

时隔85年,美国《史密森尼杂志》在回顾那段岁月时指出,极端的政治思潮往往试图利用文化和宗教传统,甚至将其窃为己有。对生活在上世纪20年代至40年代的德国人来说,圣诞节、战争宣言和种族主义话语被混为一谈,是再正常不过的现象。

随着纳粹党影响力日增,并最终在1933年攫取政权,希特勒的吹鼓手们得以借助公权力,进一步加速圣诞节的“政治化”。他们希望,通过对传统的重新定义及精心炮制的物质符号,可以将这个民众看重的节日转化为佐证纳粹党执政合法性的道具。随着时间的推移,第三帝国的臣民将忘却原本的信仰,取而代之的是对纳粹的效忠。

纳粹向耶稣和圣诞老人“宣战”

德国的人口主要由基督徒构成,从中世纪起就有了庆祝圣诞节的习俗。现代圣诞树的渊源可以追溯至16世纪的莱茵兰地区。美国佐治亚大学历史学教授乔·佩里据此认为,纳粹党的好战性格与对种族清洗的迷恋,本质上和圣诞节的主旨即“和平”格格不入。

“站在希特勒及其追随者的立场上,他们无法像抛弃宪政那样摆脱千百年来的传统节日,只能利用国家机器对公共生活的控制,通过无线电广播和报纸的喋喋不休,潜移默化地推动和传播‘另一个版本’的圣诞节。”佩里在接受《史密森尼杂志》采访时表示。

为此,早在希特勒走进总理府前,纳粹党的宣传机器就设法将圣诞节描绘为“日耳曼民族的庆祝活动”,极力淡化这个日子的宗教色彩。一些亲纳粹的右翼知识分子宣称,早在基督教信仰确立前,日耳曼人部落就在年底举行仪式庆祝冬至;在圣诞树上点蜡烛的习俗,也被他们解释为“在一年白昼最短的一天过后,召唤光明回归”。

英国“对话”网站载文提及,在德国近现代史上,由于类似的论调有比较深厚的民意基础,纳粹的宣传机器才得以相对轻松地把圣诞节塑造为民族主义者的狂欢。不过,和19世纪的德国民族主义旗手相比,“纳粹版”的圣诞节在两个方面走得更远。

首先是把耶稣本人赶出公众视野,这一点更多地是通过语言学上的诡计来完成的。与英语不同,圣诞节在德语中拼写为Weihnachten,并不能让人直接联想到Christ(基督);即便如此,纳粹党还是给每年12月25日起了个拗口的新名称——Wauhnacht。

受到“特殊关照”的还有圣诞老人。一般认为,圣诞老人的原型可以追溯到公元4世纪的圣尼古拉斯,这位笑容可掬的老者并无雅利安血统,自然会被纳粹视为异类。然而,圣诞老人的形象是如此深入人心,即便权势滔天如希特勒,也不敢在公开场合否定他的存在,只能旁敲侧击地歪曲他的来历。于是,纳粹党的吹鼓手编织出一套说法,称在平安夜从天而降的红衣老人原本是北欧神话中的使者,“基督徒盗用了他的形象,现在该由我们揭示真相”。

为反犹主义火上浇油

另一方面,正如希特勒1921年的圣诞节讲话宣示的那样,在纳粹统治下,圣诞节庆典的立足点之一就是唤起民众对“种族纯洁性”的崇拜,进而将排斥犹太人视为天降大任。在纳粹党正式上台前,对犹太人的丑化和暴力攻击在圣诞节期间就已蔚然成风。

美国加尔文大学网站收录的资料显示,1933年之后,由于纳粹党试图控制社会秩序,稳住被政治斗争搞得有些厌烦的公众,明目张胆的反犹行为进入了相对低潮期。在此期间,与圣诞节有关的新闻报道和文学作品开始形成某种“政治正确”;描写金发蓝眼的德国家庭成员围坐在圣诞树旁的海报一年多过一年,有关“种族纯洁”的意象逐渐深入人心。

潜移默化之下,越来越多的德国普通人在假期大采购时“自发抵制”犹太人的商店。一份1935年圣诞节商品目录的封面上,画着一位正在包装圣诞礼物的金发女性,旁边有一行商家特意附上的醒目小字“本店已被雅利安人接管”。

这是一个小得不能再小的例子,但它传递出的信息是明确的:在当时的德国,只有血统纯正的人才有资格过圣诞节;随便买一份节日礼物,都可以为反犹运动添砖加瓦。

随着战争气氛愈发浓厚,德国政府对圣诞节的官方表述也带上了火药味。1937年12月,一篇主题为“继承习俗”的官样文章宣称,圣诞节不应被视为一个“全人类均可和平生活的节日”,而是一个“优先确保德国能够享受和平的节日”,而这里所说的和平,“只能通过铲除犹太人、吉普赛人、共产主义分子和同性恋者等国家公敌才能实现”。

手雷和机枪挂上圣诞树

如今看来,纳粹德国对圣诞节的“改造”算得上卓有成效。希特勒上台后短短几年间,这个本来属于民众的喜庆日子,一步步蜕变成了当权者强有力的宣传工具;在此过程中,公共生活和私人生活之间的界限愈发模糊,家庭聚会仿佛成了街头示威的延伸。

二战爆发后的第三个圣诞节前夕,即1941年12月底,希特勒及其同僚在柏林举办了气派的圣诞派对。与20年前那场因陋就简的啤酒馆集会不同,这次派对极尽奢华,上百名纳粹党的高级官员和将军们聚集在一棵巨大的圣诞树前享用美食、互换礼品。

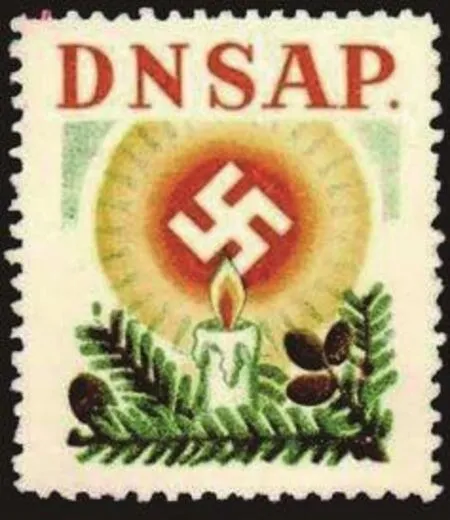

纳粹德国发行的圣诞主题邮票

希特勒在1941年的圣诞派对上接受礼物

英国“对话”网站文章提道,在留存至今的照片中,希特勒的御用摄影师详尽地记录了“元首”的表情和肢体语言。作为晚会上的头面人物,希特勒在接受圣诞老人的礼物时笑得有些勉强,似乎心存焦虑;不过,他还是努力摆出一副征服者的派头,显示自己不仅征服了大半个欧洲,也把圣诞节背后的传统伦理踩在了脚下。

纳粹与圣诞节的持久战并未就此告一段落。即便前线战况激烈,第三帝国的宣传机器依然推陈出新,不断为圣诞节附会上他们推崇的价值观。比如,女性对确保家庭与国家之间的纽带至关重要,从包装礼物、装饰屋子、烹饪节日食品到组织家庭聚会,她们的所有工作都是日耳曼民族独特美德的组成部分;作为“女祭司”和“灶台的保护者”,主妇们可以利用圣诞节“让雅利安人的家庭观熠熠生辉”。

连圣诞树这种装饰品,也发生了迎合纳粹主义美学的改变。通常,圣诞树顶端的要么是颗六角星,象征犹太民族,要么是颗五角星。毫无疑问,对当时的德国来说,这两种方案都涉嫌“影射”。于是,希特勒的拥护者纷纷出面呼吁民众,用象征德意志民族主义的“太阳轮”乃至纳粹党卫队的闪电符号作为替代。

圣诞树上的挂饰更是无奇不有。为凸显圣诞树主人的“爱国情怀”,写着“胜利”口号的金属球、覆盖着铁十字符号的灯泡、状如老鹰的徽章都成为市场上的抢手货。随着战局恶化,饰品也愈发有杀气,在圣诞树上悬挂手雷乃至机枪的微缩模型十分常见。

“元首的圣诞节”遭抛弃

“极权主义下,意识形态的渗透无孔不入。”在关注德国近现代史多年的英国作家约翰·布朗利看来,在上世纪20年代至40年代的德国,这种渗透最直观的缩影莫过于“纳粹化”的圣诞赞歌。这些歌曲以当权者的意志取代了宗教情怀,被第三帝国的宣传部印在歌词本上,在广播中循环播放,在公共场合演奏,进而在千万德国家庭的客厅中回荡。

拿当时最流行的《夜朗星明》来说,其旋律模仿传统的赞歌,但歌词内容否定圣诞节的宗教起源,认为世界是通过信仰国家社会主义而非耶稣基督得到救赎。此类歌曲的幕后推手是纳粹首席智囊阿尔弗雷德·罗森伯格和大屠杀的策划者之一海因里希·希姆莱。在希特勒的政权如日中天的年代,《平安夜》等经典歌曲中凡是提到“救世主”的地方,都被替换成了“元首”。

尽管圣诞节一再被权力扭曲,但种种光怪陆离的景象终归无法持久。随着纳粹德国的军事优势逐渐崩溃,希特勒及其同僚再也无心拿圣诞节做文章以巩固政权。由此,私人色彩逐渐回归节日活动,圣诞节对当时的德国民众来说,成了纪念阵亡亲友的日子。

1944年12月25日是纳粹德国的最后一个圣诞节。4个月后,“元首”和他的信仰一起被送进了历史的垃圾堆。在那之后的日子里,于第三帝国统治时期诞生的一些节日颂歌依然在百废待兴的德国传唱,但就一度被希特勒肆意操弄的圣诞节来说,从战火中劫后余生的人们对它的态度,就像对待纳粹提出的所有荒诞想法一样:谴责它、唾弃它、埋葬它。