异质性环境规制对中国工业绿色转型的影响机理研究

——基于中介效应的实证分析

申 晨 李胜兰 黄亮雄

一、引 言

伴随着工业化和城市化的快速推进,高投入、高能耗、高污染、高排放的粗放型发展模式,让中国成为全球最大的能源生产国和消费国,以及温室气体和大气污染物排放大国。在国际环境外交和国内环保诉求的双重压力下,中国政府开始深刻反思长期以来传统工业经济的发展方式,对外承担环境责任,对内力促节能减排,“生态文明”导向型的发展政策逐渐上升为国家战略,利用环境规制强化加快工业绿色转型的步伐已成为必然趋势。中国工业的绿色转型既要在供给侧提高全要素生产率的贡献度,又需减少经济活动对环境的损害度(吴军,2009),其本质为优化绿色全要素生产率(也称环境效率)。现行的规制工具中,何种方式能够更好地引导工业企业绿色转型?不同的规制手段通过何种机制“黑箱”促进绿色全要素生产率的提高?如何优化规制工具组合实现经济发展与环境保护的“双赢”?据此,以工业环境效率考察工业经济发展和环境保护的协调融合度,基于此探讨我国当前的主要两类环境工具的影响效应以及内在机制是当前学界值得深究的问题。

近几十年来,环境规制的作用效应是国内外政策制定者和学术研究者持续关注的热点话题之一。围绕环境污染状况、经济绩效、技术创新、产业结构、出口贸易、资本流动、企业选址、劳动力就业、公共健康等视角展开,研究成果丰富。亦有一类文献通过运用效率测算的方法,纳入污染排放、能源投入等指标评价地区或行业经济与环境的综合发展状况,并以此为基础评估环境规制对环境效率(或生态效率、碳效率、能源效率等)的影响力度。环境规制可分为正式和非正式(或称显性和非显性)环境规制,正式的规制工具又分为“命令-控制型(Command and Control,简称 CAC)规制”、“市场激励型(Market-based Incentive,简称 MBI)规制”和“自愿性环境规制”,学者设计的衡量方法主要遵循单一指标(基于企业或政府的污染治理投入、污染物的排放等)(Morgenstern 等,2002;Brunnermeier和 Cohen,2003;傅京燕和李丽莎,2010)、综合赋值或复合指标(Dasgupta等,2001)、替代指标( 旸陆 ,2009)和自然实验(Greenstone和 Hanna,2014)四种思路。效率测算基于前沿函数的估计方法主要有参数和非参数两种思路,我国部分学者采用的随机前沿分析法(Stochastic Frontier Analysis,SFA)对中国省级水平的环境效率进行测算是参数分析方法体系的重要体现(匡远凤和彭代彦,2012),而大多数学者使用的数据包络分析法(Data Envelopment Analysis,DEA)则是非参数思路下的代表方法。有学者比较了有关非期望产出处理的DEA模型优缺点,认为非径向、非角度的SBM模型(Slack Based Measure)在处理非期望产出时优于Charnes-Cooper-Rhodes(CCR)和 Banker-Charnes-Cooper(BCC)模型(王兵等,2010)。大部分文献的经验回归结论揭示,环境规制能够促进环境效率的提升(Jin和 Lin,2014;张各兴和夏大慰,2011),也有研究通过加入二次项(李玲和陶锋,2012)或运用非线性门槛面板模型(李斌等,2013)发现二者存在非线性关系。

上述文献在考察环境规制对效率的影响时,大多仅以某一指标间接代理环境规制变量,测度方法单一,政策指导性不强;目前虽已有部分文献结合环境规制体系考察规制工具的运用(彭星和李斌,2016;Ren等,2018),但都仅限于二者实证关系的考察,鲜有文献从理论上剖析环境规制对区域工业环境效率的影响机制,再以此为基础找寻中国的经验证据。遵循前人的研究思路,本文的贡献之处在于:①弥补现有研究机制探讨的不足,通过构建环境规制影响工业环境效率的理论模型,挖掘中介机制路径,并在此基础上结合定性分析阐述不同类型环境规制影响工业环境效率的差异性;②以理论分析为基础,运用修正的中介效应方法,重点考察中国现今最主要的两种规制工具——命令-控制型和市场激励型规制的作用效应以及影响机理,采用Wild Bootstrap方法进行抽样,并结合稳健性检验,确保研究结论的可靠性。本文以 1997—2013年中国省际工业面板数据为样本,运用 Super-SBM 模型测算包含非期望产出、能源投入、污染治理投入的绿色全要素生产率(即环境效率),结合理论分析基于中介效应检验方法采用面板数据模型探索不同环境规制工具对工业环境效率的作用效应和影响机制,以期得出更为具体化的研究结论。

二、环境规制影响工业环境效率的理论分析

本文借鉴Copeland和Taylor(2004)的基准模型思路,再将数理化后的工业环境效率纳入分析框架,考察环境规制影响下的工业环境效率的变化以及作用机理。

(一)理论模型

1.基本假定

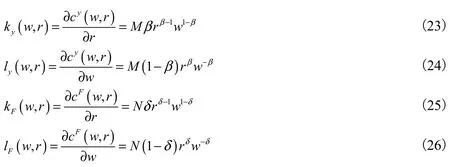

假设国家有两个生产部门:X部门生产产品x,生产过程中会同时产生污染z(非合意产出);Y部门生产产品y,其生产过程中不产生污染。设定产品y为计价物(即py=1);而产品 x的价格为 px=p。两个部门均使用两种要素投入:资本 K和劳动 L,其市场报酬分别为r和w,国内要素禀赋为和。Y部门产品y的生产技术为:

X部门联合生产两种产品x和z,在没有任何减排措施时,合意产品x与污染z的产量是完全成比例的,其联合生产技术为:

F表示x的“潜在产出”。技术均满足以下性质:①规模报酬不变;②H和F对要素投入是单调递增、严格凹的函数;③稻田条件。

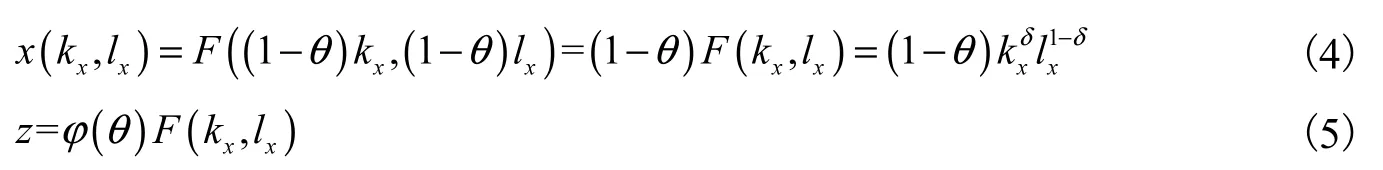

消除污染的办法是将比例为θ∈[0 ,1](θ为内生变量)的要素投入到减排活动中。因此,产品x和污染z的联合生产技术为:

ϕ(θ)为减排活动的效果,且有为方便起见,本文假设减排效果的具体函数形式为:

其中,0<α<1。因而,式(5)可表达如下:

由式(4)和(7),可将净产出的函数写为:

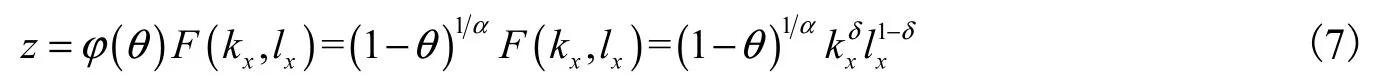

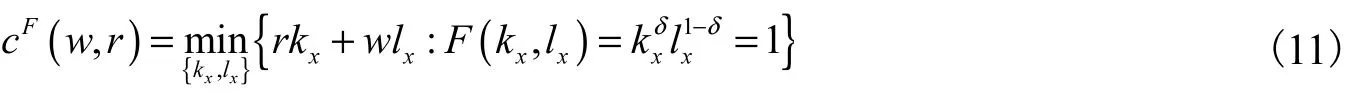

2.成本最小化

竞争市场局部均衡中,各个企业面对既定的要素价格,在生产技术约束下,选择要素投入量,实现成本最小化。对于Y部门的企业来说,其单位产量成本最小化问题为:

由一阶条件可知“单位产量成本函数”为:

同理可知,“单位产量成本函数”为:

由式(13)一阶条件可得:

由市场自由进出的零利润条件可得:

结合式(14)和(15),可以得出污染部门单位净产出的污染排放(污染密度e):

结论 1:当污染产品 x的价格 p提高时,排污更有利可图,企业将减少减排努力、提高污染密度以获取更多收益;当环境规制约束水平τ提高时,单位污染成本提高,企业将增加减排努力程度、降低污染密度以减少排污成本。

3.一般均衡分析

对于Y部门的企业,其利润为:

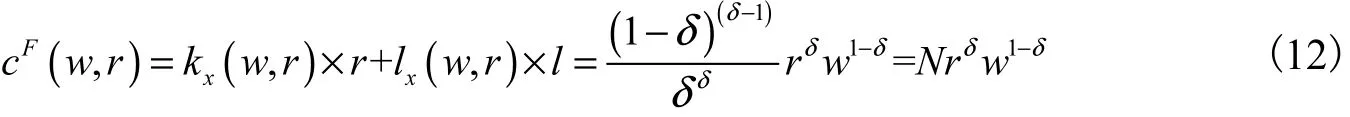

而对于X部门的企业,其还需要考虑排污成本,因而其利润为:

(1)市场自由进出意味着每个部门的利润为零,即单位成本等于生产者价格。对于潜在产出来说,该条件可表示为:

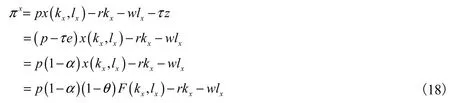

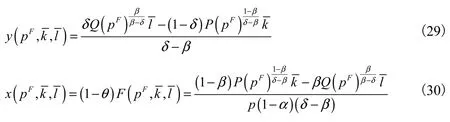

解得:

(2)要素充分使用要求对每种要素的需求都等于其供给。根据 Shepherd引理,要素需求可由成本函数对要素价格的偏导数得到,即单位产品的要素需求函数为:

总要素需求为单位产品的要素需求与产品产量的乘积,于是要素充分使用条件可表示为:

解方程组(27)和(28),并结合式(21)和(22)得到:

4.比较静态分析

因为本文主要考察环境规制的影响,因而表现为每单位污染排放收取的排污费τ的变化,在此我们仅探讨和分析当τ发生变化时,均衡产出如何发生改变。

结论 2:当环境规制约束水平τ提高时,污染产品x的产量下降,非污染产品 y的产量上升;反之则反。

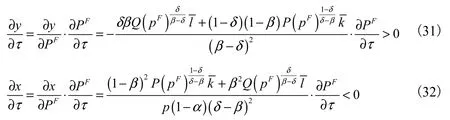

5.环境规制影响工业环境效率的模型推导

世界可持续发展委员会所提出来的环境效率概念和测度指标如下:

其中,yr为第r种产品或服务的价值,xh为第h种资源消耗或者污染排放的数量;μr和vh分别表示产出和投入的权重。将其抽象化为以下模型具体形式:

令μy=μx=1,则分子部分定义为国内总产出;定义ξ为产品x占总产出 G的比重,又由 z=e x=eξG,则可将环境效率改写为:

命题1:工业环境效率的优化可源于技术效应和结构效应两方面因素,技术效应为给定产业结构不变的条件下,生产技术效率或绿色技术效率的升级;结构效应为该地区的产业结构由“肮脏”向“清洁”行业的转变。

由前文结论 1可知,∂ e /∂τ< 0 ;由前文结论 2可知,∂ξ/ ∂τ< 0 ;而环境规制强度τ对于生产率的影响具有不确定性。

命题 2:当环境规制水平提高时,将促使排污企业降低污染密度,减少污染产业所占比重,但对生产效率的影响具有不确定性,故环境规制对地区工业环境效率的影响具有不确定性。

(二)不同类型环境规制对工业环境效率的作用

现行体制下,我国的环境政策仍表现出以“命令-控制型为主、市场激励型为辅”的局面,政府在环境治理中扮演着重要角色。

1.命令-控制型环境规制

命令-控制型规制工具要求厂商承担相同的污染控制责任,其对工业环境效率的影响渠道主要可归结为以下两方面:一是通过事前颁布预防性或惩治性法规以及事后实施行政处罚影响地区产业分布和规模,如环境法规规章中限制部分污染类行业的准入,鼓励低碳环保类产业的发展,或施行行政手段关停并转移污染重、产能落后的厂房,汰劣扶优,引导地区工业经济向可持续的结构模式转变;二是设定强制性的排放禁令和技术标准,由于不考虑异质性企业减排成本差异,短期内部分企业可能因“合规成本”负担影响企业竞争力,但长期绿色生产工艺和治污技术广泛应用于生产过程中可以提高生产质量,地区整体效率得以强化。

2.市场激励型环境规制

市场激励型环境规制主要可分为“利用市场”和“建立市场”的政策工具两大类,前者以庇古税理论为基础,包括排污税(费)、补贴、押金-返还制度等;后者借用科斯定理的思想,即通过界定环境资源产权建立排污许可证或排污权交易市场等。市场激励型规制工具让主体有选择行为的权力,促使减排成本更低的排污主体多减排,可充分发挥异质性企业在协调经济绩效和污染治理二者均衡发展的能动性。一些资金力量强、资源要素充裕的大规模企业通常能发挥治污效应的先动优势,在大规模企业进行绿色技术创新研发的带动下,中小企业也可通过“学习效应”以较低成本的代价获取绿色技术工艺,实现绿色生产转型(王书斌和徐盈之,2015)。市场激励型环境规制对工业环境效率的影响主要通过技术效应(即绿色技术效率或生产技术效率)的创新补偿来弥补“排污成本”。据此,本文提出以下假说。

假说1:市场激励型比命令-控制型规制工具更具减排灵活性和激励长效性,更易实现对区域工业环境效率的正向效应。

假说2:不同的环境规制工具影响区域工业环境效率的机制渠道存在差异性。

三、基于中介效应的实证模型设计

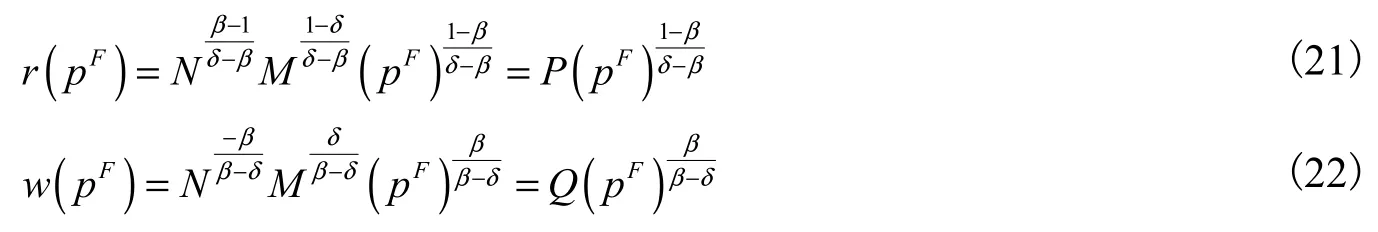

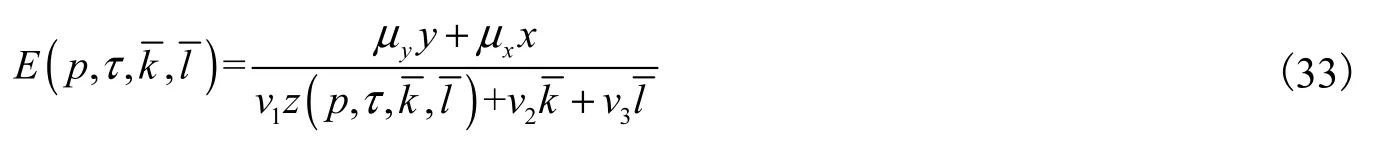

(一)回归模型的构建——中介效应模型

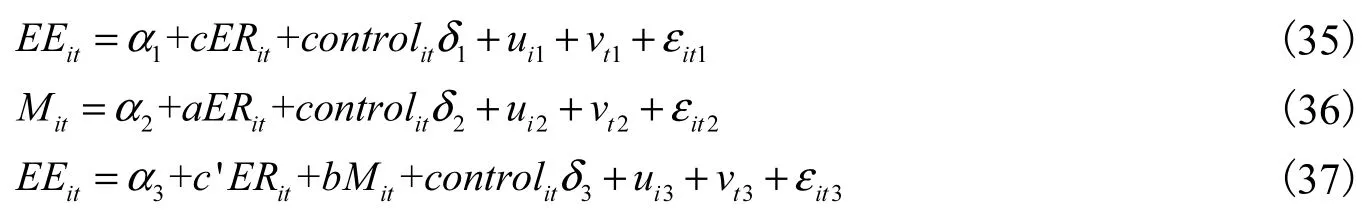

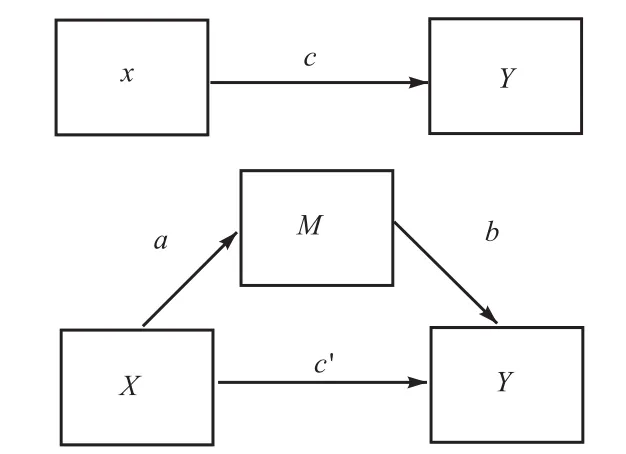

实证分析中,考察自变量X对因变量Y的影响时,如果自变量X通过变量M影响因变量Y,则M被称为中介变量。其中,c为X对Y的总效应,ab为经过中介变量M传输的中介效应(mediating effect),c′为直接效应。本文运用温忠麟等(2014)提出的依次检验程序的方法进行中介效应检验,对文中提及的 Bootstrap方法,本文使用 Wild Bootstrap方法进行抽样。由理论分析框架可知,在环境规制与区域工业环境效率的关系机理中,技术效应和结构效应实则为二者的中介变量 M,自变量 X为环境规制(ER),因变量Y为工业环境效率(EE),具体回归方程如式(35)~式(37)所示。

图1 中介变量路径

其中,下标i和t分别表示地区(省份)和时期(年份),control为控制变量,u表示个体效应,v表示时期效应,ε为随机扰动项。

(二)变量与数据

1.被解释变量

被解释变量(因变量)为区域工业环境效率(EE)。本文在全局 DEA框架下考虑非合意产出的 TFP,基于规模报酬可变(VRS)的 Super-SBM 模型(Gómez-Calvet等,2014)测度中国各区域工业环境效率值,同时为确保全文相关结论的稳健性,以序列DEA的测算结果为基础进行实证回归分析的稳健性检验①限于篇幅,未在文中报告回归结果,如有需要可扫描本文二维码后点击“附录”获取。。

投入、产出指标方面,除了选择资本、劳动力和能源消耗作为投入变量之外,还新增工业污染治理投入指标代表企业生产行为过程中用于污染减排的资本投入,具体以工业固定资产净值、工业全部从业人员均值、折算为标准煤单位的工业能源消耗量以及工业污染治理投入额①包括工业污染源治理投资、建设项目的“三同时”环保投资以及废水和废气治理设施运行费用三部分的总和。分别代表上述四类投入指标;鉴于本文选用的能源消耗变量具有工业中间投入品特性,因而选择工业总产值作为合意产出的指标;DEA测算方法对投入产出的指标数量有一定的限制性要求②投入和产出个数之和的三倍以及投入个数与产出个数的乘积都不应该大于DMU的个数。,在此仅采纳我国长期以来重点控制的二氧化硫(SO2)、化学需氧量(COD)两种代表性污染物和温室气体 CO2排放量③中国仍然缺乏 CO2排放量的统计数据,多数文献主要基于能源消费量以及各能源的二氧化碳排放系数进行估算。本文亦采用IPCC(2006)的方法计算我国1997—2013年各省份工业二氧化碳排放量。作为非合意产出指标。选取 1997—2013年间,除西藏和中国港澳台地区外中国 30个省、直辖市、自治区规模以上的工业企业④1998—2006年,规模以上工业企业为全部国有及规模以上非国有工业企业,2007年起,规模以上工业企业调整为年主营业务收入在 500 万元以上的工业企业。的投入、合意产出以及非合意产出数据对区域工业环境效率进行测算。数据主要来源于 1998—2014年《中国工业经济统计年鉴》、《中国能源统计年鉴》、《中国环境年鉴》、经济普查、各省区市统计年鉴,缺失数据以插值法补齐,价格变量均平减至1997年基期水平。

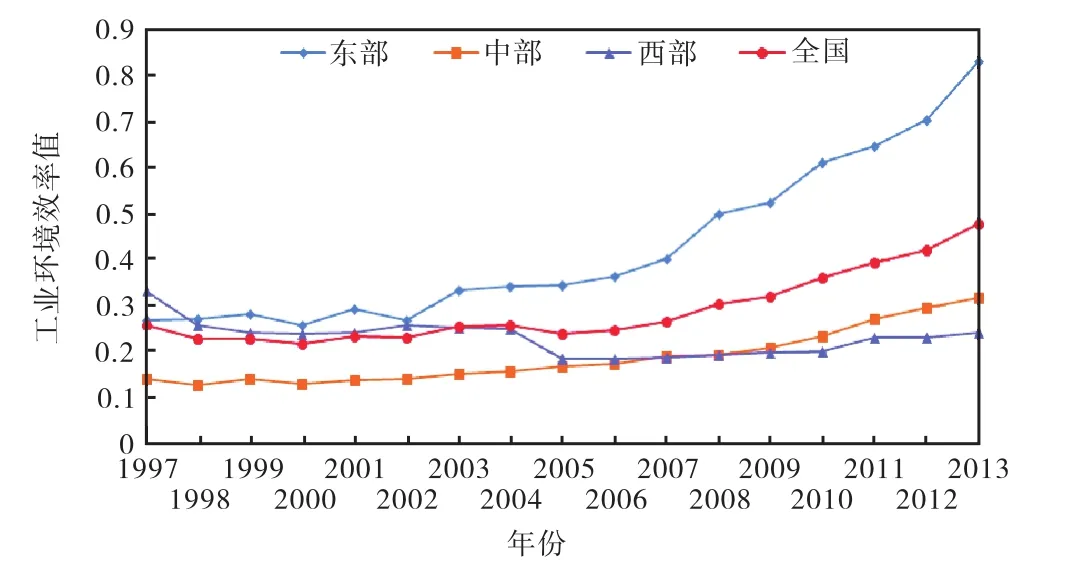

本文运用 Matlab编写程序进行计算,经测算得到 1997—2013年各省区市的区域工业环境效率值,如图2所示。由测算结果可见,中国工业环境效率水平整体偏低,时间上呈上升的动态变化趋势;空间上呈“东高西低”的非均衡特征,东部工业环境效率稳步上升,中部缓慢上升,西部趋于分化。

图2 1997—2013年中国及东中西三大地区工业环境效率变化趋势

2.核心解释变量

核心解释变量(自变量)为环境规制,细化为命令-控制型和市场激励型两种规制工具。本文以法律规制作为命令-控制型规制工具的代理变量,基于现有文献和数据的可得性,选取1982年来各省人大常委会、人民政府和环保机构颁布的限制污染排放的地方性累积有效的环保法规、行政规章和环境标准数的总量(cepolicy)反映地方环境法制情况(李胜兰等,2013);以排污费收入/污染排放①污染排放选用废气和废水中的SO2和COD主要两种污染物的指标,没有纳入固体废弃物排放量的原因在于固体废弃物的排污费征收占比很小,且固体废弃物存在较多缺失值,数据有较大的不稳定性。的对数(lnpc)和试点城市开始设立实施排污权交易平台的时间虚拟变量(etps)分别反映“利用市场”和“建立市场”两种类型的市场激励型环境政策工具。

3.中介变量

技术效应分为生产技术和绿色技术,利用传统 Super-DEA模型的思想,进一步测算传统的工业生产率以及污染治理效率作为生产技术效率(tfp)和绿色技术效率(green)的衡量指标。生产技术效率的投入为工业年平均从业人员数(万人)和固定资产净值(亿元),由于不涉及中间投入,产出指标更换为工业增加值(亿元)。绿色技术效率的投入指标选用污染治理投入(万元)、企业专职环保人员数(人)、工业废气和废水治理设施数(套)、工业废气中的二氧化硫(SO2)和工业废水中的化学需氧量(COD)产生量(万吨),将工业SO2和COD的去除量(万吨)视为产出指标②《中国环境年鉴》公布的企业专职环保人员数(人)的数据最长只到 2010年,故我们只可以计算出 1997—2010年的工业污染治理效率。。

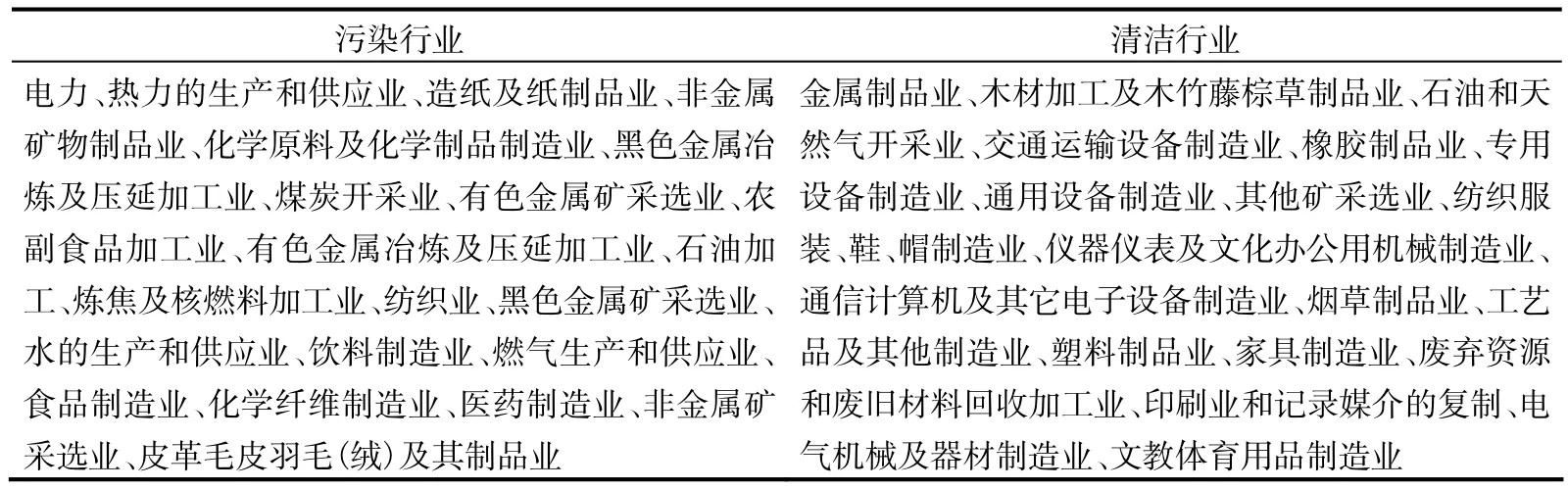

结构效应用污染行业工业总产值占地区工业总产值的比重(dirty)衡量。目前,学界尚未有污染和清洁产业的统一划分标准,本文对污染产业的界定采取赵细康(2003)以污染排放强度为依据的划分方法。选取工业废水、废气和固体废弃物以及工业废水中的化学需氧量(COD)、氨氮和工业废气中的二氧化硫(SO2)、烟尘、粉尘的排放量作为各产业主要污染物的指标,且以2005—2010年③由于《国民经济行业分类与代码》分别于 1994年、2002年以及 2011年进行了三次调整,并且为确保不同来源的数据库各年份行业统计口径一致,本文在测算过程中选定 2005—2010年为观察年份。污染行业具有一定的稳定性,有学者选择某一年为观察年份对行业污染度进行划分,本文为更准确地反映一段时期内的行业污染特性,因而选取2005—2010年连续6年的时间进行观察。为观察年份对39个工业行业(两位数代码 GB/T 4754—2002)进行划分(表1)。需说明,在本文的样本观测期内(1997—2013年),《中国工业经济统计年鉴》公布的各省区两位数行业连续的经济数据只覆盖25个行业,故本文实证最终仅以25个行业数据加以计算。

表1 依据行业污染密集度的工业行业(39个)分类

4.控制变量

考虑经济增长和资源消耗、环境污染的因素,根据已有文献(如李树和翁卫国,2014;陈红蕾和覃伟芳,2014;聂普焱和黄利,2013),控制变量包括经济发展水平、投入要素价格、研发投入、对外开放度和结构变量五大类,如表2所示。

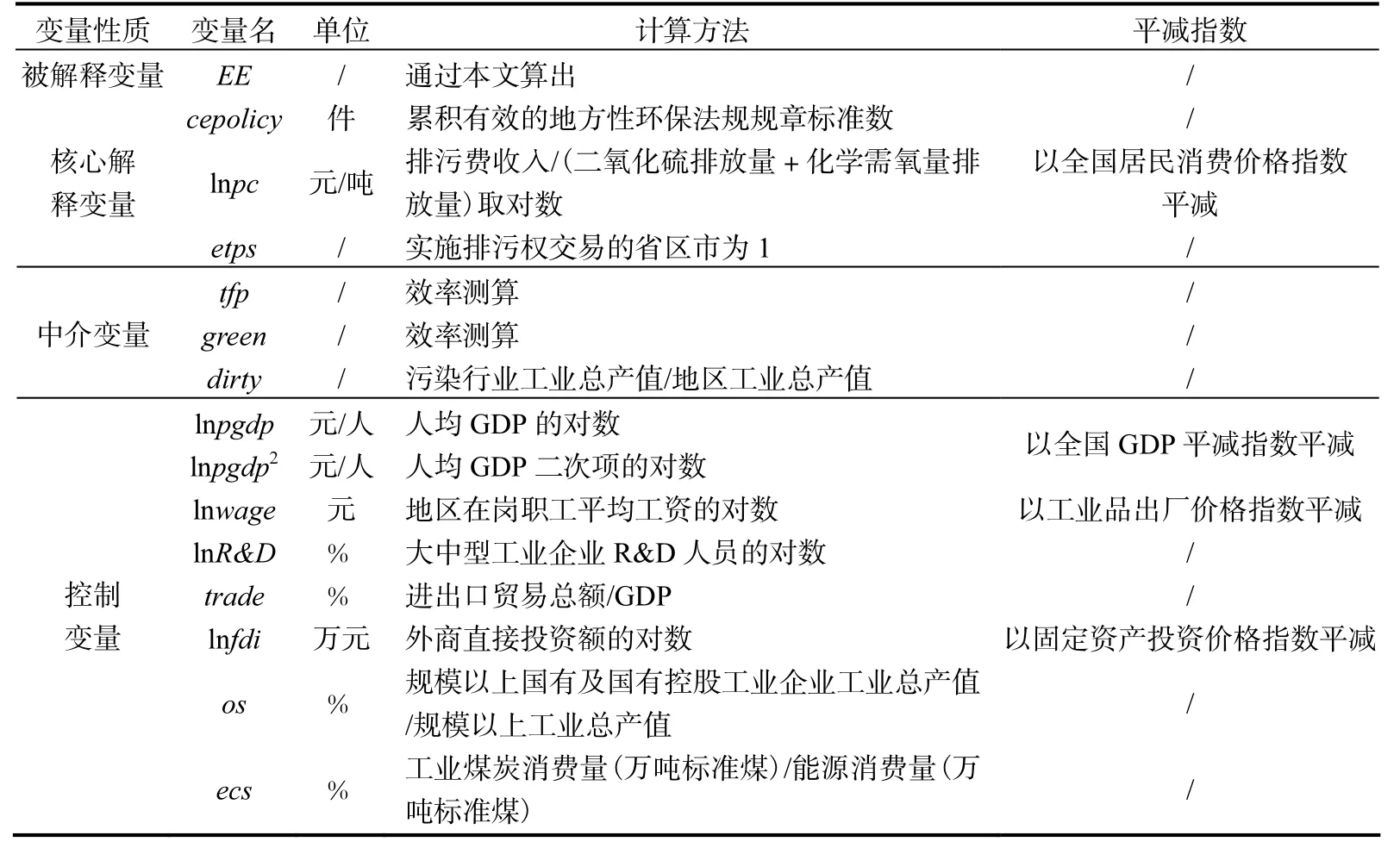

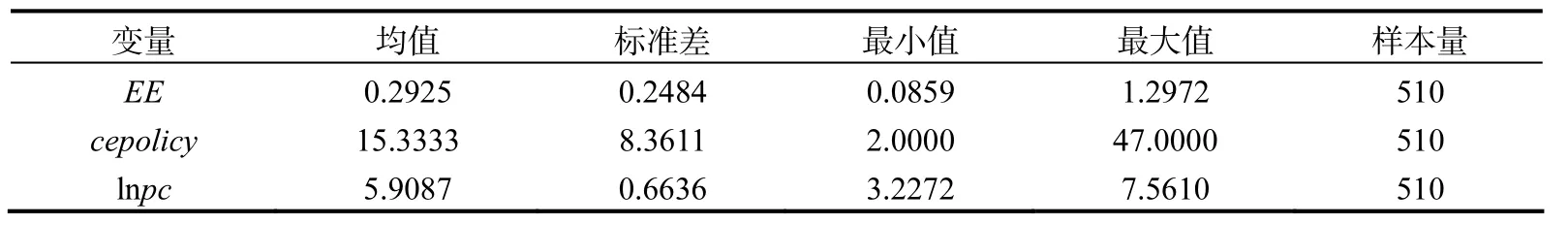

表2 变量计算方法和平减指数

本文选取 1997—2013年间采用除西藏和中国港澳台地区外的中国 30个省区市的面板数据进行实证检验。地方人大常委、地方政府和环保机构颁布的环境法规、行政规章和环境标准数据来源于中国法律法规信息系统①本文手工搜集了部分地方环境法规、行政规章和环境标准的数据,在搜集过程中,主要统计了地方人大常委会、地方政府和环保机构颁布通过的限制污染物排放的法规、行政规章和环境标准。,其它数据分别取自于 1998—2014年各省区市统计年鉴、《中国统计年鉴》、《中国工业经济统计年鉴》、《中国环境年鉴》、《中国环境统计年鉴》、《中国科技统计年鉴》、《中国能源年鉴》。对现价统计的变量均平减至1997年基期水平,缺失数据以插值法填补,表3报告了主要变量的描述性统计特征。本文还考察了所选用解释变量的相关系数和方差膨胀因子,发现解释变量间不存在多重共线性。

表3 变量的描述性统计

续表3

四、实证结果与分析

(一)基准回归

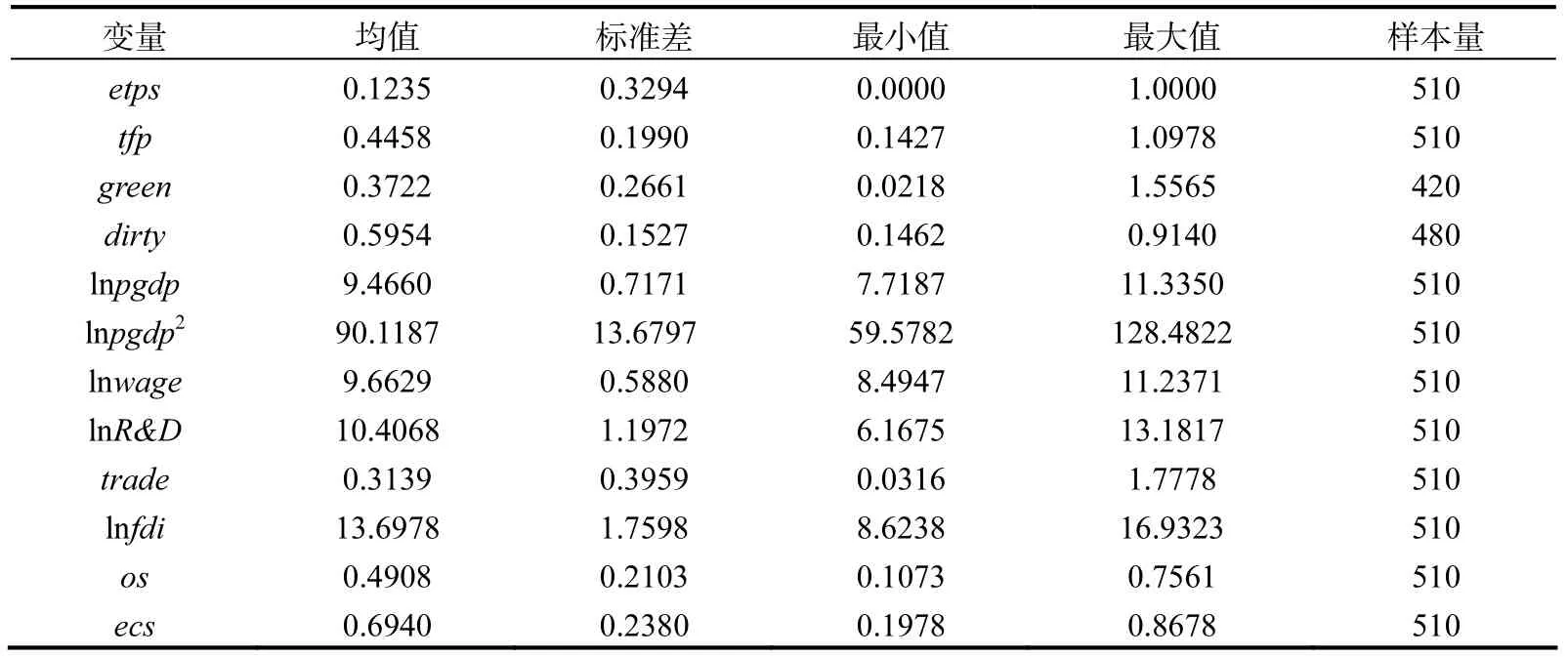

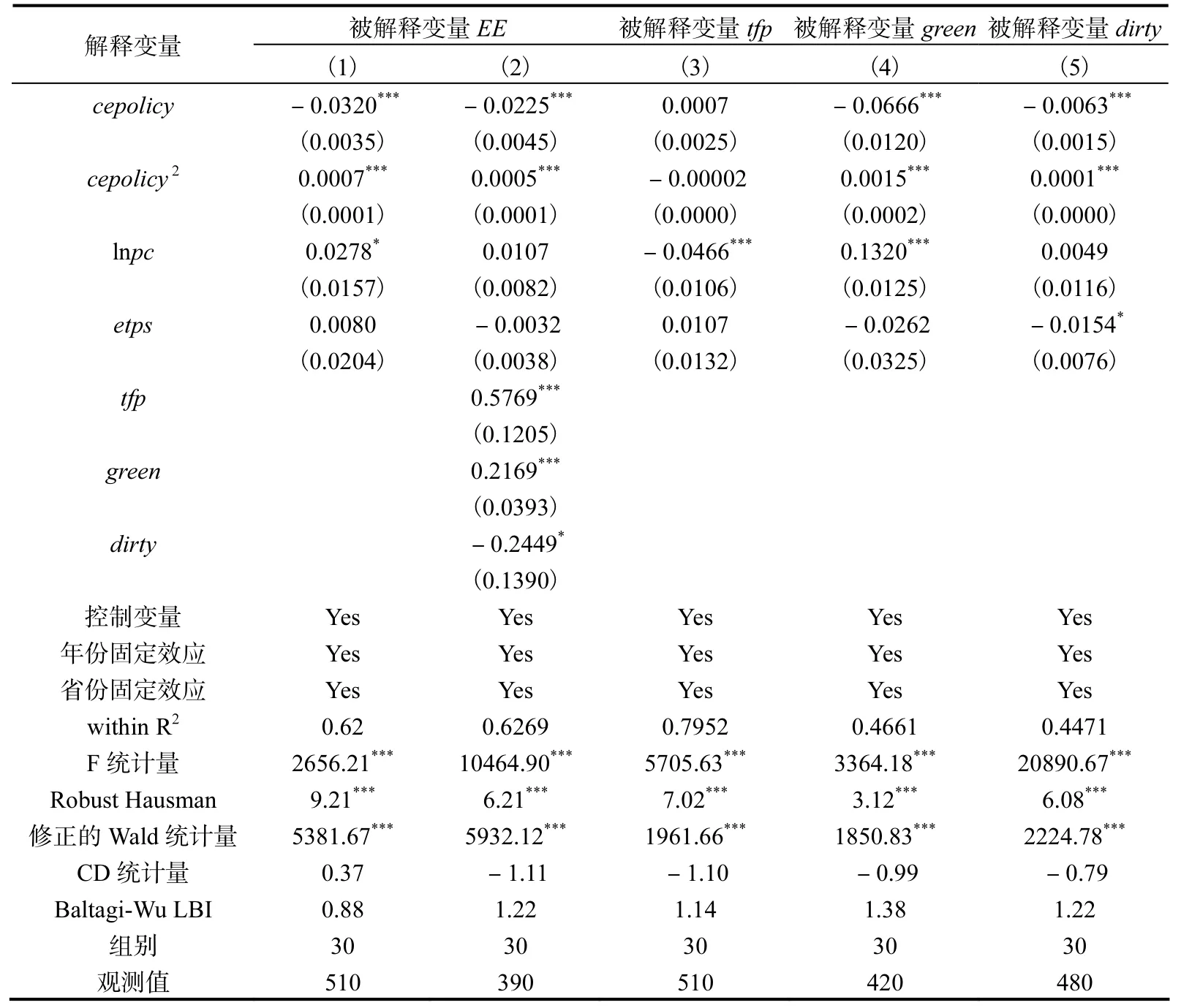

表4为普通面板数据模型下的双维固定效应估计结果。鉴于本文采用了典型的“大T小N”的短面板数据,运用Driscoll-Kraay方法对模型进行估计更为科学,并借助Wooldridge提出的“稳健Hausman检验”选择固定效应或随机效应模型。

表4第(1)列结果显示,全国范围内,命令-控制型的环境法制指标(cepolicy)与工业环境效率在 1%的统计意义上呈显著的“U”型关系。中国环境法制数量的丰富既意味着地方环保立法范围的扩大和条文规定的细化,也反映该地方政府对环境保护的重视度更高,有意愿投入立法成本完善法制建设,故可认为样本期的法制数量与地方法制强度呈正比。市场激励型规制指标——排污收费制度(lnpc)节能减排的效果较为显著,回归系数均显著为正,该回归系数意味着,其他因素不变的情况下中国单位污染排放上缴的排污费平均提高1%,工业环境效率约提高0.03%。与假说1一致,市场激励型规制工具能充分发挥企业的主观能动性,基于利润最大化原则下决策最优投入-产出量和污染排放量,促使自身效率向最优值靠近。而命令-控制型规制工具具有强制性,“一刀切”的方式不考虑企业减排能力的异质性,所有企业只能被动接受。为应对法制约束、达到规定排放标准,需尽快购置污染处理设备,甚至调整关闭重污染的工业项目,短期内可能增加部分企业的预防成本负担,造成效率的下滑,而长期可从绿色产业链中获得转型升级的创新补偿,绑架负向效应逐步消除。但这种正向促进效应仍然较弱,原因在于我国环境保护中多为约束性法规,内容过于宏观,大多为“要求”或“禁止”规定,鼓励性企业技术创新的法律条文亟待丰富。第(1)列的回归结果显示,排污权交易试点(etps)系数虽为正,但结果不显著,节能减排的促进效应不具有稳健性,这一估计结果与涂正革和谌仁俊(2015)等学者研究结论类似,说明我国排污权交易“试水”期间市场机制尚不健全。当前我国试行的排污权交易制度设计仍旧粗糙,可交易的污染物主要为氧化硫、氮氧化物、化学需氧量和氨氮,而这四种污染物亦是排污收费制度的重点缴费对象,由于我国仍旧缺乏两种制度的衔接协调机制,且后者的减排手段运用更为成熟,因而企业参与市场交易的意愿低,导致排污权交易市场呈现行政色彩浓厚、运行效率低下、市场冷清的尴尬局面。

表4 环境规制与区域工业环境效率——考虑结构效应和技术效应的回归结果

表4第(2)列与命题1结论一致,且结果显示技术效应对工业环境效率的提高具有很强的促进作用。对比生产技术和绿色治污技术的贡献度发现,在其他因素不变的情况下,全国的生产效率(tfp)和治污效率(green)平均增长1个单位,效率值分别增加0.58和0.22,生产效率贡献度远高于治污效率,这意味着当前中国工业环境综合效率主要依靠生产效率提高拉动,绿色治污技术的运用有待进一步强化,这与王兵和罗佑军(2015)的研究结论一致。结构效应变量(dirty)系数为-0.24,在10%的统计意义上显著。

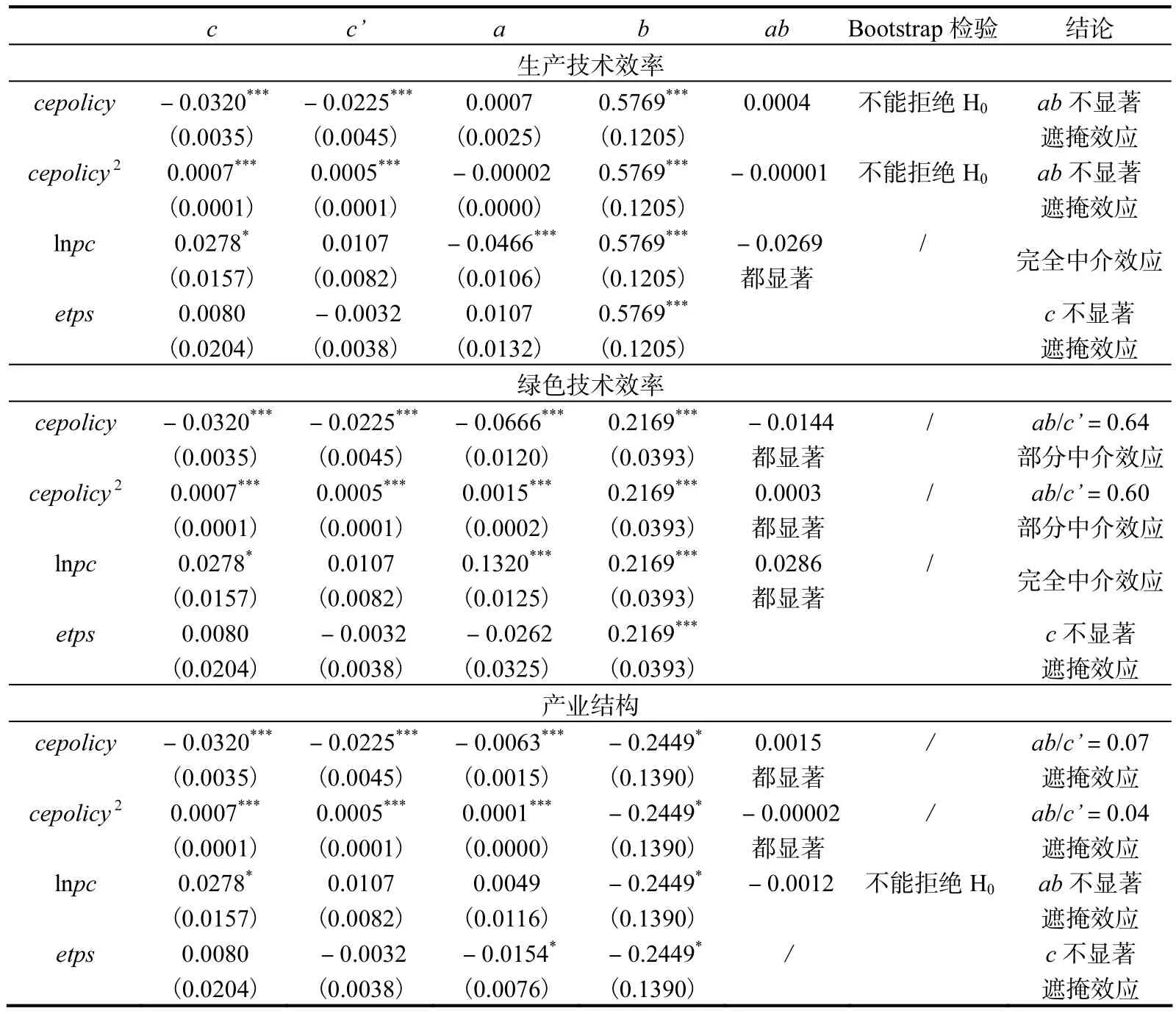

表5 环境规制与区域工业环境效率:基于技术效应和结构效应的中介效应检验结果

结合表4和表5中介效应检验结果可知,与命题 2一致,环境规制可通过技术效应或结构效应对区域工业环境效率产生作用,而不同类型的规制工具作用渠道也存在差异,与假说 2相吻合。环境政策对生产技术和绿色技术的影响存在“此消彼长”的替代效应特性,环境规制约束下,企业被迫增加污染治理投入,转移物资、人力等投入要素推进绿色技术的研发应用以减少单位产出的污染排放,以达到规制要求,绿色清洁技术的研发投资会挤占生产技术的进步空间。命令-控制型规制(cepolicy)在技术效应中通过促进企业绿色技术进步的机制显著,“利用市场”的经济激励型规制(lnpc)与生产技术和绿色技术分别存在显著的抑制和促进效应,说明“利用市场”这一环境政策工具的技术效应机制最为有效,而“建立市场”的经济激励型规制(etps)依然失效。产业结构中介变量仅通过环境法制(cepolicy)发挥作用,意味着通过命令-控制型的行政方式限制污染产业市场准入对地区工业结构变迁影响显著,而当前排污成本仍偏低,运用经济手段通过施加环境成本仍不足以利用淘汰“三高”企业,无法起到促使工业结构清洁化的效果。

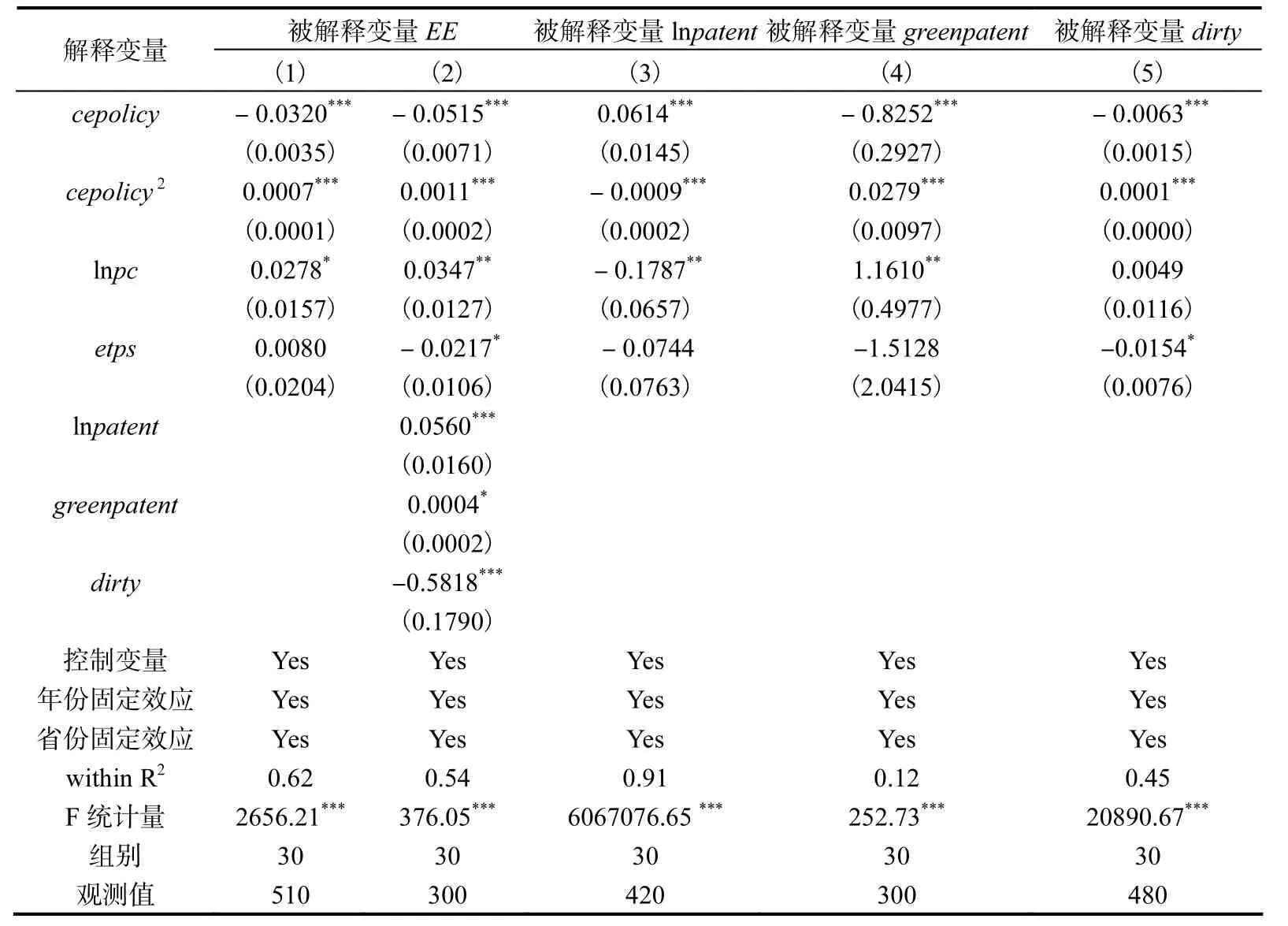

(二)稳健性检验一:指标更替

基准回归中,分别表示生产技术和绿色技术这两部分的技术效应中介变量——生产技术效率(tfp)和绿色技术效率(green)都是利用DEA模型的思想测算指标代替,然而其投入-产出变量的选择与工业环境效率(EE)的投入-产出变量存在一定的重合度,因此可能导致计量回归的内生性问题。故本文进一步以专利数作为技术创新产出的代理变量进行稳健性检验。本文选择 2000—2013年工业企业专利申请数的对数(lnpatent)近似替代工业生产技术进步变量,以 2001—2010年环境授权专利数(greenpatent)代表工业绿色技术创新产出,该专利数的量偏少,故并未作对数处理,两个指标的数据分别来源于《工业企业科技活动资料》和《中国环境年鉴》。

指标更替的稳健性检验的回归结果见表6。表6与表4所关注变量的系数和显著性结果基本一致,表明本文机制验证的基本结论可信度较高。在其它变量保持不变的情况下,工业企业专利申请数每增长1%,效率值增加 0.06;环境授权专利数增加1个单位,效率提高0.0004。以专利数作为技术进步代理变量的稳健性检验中,环境政策对生产技术和绿色技术分别产生的“此消彼长”的作用效应更加显著。

表6 稳健性检验一

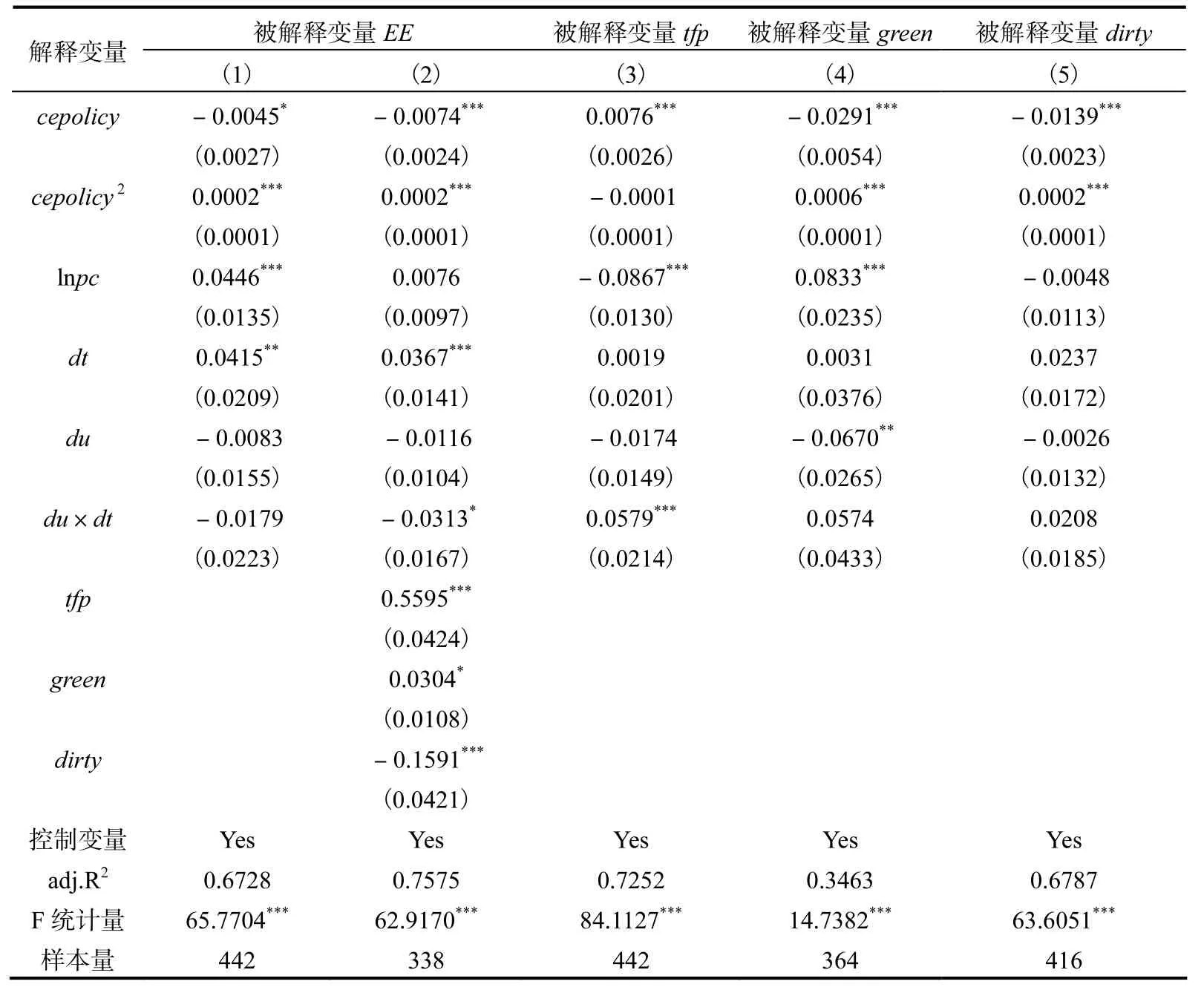

(三)稳健性检验二:倍差法的估计

为确保排污权交易机制检验结论的准确性,本文进一步利用倾向得分匹配法(PSM)为开始设立实施排污权交易平台的试点省份找到可供比较的对照组(本文采用临近配比法找寻对照组),运用倍差法(DID)实证考察环境规制与工业环境效率的关系,并进行中介效应检验。

表7中的虚拟变量dt和du分别表示是否实行排污权交易试点的时期和省份,du×dt为关注变量,若检验结果显示 du×dt的系数显著大于零,则说明了排污权交易制度能够有效发挥正向促进作用。

表7 稳健性检验二

由回归结果可以看出,表7第(1)列 du×dt的系数与前文表4第(1)列 etps的系数符号虽然相反,但结果都呈现不显著特性,说明排污权交易机制在我国的失效性结论再一次得到论证。而表7第(2)列~第(5)列与表4第(2)列~第(5)列相比,系数符号和显著性略有差异。表7第(2)列中,du×dt的系数显著为负,侧面反映了排污权交易制度在我国的实际运行过程中依然存在问题,不仅未能有效促进工业环境效率的提高,甚至有抑制效应。表7第(3)列虽然显示排污权交易制度已在提升工业企业生产效率领域起到显著的正向促进作用,但由中介效应检验结果可知,排污权交易制度通过技术效应和结构效应影响工业环境效率的机制都不显著,表明本文的研究结论具有一定稳健性。

五、结论与政策建议

本文基于1997—2013年中国30个省区市的面板数据,运用Super-SBM模型测算了中国区域工业环境效率,以期考察工业和节能减排的双赢发展状况。结果发现:中国工业环境效率水平整体偏低,时间上呈上升的动态变化趋势;空间上呈“东高西低”的非均衡特征,东部工业环境效率稳步上升,中部缓慢上升,西部趋于分化。结合理论分析,利用修正的中介效应检验方法实证探索了不同类型的环境规制对工业环境效率的作用效应以及产生影响的内在机制,结果揭示:(1)全国范围的命令-控制型规制手段对区域工业环境效率的影响呈现“U”型关系;基于市场激励机制下“利用市场”的规制工具——排污收费制度的回归系数显著为正,而“建立市场”的规制工具——排污权交易机制在我国并未找到能产生显著效应的证据。(2)环境规制可通过技术效应和结构效应两种渠道促进区域工业环境效率优化。(3)环境规制工具对生产技术和绿色技术的影响存在“此消彼长”的替代效应特性,“利用市场”的政策工具技术效应机制更强。(4)通过命令-控制型的环境立法限制污染产业市场准入对地区工业结构变迁影响显著,而现阶段利用经济手段通过施加环境成本仍不足以淘汰“三高”企业,促进产业清洁化。本文的研究结论虽然表明我国的环境规制能在一定程度上促使工业节能减排,但环境规制绩效明显低于发达国家。据此,我们提出构建政府与市场分权而治的全方位环境规制体系,采用命令-控制型和市场激励型相结合的复合型环境规制工具,具体政策建议如下。

第一,对于命令-控制型的环境规制,防范资源环境管理中的政府失灵,健全事前环境立法内容、事后监督管理体制。出台《生态文明建设绩效考核实施办法》,提高生态文明指标在地方官员晋升考核中的权重,通过制度有效激励和倒逼地方政府转变执政理念,遏制以牺牲资源环境换取高增长的短视行为,尽量避免地方政府为当地企业提供政治庇护、权利寻租致使政府失灵的行为。合理确定环境政策目标,积极修订完善相关法律法规,细化项目许可、区域限批、污染物排放的浓度标准、企业技术标准、法律责任等条款内容,增强操作性,确保命令-控制型规制工具实施时有法律保障的参照系可依。监督惩罚环节提高环境监察机构级别和独立性,实行环境执法责任制,坚决取缔严重违规企业。地方政府依据产业基础和资源环境保护目标出台《产业发展指导目录》,限制规模小、产能弱、效率低、污染重的传统企业,规划引导工业结构清洁化,在新兴产业带动下促进产业转型升级。

第二,对于市场激励型的环境规制,重点深化完善排污收费制度,使之逐渐向环保税制度转移,且尽快构建全国统一的排污权交易市场,并在未来建立环保税与排污权交易制度的互动协调机制。排污收费制度对于防治环境污染、优化效率发挥了重要作用,但与税收制度相比,排污费制度存在执法刚性不足、行政干预等问题,因此有必要进行排污费改税,鼓励企业减少排污,少排少付税,形成一种正向激励机制。区域性的排污权交易试点仍存在约束力低、市场容量小、规则不健全等问题,应尽快明确统一排污权交易市场的思路,有序推进顶层制度设计、市场培育、基础设施建设等各项工作。建立一套统一的交易制度,包括市场准入规则、一级市场确定配额总量的方法体系、配额发放竞争机制(逐步从免费为主、有偿发放为辅的模式向拍卖分配配额模式过渡)、二级市场的排污权交易主体的登记注册和交易规则等,以法律规范的方式作为市场有序运行的基础;强化基础实施建设,充分发挥产权交易中心的信息中介功能加快市场流动性,加强国内外交易中心的合作交流,提高交易效率;对交易进行集中地监管监督,中国政府还应筹备建立企业能耗监测系统,引入独立的第三方机构,对污染物排放量进行认证核查确保准确性,保证市场交易公平、公正和公开。此外,在总量控制的前提下,整合“利用市场”和“建立市场”两种市场激励型环境规制工具,逐步突出排污权交易制度的市场作用,发挥环境税制度的保障功能。将两种制度都纳入总量控制的核算范围之中,首先以购买排污许可证的方式对生产者排放的所有污染物统一收费管理,然后区别污染源,将其划分为可交易和参与上缴环境税两种类型,环境危害性较大的污染物,仅限于交税这类行政管制色彩浓烈的方式加以严控,禁止进入市场流通交易,同时建立环保资金收支信息公开披露制度。通过充分利用市场机制激发“波特假说”中的“技术创新补偿”效应,丰富激励绿色技术创新、工业技改“机器换人”等鼓励性法律条文,完善绿色专利制度。