优化初中物理学习活动培养学生思维能力的策略

肖 俊

(上海闵行颛桥中学 上海 201108)

我国古代大教育家孔子有句名言“学而不思则罔,思而不学则殆”,学和思构成求知活动的两个必要前提,两者互为条件,互相促进,又以思为本.中外的教育家总是把对学生思维的培育作为一项十分重要的任务[1].因此我们在物理教学中,精心设计学生的学习活动,丰富学生的学习经历,引导学生运用分析、综合、抽象、概括、演绎、类比、等效等思维方法,在学习过程中真正训练学生的思维,提升学生的思维品质.下面从4个方面阐述如何培养学生的思维能力.

1 开展实践活动 激发思维的积极性

课前的学习活动是学生独立的、自我学习的活动,是发现学习,主动学习.也是让学生在积极的、有准备的、带着问题的状态下投入课堂学习.有效的课前学习活动是提高学生的学习兴趣,培养学生的动手、动脑、探究能力及观察能力的一种载体,同时它还可以帮助教师了解学生已有的知识经验、生活的经历以及课前储备的知识和能力.

如在“平面镜成像”一节的教学中,我们可以根据知识来源于生活,并且与学生的生活息息相关,学生在生活中也有初步的体验和一定的感性认识.在此基础上,精心设计课前学习活动,容易激发学生学习的兴趣,引发学生积极思考.通过完成一系列的思维活动,促进学生深入思考,对教材上的说法和观察的现象进行思辨,不断思考,进而发表自己的观点.

发现一切你们能“照镜子”的地方,观察并拍摄照片.

你发现平面镜成像有什么特征?请列举出来.阅读教材相关章节,看看你所观察到的与教材上所论述的有什么不同?你是否能够判断?将其填入表1.

表1 观察到的与教材上的对比

要求:照片中有“你”有“像”,能反映你所发现的平面镜成像特征.

学生在完成活动的过程中观察到的现象有以下几种.

学生甲观察到:我离镜子越近,镜子中的我就变大,教材上说,像与物体的大小相等.我认为:亲自实验过了,还拍了视频,看到了当人向平面镜靠近,镜子中的人变大了.像比物体大.

学生乙观察到:镜子中的我和我自己一模一样,像印上去的一样,教材上说,像与物体的大小相等.我认为,像与物体的大小相等.

学生丙观察到:当我站在河边,河里有一个倒着的我,但我早上照镜子时,镜子里的我是正立的.教材上说,平面镜成的像是正立的.我认为,平面镜有时成正立的像,有时成倒立的像.

学生丁观察到:镜子中的右手是我的左手,时钟上3点,镜子里读出来是9点.教材上说,平面镜所成的像左右相反.我认为,平面镜所成的像左右相反.

这种精心设计的开放性的学习活动,学生自主选择生活中的场景或感兴趣的生活现象,让学生在自主的活动中,自然地生成疑惑,并对其进行思考再与教材中的观点进行对比,在比较的过程中,不断地质疑,通过一系列思维冲突和认知冲突,产生强烈的想知道正确答案的愿望.这种愿望驱使学生积极思考,产生创新的思维,提升学生的思维能力和思维品质,同时教师还可以根据学生暴露的前概念问题,进行针对性的教学,提高课堂教学的有效性.

2 优化活动的过程 保证思维实效性

正确的思维方法是实现思维目的、保证思维有效性的前提条件[2].荀子曾说:“知通统类,如是则可谓大儒矣.”学习要善于运用逻辑推理能力,找出事物之间的相关联系,能够对事物进行分类,这样才是真正有效的学习.简单易操作的学习活动,学生既不感兴趣,又对思维的训练没有太大的提高.难度大的学习活动,学生望而退步.因此适宜的学习活动,显得非常重要,因此教师要对活动的过程进行优化,在学生的最近发展区,这样才能保证思维的效能.

如在凸透镜成像规律的教学中,课程标准要求验证实验,学生只是按照活动卡的实验步骤,按部就班地完成,在学生的头脑中也许不会留下太深刻的印象,对凸透镜成像的规律仅仅是简单的记忆,对规律的来龙去脉并不能真正理解,如果我们把“验证凸透镜成像规律”的实验改成“探究凸透镜成像规律”的实验,将整个的实验过程进行优化,搭建思维的支架,降低分析、归纳的难度,形象呈现,切合初二学生以形象思维为主的特点.

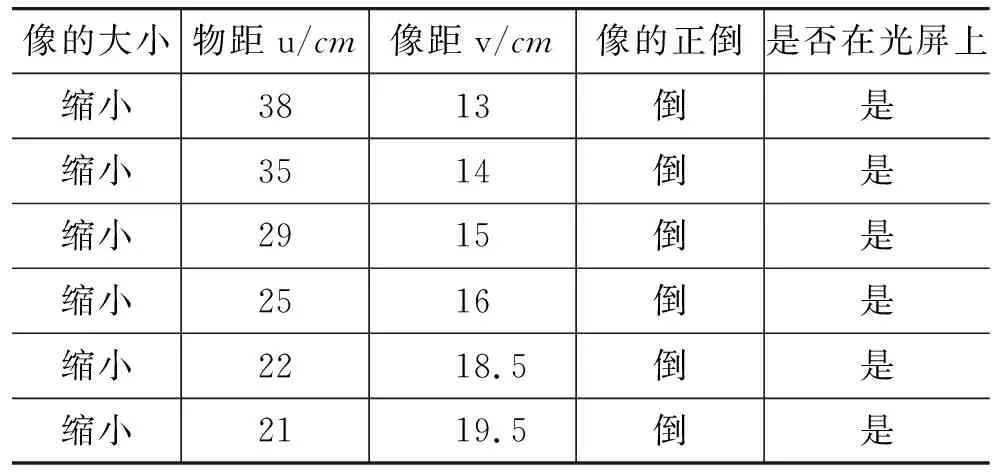

如表2所示,学生记录凸透镜成缩小像的实验现象和实验数据.

表2凸透镜成缩小像的实验现象与实验数据

f=10 cm

像的大小物距u/cm像距v/cm像的正倒是否在光屏上缩小3813倒是缩小3514倒是缩小2915倒是缩小2516倒是缩小2218.5倒是缩小2119.5倒是

面对6组数据,学生只能分析出:物距变大,像距变小的结论.八年级学生正处于从形象思维过渡的阶段,分析归纳数据的能力还比较薄弱.凸透镜成像规律并不是像反射定律(角度相等)和平面镜成像特点(距离相等)那样简单的等量关系.需要对数据进行一定的分类和归纳才能得出规律.

如何再引导学生进行深入的分析数据,得出物距、像距在一个区间范围内,思维的难度很大,从数据上几乎找不出任何规律.此时可以添加一个活动:让学生借助图像来寻找凸透镜成像的规律,用纸条代替物与像(事先剪好的“物”“像”黑色),贴在主光轴上,通过纸条的长度和倒正以及粘贴的位置形象直观展示出来,如图1所示.同时将实验过程中每一次成像的痕迹都保留在刻度纸条上,优化后的活动帮助学生从纸条的粘贴位置和长短及倒正等信息,学生仔细观察就分析出凸透镜成缩小实像的规律.

图1 凸透镜成像规律活动

说明:在黑板上提前画好刻度,从0(凸透镜的位置)向左右两边增加,如果像(或物)是正立的将纸条箭头向上,倒立的则将纸条箭头向下,粘贴.用纸条的长度代表像或物的大小,用纸条对齐像(或物)剪下,当研究放大像时,为了区别像的放大或缩小情况,用黑色代表缩小的物和像,用红色代表放大的像与物.最后用序号表明物与像的一一对应.

优化后学习活动,犹如数学中添加辅助线,不仅保证了学生思维的流畅性,增加了思维的效能,同时也教会学生一种科学的思维方法.

3 充实活动的内容 提高思维丰富性

在物理教学中,教师往往关注学生活动中正确的实验现象,而对实验过程中产生的错误现象往往认为学生没有按照正确的实验步骤操作,缺乏深入的分析,导致学生的思维受阻[3],对所学知识理解不到位.久而久之,学生的思维就会出现“营养不良”.

在“电路的动态变化”一节的教学中,在电源电压不变时,学生在移动滑片过程中先直接观察到3个电表的变化情况,然后再进行理论分析也可以得出电流表、电压表的变化情况,与之前观察到的现象一致.为了培养学生的思维能力可以增加一个探究实验活动:即通过观察计算两个电压表的变化量与电流表变化量的比值大小.可以得出两个电阻R1,R2两端电压的变化量与电流变化量的比值是相等的.这与他们之前的固有思维有冲突,认为是不相等的.

解决方法:可用定值电阻的U-I图像分析解决.定值电阻R1的数值等于两端的电压与通过电流的比值,因为在U-I图上是一条经过原点的倾斜直线,阻值就是斜线的斜率,其大小也等于其两端电压变化量与电流变化量的比值,如图2(b)所示.

图2 定值电阻U-I图像分析

即

又因为

ΔU2=ΔU1

所以

通过增加这样学习活动的内容,既拓展了学生的思维深度,又通过数理结合分析,进一步增加了思维的广度与难度,强化了学生的立体思维能力.

4 创设开放活动 提高思维发散性

发散思维是物理学习中一种重要的思维方式,它是由一个基点向不同的方向去选取信息、材料,进行重组、整合,提出多种解决问题的方案,使思维呈现出多维发散状.同时发散思维能力也是工作和学习中不可或缺的能力.在课堂教学的各个环节中,我们可以创设开放情境,促进学生多方位思考,培养学生的发散思维.

如在“压强变化”一节的教学中,在新课引入环节,我们可以创设一个这样的开放情境:带有盖子的轻质柱形容器中盛有水,放在水平桌面上,将一个玻璃板置于容器上.玻璃板上面放置一块正方体.怎样操作可以改变桌面受到的压强?如图3所示.

学生依据创设的情境从各个方向、多种角度拓展思考,想到不仅仅是图3中6种改变桌面受到的压强的方法.最后我们又引导学生对以上方法进行梳理,分类归纳得出改变压强的方法有:(1)压力F不变时,改变受力面积S;(2)在受力面积S不变时,改变压力F;(3)改变压力F的同时改变受力面积S.帮助学生透过现象看本质,加深对知识的理解,同时提高学生综合分析归纳的能力.

图3 “压强变化”教学中创设的开放情境

学生从不同的角度思考,思维活动多向发展,学生由寻找唯一正确答案的集中思维,拓展转变为多方位的发散思维,训练中如果形成的发散思维链越多,培养学生发散思维能力的效果就越好.

同样,在习题的教学中,教师可以采用一题多用、一题多解、一题多变,多层次、多角度、多方法、多方位,用不同的思维方法进行因果分析,有助于培养学生的发散思维能力,进而使学生对物理问题分析的更全面、更深刻.

物理学习的过程,实际上就是思维能力养成的过程,无论是概念还是规律的学习,都是学生积极参与思维的过程;因为人的思维能力不是凭空而来的,一个人的思维能力只有在学习知识的过程和解决问题的过程中,不断完善知识和经验才能得以提升.