国内外学术期刊影响力评价指标体系调研分析*

王传池,胡镜清,**,江丽杰

(1.湖北中医药大学基础医学院 武汉 430065;2.中国中医科学院中医基础理论研究所 北京 100700)

学术期刊评价理论与实践来源于国外,最初采用同行评议(peer review)方法,但因易受客观条件限制,后来以布拉德福“文献分散定律”(Bradford’s Law of Scattering)[1,2]、“ 加 菲 尔 德 定 律 ”(Garfield’s Law of Concentration)以及普莱斯的文献增长规律与文献老化指数(Price Index)等作为主要理论依据,从“研究峰值”、文献数量、参考文献之间的相互引证关系等角度对期刊进行排序和筛选。随着信息科学和计算机技术的迅速发展以及互联网的普及应用,国内外研究人员在传统期刊影响力评价指标基础上,不断探索优化并提出一些适应网络环境的期刊评价指标。

1 国外学术期刊影响力评价指标体系研究概况

英美两国是期刊评价理论发源和实践的先行者。其中,美国科学信息研究所(institute for scientific information,ISI)开发的科学引文索引(Science Citation Index,SCI),《社会科学引文索引》(Social Sciences Citation Index,SSCI),《艺术与人文科学引文索引》(Art&Humanities Citation Index,A&HCI)及《期刊引证报告》(Journal Citation Reports,JCR)等对来源期刊的选择和评价受到了国际的广泛关注和认可,其来源期刊来自世界各地,没有语种和地域限制,并且其完善和成熟的评价体系代表了世界最权威的期刊评价水平,其期刊评价的理论与实践也成为世界各国效仿的标杆。

1.1 传统期刊影响力评价指标

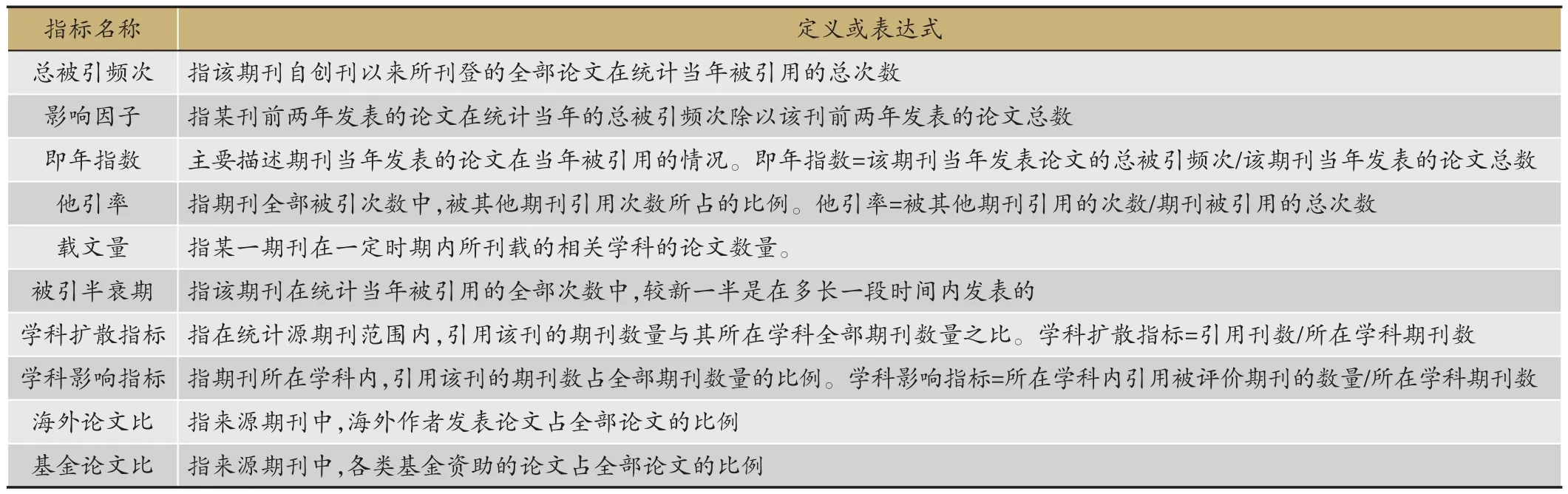

ISI来源的期刊质量具有较高可信度,其发布的JCR中列出了总被引频次、影响因子(impact factor,IF)、即年指数(immediacy index,II)、他引率、载文量、被引半衰期、学科扩散指标、学科影响指标、海外论文比、基金论文比等期刊影响力评价指标(表1)。其中,载文量指标反映科研产出率,而影响因子和总被引频次则体现期刊论文受关注程度,二者结合可基本反映期刊的学术影响力。目前,影响因子和总被引频次已成为期刊评价中最常用也是最主要的文献计量学指标,其中又以影响因子的研究最多,应用最为广泛。

表1 传统期刊影响力评价指标

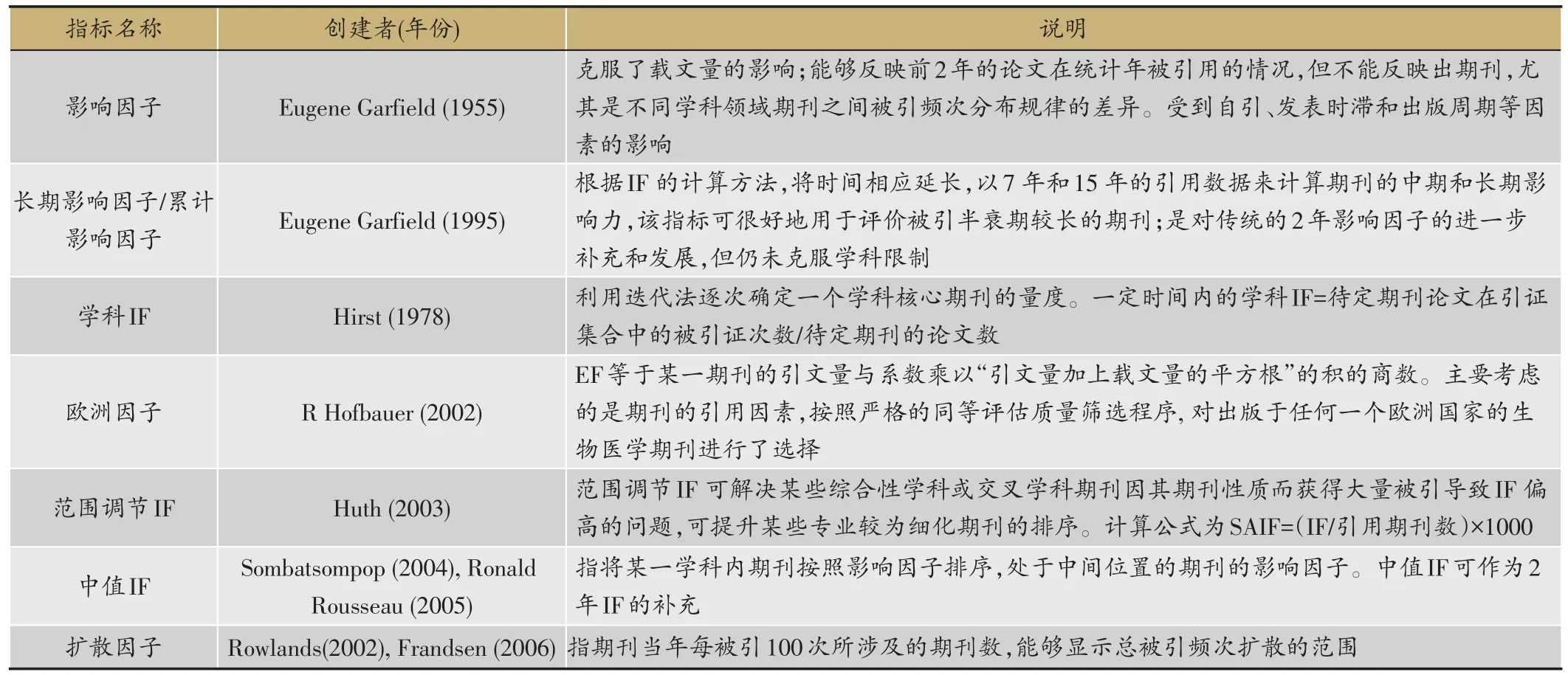

表2 影响因子及其扩展指标

“影响因子”(IF)[3-7]的概念是美国情报学家和科学计量学家尤金·加菲尔德(Eugene Garfield)于1955年提出的,最初是为了《Current Contents》的评估与挑选期刊,主要依据是该期刊发表论文被引用率的算术平均值。如今,IF己成为学术界权威的期刊影响力评价指标。对某个特定期刊,其某年IF就是该期刊在该年之前两年发表论文在该年被引用的平均次数。IF计算方法简单,易于理解。消除了论文数量的影响,但并未消除期刊所在学科中包含期刊数量的影响,导致不同学科之间期刊IF具有巨大差别而不具可比性。另一方面,IF还受到自引、发表时滞和出版周期等因素的影响。基于IF存在的缺陷,多种扩展指标被提出,如长期影响因子(long-term impact factor)/累计影响因子(cumulative impact factor)[8]、学 科 IF(Discipline impact factor)[9]、欧洲期刊质量因子(European Journal Quality Factor,EJQF)/欧洲因子(Euro-FactorTM,EF)[10]、范围调节 IF(scope-adjusted impact factor,SAIF)[11]、中值 IF(cited half-life impact factor/Median Impact Factor)[12,13]、扩散因子(Diffusion factors)[14,15]等(见表2)。这些指标在一定程度上是对IF的补充和发展,但因评价侧重点不同,目前仍无法取代IF的地位。

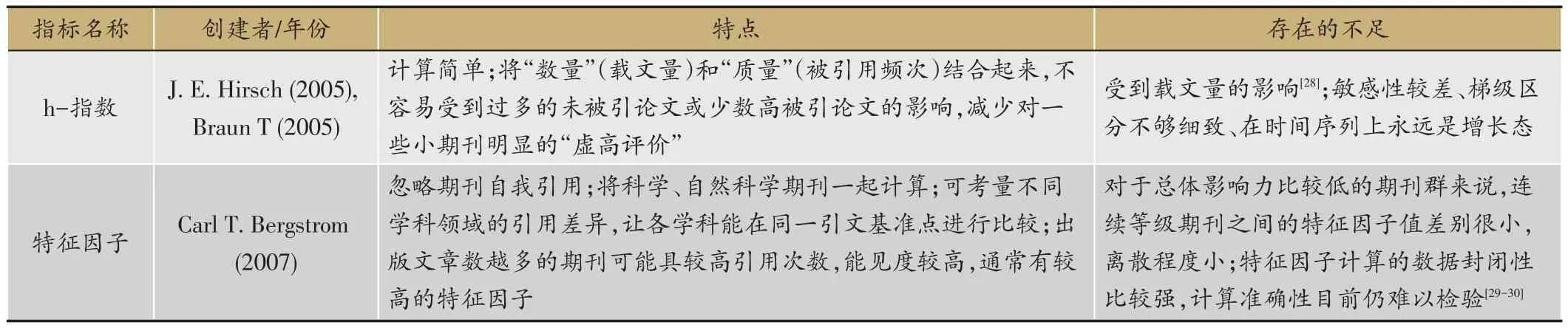

表3 适应网络环境的新生期刊影响力评价指标

1.2 适应网络环境的新型评价指标

随着网络环境下各类电子期刊和网络化期刊的迅速发展,网络信息计量学(Webometrics)应运而生。在载文量、基金论文比、总被引频次、影响因子、即年指标、被引半衰期等传统文献计量学指标的基础上,国外研究人员相继提出一些适应网络环境的期刊评价指标。如h-指数(h-type index)[16,18]、特征因子(Eigen factor(TM)metrics)[19]等。h-指数的概念由Hirsch于2005年提出,原指一名科学家发表的Np篇论文中有h篇每篇至少被引h次,后来Braun将其引入期刊评价,指某期刊在统计当年被引用的论文中最多有h篇文章被引用频次不少于h次。特征因子则由Bergstrom于2007年提出,2008年正式新增到JCR学术期刊评价指标体系中。这些新生指标的出现从不同侧面对期刊影响力评价起到积极的促进作用,但仍存在不足(表3)。除h-指数与特征因子外,部分研究人员尝试将其他一些基于学者贡献度的指标应用于期刊影响力评价,如g-指数[20]、h(2)-指数[21]、hg-指数[22]、hI-指数[23]、hm-指数[24]、mock h-指数[25]、SRI-指数[26]、j-指数[27]等,但尚有待进一步深入研究以明晰各指标之间的关系及其影响因素。

2 国内学术期刊影响力评价指标体系研究概况

上世纪90年代初,我国科学技术委员会与国家新闻出版署发布了《科学技术期刊管理办法》[31],着手建立学术期刊影响力评价指标体系。回溯其发展历程始于在文献计量统计分析基础上筛选核心期刊的研究。1988年,中国科学技术信息研究所率先出版了《中国科技期刊引证报告》(CJCR),建立了中国科技论文引文分析数据库(CSTPCD);1992年,北京大学图书馆推出第一版《中文核心期刊要目总览》(简称《总览》)。此后,中国社会科学院文献信息中心研制出版了《中国人文社会科学核心期刊要览》(简称《要览》),建立了中国人文社会科学引文数据库(CHSSCD);南京大学中国社会科学评价研究中心研制了《中文社会科学引文索引》(Chinese Social Science Citation Index,CSSCI)来源期刊库;中国科学院文献情报中心出版了中国科学引文数据库来源期刊,建立了《中国科学引文数据库》(Chinese Science Citation Database,CSCD);清华大学图书馆和中国学术期刊(光盘版)电子杂志社出版了《中国学术期刊综合引证报告》(Chinese Academic Journals Comprehensive Citation Report,CAJCCR),建立了中国引文数据库(CCD);重庆维普资讯有限公司出版《中文科技期刊评价报告》,构建了中国科学指标数据库(CSI)。2009年,中国学术期刊评价委员会、武汉大学中国科学评价研究中心联合颁布了国内外期刊评价中第一种分类、分级排行榜和权威与核心期刊指南——《中国学术期刊评价研究报告》(简称《RCCSE评价报告》。

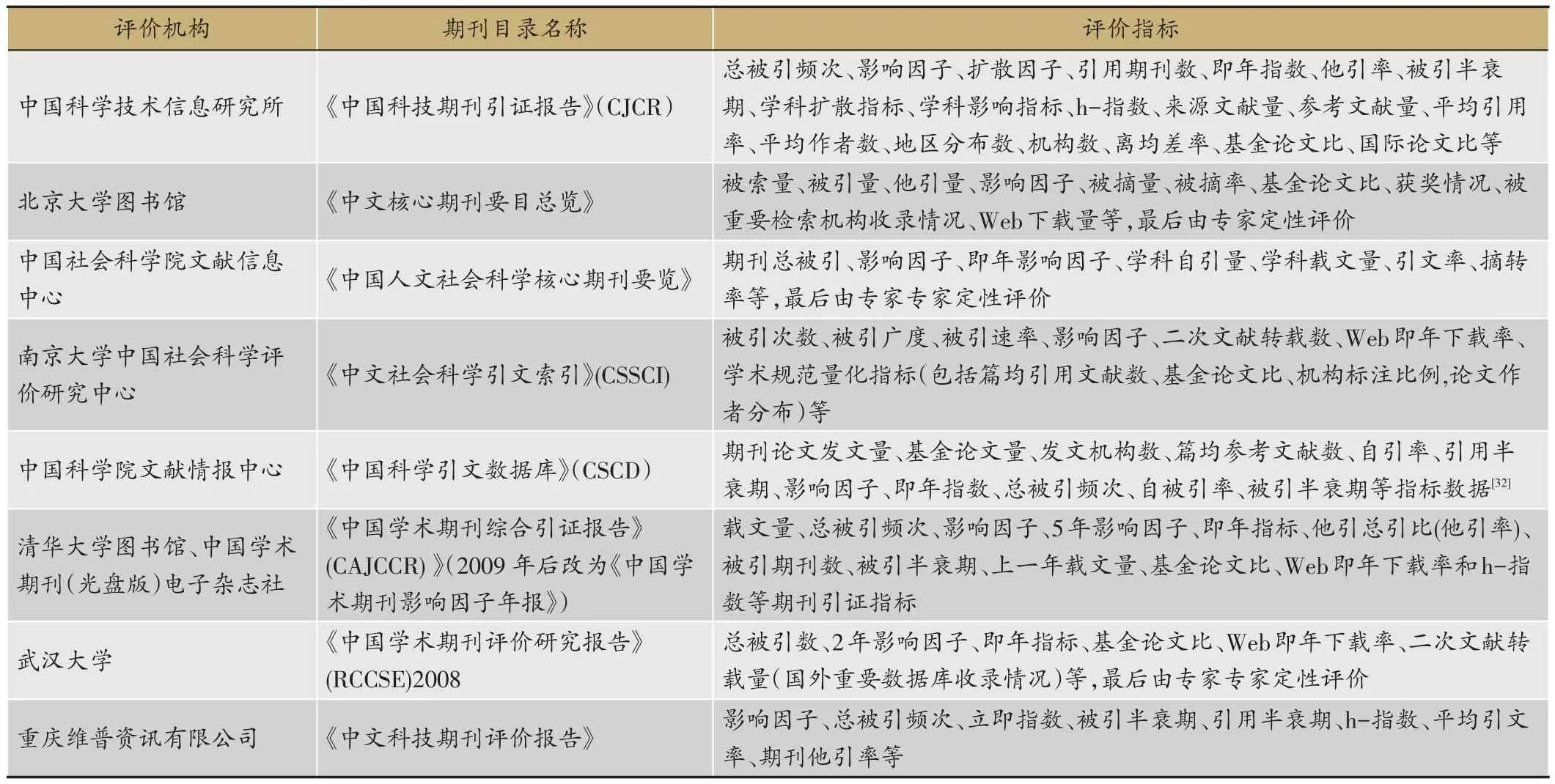

以上各家期刊评价机构大多采用文献计量学方法与专家鉴定相结合的方式(定量为主,定性为辅)综合测定核心期刊或统计源期刊。《中国科技期刊引证报告》以《中国科技论文与引文数据库》为基础,对来源期刊进行引文分析,详细列出了每种来源期刊的科学计量指标,并适时修正和增补。北京大学图书馆研制的《中文核心期刊要目总览》与中国社会科学院文献信息中心研制的《中国人文社会科学核心期刊要览》采取分学科、多指标、遵循同行评议、学科影响、摘录情况、国际国内显示度等评价原则,并考虑学科前沿性与地区性选择来源期刊,近年来逐渐加大了定性指标的评价力度。前者的遴选对象涵盖了自然科学与社会科学类期刊,属于综合类期刊评价,后者则侧重于人文社科类期刊的评价。南京大学社会科学研究评价中心的《中文社会科学引文索引》(CSSCI)虽然不是遴选核心期刊,但其来源期刊的遴选也是建立在引文分析的基础上,拥有独立的引文索引数据库,同时也兼顾地域性与学科问题,这与SCI及SSCI对来源期刊的遴选原则一致,又因其是对我国人文社会科学学术期刊的评价,因此也被誉为“中国的SSCI”。《中国科学引文数据库》以基础科学为收录重点,在基本结构、选刊原则、期刊筛选等方面与美国SCI接轨,皆考虑了学科内容的分布,以期反映每一学科的核心期刊。《中国学术期刊综合引证报告》对所收录的学术性期刊论文引文数据进行规范化加工处理,经统计分析后编制成一部综合性大型科学文献计量报告,全面给出了我国学术期刊的文献计量学评价指标。其中,5年影响因子被2005年版《中国学术期刊综合引证报告》首次纳入期刊评价指标体系。《中国学术期刊评价研究报告》的评价研究工作由中文学术期刊、高职高专成高院校学报、中文OA学术期刊等三个部分评价构成,注重从发文被引用角度反映期刊影响力与质量。综上,《中文核心期刊要目总览》、《RCCSE评价报告》是对期刊进行分级评价(核心和非核心期刊),而CSCD等则是对源期刊的引证指标进行分析评价;CAJCCR、《中文科技期刊评价报告》等则依托其独立数据库对期刊进行评价,因此各属不同类型,评价的目的、对象、采用的评价指标和方法也不完全一致。各大期刊目录及其评价指标见表4。

表4 我国8大期刊目录及其评价指标

近年来,我国学者在系统学习并引进国外期刊影响力评价指标基础上,针对现存问题,努力探索更完善、更适合我国学术期刊评价的新指标。如2015年由中国科学文献计量评价研究中心、清华大学图书馆联合发布的《中国学术期刊影响因子年报》[33]中,首次提出学术期刊影响力指数(Clout Index,CI),并将其作为新的期刊评价非线性综合指标。而随着网络环境下各类电子期刊的迅速发展,文献计量学正发生着结构性的变化[34],一些适应网络环境的新型期刊评价指标相继出现。除国外学者提出的h-指数和特征因子(Eigen factor(TM)metrics)外,我国CAJCCR研制发布了Web即年下载率。Web即年下载率指期刊在全文数据库中当年被下载的该年出版并上传网络的论文次数与该期刊当年出版并上传网络的论文数之比,能够较为迅速地反映期刊的网络传播影响力,同时在一定程度上改善影响力评价滞后的现象。此外,我国学者也在h-指数基础上,进行了扩展研究[35],相继提出了A-指数、R-指数、AR-指数[36]、e-指数[37]、f-指数[38]、f(x)-指数[39]、w-指数[40]等系列指标,推动了期刊影响力评价体系研究的发展,并取得一定成果,但同样需要进一步探讨与完善。

总体而言,在期刊影响力评价体系研究方面,我国与国际研究基本保持一致,都共同采用了总被引次数、影响因子、即时指数、载文量、被引半衰期等常规指标,同时结合我国期刊工作的具体实践,注意指标设置的科学性、合理性和可操作性,促进了我国期刊评价研究的多元化发展,逐步走向成熟与完善。

3 问题与展望

学术期刊影响力评价是期刊质量发展的“指挥棒”,同时也是期刊生命力的保障。目前国内外的期刊评价体系颇多,可供科研管理部门更多选择,同时也存在评价体系之间未统一;过分依赖定量评价方法和结果;评价时滞长;缺乏监督机制等问题。各地区和单位困扰于如何选择真正权威的学术期刊评价体系,有的单位干脆新创自己的评价体系,因此造成对学术期刊的评价结果千差万别,呈现无序甚至混乱的状态。此外,几乎每个单一的学术期刊影响力评价指标均存在局限性。如总被引频次与刊物学术水平、所属学科、载文量、可获得性等有关,同时还受到作者漏引、错引、用而不引或引而不用等的干扰。而IF则受到论文因素、期刊因素、学科因素、传播方式、检索系统、名人效应等的影响。一般情况下,出版时滞较短的刊物更容易获得较高的影响因子;论文量少的期刊容易得到高影响因子,并且这部分期刊的影响因子在年度之间会有较大的波动;而论文量多且创刊年代久的期刊往往容易得到较高的总被引频次;学科内期刊数量的增加往往导致期刊的总被引频次和影响因子的大小增加[41];一份学术月刊相比双月刊、季刊,就容易产生较大影响力;署有名人名字的文章或被名人所推荐的文章更容易被引用等。除此之外,对学术期刊影响力评价指标的影响还涉及评价指标体系、评价标准、评价原则、评价方法、程序等诸多因素。而多指标综合评价体系中指标的权重问题也一直是期刊评价的难点和重点。

我们认为学术价值是期刊影响力评价的核心,而创新性又是学术价值的重要体现。因此,反应期刊创新性的指标,如被引率、转摘率、高影响论文率等应作为评价的重点和基础。除此之外,社会实践影响力、社会信誉度与读者认可度也是期刊影响力评价的重要维度[42]。亟需在不断总结、吸收国内外期刊评价中的有益经验和做法的基础上,通过深入的调研分析与专家咨询论证,建立以学术价值为核心,以创新性为基石的,更为科学、公正、合理的学术期刊影响力评价标准和指标体系。