当“如何学”成为课堂的核心时

李爱红

摘 要:当“如何学”成为课堂的核心,遵循学习、记忆的规律,用赏识的眼光和行为去激励引导学生,满足学生的内心需求,践行陶行知先生的“教学合一”理论时,语文课堂就有了生命,学习的快乐与享受在语文课堂中流淌,困扰多年的语文成绩提高的烦恼便迎刃而解。

关键词:机会;主体;实践;理论;探索

本人对新课程形成的初步认知就是“新课程最大的变革应该是一切教学活动都是为学生的学服务的”。可是认识与操作之间却存在着巨大的差异,现实教学中常常因为教学进度、学生课堂反应“迟钝”等问题,使我们舍不得“浪费时间”,于是刚准备迈出变革的步伐又收了回来。

一、有心栽花花不开

笔者所在的学校是当地相当有影响力的学校,在这样的环境下,教师们都牟足了劲儿,备课、上课、测试、辅导,想尽各种办法提高学生的成绩,于是对自己要求更严了,备课的内容更加完备详尽,对学生要求更严了,也许是师生双方太紧张了,乃至于学生明明已烂熟于胸的知识,一到考试呈现出来的答案让老师火冒三丈,学生自己也觉得莫名其妙,于是不但没有提高零点二分,甚至还倒退了零点五分。

二、无心插柳柳成荫

在又一次深受打击后,我换了一种视角去考虑学生应该如何学,然后有了一个全新的视野,学生在课堂上由原来的死气沉沉的被动听课者一下子活跃起来。在公开质疑与解惑环节,我会适时点评,对有思考深度的、有价值的問题大加赞赏,对能给其他同学提供帮助的同学给予高度赞扬。一切为了“如何学”服务,在课堂四十五分钟让学生两两合作,当堂完成,于是,我在课堂上,看到的不仅是语文课堂的学习,我还看到了孩子们在语文课之前的学习准备,甚至还亲自参与了语文课之后的学习的引导与推动。

三、问渠哪得清如许

一直以来,我都认为教育教学理论是专家学者的事,一线教师应该只管上课,出成绩,却从来没有想过理论和出成绩之间竟然有着这么密切的关系。因为,当我回顾这几年的课堂教学行为的变革时,仔细琢磨,发现曾经不经意间“浅阅读”的一些教育教学理论,竟是我教学行为变革的理论依据。“问渠哪得清如许,为有源头活水来。”

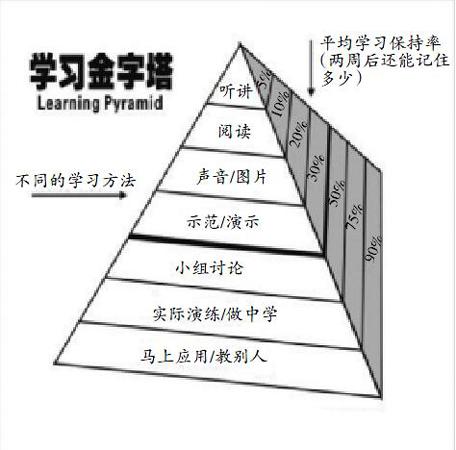

1.学习金字塔

一次偶然的机会,我看到了“学习金字塔”,不觉怦然心动,原来不知不觉间,我凭着感觉所做的尝试、探索竟暗合了这张图表明的科学原理。

因为我的课堂不再是过去的“听讲”,这种只能保持5%的低效学习,而是通过课堂上的探究讨论实现“小组讨论”这样的行为,使学习保持率达到50%,而展示自己和帮助解答别人的问题,更是“实际演练、做中学”这种保持率达到75%的方法和能实现保持率90%的“教别人”的学习行为。这件事给我的启示是,如果能更早一点接触到这张图,也许会节省很多摸索的时间,也能让更多的学生受惠。

2.赏识教育理论

金晓华在《浅谈赏识教育》一文的“摘要”中指出:“赏识教育是通过欣赏和赞扬受教育者的优点来进行教育的一种教育方式。赏识教育在面向全体学生、注重学生在教育教学中的主体地位等方面与素质教育相吻合,是实施素质教育的一种重要而有效的教育方式。赏识教育的实施途径是:发现优点,欣赏优点。”

因为课堂上让学生动了起来,他们才有机会展示出足以让老师赏识的行为,所以我才有机会去发现他们思想的火花、努力的状态、独到的方法、合作的态度、探究的精神、质疑的勇气……比如,有一次,我表扬了一个同学,借助工具书解决自己困惑的行为,渐渐地,我发现同学们都特别喜欢查字典、词典。因为这些被赏识的行为都是学生和我共同见证的,所以它的激励和引导作用就会特别明显。

3.“教学合一”的理论

“从教的先生,只管照自己的意思去教学生;凡是学生的教学兴味,一概不顾,专门勉强拿学生来凑他的教法,配他的教材。一来先生收效很少,二来学生苦恼太多,这都是教学不合一的流弊。”

陶行知先生的教学理论中就表明先生的责任不是脱离学生实际和需求去制定所谓的“教案”,把学生生拖硬拉地来“凑他的教法”,原来,做教师的全部责任在教学生学,先生必须根据学的法子来制定教的法子,还可以进一步衍生出必须根据学生需求的内容来制定教学的内容等等。总之,当“如何学”成为课堂的核心时,教师的教、学生的学,一切都将发生根本性的改变。

四、那人却在灯火阑珊处

二十多年的语文课堂中的寻寻觅觅,苦苦探索,到现在才知道跳出语文课堂,转换角色,让自己从语文课堂的“主宰”变成主导,让主导的核心从“如何教”变成“为‘如何学服务”的课堂,学生主体地位得到凸显的课堂,课堂气象自然焕然一新,学生学习状态自然会“生机勃勃”。教与学的快乐与幸福在语文课堂中流淌;语文学习的兴趣,在课堂上被激发,在课堂外被延续;语文学习的效果被凸显。真是“踏破铁鞋无觅处,得来全不费功夫”。

参考文献:

[1]金晓华.浅谈赏识教育[J].邵阳学院学报(社会科学版),2000(3):90-91.

[2]亚伯拉罕.马斯洛《人类激励理论》[M].中国人民大学出版社,2007:28-29.

编辑 温雪莲