塔里木盆地南缘风动力环境研究

郑 伟,郑新倩,刘娅楠,马 凯

(1.塔中气象站,新疆 库尔勒 841000;2.新疆兴农网信息中心(新疆农业气象台),新疆 乌鲁木齐 830002;3.巴音郭楞蒙古自治州气象局,新疆 库尔勒 841000)

截至2014年底,我国荒漠化面积为261.16万km2,其中,新疆荒漠化面积为107.06万km2,占41.0%[1]。地处新疆的塔里木盆地,由于盆地内分布有我国最大的沙漠—塔克拉玛干沙漠,导致该区域成为我国及东亚地区的主要沙尘源区,贡献了东亚地区35.0%左右的沙尘气溶胶[2-4]。该盆地是我国沙尘天气的最高发中心,而盆地南缘的和田地区又是盆地沙尘天气的高发中心[5-6]。沙尘天气导致大量的沙尘粒子被排放到大气中,成为沙尘气溶胶。沙尘气溶胶对气候变化[7-8]、海洋生物化学循环[9-10]、大气环境、人类健康[11-12]及农业生产[13]等都有着重要影响。风动力是沙尘天气发生并产生大量沙尘气溶胶的最重要因素之一,是评估某个区域风沙活动强度和沙尘气溶胶潜在释放能力的依据。因此,风动力是研究沙尘天气、风沙运动及沙尘气溶胶等科学问题的重要基础。文章以和田地区为研究区,利用和田市、皮山县、墨玉县、洛浦县、策勒县、于田县及民丰县气象台站观测的1991-2011年的小时风速风向资料,计算了研究区各站点风动力,并分析了其时空分布,以期更好地从动力因素的角度认识研究区沙尘天气发生规律,评估沙尘气溶胶排放强度。

1 研究区概况

和田地区地处塔克拉玛干沙漠的南缘,位于沙漠与昆仑山的过渡带上,东西长约670km,南北宽约600km,总面积24.78万km2。下垫面以沙漠戈壁和山地居多,分别占到63.1%和33.3%,绿洲仅占3.6%[14]。和田地区属干旱荒漠性气候,年均气温10.7-12.6℃,年均降水量为23.7-51.5mm,年均蒸发量高达2500mm左右,年沙尘天气(包括沙尘暴、扬沙和浮尘)多达200d以上[6,15]。

2 数据与方法

文章所用资料为和田市、皮山县、墨玉县、洛浦县、策勒县、于田县及民丰县气象台站观测的1991-2011年的小时风速、风向资料。其中,3-5月为春季、6-8月为夏季、9-11月为秋季、12-2月为冬季。

风动力环境的重要表现参数输沙势利用气象站10m高度风速、风向数据和Fryberger[16]方法计算:

其中,DP为输沙势;V为各级别起沙风速;Vt为临界起沙风速,文中10m高度起沙风速取值5.0m/s[17];t为起沙风作用时间,以百分比表示;在该公式中V与Vt的单位为kn/h(海里或节每小时)。统计观测期间各风向不同速级起沙风的频率,把相同风向各风速级出现频率与平均风速分别代入方程(1),所得值相加,即得到某一风向的输沙势。16个方向的输沙势相加得到总输沙势,然后进行矢量合成可得到合成输沙势(RDP)与输沙势合成方向(RDD)。

3 研究结果

3.1 研究区风速特征

利用和田市、皮山县、墨玉县、洛浦县、策勒县、于田县及民丰县气象台站观测的1991-2011年的小时风速资料,统计了各观测站点的年平均风速(图1)。由图1可知研究区各站点的年均风速均小于2.0m/s,最大值出现在东西两侧的民丰县和皮山县,均为1.5m/s,最小值出现在墨玉县和洛浦县,均为1.0m/s。这一结果与研究区站点分布关系密切,文中所用七站均分布在塔克拉玛干沙漠的边缘地区,民丰县、皮山县位于研究区的东西两侧,绿洲面积较小,地势相对开阔,对风速减小的阻力小,导致两站风速较大;其他五站所在的绿洲几乎连接成片,特别是墨玉县、洛浦县两站位于“和墨洛”绿洲,植被与建筑物密度较大,对风速的衰减作用显著,使得两站成为研究区风速最小的区域。

图1 研究区年平均风速空间分布

图2 给出了研究区各站点月平均风速。由图2可知,总体上民丰县的各月平均风速最大,洛浦县最小;各站点的月平均风速总体上呈单峰分布,风速春、夏季高于秋、冬季,高值区出现在5-8月份,与风沙季节分布一致。从月平均最大风速分布来看,策勒站出现在5月份,为1.7m/s;洛浦县、墨玉县和民丰县三站均出现在6月,分别为1.3 m/s、1.4 m/s和1.9m/s;皮山站出现在7月,为1.8m/s;和田市和于田县两站均出现在8月份,分别为1.8 m/s和1.3m/s。从月平均最小风速分布来看,策勒和墨玉两站出现在11月份,分别为0.9m/s和0.8m/s;洛浦站出现在12月份,为0.7m/s;于田站出现在1月份,为0.9m/s;民丰和皮山两站均出现在2月份,分别为1.2m/s和1.1m/s。

图2 研究区各站点月平均风速

3.2 研究区起沙风风向分布

起沙风风向有助于从风动力环境的角度认识研究区风沙运动的空间方向性。文章选择5.0 m/s为研究区气象站风速观测高度的起沙风速,然后统计了各站点起沙风风向的分布(图3)。由图3可知,各站点起沙风风向主要集中在偏W方向,其中以SSW、SW、WSW、W、WNW、NW六个方位为主,平均占到4.3%、5.6%、12.9%、30.7%、29.2%和7.2%,合计占到全部起沙风风向的89.9%。其中,七个站点又可分为三组,第一组为皮山、洛浦和于田三站,都以WNW风向为主导起沙风向,分别占到39.9%、80.0%和37.8%;第二组为策勒和墨玉两站,均以W风向为主导起沙风向,分别占到69.4%和63.8%;第三组为和田市和民丰县两站,均以WSW、W为主导和次主导起沙风向,两大风向分别占到两站点起沙风向的33.3%和68.9%。

图3 研究区各站点起沙风风向分布

3.3 研究区输沙势

利用公式(1)和研究区七站风速、风向资料计算了各站的输沙势、合成输沙势及合成输沙方向。图4给出了研究区各站点年均输沙势分布,由图4可知,研究区输沙势总体上自东向西呈递减趋势,但各站点输沙势存在较大差异。高值中心为东侧的民丰县,年均输沙势达173.1VU;除了和田站年均值为46.0VU,其余站点的输沙势均小于40.0 VU以下,最小值出现在洛浦站,年均输沙势仅有3.2VU,与东侧的民丰站相差五十余倍。

图4 研究区年平均输沙势空间分布

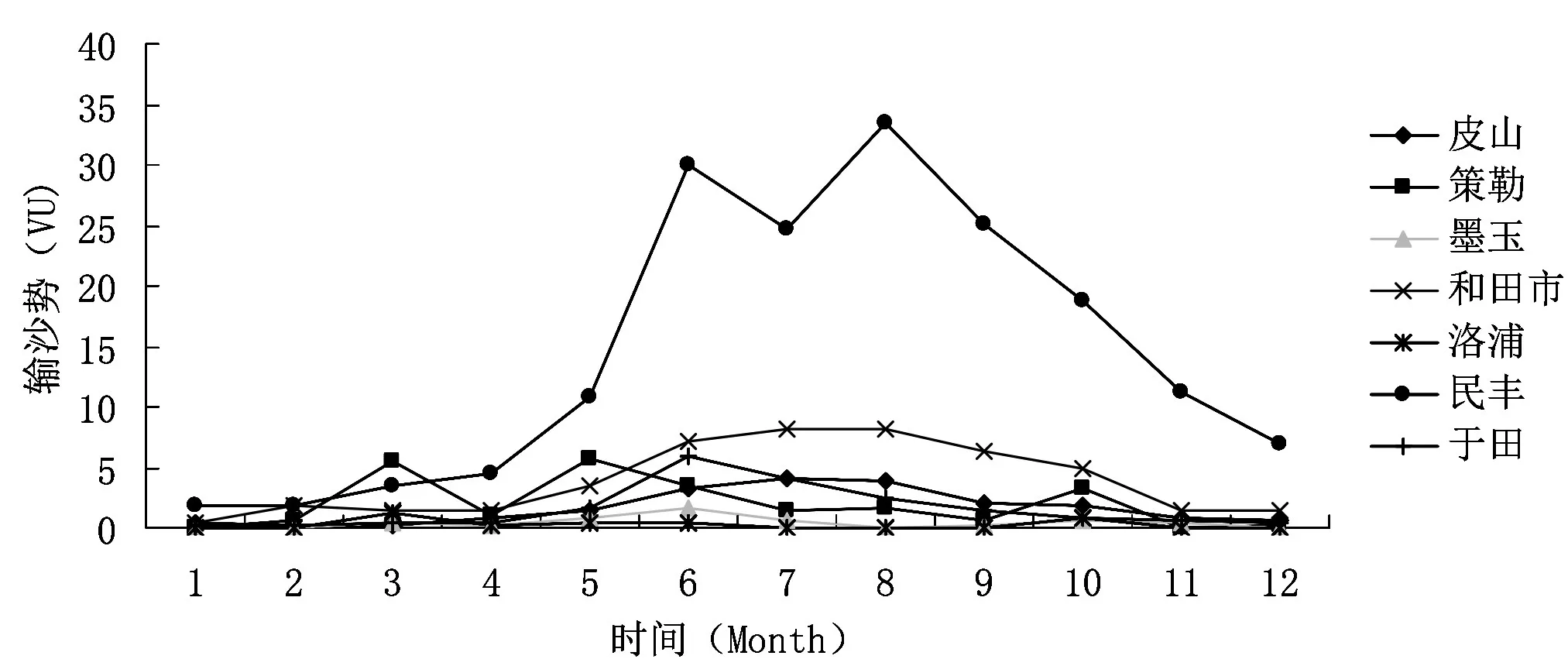

图5 给出了研究区各站点月平均输沙势。月平均输沙势的分布与月平均风速的分布相似,民丰站的月平均输沙势最大,洛浦站最小;月平均输沙势的高值区也主要集中在春、夏季的5-8月。但民丰、策勒、墨玉和洛浦四站输沙势的月变化呈现多峰分布,且洛浦站秋、冬季输沙势的值为0 VU。从月平均最大输沙势分布来看,策勒站出现在5月份,为5.8 VU;于田和墨玉两站均出现在6月,分别为5.9 VU和1.6 VU;和田市和皮山站出现在7月,分别为8.2 VU和4.0 VU;民丰站出现在8月份,为33.5VU;洛浦站则出现在10月份,仅为0.8 VU。从月平均最小输沙势分布来看,洛浦站8月份至第二年2月份均为0 VU;墨玉站的12月份也为0 VU;民丰、于田、策勒和和田市四站均出现在1月份,分别1.8 VU、0.1 VU、0.007 VU和0.4 VU;皮山站出现在2月份,为0.2 VU。

图5 研究区各站点月平均输沙势分布

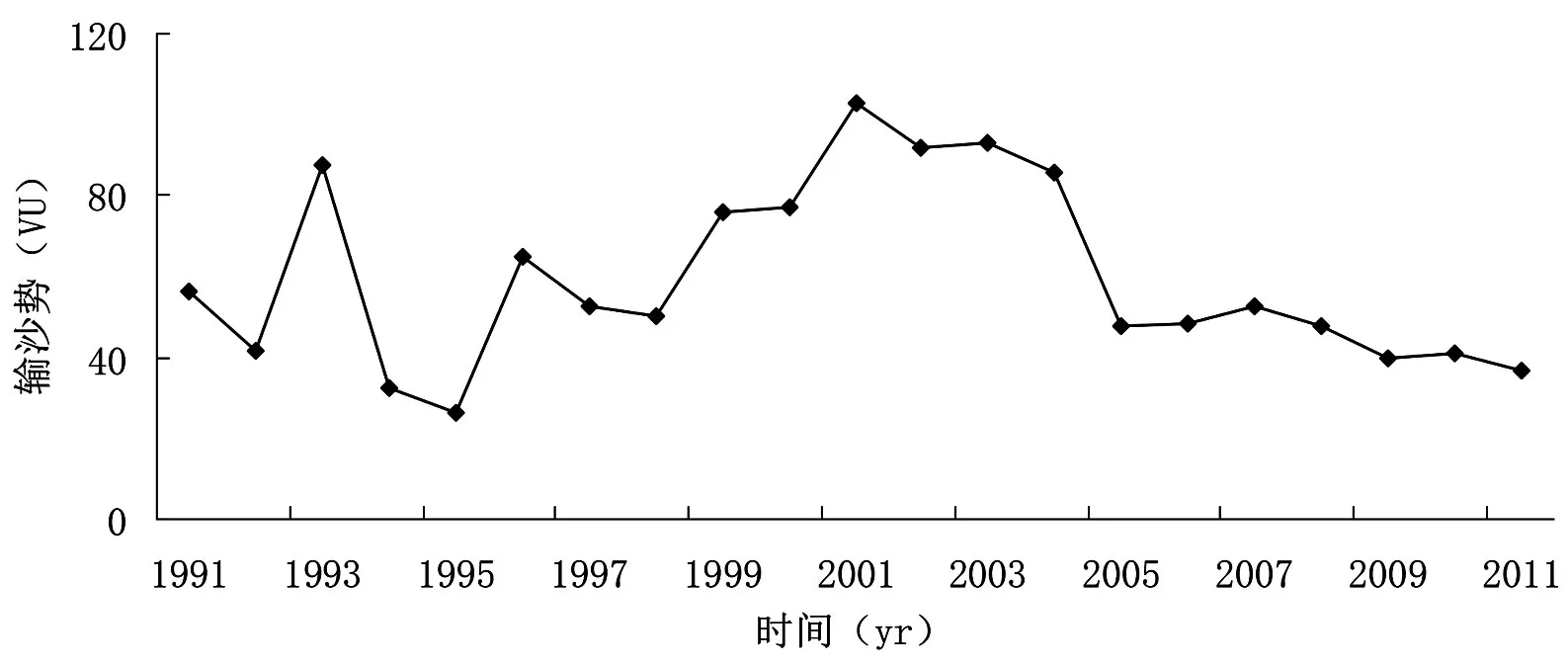

图6 给出了研究区1991-2011年间平均输沙势的年际变化。由图6可知,输沙势的年际变化呈现较大的波动性,1995-2001年呈波动性增长趋势,2001年达到最高值,为102.8VU,然后呈现下降趋势,2004年以后一直保持相对较低的水平。

图6 研究区平均输沙势年际变化

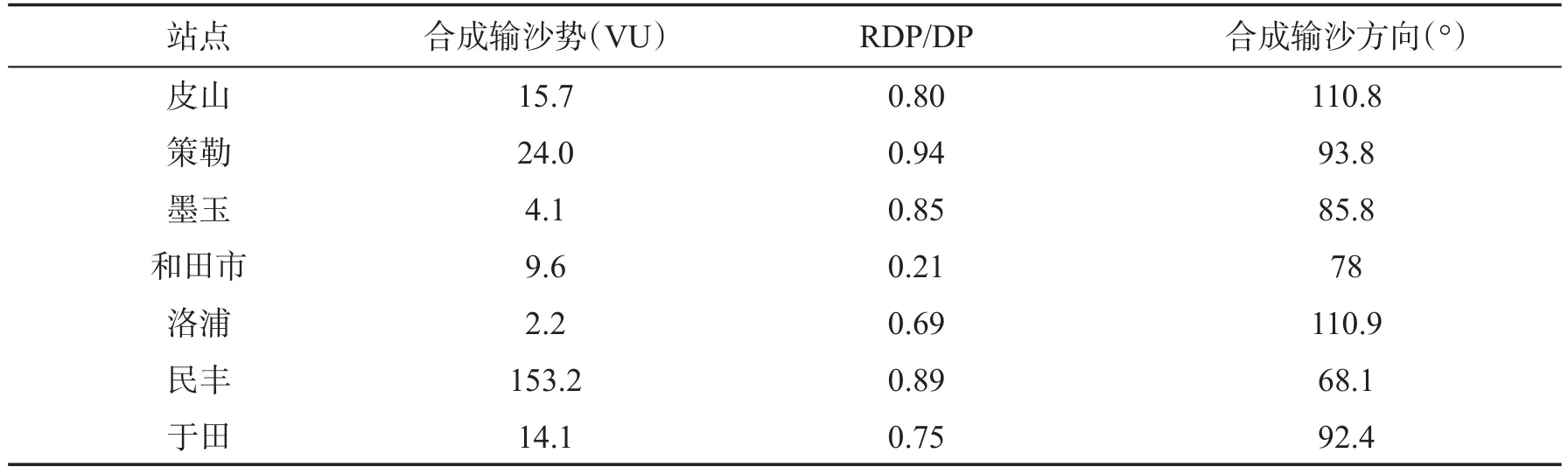

表1给出了研究区各站点合成输沙势RDP、合成输沙方向RDD及RDP与DP的比值。合成输沙势的分布与风速分布相似,两侧的值相对较高,中间的值较低。其中最大合成输沙势出现在民丰站,达153.2VU,最小值出现在洛浦站,仅有2.2VU。根据Fryberger的区域风能分类标准[16],除民丰站属于高风能环境,其余站点均属低风能环境。研究区合成输沙方向主要集中在ENE的方向,与起沙风风向分布一致。

表1 各站点合成输沙势及输沙方向

4 结论

文章以和田地区为研究区,利用和田市、皮山县、墨玉县、洛浦县、策勒县、于田县及民丰县气象台站观测的1991-2011年的小时风速风向资料,计算了研究区各观测站点的风动力,并分析了其时空变化特征。具体结论如下:

(1)研究区年平均风速小于2.0m/s,呈现东西两侧大,中间小的空间分布特征;风速月变化呈现单峰分布态势,风速的高值出现在5-8月份;研究区起沙风风向主要集中在偏W方向,其中以SSW、SW、WSW、W、WNW、NW六个方位为主,合计占到全部起沙风风向的89.9%。

(2)研究区输沙势高值中心为东侧的民丰县,年均输沙势达173.1VU,合成输沙势为153.2VU,最小值出现在洛浦站,年均输沙势仅有3.2VU,合成输沙势为2.2VU;月平均输沙势的高值区也集中在5-8月;输沙势的年际变化呈现较大的波动性,2001年达到最高值,为102.8VU;研究区合成输沙方向主要集中在ENE方向。