“数字禹城”地理空间框架建设与应用研究

刘红英,邢光虎

(德州市测绘研究院,山东 德州 253000)

1 引 言

目前,“数字禹城”地理空间框架已正式开通运行,作为县域数字城市地理空间框架建设项目,“数字禹城”是禹城市信息化建设的重要组成部分,是数字中国、数字山东的重要节点。该项目完成了禹城市基础地理信息数据库的整合与更新,建立了禹城市一体化地理信息公共服务平台,实现了国土、旅游、公众等多个领域的地理信息数据在线应用与服务,同时建成了“天地图·禹城”节点,率先实现了国家、省、市、县、镇五级节点的互联互通,促进了基础地理信息的在线共享与服务[1]。

2 框架建设内容

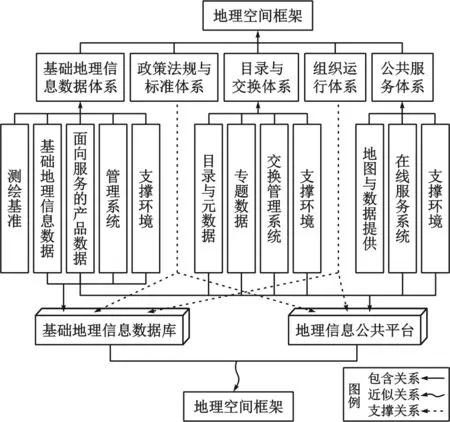

结合禹城市的实际情况,从满足政府和各部门的应用需求出发,建立现势性强的、完善的基础地理信息数据库。通过数据提取和重组、要素扩充等整合处理,对公共服务管理系统进行网络化开发,建设禹城市唯一且权威的地理信息公共服务平台,并依托互联网和禹城市政务网,为政府和各部门提供地理信息一站式服务。以公共服务平台为基础,选择国土、旅游、公众三个领域进行应用示范,建设禹城市土地动态执法监察系统、旅游查询系统、政府门户网站公众电子地图系统(天地图·禹城),引导和推进地理信息资源在各领域的广泛应用,框架建设内容如图1所示[2]。

3 关键技术

禹城市地理空间框架建设中应用到很多的关键技术,本文主要介绍以下3种关键技术。

3.1 采用多层体系架构数据建库技术

地理空间数据是框架建设的基础,本项目从实际应用出发,在现有地理信息资源的基础上,采用多层体系架构数据建库技术。多层体系架构就是把用户端的业务逻辑独立出来,使之与数据库服务器中存储过程合并在一起,构成应用层,以提高计算能力,实现灵活性,在这种结构中用户端仅仅是处理图形用户界面(GUI),中间又增加了一层,称为Web服务器层,形成了多层体系结构,如图2所示。禹城市基础地理信息数据库的建设,以地理信息数据资源为核心,以网络、存储、大型关系数据库为支撑,应用ArcGIS 10.0+ArcSDE 10.0+Oracle 11G的方案构建可配置的功能组件,实现了地理信息数据的存储、组织、管理、检索以及系统数据的交换与数据质检模块、数据入库与更新模块、数据查询浏览模块等一系列建库工作,最终建立了现势性较强的含多种类、多尺度、多时段和多分辨率的基础地理信息数据库体系[3]。

图1 框架建设内容

图2 多层体系结构示意图

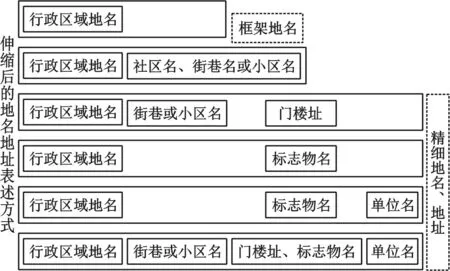

3.2 基于可伸缩地址模型的地理编码技术

本项目针对禹城市不同地址表达的差异性,利用可伸缩的地址模型实现了一种基于地址分词的地理编码技术,其原理是参照地址词典,对地名地址进行分词形成地址要素,再将地址要素形成查询条件与地理编码库进行匹配,以此实现地名信息向空间坐标的转换。可伸缩地址模型是以地名地址的描述粒度为基础,根据规定不同粒度层次地名地址的描述规则,以此实现地址表达的自动伸缩,模型中将地址描述分成4个层次,即行政区域地名、街巷名(社区名或小区名)、门楼址或标志物名、单位名,利用四个层次地址的有序组合来精确定位地址,如图3所示。比如,街巷名(小区名)是唯一的,可以利用“街巷名(小区名)+门楼址”来精确定位一个地址,再比如,利用“行政区域地名+单位名”也可以准确定位一个地址。基于可伸缩地址模型提出了地理编码数据库的构建方案,实现了专题数据与地理信息的叠加[4]。

图3 可伸缩地址编码模型图

3.3 地图显示的动态缓存与快速调度技术

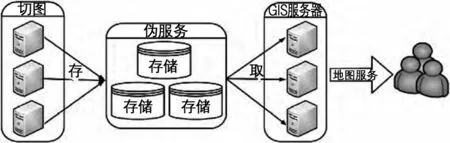

目前,互联网地图服务广泛采用地图缓存的方法来提升访问效率,它的原理是按照相关数学规则把地图裁切成一系列的图片来保存,当用户发出访问请求时,服务器直接返回当前显示区域相对应的缓存瓦片。此种方法的弊端是,因为地图缓存时都是生成的静态图片,不可避免会产生数据变化停滞、资源冗余和更新困难等情况,影响访问速度和效率。为此,本项目应用了地图显示的动态缓存与快速调度技术,即建立一个中间件-“伪服务”,当客户端发出请求时,通过中间件来调度不同的服务请求,这种方式使得中间件两端都是低耦合的结构,不仅能方便客户端的使用,而且能降低服务器的负担来提升地图浏览的速度,提高服务的效率,原理图如图4所示[5]。

图4 动态缓存与快速调度技术原理图

4 建设成果与应用

4.1 建设成果

项目建设的成果包括完成了禹城市基础地理信息数据库的整合与更新,建立了现势性较强的含多种类、多尺度、多时段和多分辨率的基础地理信息数据库体系;构建了3个网络版本的地理信息公共服务平台,包括“基础地理信息数据库管理系统”、“公共服务平台运维管理系统”和“门户网站(政务版天地图·禹城)”;开发了3个典型示范应用系统,包括“土地动态执法监察系统”、 “旅游查询系统”、“政府门户网站公众电子地图系统(天地图·禹城)”;建立了一套运行支撑环境,包括软硬件网络环境、组织机构和安全保障体系,还有对平台的运维、更新、管理以及共建共享协调机制等[6]。

4.2 示范应用

为充分发挥“数字禹城”地理空间框架的综合效益,选择国土、旅游、公众3个领域开展示范应用,开发了“土地动态执法监察系统”、“旅游查询系统”、“政府门户网站公众电子地图系统(天地图·禹城)”,在政府及各部门全面推广,并总结应用模式[7]。

(1)土地动态执法监察系统

土地动态执法监察系统是通过PDA、笔记本计算机、巡查车等移动核查设备,利用GIS、GPS、视频采集、无线通信技术,对国土资源违法案件和群众来访进行动态巡查和管理。根据监察对象的位置进行自动导航,采集野外图像、视频、目标实际边界坐标,自动与现状、规划、批、供、用地等信息进行分析、对比、判断,实现土地执法监察的外业核实等,系统界面如图5所示[8]。

(2)禹城市旅游查询系统

禹城市旅游查询系统以禹城市地理信息公共服务平台为基础,建立了禹城市旅游资源数据库,系统采用图片、视频、声音、文字等多种展示手段向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮、娱乐、购物、医疗、汽车租赁等旅游相关信息,生动形象地宣传禹城市旅游资源、人文景观,提升城市形象,旅游查询系统界面如图6所示[9]。

(3)政府门户网站公众电子地图系统(天地图·禹城)

参照“天地图”建设规范和技术标准,基于最新的地理信息资源,建成“天地图·禹城”节点,率先实现了国家、省、市、县、镇五级节点的互联互通,主要服务内容包括地图浏览、地名查找、地址定位、兴趣点查询、空间查询、数据查询等服务,系统界面如图7所示。

图5 土地动态执法监察系统界面

图6 禹城市旅游查询系统界面

图7 天地图·禹城系统界面图

5 结 语

“数字禹城”地理空间框架的建成,转变了地理信息的服务模式,突破了基础地理信息共享瓶颈,有效提高了公共服务的能力和水平,对于提高政府决策水平、促进城市可持续发展具有重要意义,同时降低了地理信息的应用门槛,拓宽了地理信息应用领域,推动了企事业单位开展各类基于地理信息的增值服务,有效地为社会公众的吃、住、游、行、购等日常生活服务[10]。该项目探索了一套数字城市建设模式,其关键技术已推广应用于数字陵城、数字乐陵、数字临邑、数字夏津、数字武城等项目建设中,有效推动了德州市数字城市又好又快地建设和发展。