视网膜大动脉瘤治疗的临床观察

傅 博,许 贺,徐 丽

0引言

视网膜大动脉瘤(retinal arterial macroaneurysm, RAM)是一种获得性的视网膜血管异常,其特征表现是后极部单个、大的囊样或纺锤形视网膜动脉扩张,大部分位于视网膜动脉的第3分支前的动静脉分叉及动静脉交叉处[1]。患者多单眼发病,常伴有高血压及动脉硬化等相关疾病[2]。患者在早期可无任何不适,当动脉瘤壁发生渗漏、破裂时,可导致视网膜水肿、渗出、出血,可累及黄斑区,患者多因突发的视力下降而就诊[3]。RAM可分为静止型、渗出型和出血型[2]。对能窥清眼底的RAM患者,可通过眼底荧光血管造影法(FFA)及黄斑光学相干断层扫描(OCT)检查来明确诊断,而对于玻璃体积血严重或其他屈光间质混浊的患者,则需行玻璃体切割明确眼底情况从而确诊治疗。现将就诊于我院的视网膜大动脉瘤患者的临床资料及治疗方法回顾总结如下。

1对象和方法

1.1对象回顾性分析2016-06/2018-04于沈阳市第四人民医院就诊的确诊视网膜大动脉瘤患者26例,男9例,女17例,均单眼发病,年龄50~86(平均68±7.9)岁,其中23例患者有高血压病史。选取患者均排除严重心、肝、脑、肺疾患及慢性消耗性疾病,无其它眼部疾病。该研究通过医院伦理委员会审批。

1.2方法RAM可分为静止型、渗出型和出血型[2]。根据出血位置,出血型RAM又可分为玻璃体积血、玻璃体后界膜下出血、内界膜下出血、视网膜内出血和视网膜下出血。静止型RAM:共4例,男1例,女3例,平均68.5岁,定期复查FFA、OCT及眼底检查,观察随诊。渗出型RAM:共7例,平均69.3岁,病变未累及黄斑区者3例,均为女性患者,门诊随诊观察病情变化。4例病变累及黄斑区者,男2例,女2例,均行视网膜激光光凝术治疗,采用532nm倍频激光直接光凝瘤体,光斑直径200μm,曝光时间300ms,功率150~250mW,至瘤体呈浅灰白色,光斑等级为2级光凝斑。其中2例患者合并黄斑区水肿,行抗VEGF药物眼内注射治疗。3mo后观察患者最佳矫正视力(BCVA)、FFA及OCT变化,检查瘤体萎缩及视网膜渗出情况。出血型RAM:患者临床资料及治疗前后视力情况见表1。对玻璃体积血不严重,能窥清眼底,出血位于视网膜前的患者,选择532nm激光直接光凝瘤体,方法同前,合并血肿且病程不超过3wk者采用532nm激光玻璃体后皮质切开引流,位置选在出血的下方,通过血红蛋白对绿激光的过强吸收作用,使光凝部位发生爆破,从而将积血从玻璃体后界膜击穿处流出。

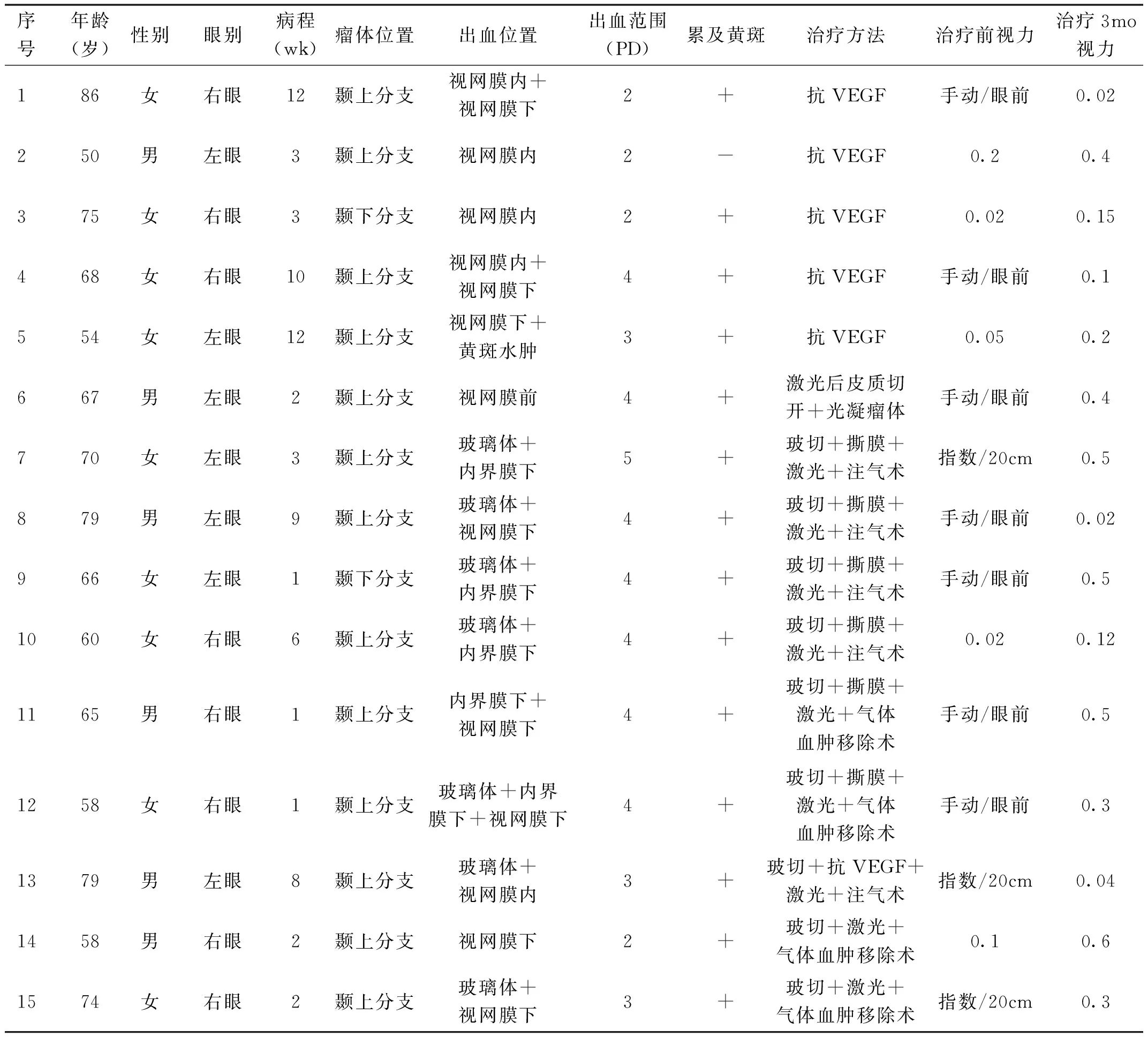

表1出血型RAM患者临床基本资料及治疗前后视力统计

序号年龄(岁)性别眼别病程(wk)瘤体位置出血位置出血范围(PD)累及黄斑治疗方法治疗前视力治疗3mo视力186女右眼12颞上分支视网膜内+视网膜下2+抗VEGF手动/眼前0.02250男左眼3颞上分支视网膜内2-抗VEGF0.20.4375女右眼3颞下分支视网膜内2+抗VEGF0.020.15468女右眼10颞上分支视网膜内+视网膜下4+抗VEGF手动/眼前0.1554女左眼12颞上分支视网膜下+黄斑水肿3+抗VEGF0.050.2667男左眼2颞上分支视网膜前4+激光后皮质切开+光凝瘤体手动/眼前0.4770女左眼3颞上分支玻璃体+内界膜下5+玻切+撕膜+激光+注气术指数/20cm0.5879男左眼9颞上分支玻璃体+视网膜下4+玻切+撕膜+激光+注气术手动/眼前0.02966女左眼1颞下分支玻璃体+内界膜下4+玻切+撕膜+激光+注气术手动/眼前0.51060女右眼6颞上分支玻璃体+内界膜下4+玻切+撕膜+激光+注气术0.020.121165男右眼1颞上分支内界膜下+视网膜下4+玻切+撕膜+激光+气体血肿移除术手动/眼前0.51258女右眼1颞上分支玻璃体+内界膜下+视网膜下4+玻切+撕膜+激光+气体血肿移除术手动/眼前0.31379男左眼8颞上分支玻璃体+视网膜内3+玻切+抗VEGF+激光+注气术指数/20cm0.041458男右眼2颞上分支视网膜下2+玻切+激光+气体血肿移除术0.10.61574女右眼2颞上分支玻璃体+视网膜下3+玻切+激光+气体血肿移除术指数/20cm0.3

就诊时伴有大量玻璃体积血无法窥清眼底者,行玻璃体切割术清除积血,明确病因进一步治疗。RAM导致内界膜下出血的患者,采用玻璃体切割联合视网膜内界膜剥除及激光光凝术治疗。鉴于患眼均存在不同程度的晶状体混浊,我们在玻璃体切割术中联合白内障超声乳化摘除及人工晶状体植入术。常规消毒、球后麻醉。右眼于角膜缘后3.5mm 7∶00位巩膜作灌注切口,10∶00、2∶00位巩膜作光导纤维切口,左眼于角膜缘后3.5mm 5∶00位巩膜作灌注切口,10∶00、2∶00位巩膜作光导纤维切口,固定灌注管头。3∶00、9∶00位角膜缘辅助切口,上方角膜隧道切口,行晶状体超声乳化、摘除晶状体,保留晶状体后囊。玻璃体切割术切除玻璃体。玻璃体腔注入曲安奈德(TA),人工玻璃体后脱离,切除玻璃体。玻璃体腔注入靓蓝染色,25G内界膜镊撕除内界膜约1.5PD大小。笛针吹吸内界膜下积血。532nm激光直接光凝瘤体,光斑直径200μm,曝光时间300ms,功率150~250mW,至瘤体呈浅灰白色,光斑等级为2级光凝斑。植入1枚人工晶状体于囊袋内,调至正位。气液交换。拔除套管,用棉签轻轻按压巩膜隧道口及结膜口,切口密闭良好。眼膏涂眼,包扎双眼。嘱患者术后俯卧位安静休息1wk。

当视网膜下出血位于黄斑区下时,且患者病程不超过3wk时,在进行玻璃体切割、视网膜内界膜剥除及激光光凝术中,应联合行气体血肿移除治疗。具体前期步骤同前,在清除视网膜前积血后,用38G针头于黄斑区网膜下血肿的下方注入少量无菌空气,驱赶视网膜下出血。气液交换。余操作同上。嘱患者术后俯卧位安静休息1wk。

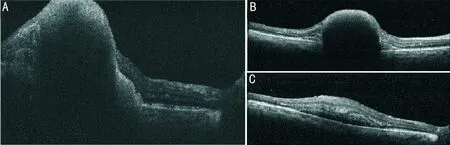

图169岁男性视网膜大动脉瘤(右眼)治疗前后黄斑OCTA:治疗前黄斑区局部神经上皮隆起,其下可见渗出;B:患眼激光光凝治疗后3mo,黄斑区视网膜平伏,渗出完全吸收。

图254岁女性视网膜大动脉瘤(左眼)治疗前后OCTA:黄斑区巨大囊样改变,神经上皮层间水肿、渗出;B:1次抗VEGF治疗后1mo,黄斑区视网膜水肿、渗出较前明显吸收;C:3次抗VEGF治疗(每月1次)后,黄斑区视网膜水肿减轻,隆起度进一步减小,视网膜内局部可见点状强反射。

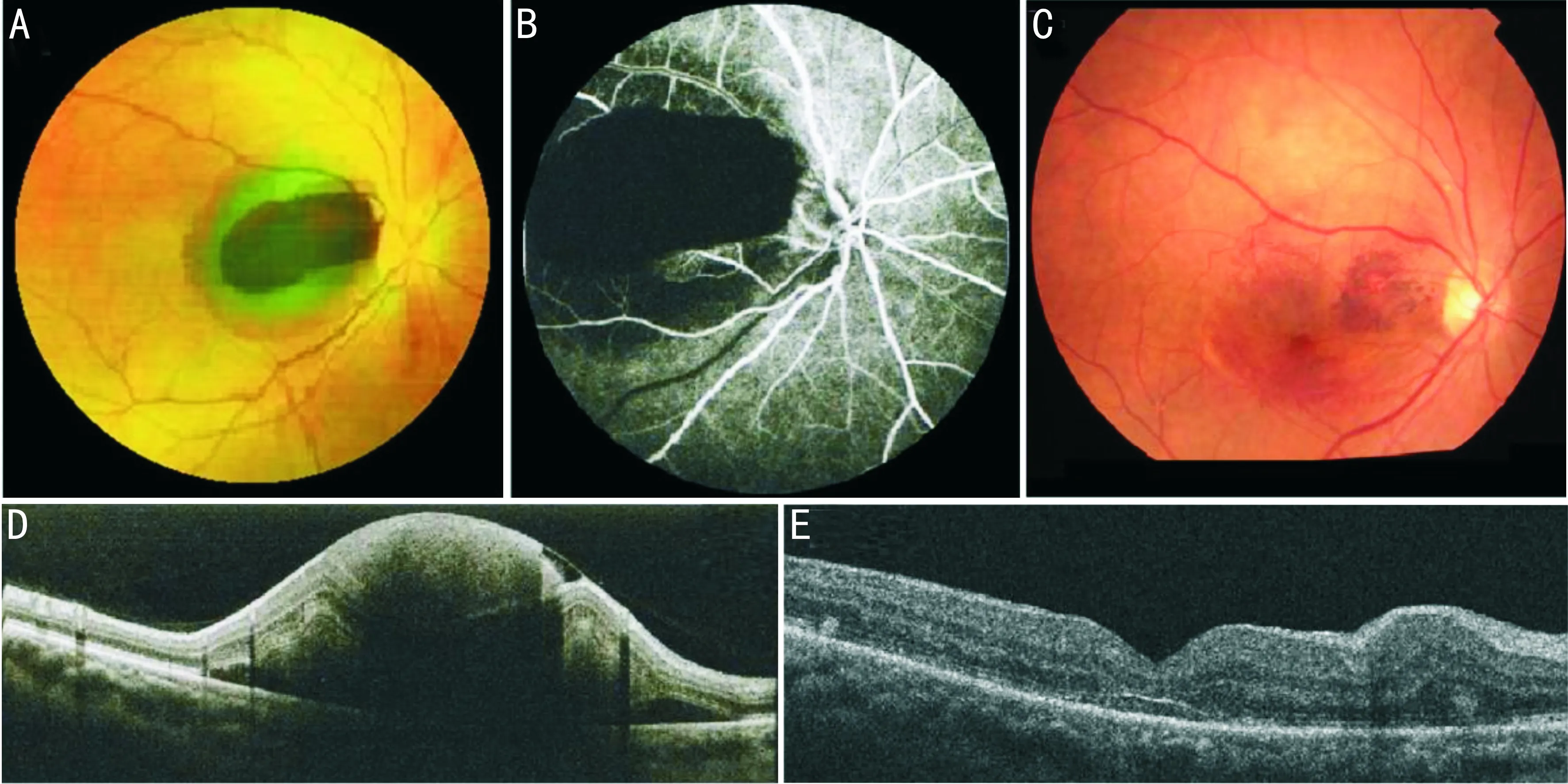

图365岁男性视网膜大动脉瘤(右眼)治疗前后影像学检查A:治疗前黄斑区可见4PD视网膜下出血;B:眼底血管荧光素钠造影显示出血位于内界膜下及视网膜下;C:玻璃体切割+撕膜+激光+气体血肿移除术后2mo,黄斑区出血完全吸收,残留局部色素沉着;D:治疗前OCT,黄斑区内界膜下及视网膜下大片强反射;E:术后2mo,黄斑区积血全部吸收,黄斑区形态基本恢复。

对于出现视网膜内出血或黄斑水肿的患者,行抗VEGF药物眼内注射治疗。丙美卡因滴眼液点术眼表面麻醉,常规消毒铺巾,于睫状体平坦部行巩膜穿刺口,注入0.05mL雷珠单抗注射液。查术眼LP+,指测眼压Tn,抗生素眼膏涂术眼,包扎术眼。嘱RAM患者内科会诊,控制血压平稳,治疗高血压、动脉硬化等全身疾病。定期对治疗后患者行视力、眼压、OCT及裂隙灯眼底检查,必要时行FFA,并评估治疗后3mo患者最佳矫正视力及眼底情况。随访时间3~6(平均3.9±1.0)mo。

2结果

静止型RAM患者4例及3例渗出型RAM未累及黄斑者,积极控制血压平稳,眼部随诊观察,视力及病变相对稳定,无明显变化。4例累及黄斑的渗出型RAM患者,均行532nm激光光凝动脉瘤瘤体,治疗前患者BCVA为0.1~0.2,治疗后视力均有不同程度提高,随访3mo BCVA为0.4~0.6。其中2例患者合并黄斑水肿,行玻璃体腔注射抗VEGF治疗,治疗后黄斑水肿消退明显,4例患者渗出吸收,瘤体萎缩。OCT检查可见,黄斑区结构逐渐恢复(图1)。视网膜激光光凝处未遗留明显激光斑痕迹。

抗VEGF眼内注射对黄斑水肿及视网膜内出血的消退作用明显,患者的中心视力明显提高。本研究中2例患者出血量大、出血时间较长,即使反复注射,视网膜内的积血仍无法完全吸收,OCT显示视网膜内点状高反射,表示视网膜视细胞的不可逆损伤(图2)。

单纯视网膜前出血患者1例,行532nm激光玻璃体后皮质切开,将积血引流至玻璃体腔,1wk后复查时积血吸收明显,光凝瘤体。对于病程不超过3wk的黄斑区视网膜下积血患者4例,采用气体血肿移除术,术前患者BCVA为手动/眼前~0.1,术后3mo BCVA为0.3~0.6,黄斑区的形态明显恢复(图3),且患者在治疗及随访过程中无视网膜脱离、出血等并发症产生。病程超过3wk的患者,即使经过积极的治疗(5例),患者的视力改善仍非常有限(术前BCVA为手动/眼前~0.02,术后3mo BCVA为0.02~0.12)。

3讨论

视网膜大动脉瘤是临床较少见的一种视网膜血管瘤样病变,年龄大于60岁的老年女性为高发人群,国外研究报道患者年龄为65~73.7岁,多为单眼发病[4]。本研究结果与其一致。不同于高血压性视网膜病变及糖尿病视网膜病变,其瘤体较大,多发生于视网膜中央动脉第2、3级分支处,为孤立病灶,故亦称为孤立性大动脉瘤[5]。RAM的具体发病机制尚不完全明确,多数研究认为其发生与高血压、动脉硬化及高血脂等全身基础疾病密切相关[6-7]。高血压或动脉硬化能够使视网膜动脉血管内膜中纤维组织增生,取代平滑肌纤维,从而导致动脉管壁不规则增厚,弹性下降,持续性高血压可致血管壁膨出形成动脉瘤,并可伴有周围毛细血管渗漏,视网膜水肿、渗出及出血。在临床诊断中,易与糖尿病视网膜病变、特发性脉络膜息肉样病变及视网膜毛细血管瘤等疾病混淆,可通过FFA、OCT等辅助检查鉴别诊断,并观察随诊及治疗效果。本研究的26例患者中有23例患有高血压,且大动脉瘤均位于视网膜中央动脉颞上或颞下分支处。

RAM的病程可分为稳定期、代偿失调期和愈合期。在稳定期,患者常无明显的自觉症状,临床偶然发现的患者可在控制血压平稳的同时随诊观察病情变化[2]。目前,视网膜激光光凝术仍是治疗RAM的主要方式,其具有高效、并发症少的优点。已报道的并发症包括玻璃体视网膜出血、视网膜分支静脉阻塞、继发性脉络膜新生血管形成及RAM复发[8-10]。Koinzer等通过对RAM患者长达3a(平均36.6mo)的随访,发现单纯观察组和激光光凝治疗组患者的视力变化没有显著差异[11]。本研究中对于静止型和未累及黄斑区的渗出型视网膜大动脉瘤患者在内科控制血压等全身状态平稳的情况下,随诊观察眼部病情变化,对视网膜激光光凝的13眼均采用532nm激光光凝动脉瘤体,选择光斑直径200μm,曝光时间300ms,至瘤体呈淡灰白色,渗出或出血逐渐吸收,动脉瘤体萎缩,均未发生上述并发症,表明较低能量,较长曝光时间,较大光斑直径光凝至2级光斑较为安全。

当动脉瘤破裂时,出血量通常较大,严重影响患者的视力,部分患者出血虽可自行吸收,但往往过程较慢,尤其累及黄斑区的视网膜前及视网膜下积血对视力损伤更重,长期的积血刺激可诱发胶质增生,形成视网膜前膜,同时在红细胞破裂和血红蛋白变性过程中可释放大量铁离子,其通过介导氧化还原反应产生自由基,对视网膜造成不可逆性的损伤。因此及时清除视网膜尤其黄斑区的积血对保护患者的视功能有重要意义[12-13]。对于积血位于视网膜前的患者,早在1989年,Tassignon等[14]就提出了应用Nd:YAG激光的爆破作用,将积血从击穿的玻璃体后界膜引流到玻璃体腔的方法,并取得了较好的治疗效果,近年来,有学者提出利用血红蛋白对波长400~600nm激光的较高吸收率,通过532nm激光的光热效应灼穿玻璃体后界膜进行引流,激光被血色素吸收而不会伤及视网膜,认为这种方法相对Nd:YAG激光更为安全[15]。但激光引流的方法有一定的局限性,Ulbig等[16]认为当出血面积<3PD,激光易导致视网膜的损伤,且出血时间较长(>3wk)时,出血已凝固,无法从激光切开处流出。

当RAM出血位于内界膜下时,在行玻璃体切割手术切除玻璃体后,我们于出血部位周围沿着大动脉瘤撕除一定范围的内界膜,范围约1.5PD左右。这样可以促进积血排出,防止视网膜前膜、皱褶的产生,促进视网膜的功能结构恢复,避免产生不可逆性的损伤[17]。但有学者认为若内界膜剥除范围较大,不仅对病灶恢复无益,还会增加视网膜裂孔发生的风险[18]。伴有黄斑区视网膜下积血的RAM,国内外研究认为往往预后较差,应积极治疗清除积血[13]。目前可用的治疗方法包括玻璃体切割术中注射组织纤维蛋白溶解激活剂(tissue plasminogen activator, tPA)溶解凝固的积血,促进血液流动,同时玻璃体腔填充惰性气体,利用气体的顶压作用,将视网膜下及视网膜内的积血挤压驱赶到周边,从而保护黄斑区的视网膜[19-20]。但目前国内的惰性气体来源受限,单纯玻璃体腔无菌空气填充的有效顶压作用及时间有限,本次研究中采用气体血肿移除术,用38G针头于黄斑区视网膜下血肿的下方注入少量无菌空气,将视网膜下出血驱赶移除,同时填充的无菌空气能维持眼内压的稳定,预防病变区发生再出血。目前我们行气体血肿移除术的4例患者,均获得了良好的治疗效果,在我们的随诊观察中,黄斑区的形态和功能逐渐恢复,且无并发症发生,挽救了患者的视功能并证实了气体血肿移除术的安全性,为治疗RAM视网膜下积血提供有效的治疗方法。对于病程较长(>3wk)的病例,积血陈旧凝固,对光感受器的损伤已不可逆,术中联合使用tPA的安全性和实用性是我们待研究的重点。

虽然目前没有明显的证据表明VEGF在视网膜大动脉瘤的发病过程中起重要作用,但抗VEGF药物在RAM的治疗中却得到了越来越多的应用。国际上普遍认为抗VEGF药物可以通过阻止新生血管的生成和中和VEGF介导的血管渗透性增加作用,从而有效减轻RAM导致的黄斑区渗出及病理性视网膜动脉扩张。在RAM导致的视网膜内出血及黄斑水肿患者中,应用抗VEGF药物眼内注射,包括贝伐单抗、雷珠单抗和阿柏西普,均能迅速减轻黄斑区的渗出、水肿,促进出血吸收,从而提高患者的中心视力,减低再出血的风险[21-25]。本研究表明,抗VEGF对视网膜内出血的治疗效果与出血量、病程密切相关,对于出血范围大,病程较长的患者,更有效的治疗方式仍有待进一步研究。

综上所述,我们的研究表明,视网膜大动脉瘤虽然可以造成患者严重的视力障碍,但是通过及时、合适的治疗方式,能够极大限度地挽回患者的视力损伤。鉴于目前国际上尚缺乏对于RAM的治疗标准方案,我们的研究旨在为RAM的治疗提供新的临床依据。由于视网膜大动脉瘤不属于常见眼底疾病,本研究存在观察例数有限,随访时间短,对病程较长患者缺乏有效治疗等不足,还有待于更多研究完善。