印象中的理性 理性中的诗意

——德彪西前奏曲集《雪上足迹》结构思维研究

杨沼佩 王桂升

[内容提要]《雪上足迹》从游弋片段的旋律、模糊且非大小调的调式、色彩斑斓的和声、贯穿全曲的动机及边界不清且相互楔入的曲式五方面彰显作曲家印象派风格的理性思维;从心中的雪景和诗里的世界两个维度可以感喟到作曲家充满印象和诗意的创作世界。

阿希尔-克劳德·德彪西(Achille-Claude·Debussy1862-1918)是法国著名作曲家、钢琴家及印象主义音乐奠基人。其创作生涯可化分为早期(1884-1900)印象主义音乐萌生阶段;中期(1900-1910)印象主义音乐成熟阶段和晚期(1911-1917)印象主义音乐展衍阶段。他在中期创作时臻于巅峰,为世人留下诸多耐人寻味的作品。在其涉猎甚为广泛的创作体裁中,占据重要地位的钢琴音乐体裁代表作之一《前奏曲》集便诞生于此时,并在一定程度上散发出十足的德彪西印象主义音乐特征。

《前奏曲》集含一、二两册,分别创作于1910和1913年,每集均以十二首分组式创作手法构成,其所用题材大都源于神话传说,并富于印象主义绘画的神韵。“这些前奏曲更似速写而不是油画。它们间或会给人以程式先占据音乐思维的印象。”[2][美]汤普森·德彪西.一个人和一位艺术家[M].朱晓蓉、张洪模,译.北京:中央音乐学院出版社,2006:242.。第一册第六首《雪上足迹》正是一首用音符速写刻画出一幅孤独的雪上行者的人物情景图,虽篇幅简短、技法简洁、主题短小,却值得精心推敲。

《雪上足迹》印象体现的重要原因是德彪西音乐创作阶段正处于印象风格的逐渐确立期,其创作思想的出新与自我风格的形成与一位印象派诗人斯蒂芬·马拉美[3]斯特芬·马拉美是法国象征主义诗人和散文家,与阿蒂尔·兰波、保尔·魏尔伦同为早期象征主义诗歌代表人物。1876年作品《牧神的午后》在法国诗坛引起轰动,此后,马拉美在家中举办的巴黎文艺沙龙成为法国当时文化界最著名的沙龙,因沙龙在星期二举行,故被称为“马拉美的星期二”。1890年以后,德彪西与马拉美结识,并加入以其为首的巴黎文艺沙龙。有着密切关联,“德彪西在马拉美家里学到的东西显然比在音乐学院里学到的丰富得多,这不仅因为可以吸收来自诗歌、戏剧、绘画、雕塑等多个领域的美学思想,更主要的是因为这里的人们都在各自的领域里开辟新的艺术途径。”[1]沈弘.经典音乐故事[M].广西:广西师范大学出版社,2009.

德彪西的确在自己所从事的领域开辟出一条属于个人音乐风格的新艺术途径。若将其印象主义音乐特征从理性创作思维角度来分析,则是因其追求音乐的“印象感”时,又将独到的结构思维运用其中,从而需要作曲家使用理论性的创作技法对印象主义音乐风格进行拿捏和展现。

一、《雪上足迹》之横向组织

德彪西以片段化的旋律、模糊且非大小调的调式呈现《雪上足迹》印象派风格的横向组织思维。

(一)游弋片段的旋律

古典主义音乐风格特征,即旋律流畅清晰、摒弃复杂对位、伴奏声部清淡且绝不喧宾夺主。但德彪西印象主义音乐风格不同于此,即从非重复性的旋律、多层次的织体、复杂的对位、交织的和声及喧宾夺主的伴奏等旋法体现印象主义旋律特征。《雪上足迹》更多是在旋律的非重复性上表现德彪西印象主义片段化的旋律特征。

古典主义典型且具有再现原则的单三部曲式,其A1大多为A的完全重复或在不改变A原貌,譬如基于节奏溯型或旋律溯型的基础之上改变A1和声、织体配置等变化重复,且通常情况下A1部开始句旋律同于A部开始句。

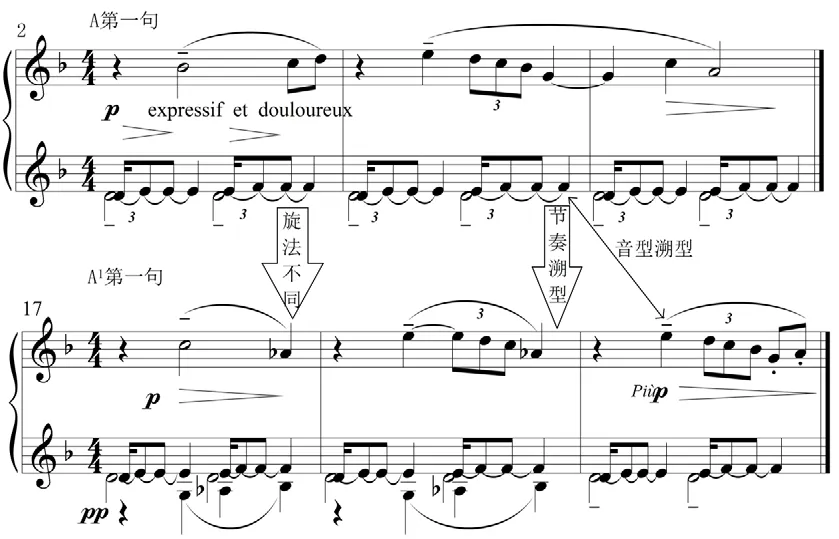

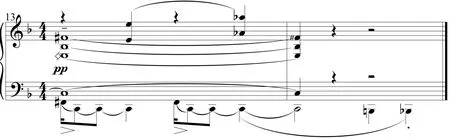

德彪西对再现部的处理异于传统意义上的创作技法。如谱例1所示,对比其A(2-4)与A1(17-19)第一乐句,两句刚开始在旋法的处理上就大相庭径。A在第2小节以bB音为起点连续上行级进,而应与之对应的A1在第17小节却以C音为起点直接下行跳进。如此大幅度变化A的第一句,不仅体现片段化旋律特征,又模糊作品的结构轮廓。

例1.(A部第一句截自第2-4小节;A1部第一句截自第17-19小节)

但又如谱例所示,A1第18小节的旋法开始相似于A的第3小节,二者关系为节奏溯型,第19小节几乎完全重复第3小节,二者关系为音型溯型。所以,再现部理应从第17小节开始,且德彪西是基于传统创作技法之上来体现作品片段化的旋律特征。

(二)溯古追今的调式

德彪西生活在19与20世纪的交界点,亦是调式的临界点,即持续约200年之久的大小调体系虽仍占一席之地,但因新调性思维的兴起与渗入,促使其走向被瓦解之路。德彪西对于调式的态度是“音乐既不是大调,也不是小调。调式是音乐家一瞬间的想法,它是不稳定的。”[1][挪]达格·舍尔德鲁普.艾贝.格里格的和声研究:关于他对印象派音乐所作贡献的探讨[M].张洪模,译.北京:人民音乐出版社,1982,6.所以,他在回溯传统大小调调式体系的基础上,又对其进一步革新,即融入欧洲中古调式、东方五声调式及弱化调中心的全音阶调式,追随并向20世纪现代乐派调式特征靠拢。

德彪西在《雪上足迹》B部b(8-10)小节这一乐句中体现回溯传统大小调调式;在A部a(2-4)小节、A部a1(5-8)小节、及B部c(11-15)小节三个乐句中,体现对欧洲中古调式的综合运用;在A1部a2(17-19)小节体现对弱化调中心的全音阶的运用,以此呈现印象主义模糊飘逸的调式特征。

1.传统大小调调式的痕迹

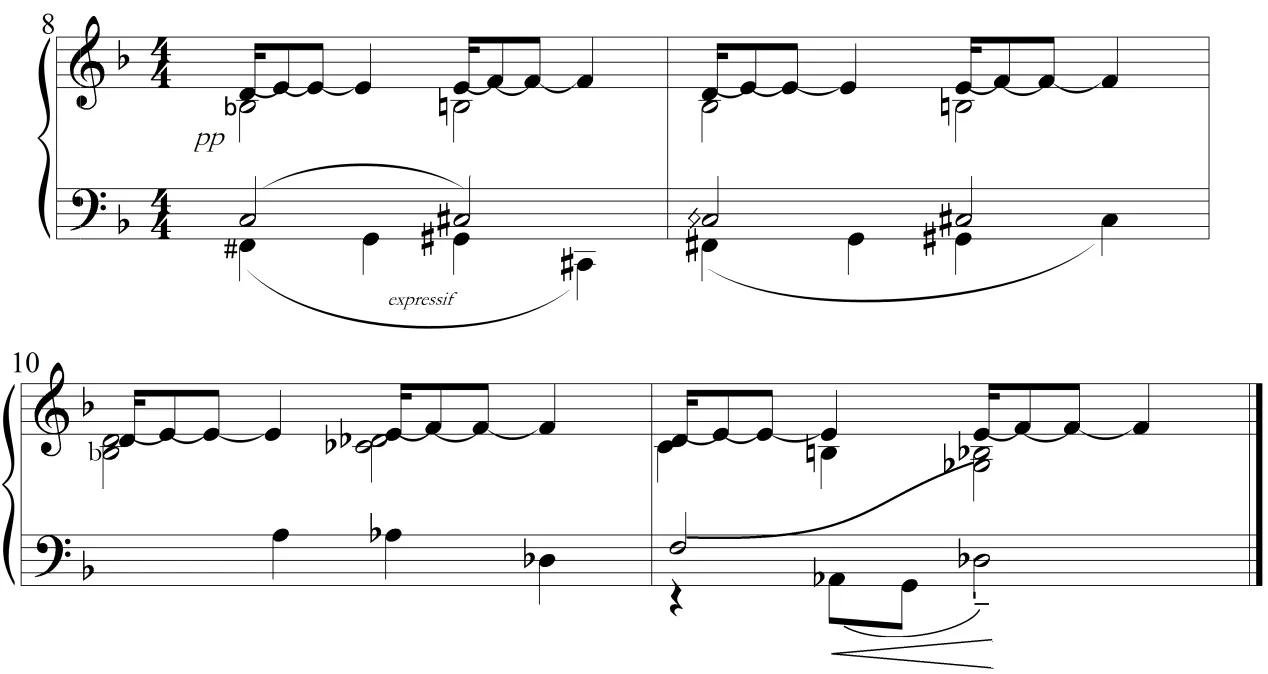

谱例2截选自作品B部b(8-10)小节,是主要陈述旋律的第三乐句,不但是一处较明确体现大小调调式的乐句,而且有d小调与#c小调共存的双调性倾向,即纵向的和声进行属d小调范畴,横向的低声部旋律却体现#c小调功能进行(文章后面再详述),其旋律在左手低声部,并以迂回为主的运动规律同和声一致获得综合性自由解决。同时,作曲家为保持材料统一性,在此句中延续增四度音程结构,#F-C。所以,相对于第一、二乐句,此句具有“转”的结构意义。

例2.

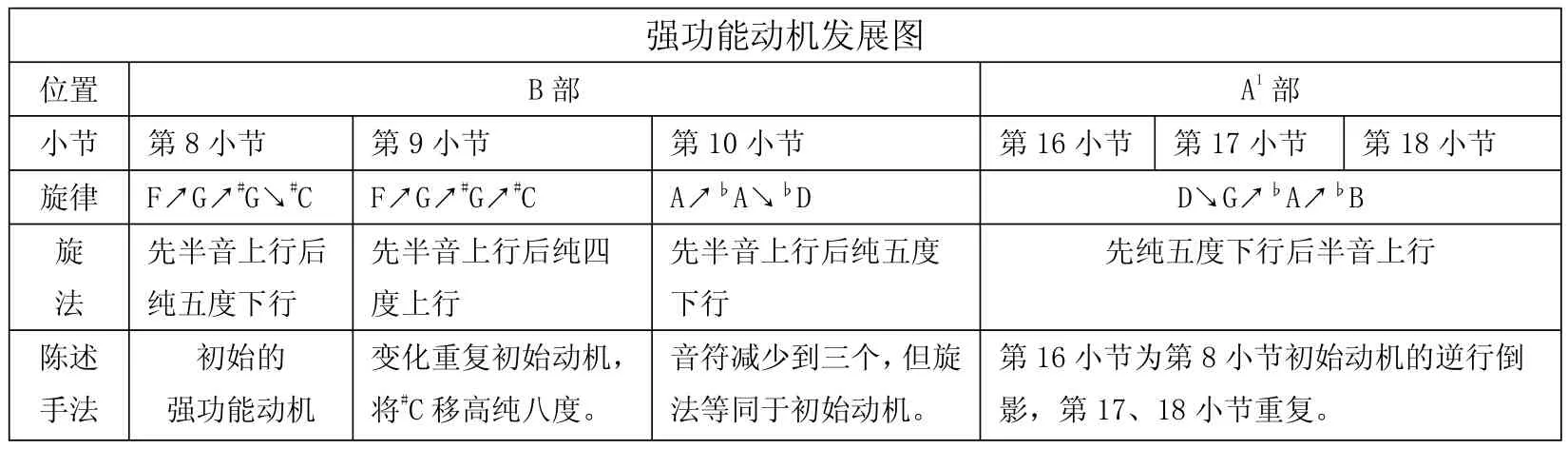

2.欧洲中古调式的综合

谱例3截选自作品A部a(2-4)小节,是主要陈述旋律的第一乐句,d爱奥利亚调式。由bB音为起点级进上行至E音,即为此句旋律的最高音,两音构成增四度音程框架。此音程结构还分别变化出现在曲中第11小节G-bD和第14小节#F-C上,遂由E音开始再级进下行归至到终点音A。

在其之后的a1(5-8)小节,是第二乐句,d多利亚调式。相比乐句一是降低半音的级进上行,亦是到达E音后再下行。此句旋法与最高音落脚点同乐句一保持相同,同中存异的是无增四度音程结构。故乐句一、二之间为起承关系,且具有合首乐段性质。

例3.

谱例4截选自作品B部c(11-14)小节,是主要陈述旋律的第四乐句,bA弗利几亚调式。其以叠入手法进入左手低声部,旋律线条是在更加迂回的上下起伏中运动,并仍延续了增四度音程特征,G-bD。

例4.

3.弱化调中心的全音阶调式

谱例5截选自作品A1部a2第(17-19)小节,是再现部的第一乐句。以E-D-C-bA下行旋律的进行,间接体现德彪西在此欲想呈现的全音阶调式思维,即若将bB音添置到旋律中,正构成一串以全音关系排列的音阶,即E-D-C-bB-bA。此外,E-bA又是含四个全音的增五度音程,具有延续并再现A中增音程结构的意义。

例5.

纵观而谈,《雪上足迹》调式布局颇具特色。其主要以教会调式支撑外形,综合的渗入中古调式,又以画龙点睛般手法在作品内部融入一次大小调调式和全音阶调式。不仅表明德彪西在印象主义音乐的调式设计中仍有回溯大小调调式的痕迹,又表明其在调式思维的扩充上已追随到20世纪音乐的范畴。其溯古追今之行,不仅丰富作品的调式色彩,又促使调中心趋向模糊,并将整体音乐形象与调式意义相结合,从而成功溯造了一场德彪西式的雪景。

二、《雪上足迹》之纵向组织

德彪西以色彩斑斓的和声呈现《雪上足迹》印象派风格的纵向组织思维。若说对调式的继承与革新是体现德彪西印象主义音乐特征的重要因素之一,那对色彩性和声的革新则是他对印象主义音乐所作的重要贡献,即其以继承传统大小调和声体系为根基,在此之上寻觅新颖的和声音响。在《雪上足迹》中,和声框架虽仍有传统和声技法的蛛丝马迹,但在其整体和声语汇表达上,足够证明他在很大程度上意图从传统和声技法的约束中“摆脱”出来,如将非三度叠置和弦、严格平行和弦、全音阶和弦运用至音乐中,不仅充分体现自己欲突破传统和声法则的创作思维,也使中古调式的和声特性得到充分发挥。

(一)非三度叠置和弦

常见的非三度叠置和弦一般包括二度、四度及五度三种,且它们在《雪上足迹》中均有出现。尤其是二度叠置和弦,在曲中比比皆是,并且,贯穿全曲的主导动机也建立在大小二度叠置和弦上。

大小二度均为不协和音程,但究其协和程度还是有一定不同。大二度常以不协和音程身份应用于五声调式音乐中,但像巴托克却常将它作为协和音程,并将其构成和弦的重要组成部分来应用;小二度常以不协和音程身份广泛应用在近现代音乐中,但像德彪西在《雪上足迹》中将大小二度均作为协和音程,并将其构成和弦的重要组成部分来应用,不仅体现他的音乐具有较浓郁的民族五声性和声效果,又具有较鲜明的近现代和声风格。

(二)严格平行和弦

平行和弦含严格与非严格平行两种不同结构,即严格平行指相同结构的和弦交替进行;而非严格平行指不同结构的和弦在有规律的交替进行时需保证和弦各声部进行方向相同。其中,严格平行和弦有脱离调性的鲜明倾向,是一种突破传统大小调调式约束较为直观的和声技法。

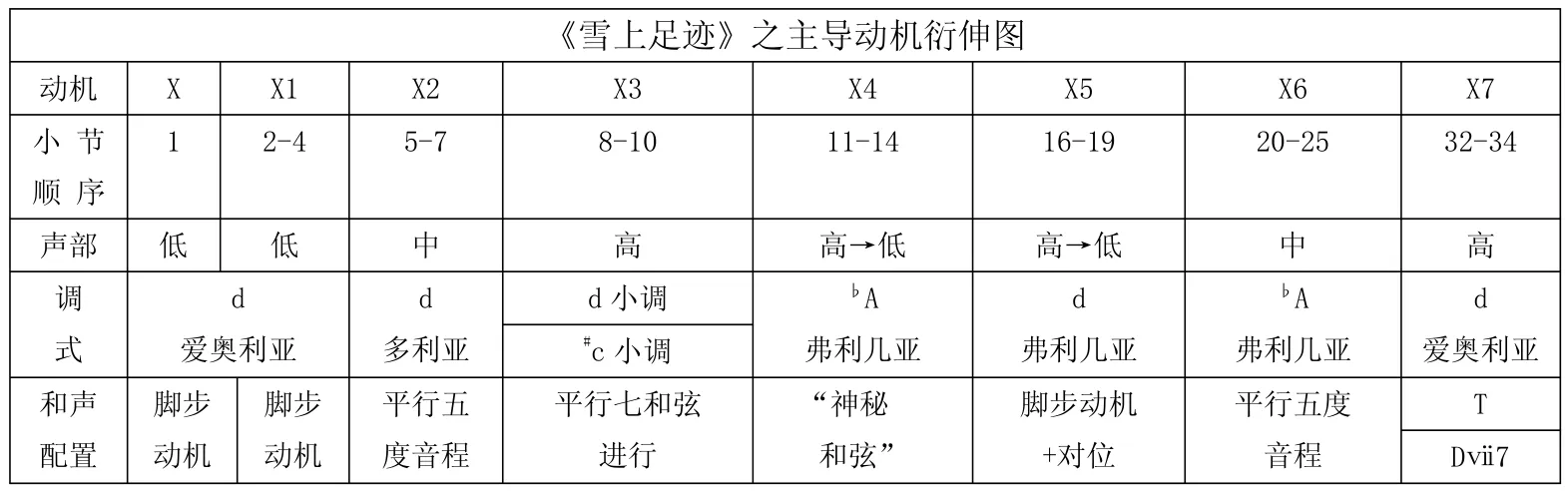

如谱例6所示,纵向看德彪西在曲中第8-9小节的上方三声部运用和弦式半音化的平行大小七和弦进行,为两个相同结构的和弦,属严格平行。

例6.

大小七和弦为属七和弦构成性质,在古典音乐作品中,作曲家往往通过解决属七和弦来明确调性。德彪西恰不如此,而是将最具调性倾向的大小七和弦以整体半音上行的方式平行至下一个同结构和弦。横向看第8-9小节的低声部旋律线条是#F-G-#G-#C,即为#c小调s-D/D-D-t的功能和声进行。纵横结合来观,德彪西在此处采取旋律与和声纵横交叉的方式,并以上方三声部严格平行进行体现印象主义音乐色彩鲜明的和声特征为主,以低声部先半音上行后纯五度下行的旋法体现一定古典和声的痕迹为辅,在弱化旋律风格的同时又将其与和声得到综合性自由解决。

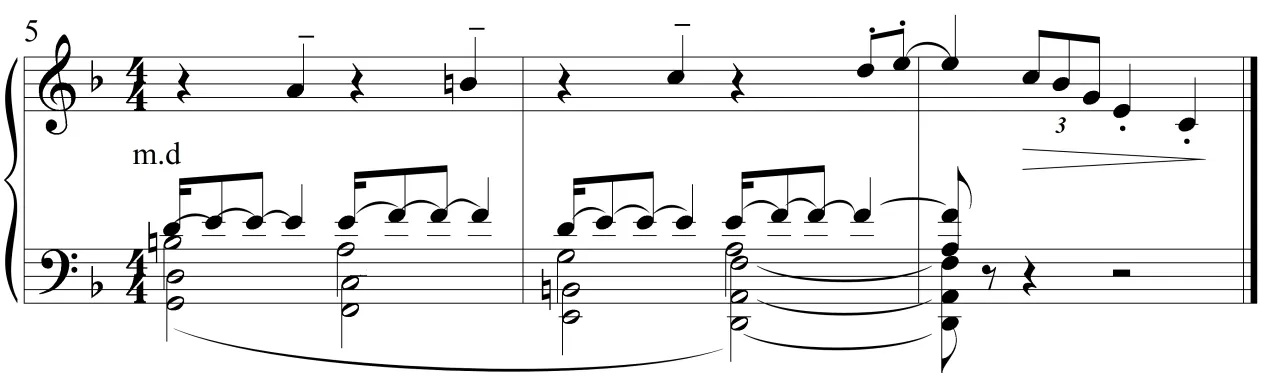

又如谱例7所示,德彪西在曲中第5-6小节的次中低声部运用四个相同结构的和弦作柱式平行五度级进下行,亦属严格平行。

例7.

平行八五度在古典时期避免使用。德彪西则反其道而行的将平行八五度运用到音乐中,其意图是以弱功能进行削弱和声功能性,并运用色彩性和声强调其光影变化,追求空灵的音响效果。

3.全音阶和弦

“任何和弦的组成都来自一个全音阶时,即构成一种全音音阶和弦(whole-tone chord)”[1][美]库斯特卡.20世纪音乐的素材与技法[M].宋瑾,译.北京:人民音乐出版社,2004:52.。全音音阶是一种可以在任何音上开始,且各音之间关系相等的音阶。与建立在自然泛音列基础上的传统大小调音阶不同,全音音阶打破各音之间自然定向的流动和由不稳定到稳定的解决关系,从而失去导音到主音的倾向,致使调性模糊。

如谱例8所示,德彪西在曲中第14-15小节运用了全音音阶,同时也属于“神秘和弦”结构。

例8.

横向来看,将此和弦按音列排序,是一条由C-D-E-#F构成的全音阶。纵向来看,将C为根音,按四度叠置构成和弦C-#F-B-E-bA-D-G,正是斯克里亚宾“神秘和弦”。(D音以持续音的形式延后出现在第16小节)。

“在斯克里亚宾晚期调性和声体系中,‘神秘和弦’是作为一种具有稳定作用的主和弦来对待。”[2]王文.斯克里亚宾“神秘和弦”形成过程与结构形态[J].黄钟(武汉音乐学院学报),2009,(1),30.。德彪西在此曲中虽没将“神秘和弦”作主和弦对待,但将如此高度紧张性的和弦置于B部结束位置作无解决的终止和弦,此举与斯克里亚宾有异曲同工的技法思维,即突破传统理念中“协和”与“不协和”的创作维度,在对色彩性和声音响的探索与开拓中逐步确立自身的个性风貌。

德彪西如画家般将非三度和弦、平行和弦、全音阶和弦、附加音和弦及高叠和弦等一些已打破传统和声功能性,并为弱功能进行的和弦作为调色板中的主打色调,使它们不再是传统和声中仅起辅助或点缀性作用的配角,而成为表现自己鲜明风格的主角,使每个和弦都具有独立音乐地位,“即保持传统的和弦结构原则,而又广泛采取不协和弦化、和弦外音化、变化和弦、高叠化等一些和弦结构复杂化的方法。”[1]桑桐.半音化的历史演进[J].音乐艺术(上海音乐学院学报),1999,(1),33.最终相辅相成地绘画出每一首色彩斑斓且音美如画的前奏曲。

三、《雪上足迹》之结构组织

德彪西以贯穿全曲的动机、边界不清且相互楔入的曲式呈现《雪上足迹》印象派风格的结构组织思维。

(一)贯穿衍伸的动机

德彪西的主导动机与古典主义音乐时期贝多芬的主导动机相比,二者有共性,又各自持有特性。如比较德彪西《雪上足迹》“脚步动机”与贝多芬《第五交响曲》“命运动机”,二者共性为主导动机均贯穿全曲,并起内在统一作用。

贝多芬以运用大小调调式、多主题、丰富的配器及强弱力度的大幅度对比等技法,将“命运动机”原型本身加以变化重复,且以双重形象的面貌贯穿全曲,即从第一乐章寓意“黑暗”形象的命运动机经过第二、三乐章的承接与发展,转型为第四乐章的“光辉”形象;德彪西则是通过运用中古调式、固定音型及改变节奏强弱规律的切分节奏等技法,在不改变“脚步动机”原型基础之上,其每一次重复是改变“脚步动机”的相关配置。

如谱例9所示,是由代表“雪”的持续音D和在此之上代表人的蹒跚步履之非三度叠置音程构成的主导动机X。

例9.

他在其每一次重复出现时,将其声部、调式及和声配置进行相应变化,但为保证内在统一性,其始终以单一形象的面貌,即“踉跄哀怨”的形象贯穿全曲,成为凝结作品完整发展的重要推动力。

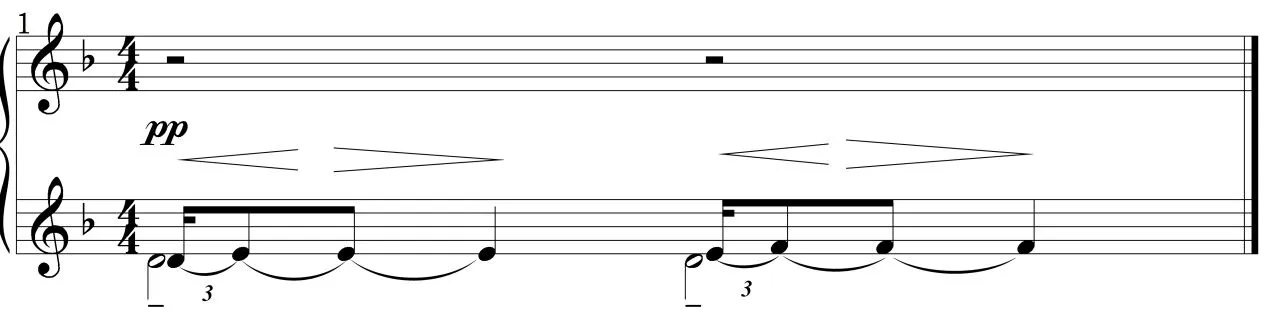

《雪上足迹》之主导动机衍伸图动机 X X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7小节顺序1 2-4 5-7 8-10 11-14 16-19 20-25 32-34声部 低 低 中 高 高→低 高→低 中 高调式d d d多利亚弗利几亚♭A弗利几亚#c小调和声配置爱奥利亚爱奥利亚d小调 ♭A弗利几亚脚步动机脚步动机平行五度音程d平行七和弦进行“神秘和弦”脚步动机+对位平行五度音程T Dⅶ7

并且,该曲调性布局是在以d为环绕中心音的基础上,通过与bA弗利几亚调式之间的更替去呈现旋律中多次出现的增四减五旋法,具有一定旋律调性动机的特点。其在节奏设计上不仅将改变强弱规律的切分节奏融入到“脚步动机”上,还将削弱音乐性的弱起节奏广泛运用其中。继而,不规则的节奏削弱了音乐凝聚力,使其呈现出飘忽松弛的状态,并达到曲式结构模糊朦胧的效果。

此外,如上图表所示,曲中还有一处隐蔽的小动机贯穿在B与A1之中,共持续出现6小节,从第16小节开始与 “脚步动机”镶嵌,作综合再现。

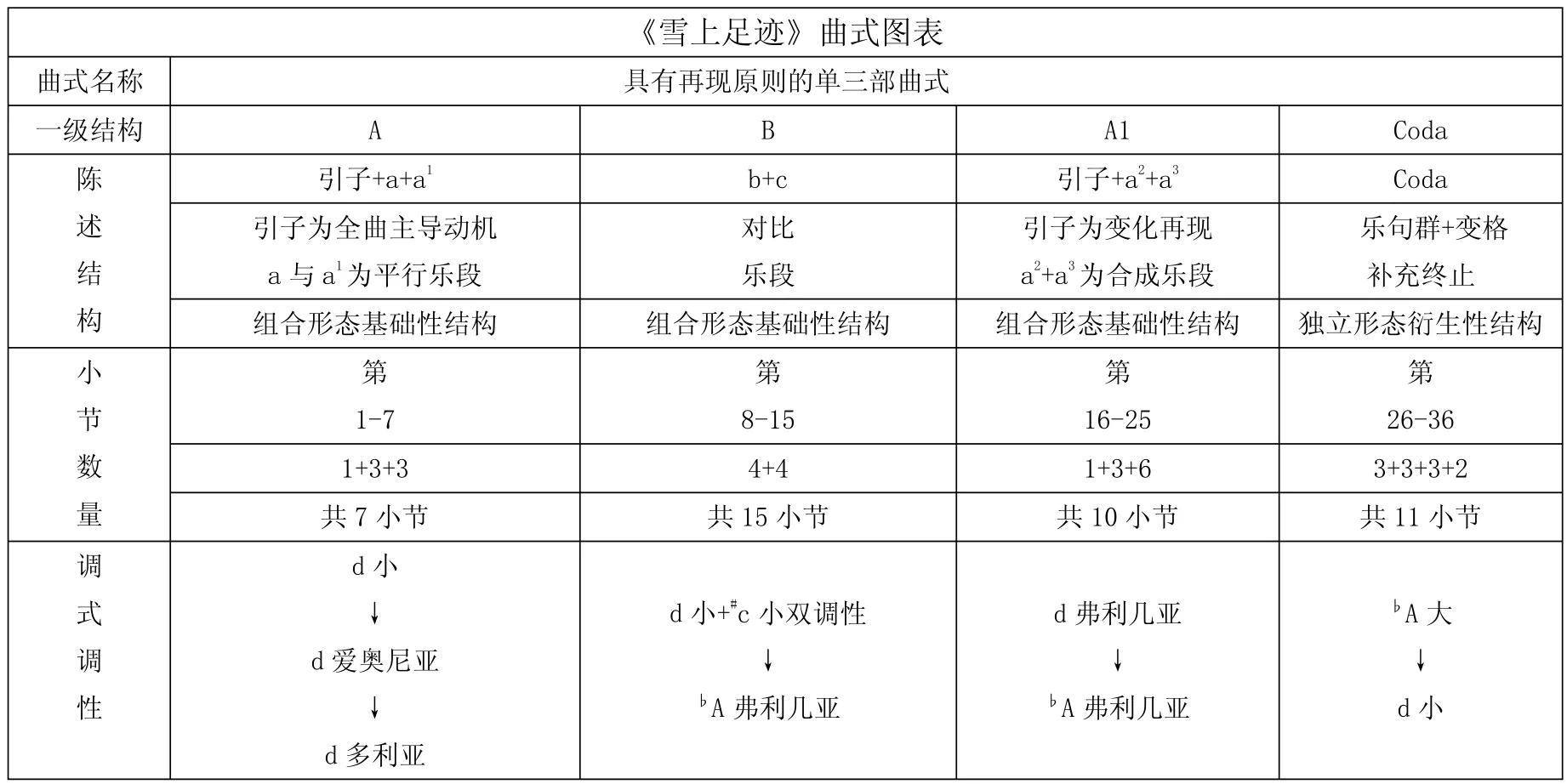

(二)模糊朦胧的曲式

《雪上足迹》与传统意义上的曲式相比,宏观上,其共性是该作品仍保留具有再现单三部曲式结构的轮廓特征,且符合每部分结构所占比例。微观上,其特性是该作品内在陈述结构的逻辑思维并不是如此“规矩与讲究”。“通过这些陈述结构类型的研究,对于我们迅速而深入地理解作品的个性特征、风格、体裁,都具有以小见大、见微知著的启迪,作为作品分析学科来说,宏观的曲式分析固然重要,但是深入解析微观的、能够感受到音乐‘血肉’的陈述结构,更是不可或缺。”[1]王桂升、王东涛.陈述结构的组织原则、分类谱系及相关概念辨析[J].北京:音乐研究,2016,(6),60.

其“不规矩”主要体现在乐句之间的陈述手法上,即A部a1的结束与B部b的开始为叠入终止关系,而B部b与c之间的关系不仅为叠入终止,还融合调式叠入的元素,且b句自身还具有一定双调性特征。继而,本就充斥着对立因素的乐句b与c又构成对比乐段,赋予曲式结构一定 “形散神聚”的散化特征。

当以微观视野去探析《雪上足迹》时,发现其在陈述结构布局上显现了作品有继承传统曲式结构基础的面貌,“如果我们回忆一下曲式结构原则与曲式结构类型的关系,就会发现陈述结构的存在形态体现了‘陈述结构组织原则’的意义。”[2]同上,第63页.譬如:再现原则。

并且,通过分析还观察到《雪上足迹》共36小节,Coda就已占11小节。与贝多芬Coda写法相比,相同点是在音乐中Coda所占比例都较庞大,并都具有独立尾声形态和衍生性结构特征,且都起到对音型回忆综合的作用。不同点是贝多芬在Coda部分主要是对主题动机进行大幅度的音型回忆与综合再现,譬如《悲怆》奏鸣曲;而德彪西在此作品的A、B与A1中始终贯穿脚步动机,但在Coda中唯独不对脚步动机作明确的回忆综合,仅断续零散地出现五小节。

当以宏观视野去探析《雪上足迹》,发现其在整体布局,即作曲家在作品结构、句法划分上不仅单纯依靠功能性和弦连接与终止式进行结构界定,更是依靠主导动机的展衍、音乐色彩的变化、调式调性的游弋及片段化的旋律等技法来表明自身创作思域又不完全受传统曲式框架的制约,从而体现印象主义音乐曲式结构朦胧飘忽的特征。

德彪西对音乐结构的这般处理与印象派绘画有着紧密联系。印象派画家根据个人主观感受来改造客观景象,注重表现模糊光影变化,重视形、色、体积的构成关系,是结构主义诞生的重要基石,且对印象派音乐有着深刻影响。德彪西正是将个人之感通过对旋律、和声、调式、节奏之间的构成关系,把具有模糊光影变化的印象风格沁入到音乐结构中。

四、《雪上足迹》之印象与诗意

从理性的维度分析《雪上足迹》,是德彪西将自我视觉的印象之感转变为听觉中的一个主导动机,遂在乐思发展过程中逐渐改变此动机进行展衍的方式,使得音乐结构颇具流动感,成功塑造出一场因孤寂悔恨便在作曲家内心油然而生出正符合当时心境于印象之中的雪中漫步景。此外,德彪西对印象主义音乐的阐释,还离不开印象主义绘画派的影响和他自身充满诗意的内心世界。

(一)印象:心中的雪景

印象主义绘画由法国画家克洛德·莫奈等开创,印象主义音乐的形成也受其影响。二者虽为不同的艺术表现形式,但其表现特征上有着一定共性,最鲜明的共性是对色彩的把握与呈现。印象主义绘画主要体现从寻求外界景物在光线作用下所引起的色彩变化,并大量使用高纯度颜色;而印象主义音乐如米洛等人在《Introduction to Music and Art in the Western World》一书中所撰,是“通过模糊的旋律、静止的和声和复杂的节奏,吸引听者在聆听时进入音乐的创作过程,自行去补充。就如同在绘画当中,色彩与线条也要求观察者自行补充一样。”[1]Wold, Milo (EDT)/ Martin, Gary/ Miller, James/ Cykler, Edmund/ Wold, Milo,《Introduction to Music and Art in the Western World》,Wm.C.Brown Publishers,1983:294-295.原文 “Impressionistic music suggests‘feeling’ with its vague melodic lines, static harmonies, and rhythmic complexities that invite listeners into the creative process in music in the same manner as color and line in painting invite the beholder to complete the scene.”

《雪上足迹》描绘的不仅是在一场来自西西里岛冬季死一般寂静的茫茫雪景中,作曲家在冰雪覆盖的幽径上踩下轻重不一的足迹,更是烘托德彪西当时“心灰意冷”的心境。深入感受作品其内在蕴意,此首前奏曲如一幅黑白色的速写画,能给人带来忧郁惆怅的听觉之感。主要是取决于德彪西创作此作品的背景,即其在德国北部一座小镇生活时爱上一位姑娘,但她最终离开了他。他在历经一场失恋后,孑然一身的踱步在一条曲径通幽的石板路上,其步伐因沉重的心情变得踉踉跄跄。从而德彪西抓住此时个人对眼前情景行为的瞬间主观印象和失恋之后的心理感受,作标题为《雪上足迹》音乐来抒发幽静空幻的印象之感。

(二)诗意:诗里的世界

德彪西的音符将一个孤寂的旅者推到你面前,一个被遗弃者,一个身着深色晚礼服的绅士,拖着长长的影子,在洁白的大地上留下两行踯躅的脚印。年少的德彪西被他心爱的姑娘遗弃,这一刻,他仿佛从一个繁华的世界瞬间被抛入一个冰冷且死寂的世界,原本一切鲜活的生命刹那间凝固。这就是他的世界,他独自面对这一死寂的世界,独自走上无垠的冰雪覆盖着的旷野,这种由孤独而带来的彻骨之寒是德彪西的唯一体验——世界在他身外凝固了,他的心在冰冷暮色中凝固了,你所能够看到的是一个没有灵魂的躯壳,在茫茫的雪原上徘徊。

然而,他的孤寂又并非仅是心爱的姑娘离弃自己之后的孤寂,心爱的人离开,只是唤醒了这份孤寂。这是一份独自面对他所与之相互纠缠的世界的孤寂,因为只有这个世界,才能给他生命的意义,也只有洞悉这个世界,他才能明晰人生的意义。也就是说,他独自打开了一片原本不存在的冰天雪地,也正是因为这一个与他相互建构的世界,他的孤寂才“在”出来——这种孤寂,是前无古人后无来者的孤寂。

无疑,德彪西的这首前奏曲将一片白雪覆盖着的天地铺绽在你面前,但他所想要向你展示的,却是一个世界。在他的旋律中,一个诗意的世界向你敞开,虽然是他的音符呼唤出的一个世界,但,这个专属于孤独者的世界,却并非德彪西所专有。这个孤独者的世界,这个被遗弃者的世界,其实也正是每一个听众的世界,正因其是每一个听众的本己的世界,所以,德彪西《雪上足迹》才能在那么多听众中得以共鸣。然而,这个世界,德彪西并未划定其明确边界,他只是向人们诉说着自己内心的感悟,他的独白,正是他的印象。

当然,也正是由于他的独白是他的印象,它的朦胧,它的飘忽不定以及他的随性,才将孤独者的心境完整的展示在你眼前。孤独者被遗弃之后的失落,孤独者的迷茫以及孤独者时而泛起的激情,一下子向你涌来。瞬间,你就被德彪西这一印象的世界所拥抱,并随之消融在这一印象的世界中,去忧伤着德彪西的忧伤,感喟着德彪西的感喟,孤独着德彪西的孤独。于是,这个世界是你与德彪西共在的世界,尽管他已逝去百年,但你与他跨越时空相聚在这一音乐敞开的世界里。

结 语

德彪西的世界是印象的世界,又是不明晰的世界,正因为是旋律的片段化、调式的模糊化、和声的色彩化、动机的贯穿化、曲式的朦胧化及节奏多样化的印象世界,这一世界才给出了无限丰富的可能。听众与其说走进了德彪西的世界,倒不如说,你走进了自己心中那个世界,在这个世界里,有你的足迹,有你的故事,有你的孤独。是印象的琴音,打开了你心中的世界,是游移零散的旋律释放了你飞翔的心灵,刹那间,你的灵魂丰满而完整,你的精神得以升华。