抗战时期重庆反法西斯音乐的创作、会演及对外交流

艾 智 科

(重庆中国三峡博物馆 抗战文化研究所,重庆 404000)

抗战全面爆发后,反法西斯音乐成为音乐界发展的一个主流。战时重庆的音乐工作者在音乐创作、交流等方面普遍体现了反法西斯主题,这是当时中国与世界最为相近的音乐旋律。学界对抗战时期的音乐有不少关注,这方面的研究如陈子昂的《抗战音乐史》,介绍了战时不同阶段、不同区域的音乐作品和音乐运动;王续添的《音乐与政治:音乐中的民族主义——以抗战歌曲为中心的考察》则从民族主义的视角探讨了抗战音乐的形成与发展过程,同时分析了抗战音乐对构建民族主义的影响。也有针对音乐家的专题研究,如汤斯惟的《重庆时期的李抱忱音乐教育思想探析》一文讨论了著名音乐家李抱忱在重庆时期,就音乐师资培养、课外音乐活动、音乐教材编订、音乐教具创制、音乐督学制度、音乐学会创设等方面所作的探索和贡献。另外,还有一些关于战时音乐的回忆录或其他史料整理,在此不一一赘述。纵观这些成果,有关战时音乐对外交流的研究并不多见,但这恰恰是反映战时中国音乐发展的重要内容。从文化交流史的视角来看,战时音乐对外交流对音乐自身的融合、变化产生了重要影响,同时也在反法西斯宣传上发挥了独特的作用。重庆是抗战时期大后方重要的文化阵地,大量音乐家、音乐组织都聚集在此,他们开展反法西斯音乐创作和对外交流,为推动抗日救亡运动的高涨发挥了自己独特的作用。

一、谱写反法西斯乐章

中国音乐界在反法西斯音乐的创作上起步较早,“九一八”事变之后,就有黄自作曲的《九一八》《抗敌歌》《旗正飘飘》等,聂耳作曲的《大路歌》《毕业歌》《义勇军进行曲》《逃亡曲》《打长江》等,洗星海作曲的《半夜歌声》《流民三千万》《青年进行曲》《救国军歌》《黄河大合唱》《太行山》《到敌人后方去》《热血》等,吕骥作曲的《中华民族不会亡》《自由神》《示威歌》《九一八小调》,阎述诗作曲的《五月的鲜花》,张定和作曲的《流亡之歌》,孙慎作曲的《救亡进行曲》,张寒晖作曲的《松花江上》,任光作曲的《渔光曲》《打回老家去》。随着全国性抗战的到来,大批音乐人和音乐团体迁聚在重庆,在中国共产党倡导和建立的抗日民族统一战线影响下,以重庆为中心的大后方音乐创作持续繁荣,产生了大量反法西斯音乐作品,它们与同一时期的世界反法西斯音乐交相呼应,共同构成了东西方音乐创作的主要内容。这些作品一经诞生,就被不断传唱,产生了广泛的社会影响。

就世界范围来看,这一时期反法西斯战斗处于僵持阶段,各地战斗异常激烈,战争给社会带来了极大破坏,对人们的生活造成了很大影响。苏联方面,肖斯塔科维奇的《第七交响曲》、亚历山德罗夫的《神圣的战争》、马特维·勃兰切尔的《喀秋莎》等,美国反法西斯作品《时光流转》《老兵不死》等,以及意大利游击队歌曲《啊,朋友再见》等,都广为世人传唱,成为世界乐坛开展反法西斯斗争的经典之作。在中国,广大音乐工作者投入到反抗日本法西斯侵略的洪流中,掀起了极高的创作热情。在此影响下,以重庆为中心的大后方音乐界产生了大量脍炙人口的作品。例如描写死守上海的《歌八百壮士》、叙述湘北大战的《胜利进行曲》、表赞山西乡宁县歼敌的《歌华灵庙》、电影名曲《中华儿女》,端木蕻良作词、贺绿汀作曲的《嘉陵江上》,江村作词、张定和作曲的《嘉陵江水静静流》,沈群作词、王云阶作曲的《东北是我的家乡》,杨友群作词、汪秋逸作曲的《夜梦江南》,韦瀚章作词、中和作曲的《白云故乡》,潘孑农作词、刘雪庵作曲的《长城谣》,赛克作词、贺绿汀作曲的《全面抗战》,老舍作词、张曙作曲的《丈夫去当兵》,贺绿汀作词作曲的《游击队歌》,麦新作词、孟波作曲的《壮丁队歌》,胡然作词、江定仙作曲的《打杀汉奸》,安娥作词、任光作曲的《高粱红了》,莫耶作词、郑律成作曲的《延安颂》,萧三作词、洗星海作曲的《打倒汪精卫》,光未然作词、夏之秋作曲的《最后的胜利是我们的》,朱光作词、吕骥作曲的《庆祝抗日军胜利》,等等。抗战时期,各类音乐工作者创作的歌曲多达数千首,至今仍难以全面统计。1939年底,国民党中宣部考虑到抗战时期歌曲繁多,“选出内容平妥及有利抗战之歌曲73首”,同时又有国民政府军事委员会政治部委托中国文艺社选出军歌7首,前后共80首定名为《民族歌声》,由中国戏曲编刊社发行(《编选抗战歌曲集》,《中央党务公报》,1939年,第1卷第22期,第26页)。1958年,音乐出版社曾搜集抗战歌曲编成三卷出版,共收录146首。不同时期的研究者对抗战歌曲都作了整理,但由于资料的局限,以及个人所持观点和知识结构的不同,历次抗战歌曲选编都有较大的不同,它们都只能代表了抗战歌曲的一部分,反映了战时音乐创作的局部。

除此之外,重庆还有一些民间创作的反法西斯音乐,战时也较为流行。据《抗战大后方歌谣汇编》所收录的歌谣来看,战时大后方创作的反法西斯歌谣超过600首。其中,在重庆《新蜀报》《商务日报》《国民公报》《新华日报》《中央日报》《大公报》《扫荡报》等报纸和出版物上刊载的歌谣超过330首,包括《总动员歌》《寒衣曲》《防空歌》《出征歌》《征兵歌》《送郎投军》《杀敌小调》《雾季》《山城小唱》《抗战八年胜利到》等。“这些歌谣主题鲜明,内容丰富,品种繁多,旋律清新优美,感染力与号召力极强”“抗战民歌与民谣彰显了中华民族的创造力和凝聚力,极大地鼓舞了全国人民的抗日斗志,坚定了中华民族赢取反法西斯战争胜利的决心和信心。”[1]1

结合20世纪30—40年代的国际形势来看,反法西斯是中外音乐界共同的主题,中国抗战音乐的产生和流传,构筑起近代中国音乐史上的经典丰碑。在最为艰难的条件下,重庆的音乐工作者用实际行动奏响了反法西斯的强音,创作出大量促进战时中国对外交流的音乐作品。

二、举办和参与音乐会演以声援抗战

音乐是一种跨越语言、国家和地区的艺术表现形式。战时重庆的音乐界常常通过开展音乐会演等具体的活动,来与国外同行互动,引发他们在反战、救亡上的共鸣,进而开展抗战募捐,支援前线。例如,1939年12月22—23日,中央广播电台的管弦乐队应基督教学生联合会、重庆市基督教女青年会、美以美会社交会堂之邀,与“圣诞合唱团”联合举行圣诞音乐大会,先后演唱2天。“圣诞合唱团”由李抱忱从中央政治学校、中央大学、重庆大学、国立音乐学院、南开中学选拔优秀歌唱者约70人组成。第一天的音乐会由基督教学生联合会主办,目的是“为募款救济欧洲战区学生”。演奏曲目包括:圣诞联曲、大提琴独奏《匈牙利狂想曲》、小提琴独奏《马利亚颂》和《小夜曲》、钢琴独奏《摇篮曲》、混声合唱《圣诞颂》和《哈利路亚》、管弦乐合奏《水仙花序曲》《漫游诗人》等[2]21。23日则由重庆市基督教女青年会与美以美会社交会堂发起,主办“圣诞音乐会”,并为负伤将士募捐。李抱忱、王文杞指挥,演唱圣歌多首。其中罕得尔的《哈利路亚》等由中央广播电台管弦乐队伴奏。另有金律声指挥管弦乐合奏,黄源礼之大提琴独奏,张洪岛之小提琴独奏,范继森之钢琴独奏等。这次音乐会共募集义款4000余元[3]37。类似的音乐会演在重庆并不少见。1940年12月28日,国立中央大学基督教青年会在南开中学大礼堂主办国际音乐大会,“参加演奏者有七、八国籍人士,我国音乐界名流马思聪、金律声、洪达奇诸先生均有表演。”[4]1943年9月5日,驻华美军总部举行音乐茶会,专为招待之前中美文化协会举办“美国军人月”时宴请该部官兵聚餐的主人和陪客。同时,还决定今后每周日下午三时举行音乐会,以便招待其他中美文化协会会员[5]。1944年6月1日,中英文化协会为响应献金运动,在胜利大厦举行音乐歌咏大会,请中国歌唱家斯义桂和英国歌唱家郑鉴思等歌咏《蝴蝶夫人》等曲[6]。

值得注意的是,中华交响乐团作为一支专业音乐团体,在抗战时期的音乐会演活动中十分活跃。1940年,中华交响乐团致函重庆市政府,请在国泰戏院举办每月音乐演奏会,其目的在于“供给市民高尚娱乐及藉雄壮歌声提高大众抗敌情绪以辅助抗建宣传”[7]。1942年2月,国民精神总动员委员会、社会部民众动员委员会及重庆市动员委员会联合主办了文化界国民月会,中华交响乐团受邀表演[8]。当年6月3日,中华交响乐团为庆祝成立两周年,在嘉陵宾馆举行音乐演奏会,特邀宋庆龄、孔祥熙、孙科以及美、苏、英大使和军事代表团人员约300人到会。曲目有韦伯的《自由射手》、贝多芬的《小提琴协奏曲》等。音乐演奏会现场对美广播,“收音异常清晰,十分圆满。”[9]同年12月23日,由重庆各大学教授和学生组织的圣诞音乐会在民众大戏院举行,为募集男女青年会学生公社建筑基金,组织者特邀各国使节前往,并开展百人大合唱,曲目有《弥赛亚》《圣母颂》等世界名曲18首[10]。不难看出,战时重庆的音乐会演十分频繁,不少会演或由中外文化组织共同发起,或邀请外宾参加,或由中外音乐家一起演奏完成,这对当时驻重庆的外国使节、记者、文艺工作者以及随行人员等都产生了较大震撼。有些演出活动还通过国际广播电台对外广播,将音符和旋律通过声波直接传送给外国听众。中外音乐界的这种互动,无疑是在同仇敌忾的语境下,为着反法西斯的胜利而得以实现的。

三、开展与国外音乐界的通信联络

在对外通信联络方面,重庆的音乐界与前苏联往来较多。由于中苏文化协会发起了中苏文化工作者的互致信函往来运动,战时重庆的音乐界与前苏联同行的沟通显得较为频繁。《新华日报》曾对中华交响乐团与前苏联同行的联络、沟通给予了肯定,认为:“该团自成立以来,除致力于推动国内音乐运动及提高音乐水准外,复与苏联音乐文化界取得密切联络,以求沟通两国文化。”[11]1940年9月,中华交响乐团又致信前苏联音乐界,向他们介绍战时中国音乐的发展情况,告诉他们中华交响乐团的发起、成立经过和工作进展[12]。除了中华交响乐团外,中华全国音乐界抗敌协会作为战时音乐界的最大团体,也通过书信、广播积极开展对外联络。1940年9月29日,中华全国音乐界抗敌协会在致前苏联音乐界的书信中说:“现在国内的音乐机关、团体,以及刊物等,不仅在数量上比抗战初期时多,在质的方面也比较以前进步。一般音乐工作者,虽在艰难困难的环境中,仍永远坚韧不拔地继续努力,这种令人敬仰的毅力,也许就是中国音乐的成功及中国抗战胜利的基础。”这封对前苏联音乐界的书信还说:“刘雪庵的《中国组曲》、贺绿汀的《晚会》、马思聪的《塞上舞曲》《牧歌》,及陈田鹤的《夜深沉》等,各曲曾先后向贵国广播,均兼具中国风味与西洋的技巧,为中国划时代的新音乐作品。”[13]

此外,战时重庆的音乐家也常常以个人名义与前苏联音乐家通信。1940年,作为乐团总指挥,马思聪单独致信前苏联音乐家杜纳埃夫斯基、马良、郭凡尔等人,称:“关于中苏文化协会所发起的(中苏)通信运动,给了我这可欣喜的机会和你通信,我觉得非常荣幸。”马思聪希望两国音乐界能保持通信,经常介绍双方音乐界的动态。同年10月23日,马良、郭凡尔等从莫斯科回信给马思聪,表示希望中国介绍更多的音乐组织、音乐家和作品给他们,并称自己在创作一些关于中国的音乐作品,今后前苏联作曲家协会可长期向中国寄送他们的交响乐谱[14]。1940年11月29日,刘雪庵给前苏联作曲家协会写信,不久刘雪庵收到回信。前苏联作曲家协会在信中说:“你在这信里表现了现代进步知识分子最优秀代表们的思想和感情。和我们的中国同业们一样,我们苏联作曲家也深信进步力量对于反动势力的胜利,文明对于纳粹野蛮的凯旋。……你对于建立中国与前苏联音乐节间的密切联系的愿望完全和我们自己的愿望一致。现在我们由苏联对外文化联络会中转寄给一些乐谱,并渴望你也寄些给我们。”[15]毫无疑问,战时重庆音乐界与前苏联同行的通信联络,增进了相互之间的了解,增加了用音乐开展反法西斯斗争的共识,有助于形成音乐界的反法西斯战线。

四、推介和宣传中国反法西斯音乐

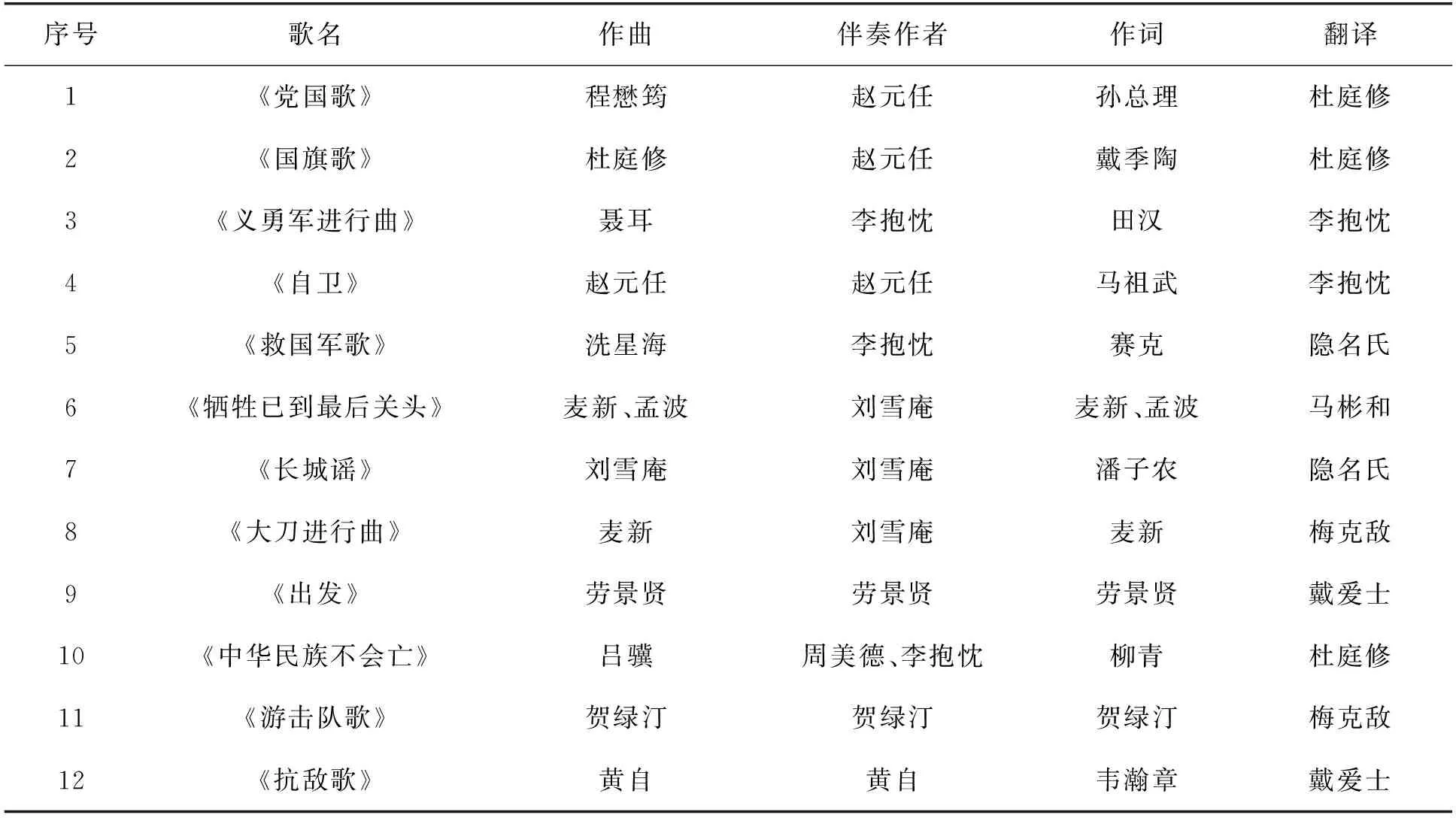

战时重庆的音乐工作者不断克服困难,采取各种方式积极向国外推介中国的反法西斯音乐作品。1939—1940年,国民党宣传部国际宣传处请李抱忱等人选择一批抗战歌曲并将其译成英文,以利于传播。选歌时,以“流行”与“优良”作为标准,刘雪庵、贺绿汀、陈田鹤等都参与进来,最终选定12首(见下表)。但音乐的翻译十分讲究,其文法、发音、抑扬、顿挫、节奏和旋律都要有所考虑,既要译得得体,又要便于传唱。李抱忱等人还请一些在渝美国、英国友人相助,才得以成稿。这些歌曲编译后,“在香(港)印刷,在欧美各大杂志逐首刊载。从此我国抗战歌声,将遍传在海外了。”[16]1944年,国民党宣传部又请李抱忱补充了1939年之后的抗战歌曲10首,这“大概是因为这本集子通过介绍战时中国歌曲创作,发挥了向海外侨胞和国际友人宣传抗战的作用,受到欢迎的缘故。”[17]45

表1 国民党国际宣传处向国外推介的中国抗战歌曲信息表[18]83-85

除了从国内译介音乐向外推送,一些音乐家还走出国门,直接到国外传播战时中国的反法西斯音乐。据音乐指挥家刘良模回忆,他1940年夏去美国,发现美国人虽然同情中国的抗日战争,但并不了解具体情况。于是,刘良模就用音乐传播中国的抗战声音。最初,刘良模通过接触美国黑人歌手保罗·罗伯逊(Paul Robeson),向美国推介《义勇军进行曲》。保罗·罗伯逊还特意录制了一套中国抗战歌曲和中国民歌,唱片名字就叫《起来》[19]41。1941年3月26日,全美助华联合总会在纽约举行第一次助华宴会,威尔基、赛珍珠、胡适等两千余人与会。期间,旅美华人临时组成合唱团,由刘良模领唱了《义勇军进行曲》等歌曲,在全美广播[20]。此外,刘良模还在美国各地,从商会到人民团体,从大学到中小学,不断地讲中国抗战,并利用各种机会把中国的抗战歌曲唱给美国民众听。1943年,他将《黄河大合唱》介绍给美国普林斯顿大学的合唱团,由合唱团译成英文,在美国传唱[21]。另一位在美国传播中国抗战音乐的重要人物是王莹。据当时与王莹一同赴美的谢和庚回忆,1942年,苏、美、英等国家在华盛顿召开世界青年学生代表大会,王莹作为中国代表参加,并作了演讲,演唱了《卢沟桥》。会后,王莹又借着巡回演讲的机会,到美国各地唱中国抗战歌曲。在赛珍珠的帮助下,王莹等人在美国创建了“中国剧团”。这个剧团由中美两国演员参加,经常到各城市演出,大量抗战歌曲在演出活动中得到传播。事实上,抗战时期,由于海外华人的努力,包括《黄河大合唱》《义勇军进行曲》《长城谣》等在内的不少歌曲得以在异乡传播。例如1942年2月,缅甸华侨战工队在缅甸曼德勒云南会馆演出,之后又到眉苗、叫脉、锡波、腊戍等城镇进行巡回演出。《黄河大合唱》《团结起来》《黄花曲》等均被传唱,“演出获得巨大成功,并对战后缅甸华侨爱国歌咏运动的广泛开展,产生了积极影响和推动作用。”[22]407

随着中国反法西斯音乐影响的扩大,一些同盟国的音乐家主动介绍、改编、演奏中国音乐。据《新华日报》载:“苏联名歌曲家、诗人,编译我国抗战歌曲《义勇军进行曲》等最受欢迎,苏联著名歌曲家克里曼蒂克基马利夫,已将中国抗战歌曲十五种,编制乐谱,有数种业已制成留声机片,行销甚广。名曲中,最受欢迎者为《义勇军进行曲》及《流亡曲》等,其词意都由名诗家沙诺夫、阿尔托森等人译为俄文。”[23]1943年9月20日,英国钢琴家海斯在伦敦阿尔柏特大厅演奏,由布尔特爵士指挥之英国广播公司交响乐队伴奏。此次演奏,是克里浦斯所主持英国援华募款委员会开展的活动之一。一些中国歌曲被事先编入活动进行演奏,此外还有英国国歌,及莫扎特、贝多芬、舒曼等人作品。到会各国贵宾及听众约3000人[24]。此外,由于中国抗战音乐在美国的不断传播,美国作曲家古尔德等将《军民合作》等改编成交响乐。这些改编的乐曲还曾由美国国家广播公司管弦乐队演奏,并向全美广播[25]。可见,通过音乐交流,国外音乐界对中国战时音乐表现出了极大的兴趣,他们译介、改编和演奏中国音乐无疑使之具有更好的传播效果,这在很大程度上是对中国抗战的正义声援。

五、引介战时西方音乐

随着战时中外音乐交流的不断推进,西方音乐实际上进一步延续了战前对中国音乐界的影响。战时中国音乐界对世界反法西斯音乐作了大量引介,这显然有利于促进西方音乐在中国的传播。全面抗战爆发后不久,国民党对于前苏联音乐的引介比较积极。1939年国民党中央电台时常播放前苏联音乐,其中名家音乐包括杜纳也夫斯基的《故乡》、可列斯尼夫的《哥萨克的斯大林歌》、予拉迭利的《献给领袖》、伊得克维赤的《前奏》、司片甲洛夫的《歌剧阿尔比斯特的进行曲》、布伦的《却派耶夫卡牙曲》、索洛维约夫的《骑兵曲》、可瓦略夫斯基的《空军城影的前奏》、堤可夫的《英雄组曲》、披克拉斯的《假如明日有战事》等[26]。另外有《热情进行曲》《铁路工人进行曲》《共青号机关车》《怎能不唱呢》《体育进行曲》《坦克手进行曲》《雄心曲》《女力士》《骑兵进行曲》《红海军进行曲》等[27]。还有前苏联民族音乐,包括东冈民歌、三达旅进行曲、奇基兹古恋歌、民间恋歌、民间抒情曲、奇基兹进行曲、哥萨克民歌、柏尔图鲁恋歌、塔吉克恋歌、卡巴尔金古民歌、乔治亚民歌、亚治伯赞民歌、阿赛乐之莱兹更女人等[28]。与此同时,中苏文化协会对于前苏联音乐的引介也发挥了重要作用。中苏文化协会与前苏联对外文化协会展开联系,介绍中国音乐和音乐家给对方的同时,也在中国推送前苏联音乐。为此,前苏联方面向中国音乐界赠送音乐作品,并通过各种形式宣传展示。1943年初,中苏文化协会就接到前苏联方面运送的大量作品,有“苏联各民族歌剧曲谱,交响乐谱等。”[29]当然,除了介绍和播放前苏联音乐外,考虑到战时重庆有不少美国人,国民政府的中央广播电台也于1942年12月7日开始,特设美国音乐时段,每晚播放半小时,音乐唱片由美军司令部提供[30]。

抗战时期,中国音乐界对提升音乐演奏技术的探索并没有停止。中华交响乐团在成立时便将“提高我们音乐的技术理论同人民的音乐认识的水平,介绍西洋的音乐”[31]作为其存在的主要目的之一。事实上,从乐器使用上讲,抗战时期的中华交响乐团、国立音乐学院实验管弦乐团、国立实验剧院实验乐团、中央广播电台管弦乐队等都是典型的受西洋音乐影响的专业组织,他们的演奏多依赖于对西方音乐器材的使用。在战时重庆,这些音乐组织主办或参与了众多演出活动,其中不少曲目便是外国作品,这在客观上是向中国听众直接推送西方音乐及其演奏技术。1940年11月9日,中华交响乐团在嘉陵宾馆举行音乐会演,邀请冯玉祥、孙科等两百余人参加。此次演奏会除演奏《荒山之夜》《夜曲》《我的祖国》等作品外,还演奏了俄国音乐作品,“实为我国音乐界演奏俄国作曲家作品之缀始”[32]。1941年3月5—6日,由中华交响乐团、国立音乐学院实验管弦乐团和实验剧院交响乐团组成的三大管弦乐团联袂在国泰大剧院演奏。演奏团共80余人,由吴伯超、马思聪、郑志声担任指挥。两日演奏曲目完全相同,为9支世界名曲:贝多芬的《第五交响曲》、马思聪的《思乡曲》《塞外舞曲》、韦伯的《自由射手》序曲、莫扎特的《美奴爱特舞曲》、罗西尼的《威廉·退尔》序曲、门德尔松的《小提琴协奏曲》、穆索尔斯基的《荒山之夜》、得法拉的《巫者弄情》。1943年,中华交响乐团“为加强民众音乐教育,决定以后每星期举行‘星期音乐演奏会’一次,假银行业同仁进修社礼堂举行,节目有贝多芬的《第一交响曲》、韦伯《自由射手》及莫扎特弦乐四重奏等名曲。”[33]当然,之所以介绍西洋音乐,很大程度上是由于音乐在掀起民族主义、开展反法西斯救亡运动中有着巨大作用,这实际上超出了音乐交流、借鉴本身在技术范畴上的意义,与战时特殊的环境不无关系。

六、结 语

中国有着悠久的音乐文化传统,但中西方音乐领域的交流在相当长的历史时期内并不多见。抗日战争全面爆发之前,由于受到近代西学东渐思潮的影响,西方音乐在教会仪式、军乐演奏、学校教学、酒吧舞厅以及家庭生活等场合不断产生其作用,对中国音乐的发展产生了较大影响。到20世纪30年代,随着中日民族矛盾的逐渐加深,以“左翼”音乐运动为先导,一批反映救亡图存、革命进步的歌曲不断涌现,它们一方面将新的音乐技术、手段或特质运用其中;一方面把音乐与普通大众的心理融合起来,具有比较鲜明的时代特色。抗战全面爆发后,音乐的发展和交流进一步延续和彰显了这种特色,反法西斯音乐的创作和交流也更加繁荣。与此同时,受战争局势的影响,大批文化人和机构纷纷内迁,近代中国音乐发展的空间版图完全改变。此时,重庆市救亡歌咏协会、中华全国音乐界抗敌协会、重庆市普及民众歌咏运动委员会、中华交响乐团、中国音乐学会等相继在重庆创立,还有中央训练团音乐干部训练班、国立音乐学院等也在重庆创建。在抗日民族统一战线的影响下,以重庆为中心的大后方音乐在坚持抗战、争取民族独立中发挥了重要作用[34]。在对外交流中,战时重庆的音乐界以反法西斯为主题,通过举办演奏会、通信联络、译介作品、在国外改编和传唱歌曲等多种方式与美、苏、英等国同行频频对话,有的还走出国门,与当地音乐界和民众互动,产生了较为广泛的社会影响,这有助于宣传中国抗战精神,争取国际支持,构筑文化界的国际统一战线,同时也为推动近代中外音乐文化交流作出了极为重要的贡献。