鹧鸪茶种质资源品质性状的多样性分析

顾文亮 张建禹 覃永兰 庄辉发 王辉 张翠玲 谭乐和

摘 要 针对海南省的92份鹧鸪茶种质为材料,采用主成分分析和聚类分析,对水浸出物、茶多酚含量、游离氨基酸含量、咖啡堿含量和氨酚比等5个主要品质性状进行多样性分析。结果表明,鹧鸪茶种质资源主要品质性状的遗传变异丰富。游离氨基含量的多样性指数最高,其次是茶多酚含量;咖啡碱含量的变异系数最大,其次是氨酚比。主成分分析表明,前2个主成分累计贡献率达77.70%,能够反映5个品质性状的大部分信息。基于各种质在5个品质性状上的差异,对92份鹧鸪茶种质进行聚类分析,发现第Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类3个类群,第Ⅲ类群综合表现最好,抗氧化的保健功效突出,且咖啡碱含量最低,可作为良好的育种材料。本研究结果可为鹧鸪茶的开发利用以及优良无性品系选育提供科学依据。

关键词 鹧鸪茶;种质资源;品质性状;遗传多样性

中图分类号 S326 文献标识码 A

Quality Traits Diversity Analysis of Mallotus oblongifolius Germplasm Resources

GU Wenliang1,2, ZHANG Jianyu3, QIN Yonglan4, ZHUANG Huifa1,2, WANG Hui1,2, ZHANG Cuiling1,2, TAN Lehe1,2*

1. Spice and Beverage Research Institute, Chinese Academy of Tropical Agricultural Sciences, Wanning, Hainan 571533, China; 2. Key Laboratory of Genetic Resources Utilization of Spice and Beverage Crops, Ministry of Agriculture and Rural Affairs, Wanning, Hainan 571533, China; 3. School of Tropical Crops, Yunnan Agricultural University, Puer, Yunnan 665099, China; 4. Yangtze Normal University, Chongqing 408100, China

Abstract The genetic diversity of five major quality traits including water extracts content, tea polyphenols content, free amino acid content, caffeine content and ammonia polyphenols ratio was analyzed by the principal component analysis and cluster analysis for 92 Mallotus oblongifolius germplasm resources from Hainan, China. The genetic diversity of the major quality traits of M. oblongifolius germplasms was abundant. The diversity index of the content of free amino acids was the highest, and that of the content of tea polyphenols was the second highest. The coefficient variation of the caffeine content was the highest, followed by the ammonia polyphenols ratio. The principal components analysis of the five quality traits revealed that the first two principal components accounted for 77.70% accumulation contribution rate, reflecting most of the information of the five traits. Based on the difference of the five quality traits between each resource, the 92 germplasms were divided into three groups. The third group had the best prominent antioxidant health care effect and the lowest caffeine content. It means that the third group could be used as a good material for breeding. Our results could provide a scientific basis for the utilization and breeding for excellent asexual strains of M. oblongifolius.

Keywords Mallotus oblongifolius (Miq.) Muell. Arg; germplasm resources; quality traits; genetic diversity

DOI 10.3969/j.issn.1000-2561.2019.12.008

鹧鸪茶[Mallotus oblongifolius (Miq.) Muell. Arg]又名山苦茶和五月茶,是大戟科(Euphorbi ac eae)野桐属的多年生常绿灌木或小乔木[1]。鹧鸪茶在海南岛中部山区的琼中、保亭和五指山等市县[2]以及东部沿海的文昌、琼海、万宁、陵水和三亚等市县有自然分布或人工种植[3],此外还在我国的广东、广西等省(自治区),以及中印半岛和苏门答腊岛等国也有自然分布[4]。鹧鸪茶在海南有着悠久的饮用历史,当地人常将其用做解油腻、助消化、清热消暑和止渴生津的老爸茶。此外,鹧鸪茶的加工方法也颇为简单,将其叶片晒干或风干后即可冲泡,饮用时有淡淡的药香,也称为零陵香气[5]。现代药理学研究表明,鹧鸪茶富含茶多糖、茶多酚、没食子酸和多酚类等多种有效成分[6],具有清除氧自由基[7]、抗动脉粥样硬化[8]、促进胆汁分泌[9]、抗病毒抑菌[10]、抗疲劳衰老[11]与镇静止痛[12]等功效。当前,海南地方企业已将鹧鸪茶精深加工成复配茶[13]、凉茶饮料[14]或速溶茶粉[15]等广受欢迎的海南特色旅游产品。

农作物种质资源的收集保存、鉴定评价与创新利用是一项长期的基础性工作,也是优良新品种(品系)的选育与利用的源头。当前,鹧鸪茶的研究多集中于化学成分鉴定、香气成分分析或新产品以及新配方的研发,对鹧鸪茶种质资源进行系统性的鉴定评价和多样性分析尚属空白。对鹧鸪茶种质的鉴定评价和多样性分析,不仅有利于资源的收集保存、优异资源的深度挖掘,也对资源的创新利用和优良新品种(品系)的选育具有重要意义。主成分分析和聚类分析是种质资源和遗传育种研究中常用的方法,已在油菜[16]、燕麦[17]、木薯[18]、红花[19]和樱桃番茄[20]中有着广泛的应用。本研究以收集保存自海南岛各地的92份鹧鸪茶种质为材料,以多样性指数、主成分分析和聚类分析等方法相结合,综合评估鹧鸪茶种质资源品质性状的多样性,依据不同加工生产需求筛选优异种质,可为鹧鸪茶种质资源的收集保存和开发利用奠定基础。

1 材料与方法

1.1 材料

以收集保存的92份鹧鸪茶种质为材料,来自海南省10个市县,供试材料来源及分析数量见表1。供试的92份鹧鸪茶种质保存于中国热带农业科学院香料饮料研究所的鹧鸪茶种质资源圃内,该种质圃位于海南省万宁市南桥镇高龙村(E18°709.97,N1101796.17),海拔20 m,年平均气温24.5 ℃,积温8800 ℃,年均降雨量2100 mm,雨旱季明显,土壤类型以砖红壤为主,母质为花岗岩风化物[17]。种质圃所属的万宁地区东临南海(距海边约10 km),三面环山,日照充足,长夏无冬,湿度大、雨量充沛,属典型的热带季风气候,绝大多数热带、亚热带植物在这里均能正常生长开花结果。鹧鸪茶种质采用常规田间管理,每份鹧鸪茶种质定植5株,随机取其中3个植株的1 kg以上成熟叶片,分别将其阴干干燥,用电动磨碎机磨成粉末过60目筛子后制成试验样品。

1.2 方法

1.2.1 品质性状测定方法 根据《茶 水浸出物测定》(GB/T 8305-2013)中的方法进行水浸出物含量测定;根据《茶 咖啡碱测定》(GB/T 8312-2013)中的紫外分光光度法进行咖啡碱含量测定;根据《茶叶中茶多酚和儿茶素类含量的检测方法》(GB/T 8313-2008)中的方法,用没食子酸作校正标准测定茶多酚含量;根据《茶 游离氨基酸总量的测定》(GB/T 8314-2013)中的方法进行游离氨基酸总量的测定。对鹧鸪茶供试材料进行品质性状鉴定评价时,按照上述标准方法进行测定,每份材料重复3次。

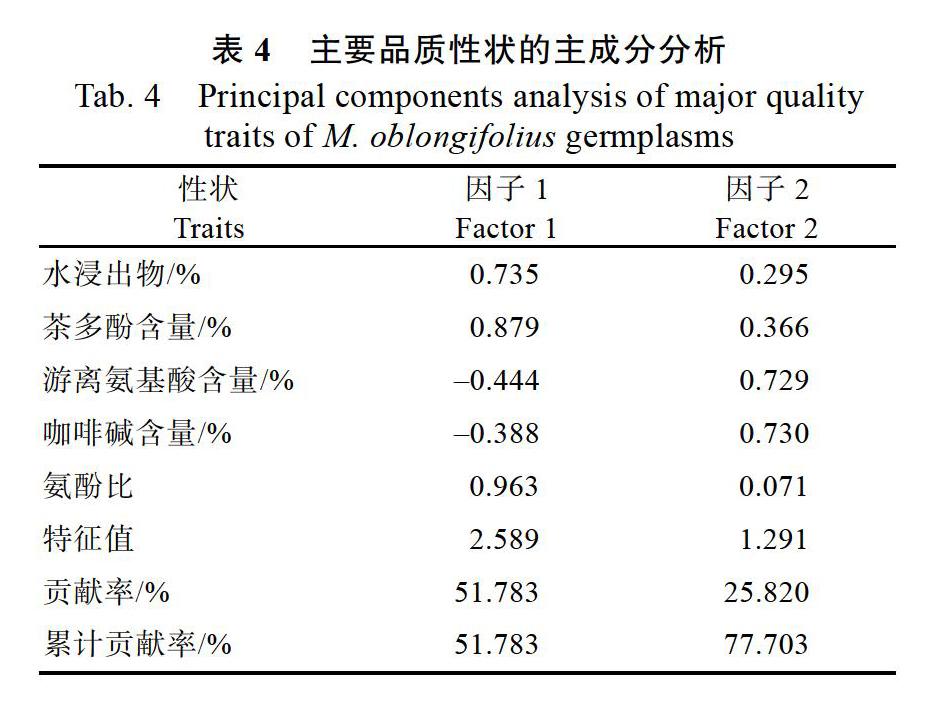

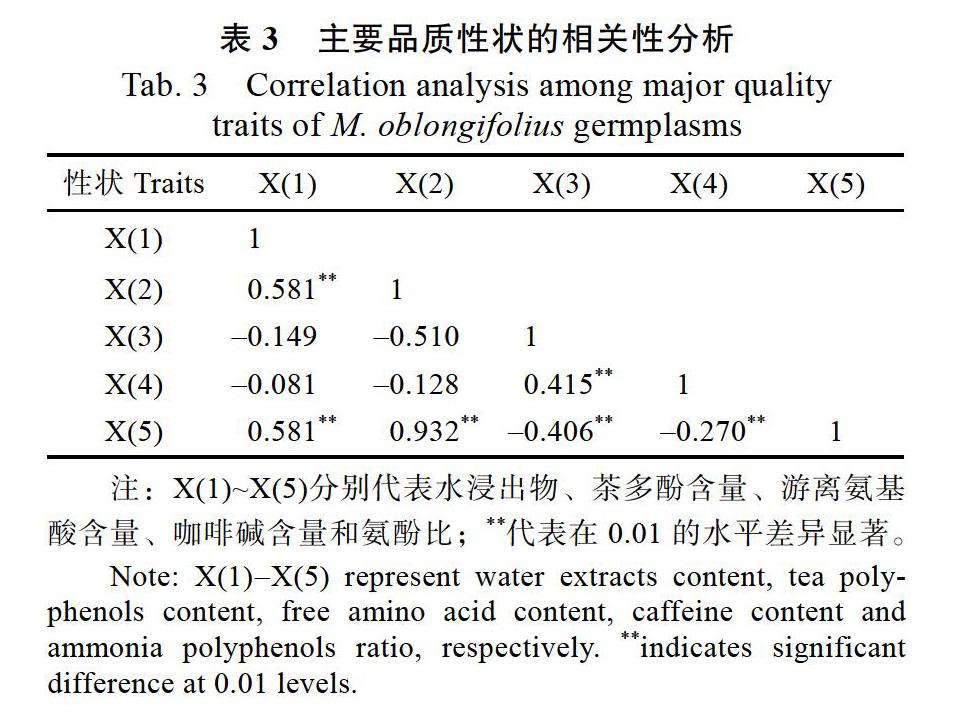

1.2.2 数据统计方法 利用Excel 2010软件计算各个性状的平均值(X)、标准差(δ)和变异系数(CV),根据香农多样性指数(Shannons diversity index)的分析方法,对所有性状进行10级分类,第一级 2 结果与分析 2.1 多样性评价 对收集到的92份鹧鸪茶种质的5个品质性状进行统计分析,各性状在不同鹧鸪茶种质之间的差异明显,表明这些性状变异丰富(表2)。5个品质性状的平均变异系数为14.98%,说明上述5个品质性状在鹧鸪茶种质中表现出较为丰富的遗传多样性。变异系数由大到小依次为:咖啡碱含量>氨酚比>茶多酚含量>水浸出物>游离氨基酸含量。5个品质性状的平均多样性指数为2.07,说明鹧鸪茶种质间的品质性状差异明显,上述5个性状具有较大的选择潜力。多样性指数仅咖啡碱含量在1.9以下,其余性状均在2.0以上。 2.2 相关性分析 相关性分析结果表明,水浸出物与茶多酚含量、氨酚比呈极显著正相关(P<0.01);茶多酚含量与比呈极显著正相关;游离氨基酸與咖啡碱含量呈极显著正相关,但与氨酚比呈极显著负相关;咖啡碱含量与氨酚比呈极显著负相关(表3)。这说明,随着茶多酚含量的增高,水浸出物也会有所提高,随着咖啡碱含量的增高,游离氨基酸含量也会有所提高。但各品质性状间存在相互影响和制约,游离氨基酸含量和咖啡碱含量的增高,都会使得氨酚比有所下降,故在鹧鸪茶优良无性品系的选育时要注意平衡,以期达到各性状间的最佳效果。 2.3 主成分分析 主成分分析结果表明,前2个主成分包含了5个品质性状的大部分信息,其贡献率分别达到51.78%和25.82%,累计贡献率达77.70%(表4)。由结果可知,第一主成分载荷最高的为氨酚比,其次为茶多酚含量、水浸出物,主要反映茶多酚类物质含量。第二主成分则主要反映咖啡碱含量和游离氨基酸含量。前2个主成分反映的氨酚比、茶多酚含量、咖啡碱含量和游离氨基酸含量是评价鹧鸪茶种质的主要品质性状指标。 2.4 聚类分析 采用SPSS 20.0软件,根据5个品质性状在92份鹧鸪茶种质中的不同表现,在欧式距离为5的位置将用于鉴定评价的鹧鸪茶种质资源划分为3大类群,每个类群的均值及变异系数见表5。 第Ⅰ类群包括34份材料,其主要特征是咖啡碱含量(1.61%)在3个类群中最高,且变异系数较高(33.10%),水浸出物(33.94%)、茶多酚含量(16.54%)、游离氨基酸含量(2.41%)和氨酚比(6.85)在3个类群中均位居第二。综合来看,该类群的咖啡碱含量高,综合性状较好,具有独特的开发潜力。 第Ⅱ类群包括35份材料,其主要特征是游离氨基酸含量(2.43%)在3个类群中最高,但变异系数较低(3.40%),咖啡碱含量(1.49%)在3个类群中位居第二,水浸出物(30.77%)、茶多酚含量(13.89%)、氨酚比(5.73)在3个类群中均位居第三。綜合来看,该类群的游离氨基酸含量高,适口性较好,具有一定的开发潜力。 第Ⅲ类群包括23份材料,其主要特征是水浸出物(35.84%)、茶多酚含量(18.72%)和氨酚比(8.20)在3个类群中均最高,游离氨基酸含量(2.28%)和咖啡碱含量(1.16%)在3个类群中均位居第三。综合来看,该类群的水浸出物、茶多酚含量和氨酚比高,保健效果突出,且咖啡碱含量低,具有良好的开发潜力。 3 讨论 种质资源是现代作物育种的物质基础,种质资源的丰富度与多样性与其有效的开发利用有着直接的关系,运用科学的研究方法对种质资源进行全面的多样性分析,有助于深度挖掘和创新利用鹧鸪茶优良种质。本研究对海南省92份鹧鸪茶种质资源进行5个品质性状的多样性分析,结果表明除游离氨基酸含量外,其余4个品质性状的变异系数均在10%以上,5个品质性状的多样性指数均在1.80以上。本研究表明收集保存的鹧鸪茶种质资源品质性状变异丰富,类型广泛,可为选育出满足不同产品加工需求的育种目标提供丰富的种质材料。 应用主成分分析可将鹧鸪茶种质资源5个品质性状转化为2个主成分因子,2个主成分因子代表了全部性状的77.70%信息,且各主成分因子包含的性状信息也均有一定的相关性。根据各主成分因子的特征向量值可知,主成分因子1主要反映茶多酚类物质含量与品质之间的关系,主成分因子2主要反映其他物质如游离氨基酸和咖啡碱含量与品质之间的关系。故在对鹧鸪茶种质资源进行初步筛选时可以把上述主成分因子作为评价标准。 聚类分析将92份鹧鸪茶种质资源的5个品质性状划分为3大类群,各类群之间在品质性状上表现出明显的差异性和互补性。第Ⅰ类群的咖啡碱含量高,综合性状较好,咖啡碱具有刺激兴奋以及提神的功效,该类群可作为开发运动功能型饮料使用,具有独特的开发潜力。第Ⅱ类群的游离氨基酸含量高,游离氨基酸与茶汤的适口性有关,该类群可作为复配茶或速溶茶的配料使用,具有一定的开发潜力。第Ⅲ类群的水浸出物、茶多酚含量和氨酚比高,而咖啡碱含量低。由于茶多酚含量与抗氧化特性密切相关[21],这说明该类群的种质保健功效突出,且符合低咖啡因的健康观念[22],该类群可作为优异品质育种的亲本材料进行重点利用。 鹧鸪茶作为传统的饮料植物和药用植物,其主要的开发利用方式即是通过饮用茶汤来产生功效,故本研究主要参照茶树品质性状的鉴定评价,对92份鹧鸪茶种质资源的水浸出物、茶多酚含量、游离氨基酸含量、咖啡碱含量和氨酚比等5个品质性状进行了多样性、相关性、主成分分析和聚类分析。下一步将进行品质性状和植物学性状的联合分析,同时也将结合分子标记技术进行遗传多样性评价,从而全面准确地掌握鹧鸪茶种质资源的遗传背景。 参考文献 吴德邻. 海南及广东沿海岛屿植物名录[M]. 北京: 科学出版社, 1994: 84. 林 海, 周 升. 海南山苦茶的生物学特性及其分布[J]. 海南大学学报(自然科学版), 1992, 10(4): 32-34. 刘国民, 李娟玲, 王小精, 等. 海南鹧鸪茶的民族植物学研究[J]. 海南师范大学学报(自然科学版), 2007, 20(2): 167-172. Adam J H, Mamat J. Floristic composition and structural comparison of limestone forests at three different elevations in Bau, Kuching, Sarawak, Malaysia[J]. Journal of Biological Sciences, 2005, 5(4): 478-485. 林连波, 刘明生, 林 强, 等. 海南山苦茶挥发油成分的研究[J]. 时珍国医国药, 2001, 12(10): 865-866. 林连波, 符小文, 艾朝晖, 等. 海南山苦茶叶的化学成分研究Ⅰ[J]. 中国中药杂志, 2006, 31(6): 477-479. 苏冰霞, 张 月, 葛会林, 等. 山苦茶多糖的分离对抗氧活性的影响[J]. 食品科技, 2013, 38(9): 160-164. 刘月丽, 王立群, 伍海涛, 等. 山苦茶提取物对动脉粥样硬化防治作用的研究[J]. 海南医学院学报, 2008, 14(6): 608-611. 华运群, 陈小川, 吴永强, 等. 山苦茶的利胆作用和毒性[J]. 中国药理学通报, 1992, 8(5): 334. 李彦军, 王 勇, 高艳娟, 等. 鹧鸪茶提取物抑菌活性研究及其成分分析[J]. 食品工業科技, 2014, 35(10): 202-204, 214. 刘月丽, 黄奕弟, 林连波. 海南山苦茶提取物对衰老小鼠脑组织抗氧化能力的影响[J]. 海南医学院学报, 2012, 18(7): 872-874. 华运群, 欧树安. 山苦茶的镇痛作用[J]. 中国药理学通报, 2003, 19(2): 235-236. 王明强, 曹 兵, 李 翔. 复配袋泡鹧鸪茶的研究与开发[J]. 饮料工业, 2009, 12(7): 8-10. 李 翔, 吴 霞, 罗 容, 等. 鹧鸪茶清热复合饮料工业初探[J]. 食品科技, 2010, 35(7): 127-130. 初 众, 郭 莹, 张彦军, 等. 速溶鹧鸪茶的提取工艺优化及挥发性成分分析[J]. 热带作物学报, 2018, 39(3): 588-594. 朱宗河, 郑文寅, 张学昆. 甘蓝型油菜耐旱相关性状的主成分分析及综合评价[J]. 中国农业科学, 2011, 44(9): 1775-1787. 张向前, 刘景辉, 齐冰洁, 等. 燕麦种质资源主要农艺性状的遗传多样性分析[J]. 植物遗传资源学报, 2010, 11(2): 168-174. 谢向誉, 陆柳英, 曾文丹, 等. 31份木薯种质资源的鉴定评价及遗传多样性分析[J]. 南方农业学报, 2017, 48(3): 393-400. 王沛琦, 胡学礼, 李雪蓉, 等. 红花种质资源表型多样性分析[J]. 热带作物学报, 2019, 40(6): 1102-1107. 史建磊, 宰文珊, 陈依凯, 等. 基于表型的樱桃番茄种质遗传多样性分析[J]. 热带作物学报, 2019, 40(6): 1095-1101. 李家贤, 黄华林, 何玉媚, 等. 高茶多酚茶树品种的生化成分与品质性状研究[J]. 广东农业科学, 2009(10): 16-18, 25. 唐一春, 宋维希, 矣 兵, 等. 低咖啡碱茶树种质资源的鉴定及评价[J]. 西南农业学报, 2010, 23(4): 1051-1054.