山水屏风、山居图与书斋图

——宋代以来三种山水图像之间的演变与联系

◇李文琪

传统绘画中的“山水”题材,在图像的形式方面经历过许多转变。早期的山水作品真迹已经湮没不见,但我们可以在流传下来的人物画上看到,以屏风或壁画为载体出现的、被精心绘制的山水图像。两宋时期常见的山居图,基于文学或历史典故中的母题,描绘没有现实指向的场所,即使尺幅小如团扇,在山水中的居所里,屏风上的山水图细节也被详细描绘。历宋入元,逐渐流行起为某个现实中的人特别创作的书斋山水图,在历史的时空中有其实际而具体的指向,而书斋中的屏风上却不再有山水的图像。这三种形式的图像之间,以“山水”为纽带,有着特别的联系。随着时间推移,其中的某种图像形式从另一种衍生出,但它们在宋代以来延续千年的艺术史中又一直并存着。

一、作为屏风或壁画的山水

在年代较早的人物画中,如《列女仁智图》、《校书图》、《韩熙载夜宴图》、《重屏会棋图》(图1)等,可以见到画面中以细致的手法,描绘作为背景的山水屏风:在居室中陈列着山水的屏风,体积较大,是房间装饰的主要部分,占据画面的比例也很大,有的画中,如《韩熙载夜宴图》,在多处场景中都有不同的山水屏风出现。屏风中的山水画不仅面貌鲜明,结构甚至笔触都能清晰可见。从历史图像的角度,这种画面反映了自古以来人们对于山水的重视和热爱。

1.人们喜爱山水的意识及发展

对于任何人而言,目睹自然中山水的第一反应,当然是被那些绚丽的色彩、多样的景象吸引并触动,这是完全无关任何理性思索和观念主导而自然而然发生的。在此过程完成之后,人和山水才有了进一步的关系。《论语》中的“乐山”“乐水”之语,代表了人与山水关系较早的理性思索:“知者乐水,仁者乐山;知者动,仁者静;知者乐,仁者寿。”〔1〕不管后人衍生出了多少种含义,但其中包含的最基本的文字意义是被广泛认可和接受的,这一理论到宋代,又被朱熹进一步阐释为“乐,喜好也。知者达于事理,而周流无滞,有似于水,故乐水;仁者安于义理而厚重不迁,有似于山,故乐山。动静以体言,乐寿以效言也。动而不括故乐,静而有常故寿”〔2〕。达于事理的人,通过水的流动,感受到不被困扰的快乐;安于义理的人,通过山坚实厚重,感受到一种坚定和永恒的快乐,因此能获得长寿。在宋代的文献中,则可以看到在审美层面,山水是如何在人的生活中产生意义的:“山林之乐,士大夫知其可乐者多矣,而莫能有其有焉者率樵夫野叟、川居谷汲之人,而又不知其所以为乐。惟高人逸士,自甘于寂寞之滨,长往而不顾者,为足以得之。然自汉以来,士之遁迹求志者不可胜数,其能甘心丘壑,使后世闻之翛然想念其处者,亦无几人,岂方寄味无味、自适其适而不暇以语世耶?至陶渊明谢康乐王摩诘之徒,始穷探极讨尽山水之趣,纳万境于胸中,凡林霏空翠之过乎目,泉声鸟哢之属乎耳,风云雾雨纵横合于冲融杳霭之间,而有感于吾心者,皆取之以为诗酒之用,盖方其自得于言意之表也。”〔3〕作者以为,山水之乐趣在于双眼看到的林霏翠色,在于双耳听到的泉声鸟鸣,在于令人惊叹的风云变幻的宇宙奇观,只有士大夫和高人逸士才能感受得到,这才是审美的意义。而关于这种对山水之美的感受如何又变成了画,这一问题在宗炳《画山水序》中得到了扼要的解答:“余眷恋庐、衡,契阔荆、巫,不知老之将至。愧不能凝气怡身,伤砧石门之流,于是画象布色,构兹云岭……如是,则嵩、华之秀,玄牝之灵,皆可得之于一图矣……于是闲居理气,拂觞鸣琴,披图幽对,坐究四荒,不违天励之藂,独应无人之野。峰岫峣嶷,云林森眇。圣贤暎于绝代,万趣融其神思。余复何为哉,畅神而已。”〔4〕可见,人们喜爱山水的意识,经历了一种由直觉的喜爱到理性的喜爱,最后再到审美的过程。

2.山水画在宋代:需求与克制

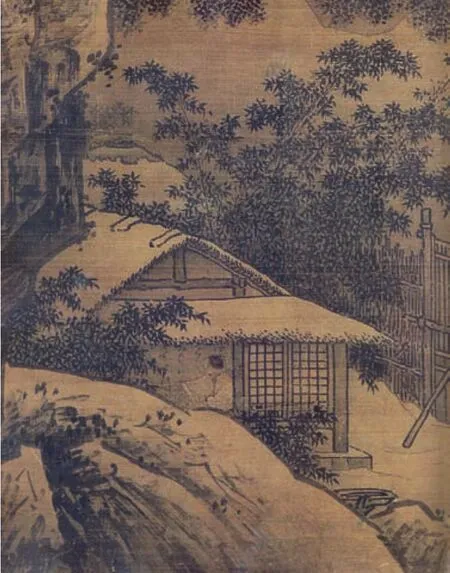

在宋代的画作中,那些纯粹的山水作品,以及环抱于山水林泉中的书斋、亭屋形象(图2),在人们的生活中,承担着一种安放并落实人们的有关身处林泉的想象载体的作用。可以看到,此时这种山水中的书斋,其室内壁画的内容仍然为山水,即使占据的画面只是很小的一角,也会被如实地描画出来。这种想象载体的流行,恰好说明了相关需求得不到满足的一种匮乏感。北宋大儒张载,在其文字中就明确表达了流连山水无用的思想:“观书且勿观史,学理会急处亦无暇观也。然观史又胜于游山水林石之趣,始似可爱终无益,不如游心经籍义理之间,心解则求义自明,不必字字相校。”〔5〕在他看来,悠游山水所带来的乐趣,始终不如穷就义理有价值。南宋时期的理学大家真德秀,举出唐代的例子去劝谏君王:“唐穆宗问,开元治道最盛,何致而然?宰相崔植对曰,玄宗即位得姚崇宋璟,此二人蚤夜孜孜,纳君于道。璟尝手写尚书无逸为圗以献,劝帝出入观省以自戒。其后朽暗乃代以山水图,稍怠于勤,左右不复箴规。奸臣日用事,以至于败甚。臣按无逸一书,万世之蓍龟也,宋璟手写为图以献,可谓有志于正君矣。今经筵所在,每设此图,庶几开元故事然,必玩而绎之。如姬公之在前,宋璟之在后,惕然自省,不敢暇逸,然后此图能为进德之助,不然,则视山水之绘,其与几何?惟圣明其深念之。”〔6〕这些人高居庙堂,可以说是掌握时代主流话语权的人,他们对游山玩水甚至山水图画持明确反对态度,恰好说明了当时这两者的流行。自幼在儒家经典中成长起来的文人士大夫,内心向往山水烟云,但弃官归隐,无论于他们自己内心还是外在社会环境而言,多半被认为成有违伦常的另类。北宋著名的山水画家郭熙,在他的《山水训》中,也承认“直以太平盛日,君亲之心两隆,苟洁一身出处,节义斯系,岂仁人高蹈远引,为离世绝俗之行,而必与箕颖埒素黄绮同芳哉”〔7〕,但作为名副其实的绘画高手,他明确地提供了一条两全之路:“白驹之诗,紫芝之咏,皆不得已而长往者也。然则林泉之志,烟霞之侣,梦寐在焉,耳目断绝,今得妙手郁然出之,不下堂筵,坐穷泉壑,猿声鸟啼依约在耳,山光水色滉漾夺目,此岂不快人意,实获我心哉,此世之所以贵夫画山之本意也。”〔8〕于是悬挂于书房墙壁、置于厅堂中的那些山水屏风,成了这一矛盾需求的产物,大量流行起来(图3-1、3-2)。

图1 [北宋]佚名 重屏会棋图卷 40.3cm×70.5cm 绢本设色 故宫博物院藏

图2 [南宋]刘松年 四景山水图卷之三(局部)69cm×40cm 绢本设色 故宫博物院藏

图3-1 [南宋]牟益 捣衣图卷(局部) 27.1cm×266.4cm 纸本墨笔 台北故宫博物院藏

图3-2 [南宋]佚名 孝经图卷(局部) 43.8cm×823.7cm 绢本设色 辽宁省博物院藏

3.题壁:文人雅士的生活习惯

从元代及以前的绘画内容看,其画面上屏风的内容,以山水为多,也偶有书法出现,这些也不尽然全都是像郭熙这样的国朝名手的作品。从文献的记载看,自唐代时,文人和与其相交密切的亲朋好友之间,互相在书斋的墙壁上题字或画画就是很常见的事情,大量的名为“题壁诗”作品的出现就是明证。颜真卿《鲜于氏离堆记》中记载了曾任京兆尹的鲜于仲通的名为“离堆”的别业以及亲友题诗斋壁间的事:“堂南有茅斋焉,游于斯,息于斯,聚宾友于斯,虚而来者实而归。其斋壁间有诗焉,皆君舅著作郎严从、君甥殿中侍御史严铣之等,美君考之所作也”〔9〕。宋代词人刘克庄,还有“拂袖归来羞炙手,望尘拜了难伸膝。把富春濑与首阳山,图斋壁”〔10〕。他这种将心中喜爱的山水绘于书斋墙壁上,观看赏玩的豪情,当然也是一种仕途受挫后的排解途径。而且,可能以刘克庄为代表的有些文人,他们书斋所放置的并不是什么名人字画,或者画工能手的作品,而是他们自己随手涂抹的写意之笔,而且当时已经蔚然成风,并延及后世:“归来逸兴犹遄飞,千岩万壑填胸臆。槎牙奇诡郁不得,吐得云烟挂斋壁。我今读画兼读诗,疑有山灵暗中觌。卧游便可学宗生,不须更著谢公屐。”〔11〕

二、标榜“山居”:新的图像形式的流行与变化

1.山居图

从早期绘画中作为背景陈设出现的屏风内容看来,人们喜爱宏大辽阔的全景式山水,而全景式山水与“山居”结合,则是稍晚一些出现的新倾向了。北宋著名的山水画家郭熙,在他的言论中批判了一种当时常见的山水画:“近者画手有仁者乐山图,作一叟支頥于峰畔;知者乐水图,作一叟侧耳于岩前;此不扩大之病也。”〔12〕这种简单直接地表达“山水之乐”的图像被他诟病为“不扩大”,可以理解为狭隘和缺乏意境的意思;同时,郭熙提出了一种他认为成功的图式和方法:“盖仁者乐山,宜如白乐天草堂图,山居之意裕足也;知者乐水,冝如王摩诘辋川图,水中之乐饶给也。仁知所乐,岂只一夫之形状可见之哉。”〔13〕可见,他是如此肯定地认为,“山居”这种图式在表达人们“乐山乐水”主题寓意的恰当性。不能绝对地下结论说,由于郭熙个人言论的作用,宋代才有如此多的山居图主题的山水画,但他的作品和言论在其中的影响肯定是存在的(图4、5)。隐居题材的山水画和单纯意义上的“山居”绘画又有所不同。明显标榜隐居行为的绘画,描绘山野中的园林或书斋景象,流行始于元代。钱选的《题浮玉山居图》及上面的题诗,就带有很强的标榜倾向:“瞻彼南山岑,白云何翩翩。下有幽栖人,啸歌乐徂年。丛石映清泚,嘉木淡芳妍。日月无终极,陵谷从变迁。神襟轶寥廓,兴寄挥五弦。尘彯一以绝,招隐奚足言?”钱选是宋末元初的著名画家,与赵孟頫并称“吴兴八俊”,入元以后拒绝出仕,以书画自娱终老。他是吴兴(今浙江湖州)人,浮玉山(今天目山)位于浙江省西北部临安市境内,从表面意义上看,浮玉山居图画面及内容题诗并不直接指向作者本人,但此画采用了隐居斋舍与北宋全景式的构图相嵌合的方式,并且在自题诗中明确了图画主旨,内容又暗合钱选本人的生平及经历,可以说是一种将一个在地理空间中实际存在场所赋予与本人相关的象征意义的尝试,由此,画中的山水不再是宋画中传说或文学典故中的山水,而山居的主人虽没有明确指向,却也有可能是现实中的某人。具有这种精神寓意和鲜明立场的绘画,在宋代几乎是不存在的,也不可能在文人士大夫的书斋中大量流行。

图4 [南宋]佚名 雪窗读书图轴(局部)49.2cm×31cm 绢本设色 中国国家博物馆藏

图5 [南宋]夏圭 雪堂客话图页(局部)28.2cm×29.5cm 绢本设色 故宫博物院藏

2.山水中的书斋

在元代,坐落于山水空间中的、属于现实中人的书斋的绘画大量出现。这种书斋图景,并不重视书斋内部结构的精细描绘,更着力于营造了一个内外兼备的、系统而完整的景色,重点强调并再现主人书斋与它所处的外在山水环境之间的关系,并通过较为清晰的画面结构表现出来。张渥《竹西草堂图》(图6),以当时流行的一江两岸式构图,描绘了与竹林隔水相对的草堂:画卷起手处,是修竹万根,越过水面与之遥相呼应,画卷最左侧则是背山面水的草堂一间,草堂中人以一种舒适而放松的姿势斜靠在榻上,似在欣赏对岸竹林精致。画卷末左上角有题诗为:“翠玉萧萧在屋东,主人号作竹西翁。品题莫作扬州梦,好写云间入卷中。山居道人。”下有白文名章“杨元诚印”。关于竹西翁这一名号的归属,目前有所争议,有认为是杨瑀(即杨元诚),还有认为是杨谦。卷后杨维桢题有《竹西志》:“客有二三子持竹西杨公子卷来见铁崖道人者。一辩曰:大夏之西有嶰谷之竹,断两节而吹之,协夫凤凰,此吾公子之所以取号也;一辩曰:首阳之西,孤竹之二子居焉,清风可以师表百世,此吾公子之所以取号也;一辩曰:江都之境,有竹西之歌吹,骚人醉客之所歌咏。此吾公子之所以取号也。道人莞尔而笑曰:求竹西者,何其远也哉!伶人协律于嶰竹,未既竹之用也;孤竹二子,饿终于首阳,亦未适乎中庸道也;广陵歌吹,又淫哇之靡竹之。所嫌也,地无往而无竹,不必在泣在渭在少室在长石罗浮慈姥,文竹之所也。公子居云之隩,篠簜之所敷,菌簵䇢之所蕞,结亭一所,在竹之右,即吾竹西也。奚求诸远哉!虽然东家之西乃西家之东也,竹又何分于东西界哉!吾想,夕阳下春新月在庚,阊阖从兑,至公子鼓琴亭之所,歌商声若出金石,不知协律之有嶰谷,饿隐之有西山,骚人醉客之有平山堂也。推其亭于兔园,莫非吾植;推其西于东南,莫非吾美。二三子何求西之隘哉!三子者矍然失容,惵然下意,梭巡而退。道人复为之歌。明日公子来请曰:先生之言善。言余竹西者,乞书诸亭为志,歌曰:易望便娟兮云之篁,结氤氲兮共成堂,百草芬而蘦兮,孰与玩,斯遗芳曰,美人之好修兮,辟氛垢而清凉,岂大东之无所兮,若稽首乎西皇,虚中以象道兮,体圆以用方,又乌知吾之所兮,为西为东?”〔14〕这一篇志文诚然是在他们交往应酬中产生的,但它其中有些内容表现了一些新奇的思想。志文开始说,有人拿着这画卷来见铁涯道人(即本志作者杨维桢),他们对“竹西”这个名号的来源有不同的认识,但有一点是相同的,即在他们看来,此名号是附会以前的名人或名胜而来。这恰好能说明,在当时人们普遍所认可的一种观点或做法,即在行为乃至名号等事方面,比附前贤,没有自我意识,反应在当时的绘画上,就是“元四家”及其他画家等人笔下的高士图、渔隐图等题材的流行。画中有人物,没有主人公,是先前的一个人,却又不是任何人。杨维桢在题跋中说明,“公子”所居住的地方,当然是一个云烟环绕、修竹丛生的好地方,在竹子的右边理所当然是“竹西”。他还畅想,傍晚时分,在主人居住的地方传来鼓琴的优雅乐声。这根本无关之前那些名声在外的人和事,亭台斋室都是自己建造的,位置就在此地,在一片竹林的西边,这里就是因为主人本身才有意义,就是因为主人本身才使“竹西”这一名称有了新的和独特的价值。

图6 [元]张渥 竹西草堂图卷 27.4cm×81.2cm 纸本墨笔 辽宁省博物馆藏

图7 [元]朱德润 秀野轩图卷 28.3cm×210cm 纸本设色 故宫博物院藏

朱德润的《秀野轩图》(图7),作于至正二十四年(1364),是为其好友周景安所作。秀野轩是周景安的书斋名,朱德润在画后的题记中详细地记载了它的方位、周边山水及植物的位置安排:“吴人周君景安,居馀杭山之西南,其背则倚锦峰之文石,面则挹真山之丽泽,右则肘玉遮之障,左则盼天池之坂,双溪界其南北,四山之间,平畴沃野,草木葱倩,卓然而轩者,景安之所游息也。轩之傍幽蹊曲槛,佳木秀卉,翠軿玉映于阑楯之间。”〔15〕在这段文字中,对秀野轩内部如何只字未提,而对于它和周边山水植物的关系的叙述则几乎面面俱到。画家将这种关系投射到画面中,在画面中营造了一个半想象半真实的空间,想象在于并非运用写实和准确透视的创作理念,真实在于各种现实中元素关系的如实再现:在画面中,小小屋宇一座,房屋背后最高的山就是“倚锦峰”,近景处的大片水泽就是“挹真山之丽泽”,右有遮障,左为平地,是一个三面环山、一面邻水并绕以双溪的、草木秀丽的卓然不凡的所在。从画后题记内容可见,秀野轩主人周景安,与一时名士多有交往。秀野轩作为他的游息之所,是他与新友故交过从往来的重要场所,而《秀野轩图》中给予这种场景以尽可能详尽的描绘:开敞的房间中,几榻上放置着书籍、鼎、瓶等物,两个人在这种清净古雅的环境中,面对面促膝而谈。卷后有周景安同时代的十几人题诗,大都述及曾来秀野轩及和主人交往的经历,在这些人的意识中,秀野轩俨然成了它的主人的某种象征,而画家朱德润在题记中的话则道明这一点:“麒麟凤凰,羽毛之秀也;贤才硕德,人之秀也。人介乎两间,又能揽其物之秀而归之好乐,寓之游息,如昔人栖霞之楼、醒心之亭,见诸传记者不一也。吴人周君景安……得江浙行省左丞周公题其轩之颜,曰秀野,以志其美。此其是欤。嗟乎。物有托而传,野得人而秀,雷塘谢池是已。”〔16〕这两幅出现于元末的绘画,表现了现实中的人物在山水中的游息之所,与之前流行的有地点的山居图(如《浮玉山居图》《富春山居图》)和无地点的渔隐图、高士图的题材已经有本质上的区别。这些类似特别定制的私人书斋图,重视书斋与山水关系的呈现,强调书斋主人对于某个确定的现实中山水空间的意义,表明历史发展到此时,人们已完成了从山水中印证自我到以自我去为自然中山水赋予意义的观念转变。而且,值得强调的是,原来在南宋及元初山水画中居所中几乎是必须存在的山水壁画或者屏风的细节,这时的这类绘画中已经不复存在,室内作为陈设的屏风依然被勾绘出轮廓,但在它上面却什么都没有了。巫鸿先生在他的著作中,指出了“素屏”这一元素“约在1360年左右称为一些文人业余画家所喜爱的绘画母题,其流行与这些作家在元末大动荡中归隐山林称为隐士的倾向相符合……素白屏风的图像在14世纪六七十年代成为文人画中的重要母题”〔17〕。虽然在绘画中,空白屏风似乎直到元代才出现,但“素屏”这一意象,在文字记载中出现更早。白居易(772——846)《素屏谣》中叙述道:“素屏素屏,胡为乎不文不饰,不丹不青?当世岂无李阳冰之篆字,张旭之笔迹?边鸾之花鸟,张璪之松石?吾不令加一点一画于其上,欲尔保真而全白。吾于香炉峰下置草堂,二屏倚在东西墙。夜如明月入我室,晓如白云围我床。我心久养浩然气,亦欲与尔表里相辉光。尔不见当今甲第与王宫,织成步障银屏风。缀珠陷钿贴云母,五金七宝相玲珑。贵豪待此方悦目,晏然寝卧乎其中。素屏素屏,物各有所宜,用各有所施。尔今木为骨兮纸为面,舍吾草堂欲何之?”在白居易的文字中透露出有关素屏的三点信息:第一,有意不加点画,使其“保真而全白”;第二,素屏的主人日夜浸润在自然中,心中满盈“浩然气”,因而选择以素屏来观照自身(即“与尔表里相辉光”句所言);第三,“木为骨纸为面”的素屏,它所适宜的环境,只有身处真正的山水中的“香炉峰”下的草堂。结合对这首诗歌的分析,再去看元代书斋山水图中的白屏,可以这样去理解:“无为有处有还无”,这反而是画中人已经在实际中能够达到他们理想的亲近山水状态的证明。

三、书斋图:想象中的现实图景

1.书斋与山水空间新关系的确立

既然已经充分强调书斋主人于书斋这一场所而言的决定性的重要意义,那么只要有“人”在,就有书斋的存在,不管那在何处,不管是它是怎样的所在。倪瓒的《水竹居图》(图8)由画家在题跋中点明“想象”事实:“至正三年(1343)癸未岁八月望日,□进道过余林下,为言僦居苏州城东,有水竹之胜,因想象图此,并赋诗其上:僦得城东二亩居,水光竹色照琴书。晨起开窗惊宿鸟,诗成洗研没游鱼。”在这幅画中,画家根据书斋主人的描述,构筑了一个在现实中完全不存在的图景。类似的画作还有《翠雨轩图》(图9),画家在题记中除了表明是想象为之以外,还说明是仿照了巨然《莲社图》的形式。如果说,倪瓒的《水竹居图》因为是根据当事人的描述所画,还存在着一丝观照现实的成分,那么《翠雨轩图》代表的就是一种绝对想象的路径。

出于种种原因,这种纯粹想象的书斋图景,在明代的时候大量流行起来。南宋的徐渊子有一首诗这样写道:“俸余拟办买山钱,却买端州古砚砖。依旧被渠驱使在,买山之事定何年。”对于文人来说,买山几乎可以算是他们最为极端的物质欲望了,但是否能成功地置办一个环境幽雅的优游之所,他们面临着经济、时间等各种严峻的问题。方孝孺《五云山房铭》说道:“五云山房者何,前宣宁簿楼君士连之室也。谓五云者何,山名也。山而加于房者何,室依乎山也。室则居之,尔而咏歌之者何?楼君将出以仕,而不忘乎室,则无所忘于心矣,知本之道也。知本者,君子之事也,何以昭之铭之?所由作也。铭曰:惟山房奥而明,弘而有容,君子是则,厥德以充峻而洁,不污不湼,君子是则,以保清节,山房之中,君子不忘慎终,毋忘仕也,孔士不知,所为学久矣,文辞以为华,记诵以为博古之学者,虽不外乎此以求道,然道不在是也。”〔18〕在这篇铭文的序言中,方孝孺首先指出了“五云山房”名称的由来,是由于“室依乎山”,又回答了为什么要专门歌咏一个用来居住的“室”的问题,原来,主人要出来做官,不能再身居山房,而他认为不忘记这间山房,相当于不忘记自己的本心。山房中的君子,立身行事有一定的准则,清洁慎终,但更重要的是,“勿忘仕也”。铭文最后意为,追求文辞学问,是求“道”的途径,终究不是求“道”的目的,体现出赞赏山房主人出仕为官的一种积极入世的价值观。在这种价值观的倡导下,很多读书人都会选择离开书斋,寻求仕途上有所作为。山中的书斋原本是有实体的,是一个实际存在的场所,但由于种种原因(主人入仕、游历外出)等,离开了原来的场所,于是变成了一个没有场所的场所。但场所还存在,在主人的心中,而且永远地保留了名字,有条件者还将请人绘成图景,以想象中的山水与书斋的形式,随身携带或悬挂于日常起居的房间,时常观看,提示自己不忘本心本性。此时,书斋的山水画也成了一个象征,比之原来挂在室内、陈设成屏风的纯粹的山水画,除了单纯满足人们亲近林泉的渴望之外,又具有了唤醒自我、洗涤灵魂的功效。这基本是在明代很普遍的情况,和元代出现的书斋绘画有很大的不同。后者由于政治和文化环境等原因,在文献和流传下来绘画中,更倾向于单纯地弘扬隐居山中读书这种做法。

图8 [元]倪瓒 水竹居图轴53.6cm×27.7cm 纸本设色 中国国家博物馆藏

图9 [元]庄麟 翠雨轩图卷(局部) 纸本墨笔 台北故宫博物院藏

图10 [明]文徵明 高士隐居图轴纸本设色 美国大都会艺术博物馆藏

2.《高士隐居图》:新关系的图像表达

明代的归有光,大半生担任知县一类的中低级官吏,他以他的方式满足自己的书斋需求:“顾官舍迫隘,又无书斋。连日积土为室,编蓬为户,度曲柳为架,亦可庋书数千卷。庭中鞭笞不行,簿书稀简。可以终日闭门,怡神养性。”〔19〕这说明,他没有被这种虽然是“雅好”但也依然须费用大量金钱的物质欲望所局限,这完全要归功于他个人的思想认识:“书斋可以市廛,市廛亦书斋也。”〔20〕但他也不是一开始就这样认为,在《书斋铭》一篇中他写道:“余闻朱文公欲于罗浮山静坐十年,盖昔之名人高士,其学多得之长山大谷之中,人迹之所不至,以其气清神凝而不乱也。夫莽苍之际,小丘卷石,古树数株,花落水流,令人神思爽然。”〔21〕他不是不认同名山古树这种环境的优越性,只是“吴中名山,东亘巨海,西浸林屋、洞庭,类非人世,皆可宿舂远者。今遥望者几年矣,尚不得一至。即今欲稍离市尘,去之寻丈,不可得也”,在现实中,没有条件去投身名山,于是只能“积土为室,编蓬为户,度曲柳为架”了。明代文徵明的《高士隐居图》(图10),是为同时代人刘麟所作的一幅完全基于想象的书斋图。刘麟(1475-1561),《明史》中有其列传,《四库全书总目提要》对其介绍如下:“麟字元瑞,一字子振,江西安仁人。后流寓长兴,子孙遂隶籍焉。弘治丙辰进士。官至工部尚书。事迹具《明史》本传。初,麟观政工部时,即与同年陆昆抗疏争谏官下狱事。及为绍兴府知府,又以忤刘瑾褫职。后官尚书,卒以争苏松织造为宦官所挤而罢。盖始终介介自立者。其自绍兴归也,依其姻家吴珫於长兴。与孙一元、文徵明等往来倡和。世传徵明《神楼图》,即为麟作也。是集凡诗二卷,奏疏、杂文九卷,《附录》一卷,麟曾孙{钦心}陛所编。万历丙午,湖州知府无锡陈幼学刊之长兴。朱凤翔为序,称“其文出入秦汉,诗则骎骎韦、杜”,固未免太过。至称“其标格高入云霄,胸中无一毫芥蒂,故所发皆盎然天趣,读之足消鄙吝”,则得其实矣。是亦文章关乎人品之验也。”〔22〕从这段清代人对他的简要介绍中,可以大致看出他的主要经历以及个性,始终“介介自立”的性格使他的仕途几度浮沉,退仕而隐居也算是他人生的主要部分,介绍中还专门提到他与文徵明等人往来倡和,并特指出“世传徵明《神楼图》,即为麟作也”。文徵明在《高士隐居图》上的题跋是这样说的:“仙客从来好阁居,窗开八面眼眉舒。上方台殿隆隆起,下界云雷隐隐虚。隐几便能窥日本,凭栏真可见扶余。摠然世事多翻覆,中有高人只晏如。南垣刘先生谢政,归而欲为楼居之念,其高尚可知矣。楼虽未成,余赋一诗并写其意以先之。它日张之座右,亦楼居之一助也。嘉靖癸卯秋,七月既望,徵明识。”这说明,此画是在刘麟的楼居还没有的情况下就画成了,希望等他的楼房落成,可以作为相应的陈设挂在书房里。《明史》列传中对《神楼图》一事说得更为详细:“居工部,为朝廷惜财谨费,仅逾年而罢。居郊外南坦,赋诗自娱。守为筑一台,令为构堂,始有息游之所。家居三十余年,廷臣频论荐。晚好楼居,力不能构,悬篮舆于梁,曲卧其中,名曰神楼。文徵明绘图遗之。”〔23〕可知他在嘉靖年间,于工部尚书任上没过多久就致仕,有人在南垣为他建了一个小小的书房,然而他喜欢楼居,竟然无力经营,文徵明于是画了神楼图送给他。这样来看,以上提及的文人所代表的一群人,书斋的所在环境对他们来说并不重要,书斋的本体对他来说也并不重要,重要的是有这样一方被选定的小小空间,被人为地赋予特殊的意义,那么处在其中的人,可以“人心之精,通于神圣”。

图11 [清]虚谷 香雪旧庐图页 纸本设色 上海博物馆藏

四、后续及其他

上述山水图像类型,在随后的时间中继续发生变化。山水中的书斋图像,成了具备文学与图像两个范畴意义的“有意味的形式”和一种重要的绘画题材(图11),这种变化大致发生于明代并流行于明、清两个时期。与前文提及的那种流行于宋元时期的山居读书题材的图像不同,后者显然也能看作是“有意味的形式”,但这种“意味”只来源于文学范畴,还没有经历图像的积累与演变。而随着写像技法的发展,明末以来又流行一种完全消失了书斋空间的、位于山水园林中的读书图像,强调主体人物的容貌、读书的活动与周边环境的关系,书斋在山水图式中的重要性似乎又没有那么强烈了。