清代中晚期台湾水墨画的发展脉络与风格研究

有关清代台湾绘画发展的研究,台湾的代表学者主要有林柏亭、萧琼瑞、王秀雄、王耀庭等;内地学者吴步乃、沈晖、陈明、周明聪等;海外学者有李铸晋、万青力等。目前以台湾学界的成果最为丰富,相关成果如林柏亭的《中原绘画与台湾的关系》、庄伯和的《明清台湾书画谈》、萧琼瑞的《“闽习”与“台风”——对台湾明清书画美学的再思考》、王耀庭的《原乡的风格·恋乡的题材——近百年中原水墨画与台湾之关系》、崔永雪的《台湾明清书画概论》等。这些研究对台湾早期水墨画的发展脉络与风格特征进行了梳理与分析,并提出了一些新的学术观点,颇具启发性。在时间的界定上,学界提出“明清时代”的概念,尚待进一步深入讨论;从风格上来看,“闽习”得到学界的普遍认可,但尚未意识到清代中晚期台湾水墨画风格的“多元”特征。本文在前人的研究基础上,针对以上问题进行分析和论证,并进一步说明台湾清代水墨画的发展脉络及风格特征。

一、汉人渡台与汉文化在台湾的发展脉络

台湾自古属于中国的固有领土,从台湾的整个发展历史来看,汉文化随着内地人口的不断迁入而持续发展,但真正形成规模乃至繁荣应不早于清代中叶。从史料记载来看,永历十五年(1661年)郑成功入台,荷人败,订立降约。[1]荷人窃占台湾共计38年,主要以榨取经济利益为主,文教方面的影响较小。据吴步乃的研究考证,1661年郑成功收复台湾之后,汉族人口从5万增至12万。可见当时人口稀少,更无从谈及荷人窃占台湾之前的社会及文化发展,人口数量间接说明当时台湾社会的开发程度较低。1893年台湾人口达到255万,随着经济的发展,商业活动促进城市的形成,汉文化的发展得以深入和繁荣。[2]台湾学者林柏亭提出了“移民史”的概念,此外“移民”是强调古代中国内部的区域人口迁移,即认为台湾的汉文化发展,是受到中原汉人来台开发而不断发展的。从文化发展的视角来看,台湾本是荒蛮未开辟的地方,不同历史时期的内地汉人因流亡、探险、垦荒等原因来台开发,早期生存艰难,即便带来一些汉文化,但终因数量太少构不成什么影响力,而随着大规模汉人的迁入才逐渐促成汉文化力量的形成。[3]他进一步说明,郑成功占据台湾之后,蓄意反攻,百废待兴,无力发展文化,但郑氏家族治理台湾的22年中,建文庙、立学校,是汉文化发展的开始,其较高的成就则是后人不断努力的结果。[3]8-9这说明台湾汉文化的正式发展应源于郑氏家族治台时期,而后才逐步繁荣。

康熙二十三年(1684年)清廷在台湾设一府三县,隶福建省之一府,自此台湾始区划郡县,设官分职。雍正五年(1727年),因澎湖地处重要,将澎湖诸岛改设为澎湖厅,而成一府四县二厅。雍正九年为台湾、凤山、诸罗三县区划。光绪元年沈葆桢上奏准之,再设恒春县、卑南厅。[4]由此可见,台湾的局域是一个不断调整与完善的过程,当时清廷对台湾的开发是从南部逐渐开始的,形式是“以点带面”,而逐渐贯通南北。尽管康熙二十三年开始派文武官员正式治理台湾,但是匪乱、番乱、海盗、农民起义、械斗,加之风灾、水灾频发,而此类事端不断,足以见清朝治台初期的社会局势并不太平。后清廷不断加强对台湾的治理,但早期汉文化的传播仍然处于起步阶段,故而连横曰:“我先民之奔走疏附者,兢兢业业,共挥天戈,以挽虞渊之落日。我先民固不忍以文鸣,且无暇以文鸣也。”[4]326

清中叶以来,清廷在台湾开设的文庙、学堂不断增加,加之台湾科举与社群的水准日高、竞争益行激烈。其中吸引大量闽、粤学子来台应考,逐渐成为台湾科举社群的成员,也加速了台湾的“中土化”与“儒汉化”。清代道光至同治年间,随着城镇的发展与商业的繁荣,加之两岸人口的往来及社会逐渐安定,台湾逐渐出现了几个具备庞大经济能力的家族,文风激励,除了应对科举考试之外,还包括满足精神生活方面的需求。从中国历史发展的脉络来看,这在具备充裕的经济条件下是理所当然的事,有名的家族宅第,诗酒之会常开,常开展文艺活动。因当时的台湾缺乏文艺人才,故而这些大户人家远至内地聘请文人士子前来,这都有助于文化艺术的发展。水墨画作为文化活动的重要一环,其日渐繁盛也就不足为奇了。当时的书画家谢琯樵、吕世宜等,就是受到板桥富户林本源家聘请到台湾从事文艺活动的。林家还专设汲古书屋,即是配合此类活动。另外一方面,社会的繁荣也必然促进世俗文化的发展,如庙宇壁画的兴起,民间画师开始大量出现,绘画行业开始繁荣起来。

二、福建画风对清代台湾水墨画的影响

从地理位置上来说,台湾比邻福建,早期的渡台汉民基本都来自福建地区。《台湾通史》曾有记载,台湾之人,漳、泉为多,约占十之六七,粤籍次之,多为惠、嘉之民,其来较后,故曰“客人”。[4]84林伯亭认为,移民到台湾的汉人多为福建人,移民既来,文化自然伴随而来,台湾的文化受到大陆的影响是显见的。福建地区的风尚决定了台湾绘画的风格特征。从发展过程来说,清代中叶以后,内地移民渐多,交通也日益频繁,台湾绘画的发展更为迅速。[5]当时渡海到台湾的画家基本都来自福建地区,尤其是诏安画派,尽管他们作为福建地方画家,在内地没有太高的知名度,但在台湾却是备受追捧的,他们的水墨画风格也就成为早期台湾画坛所追摹的范本。

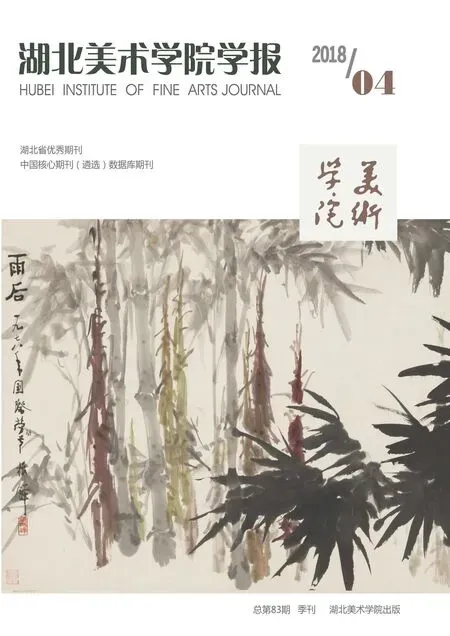

图1 指墨山水 陈邦选

从水墨画的发展脉络分析,福建紧邻江浙水墨画的繁盛地区,因此较容易取得绘画精华,明清时代,有边文进、吴彬、黄道周、张瑞图、上官周、黄慎、华新罗等书画名家。他们对福建的影响很大,尤其扬州八怪的文人写意风格,其中黄慎的影响最大,这种具有文人画的写意风格逐渐由福建传到台湾。从实际的传播过程来看,早期台湾没有专门的绘画人才,从事绘画创作都是文人士大夫的余事,他们虽没有接受过专业的绘画训练,也可以潦草率意挥洒,故而写意风格容易流行。从台湾的社会发展程度来说,当时的台湾为初辟的新土,设施简陋,画具不易齐备,绘画的发展也就更趋近于简逸的文人画。四君子花鸟画较多,人物画主题也围绕福、禄、寿等世俗题材,山水较少。[5]427对清代台湾水墨画的风格分析,台学界将之称之为“闽习”,意指福建水墨画风格对台湾的影响。王耀庭对“闽习”的理解为:“是指笔墨飞舞,肆无忌惮,狂涂横抹,顷刻之间,完成大体形象,意趣倾泻无遗,气氛却很浓浊,十分霸气,一点也不含蓄。”[6]在此基础上,王耀庭对“闽习”的学术概念进一步诠释,他引用《论语》中“质胜文则野,文胜质则史”的说法指出,当时台湾画风所体现出毫无掩饰的本质,这即是“野”,在台湾的先民,流露出的品味正是如此。[6]萧琼瑞则在王耀庭“野”的概念上进一步阐述为“狂野”,他同样引用《论语》的表述,孔子曾说:“不得中行而兴之,必也狂狷乎?狂者进取,狷者有所不为也。”所谓“狂”者,是一种勇于进取的性格表现,搭配“野”之质胜于文的质朴特色,可作为台湾早期书画美学的一种诠释。[6]由此可见,不论是“闽习”、“野”亦或是“狂野”均道出了早期台湾水墨画的风格特征,而台湾学界对这种风格的界定既说明了其承袭福建画风,也暗含早期台湾移民垦荒的社会形态对文化艺术的影响。

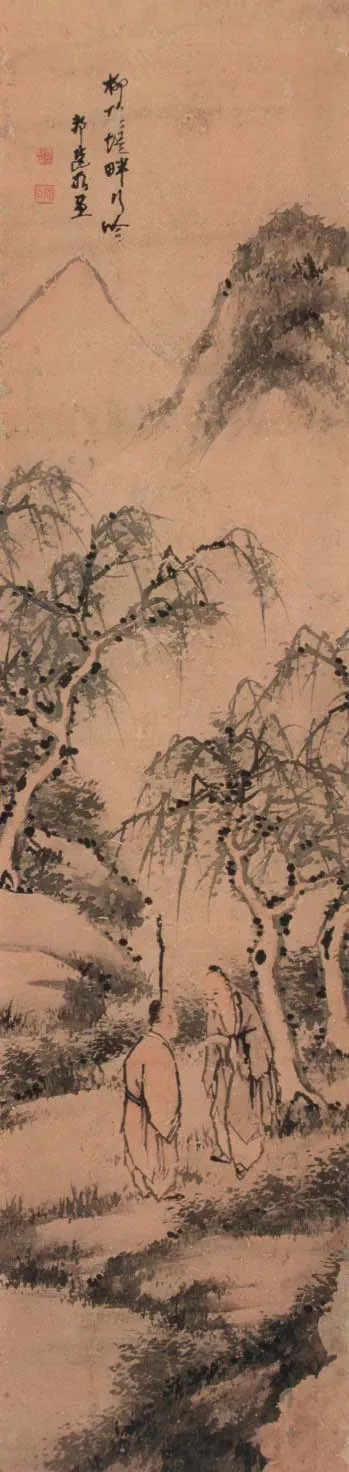

图2 兰花(局部) 1803 谢琯樵

图3 梅花 1901 郭藻臣

从今天留存的作品来看,台湾早期水墨画最早可追溯到清代中期,明代及清早期的至今没有留存,且留存作品以渡台画家为多。具体而言,山水画在台湾的流行与发展程度最低,或许面临开荒自然的生活状态,所以一切崇尚简约,也因山水画一时较不易被接受与学习,故留存作品寥寥无几。[5]429林柏亭认为,对台湾画坛影响较大的闽籍画家黄慎、华新罗等人均擅长人物及花鸟画,同时民间偏好花鸟画的装饰性及人物画的故事性,故而山水画影响不大。[3]95渡台画家多擅长花卉、人物,少作山水画,少数留存作品多模仿清代四王的风格。陈邦选a的《山水四屏》之一(图1),虽用手指作画,但画面仍是传统文人山水的风格,题有“柳荫提畔行吟”,远山近岸,两株柳树下两个老者谈文论道,刻画十分生动。谢琯樵b的《秋景山水图》中手法较为细致,画中的远山有巨碑式山水的风格,近处密林中有一院落,竹林茅舍,意境塑造比较成功。周凯c有《青灯课读图》,画风与王翚相近。

台湾早期的花鸟画作品留存最多,题材多为四君子,而翎毛走兽相对较少。黄瑞图d的《墨菊》题有“不施朱粉不胭脂,翰墨场中逞素姿”,是模仿黄慎的花鸟画风格而作,花卉形态抽象,笔墨活泼富有变化,包括题跋的形式都是如此,若比较黄慎画的《桃花》,二人的笔墨及花卉形态是一致的。谢琯樵的《兰竹四屏》(图2)与郭藻臣e的《梅花》(图3)等作品均是早期台湾画坛比较常见的风格。谢琯樵画的兰花受到了郑板桥的影响,郑板桥常作幽谷兰花,意境幽远,谢琯樵的作品中还题有郑板桥的题画诗:“挖得深山数本兰,莫愁流落到人间。先生家住白云里,种向盆盂犹春山。”郭藻臣的《梅花》笔墨苍劲,造型奇特,是典型的“闽习”风格,凸显了此一时期大写意花鸟画的趣味,这种风格已经成为当时台湾社会流行的范式。

台湾早期的人物画发展比较迅速,一方面是因为世俗题材的流传,比如钟馗、关公、桃源三结义等内容;另一类是与宗教相关的,如麻古献寿、寿星、观音等题材。故而水墨人物画与庙宇壁画多有相似之处。当时的画坛名流如林觉、谢彬等皆是寺庙及其它建筑装饰画的职业画家。[7]台湾早期的水墨人物画具有很明显的“闽习”特征,林觉的《刘海戏蟾蜍》、谢彬的《麻姑献寿》、许龙的《南宫拜石》《羲之爱鹅图》等,都受到了黄慎的影响。《刘海戏金蟾》《南宫拜石》均是表现黄慎作品风格中比较狂放的一路;而《麻姑献寿》则与黄慎比较精工的作品风格一致,若比对黄慎的《李泌赏海棠》一画,中间的侍女形象与麻姑十分类似,便可看出其中的传承关系。

随着汉人开发台湾的程度不断深入,城镇与商业规模不断扩大,教育及科举的逐渐普及,汉文化也得到了快速发展。清代中晚期台湾水墨画的发展逐渐形成了规模,在数量和水准上有了较大提升。清代台湾的绘画作品以花鸟四君子居多,人物次之,山水最少,总体风格趋向于简逸、狂野的风格,而这种风格是受到福建地区画风的影响。花鸟和人物画尤其受到黄慎、郑板桥、谢琯樵等人的影响;山水画多模仿清代四王的风格。这些福建地方画家成为当时台湾社会所推崇的对象,他们的作品风格及水准决定了早期台湾画坛的发展面貌。

图4 碧峰楼阁 1922 林纾

三、清代台湾水墨画坛多元风格的形成

“闽习”的学术概念得到了台湾学界的普遍认可,这源于台湾同福建地理位置比邻的缘故。早期渡海到台湾的闽地画家将这种画风传入台湾。总体来说,这些画家去台主要有以下几种情况:一是受到台湾大户人家的邀请,如郑、林二家,他们聘请大陆画家来台从事文艺活动,如当时的吕世宜(1784—1855)、谢琯樵(1811—1864)、陈邦选(1770—1850)等人常客居板桥林家;二是来台做官的画家,如叶文舟f(?—1827)、周凯(1779—1837)、胡国荣g(1844年任台湾知县)等;再就是游台画家众多,如曾茂西h(道光间游台)、洪章i(道光间游台)、余玉龙j(同治间游台)、康廷玉(同治间游台)、林纾k(1852—1924)等。

这些大多来自福建的画家往来两岸之间,在传播闽地画风的同时,又逐渐将其他地方绘画风格带到台湾,如谢琯樵、李霞、林纾常往来京、沪、台之间。另外就是除福建之外,还有其他地方画家游台,如周凯(浙江人)、胡国荣(浙江人)、吴凤生(广东人)、何翀l(广东人)等,也必然将本地画风传入台湾。从现存清代台湾的书画作品来看,包括游台画家与台湾本土画家的作品在内,风格多受闽地画风影响,表现了“狂野”的意趣,与此同时,也有表现精工、清润的风格,而呈现出多元化的特点。

从山水画来看,除了四王风格之外,游台画家林纾擅画青绿,其作品《碧峰楼阁》(图4)即是这种风格,画中笔墨清秀、云霞雾绕,以青绿敷色,这与当时台湾画坛所流传的作品风格大为不同。福建诏安渡台画家谢琯樵有仿唐寅及董其昌的山水画作,如《夏山烟雨图》和《拟董其昌溪山晴霁图》,风格变化丰富。林觉作为花鸟和人物画家,但也偶作山水画,他的作品除了模仿四王山水之外,还充分借鉴了“米氏云山”的风格特征。如他画的《夏景》,山峰的表现是采用米氏的点法,画面清润,意境幽远。另外陈邦选的指墨山水也别具特色,他以指代笔,其作品中的线条和点法具有枯涩的趣味。

台湾本土画家林朝英m成长在台南地区,活跃于乾隆年间,为当时台湾本土画家中水准最高者,影响极大。他擅画花卉、走兽,又在人物画方面有所创新。林朝英的《自画像》(图5)是其重要的代表作品,画中的林朝英正值中年,身材高大,与传统人物画的刻画方式略有不同,体现在人物表情、动态及衣着的细节特征。林朝英神态安然,尤其是眼睛和胡须的塑造非常生动,尽管此画的风格受到黄慎的影响,但相比之更具写实性。衣服的领口、袖口都刻画了皮毛,人物头带皮帽御寒,画中童子缩手呵气,凸显冬季的寒冷。从画面情境上来看,童子正抬头观看画家,二者交谈的情形刻画得生动自如。廖庆三n的《马上相逢图》(图6)是倪田人物画的风格,借用了岑参的“马上相逢无纸笔,凭君传语报平安”的诗意。画中线条秀劲,两匹马一黑一白,白马注重用粉,人与马是背向观众,这是倪田及后来海派画家任伯年常用的手法。而画中的背景及松树的刻画又带有“闽习”的风格特征。除了写意与兼工带写的风格之外,台湾早期留存的还有白描人物画,如蒲玉田o的《罗汉图》属于宗教题材,这与中原人物画的传统保持一致,如唐宋时代的《八十七神仙卷》《朝元仙仗图》等,此画中的观音和罗汉用单线勾描即是这种风格,全画没有敷色,是台湾早期水墨作品中较为少有的工细风格。

清代台湾水墨画在“闽习”风格的基础上,表现出一些多元因素,如在大写意画风为主流的同时,出现了一些兼工带写的风格特征。山水画除了四王风格之外,留存有青绿山水,风格细腻,也有表现“米氏云山”的风格特征;人物画除了受到黄慎的影响之外,海派画风影响较大,在人物的造型、面部刻画及线条的运用上均有了新的风格变化;花鸟画更呈现出多样的面貌,除了扬州八怪的风格之外,有常州画派、海派、浙派等诸多流派特征,在“闽习”的“狂野”的面貌之外,又出现了清润、精工的一些特点。

图5 自画像 林朝英

图6 马上相逢图 廖庆三

四、结论

台湾水墨画的发展与汉文化在台湾的传播呈现因果联系,本文从汉人开发台湾的视角分析清代台湾水墨画的发展脉络与风格特征。基于地理位置上的关联,早期开发台湾的先民基本都来自福建地区,故而福建画风逐渐传入台湾。福建作为东南沿海地区,本就具有海疆文化的特质,极具福建地方特色的水墨画在台湾的传播,则在风格上更具“狂野”的意趣。清中期之前的台湾社会基本处于垦荒的时代,人口规模及生产力的发展尚不能顾及文化的开发与传播,至中期之后才在商业及城镇的快速发展基础上逐渐流行,呈现出由无到有、由小到大的发展趋势。以福建为主的地方水墨画家或受邀渡台从事文艺活动,或宦游,或游台谋生,而对台湾画坛产生了深远的影响。至清晚期,台湾本土画家逐渐成长起来,但此阶段的水墨画无论从“质”还是从“量”上来说,都不能与中原地区等量齐观,仍是海疆地区的水平。总体来说,除了福建等地的水墨画风格之外,还逐渐呈现出其他地域的多元风格,这种风格变化引起了学界的关注,从题材与表现内涵上来说,与中原水墨画并无二致。台湾早期水墨画的发展脉络印证了汉文化在台湾的传播和发展,对于解释台湾早期社会发展及与中原内陆的渊源具有学术探讨的价值。

注释:

a 陈邦选(1770-1850),字仲子,号白鹤山人。厦门人,道光年间随乡人入台,以书画、篆刻自给。其作品多流传于台湾,擅长指墨,影响较大。

b 谢琯樵 (1811-1864) 名颖蘇,诏安人。以诗书画三绝著称,先后寓于台南吴家宜秋山馆、板桥林家,以花卉见长,又能作山水及书法等,其画风对台湾画坛影响极大。

c 周凯(1779-1837),浙江富阳人,嘉庆十六年进士,吕世宜、叶化成、施琼芳、蔡廷兰俱出其门。

d 黄瑞图,云南昆明人,为道光二十七年(1847年)进士,擅画写意花卉。

e 郭彝(1858-1909),字藻臣,福建平安人,擅画梅花及草书。

f 叶文舟,福建海澄人(今龙海市),乾隆五十一年乡试第五名,晚年寓居台湾,以指墨松柏见长。

g 胡国荣,浙江人,道光二十四年任台湾县知县,擅画花鸟。

h 曾茂西,福建人,道光年間寓居台湾,擅画人物及花鸟。

i 洪章,泉州人,道光年間寓居台湾,擅画山水。

j 余玉龙,福建人,同治年间寓居台湾,擅画梅花,攻隶书。

k 林纾,福建人,光绪年间寓居台湾,专长文学及翻译,擅画山水。

l 何翀(1807-1883),字丹山,广东南海人。工人物、花鸟、山水,尤其喜作柳燕、竹林、豆棚瓜架小景。

m 林朝英(1739—1816),台南人,字伯彦,号一峰亭,又号鲸湖英。为台湾本土成长起来的重要画家,常往返闽台之间,画风受福建地方风格的重要影响。

n 廖庆三,福建汀州人,名毓华,号横琴山樵,光绪年间流寓台湾,曾居虎尾、北斗、新竹等地,擅人物画。

o 蒲玉田,漳州人,道光间游台,善工笔人物及花鸟画。