城市街巷空间自发性再设计现象的文化解析

王中德

李兴霞

杜春兰*

1 对再设计现象的关注与问题的提出

街道是城市的语法,体现着城市的理性逻辑。城市中的建筑因街道而建立起千丝万缕的联系,并表现出不同的语境。街道对城市既切割又衔接,从而将巨大的城市机器变成了一个具有活力与生命力的有机体[1]。在城市街巷空间的形塑过程中,在经济与政策的推动下,当空间环境已经无法再提供功能完善且优美的人居环境时,由上而下进行的城市更新、环境改造等程序性再设计则扮演了城市空间肌理再造的重要角色。与此同时,非行政指令或市场行为的、由使用者自发实施的街巷空间环境改造活动大量涌现。有时,此种自发式再设计的结果延展了使用者对于设计意图的理解;而有时,也会出现一些“误判”,部分曲解或全然否定原有设计;更有甚者,会以恶意的态度乱搭乱建,通过侵占公共空间来谋取私利。

自发式设计现象多发于“城中村”“棚户区”“城乡结合部”和“老街区”等城市区域[2]。城乡规划的研究范围多框限于前3类,并依据土地权属将其明确定义为非正规城市发展状态下的空间乱象[3]。同时,借用社会学、经济学理论剖析其动因及作用机制,深刻认识到城乡二元体制下这种半城市化区域的存在具有一定合理性,是城市居住空间重要的组成部分,并承认其对大量城市低收入人口提供住房、填补公共政策不足等方面的积极意义[4-5]。无论何种认知,从由上至下的视角来看,产生这些现象的区域最终都需要随着城市的更新进行改造,或是在渐进过程中对其展开包容性治理[6]。建筑学研究视角更为微观,认为其多样化的材料组织、设计手段、建造技术,以及结果的未完成性体现出的在地性具有现象学及文化意义[7];风景园林学领域也从寻常景观视角将其视为根植于日常生活的现实体验,进而对现代“布景式景观”“造型中心主义”和“符号化”景观创作手法进行反思[8],展开对日常景观建造的真实性以及人的体验过程核心价值的挖掘[9]。可以看出,既有研究融合了社会、经济、地理等多学科理论,视角多样,但作为延续城市文脉的隐性力量,仍然呈现一种无意识状态[9]。因此,有必要对其文化内涵进行深度挖掘,构成新的研究视角,并对景观设计本身产生重要意义。

2 在地化的再设计现象及其动因

2.1 需求导向下的空间功能调整

研究表明,不论是东京这样的国际化大都市中对城市空白处的“填补”[10],还是一般城市,如蔓延于中国台湾各地的僭建、功能转化及空间重组[11],以及武汉市汉正街“鳝鱼式”的格局再生[12],这些自发性的再设计均具有一个基本特征:都是街巷初始功能在使用过程中被用户重新定义,为满足不同使用者的多样化诉求而产生。它们出自用户需求,依托于日常生活体验,粗糙、直接、真实,体现出较强的功用性(图1)。

显然,这种现象源于内部居住空间的局限,以及对外部现有功能的不满。除了因环境本身不能满足使用需求而进行空间改造外,当建筑内部空间局促或存在功能缺失时,人们很容易将一些非私密行为,如洗衣、晾晒、售卖以及休闲等活动向外部环境延伸以满足基本生活需求,其结果就是改造街巷建筑与外部环境间的柔性边界,以此达到将内部功能外延的实用性目的。一般情况下,改造程度会与建筑内部功能完整性正相关,并随着时间推移呈动态变化。

在亨利·列斐伏尔看来,现代都市空间不可能是“纯粹的”或实质的形式,作为一种资源,它一定会以某种方式进入生产过程释放其经济价值,并在过程中实现对日常生活空间的支配,表达出其社会性[13]。因此,向公共领域扩展私有空间,其深层次的驱动力源于街巷空间自有的经济性。只不过对于城市街巷空间而言,规模性空间生产已近乎完成,在空间资源已被剥夺殆尽的情况下,这种再设计体现出的是个人对空间资源所做出的最后一次经济价值的深度挖掘。

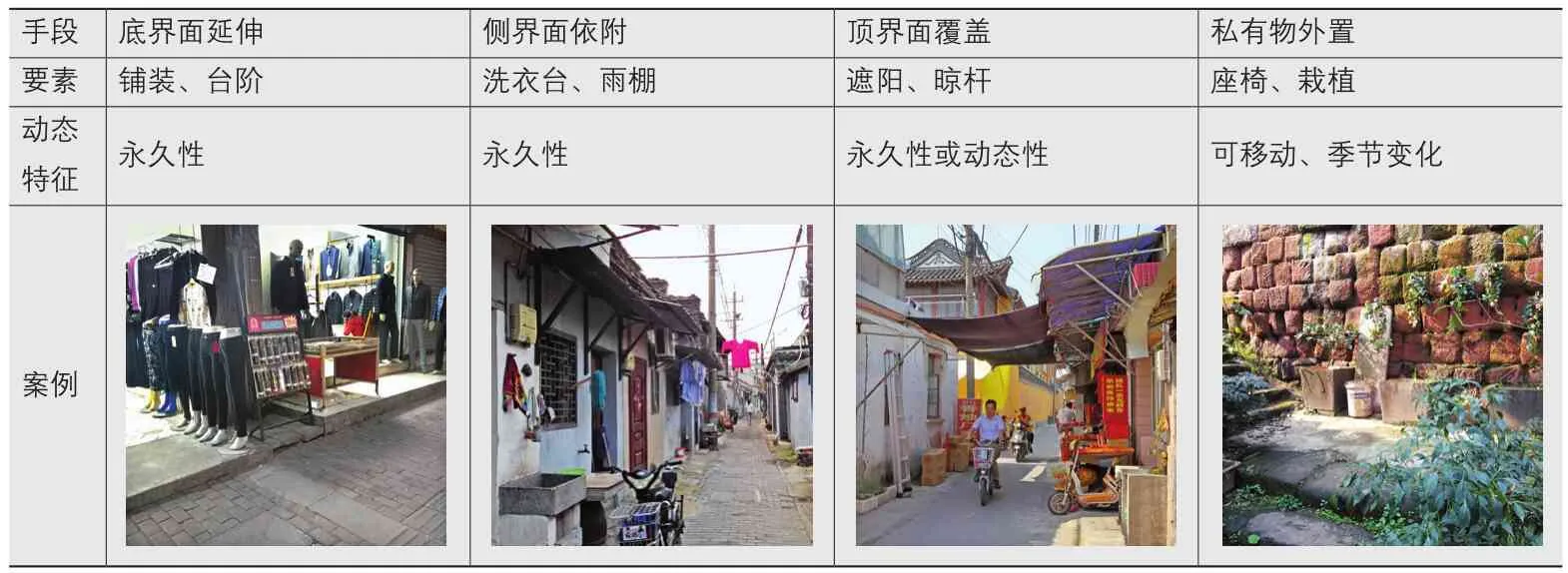

2.2 空间博弈中的非标准化设计手段

正是源于满足基本生活需求的原因,居住者成为街巷空间的再设计与开发者,这是他们的主场,对于新的环境拓展,改造空间景观的手段极为多样:于有限空间内深度挖掘多功能复合性使用的极限、对常规材料予以多种用途的试探、对废弃物品再利用使之再度资源化等,设计上体现出的非标准化特征成为与自上而下设计的最大区别。为了规避城市管理而普遍采取的动态化策略以及暗示性的空间界定手段,是在左邻右舍各自利益的驱动下持续不断的空间博弈,其结果更是展现了传统的民间设计智慧(表1)。客观分析,当没有知识理论的束缚,反倒解放了思想,某些设计其实已经超越了可以想象的理性结果,进而更贴近设计的核心——创新。

图1 以满足日常生活功能需求为核心的再设计

但在弱化街巷空间公共属性的过程中,事实上存在着将公共空间私有化的“搭便车”行为。因此,在上述环境改造中才会更多地利用弹性可变的手段来模糊界面,规避相关管理政策,以此达到将公共空间占为己有的目的。同时,许多再设计是个人需求与公众利益不断互弈的结果,其博弈发生在城市公共空间体系末端,发生在“远亲不如近邻”的街巷中。因此,当大多数公众都从中谋取到了利益(至少个人利益未受损),公众与私人之间就极易达成“约定俗成”的潜规则,对此默认并抱团对抗城市管理,进而形成既定事实。

这也印证了在城市这一自由与束缚的混合物的空间生产当中,在大多数情景下,虽然由上而下引领的空间设计产品呈现出最有效的实践,即保证了由资本、法律、秩序的力量所构成及倡导的日常生活,然而错综复杂的现实又使街巷空间最易成为没有秩序的场所。但是,也正如约翰·菲斯克所言:“它那多种多样的控制系统和规训系统中存在的裂缝使生命能够挣脱约束,超越于规训之外。[14]”显然,这种挣脱了规训的再设计,由于根植于街巷空间生活而体现出瓦尔特·本雅明所说的“即时即地性”特征,并闪现着只有在艺术原创中才具有的“光韵”[15]。

2.3 在地化的地域景观标识

由此,这种从属于大众、自下而上的再设计通过对空间特质的挖掘及再定义而个性彰显。首先是在地性结果表现出的地域性:即使是经过长期历练筛选出了一些模式化的做法,但在不同地域、不同文化影响下的表现仍然差异明显,并且在现代社会规训夹缝中尚不断涌现出新的空间创造。例如上海弄堂内千帆林立的晾衣竿、西南地区街巷两侧遮天蔽日的遮阳(雨)蓬,以及台北街头琳琅满目的各式店招,这些街巷空间再设计历经现实考验,去伪存真,进而构成了地域性的街巷景观(图2)。

表1 常见的多样化非标准设计手段

更重要的是,这种空间结果直接导致了街巷空间场景的生活化,成为市井生活的重要场所[16]。再设计后,看似混乱的街道不单满足了自身或常驻商家的日常经营活动以及行人的短暂驻足和通行需求,同时还接纳街边小贩的游荡叫卖,所有这些规律性或随机性的行为每天都在同一空间内紧凑而有序地进行着,而随着夜色渐浓,街巷又再次恢复其本来面貌。于此,人们重拾在现代技术与经济双重压制下的社会身份,并与街巷空间融合成饱含“恋地”情感的生活场景。此种场景寄托着记忆与乡愁、情感与文化,同时也修复着城市街巷的文化链条。

3 再设计的文化蕴含解析

3.1 景观场所精神之源

再设计从平民角度用众声喧哗来质疑和批判设计师的元话语叙事,抹杀空间创作与日常生活的区别,放弃审美形式的表现原则,强调行动本身,打破现代主义对有序形式的依恋,以通俗化对抗现代主义知识精英的专业创作。当理性、科学的现代主义元话语的合法化被“解构”,集中的线性思维遭遇民间多线程的挑战,秩序被混乱所颠覆,整体被局部所肢解,这就表现为对现代理性知识和英雄主义束缚的挣脱。同时,按照透视学精心安排的空间场景被打碎,在视觉景象和空间体验上呈现出弥散的、瞬间的状态,从这种对于空间秩序的怀疑或“嬉戏”来看,它具有一定后现代主义的特征[17]。

自后现代主义出现以来,以个体、差异性创造逃离公式化的限定一直是空间创作的主题。从实践中看,这种方式确实为当代空间创造带来了积极、富有成效的影响,但是“无地方”“缺乏意义”的空间创造,在一定程度上葬送了其更进一步发展的可能。而本文揭示的再设计并不是对现代总体性的简单解构:虽然它宣告了设计师作为空间创造主体的“死亡”,然而并未落入福柯所宣扬的“人死了”的后现代陷阱[18]。其原因在于,它强化了存在者的行为与活动,因此,人的中心地位并未丧失。

图2 地域性的景观标识(2-1 上海弄堂;2-2 重庆街巷;2-3 台北西门町)

通过空间功能性需求的再设计,居住者由客体转化为主体,这就建立起居住者与地点间的本质性关联,这种关联依托于对具体街巷景观、事件记忆,以及特定符号的感知与认同,它意味着领域感,既强调统一秩序,也追求个人体验,既开放又封闭、永恒而常变,因为只有当“空间”成为特定人群的空间,“空间”才能转化为场所[19]。更具意义的是,再设计保证了日常生活场景的活化,延续了传统邻里生活,并建立起与空间场所高度情感认同的在地性,在某种意义上,这就是海德格尔所说的:“它不能给予,只能来自存在本身的显现——栖居。[20]”

3.2 稳定社会文化结构

传统街巷空间及生活模式不仅仅是社会、经济、文化环境自然沉淀的历史产物,更是一个社会建构的过程。因此,在社会实践持续推进下的文化具有内在的政治性,它涉及各种形式的社会权力分配及可能的再分配。街巷文化由居于从属地位或被剥夺了权力的人群所创造,他们通过空间再设计获得了自身利益,进而创造了他们的文化。即使在进入近现代以后,历经多年政治力量推动,街巷文化始终是民众自我认同的重要基础,同时也是共同抵抗自上而下的政治力量,是适应新社会、经济和政治体制的一种武器[21]。

这样的过程中总是存在2种形式:规避与抵制,二者相互关联。规避符合社会行为准则,但不具有意义,而抵制则在“破坏”的同时创造了意义[14]。因此,再设计的随性和非标准化造成的不是空间秩序的混乱,而是依附于城市居民在其自发秩序下的生活百态,是街巷空间景观的极大丰富,并对社会底层结构的稳定具有积极意义。正如亨利·列斐伏尔指出的,空间关系是由社会关系所生产的[13],而空间关系的形成本身亦是维持社会关系不可或缺的维度。因此,这是一种在任何社会体系中都需要的关于空间意义的文化体系建构。

3.3 街巷空间文脉传承

近现代以来,源自社会、经济、政治等力量形塑着城市的空间格局,通过城市规划这种自上而下的理性“空间实践”建立起现代社会规训。中国城市的街巷空间在此城市化进程中逐渐变得现代、整洁,同时也变得相似且越来越无趣。其后,后现代主义也试图对现代性所带来的问题进行破解,但在中国,它对城市历史平面化、破碎化的解构并未形成规模化影响。事实上,现代性对于历史文化特性的洗涤还有其他多种表现形式,特别是在城市空间资本积累过程中,对于文化价值的挖掘与消费,使以上海“新天地”为代表的一系列通过对传统街巷地方性景观进行重构的怀旧产品在各个城市落地,成为当下空间生产的重要范式之一。

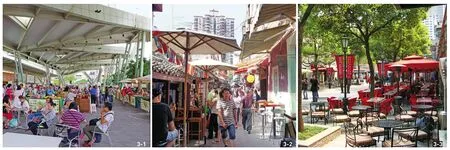

但再生产的真实情况更为复杂。在上海“田子坊”街区更新中,因为多了由下而上的动因,其空间景观、人群活动特征与“新天地”已经有了很大不同[22];台北市“花博农民市集”更是摒弃了空间景观符号化的做法,以围绕生活场景的活化作为设计核心,完全不羁于对空间形式的简单模仿(图3)。对比这些案例的意义在于揭示这样一个事实:“自下而上”的再设计因为空间生产主体的自有性决定了其结果不再是简单的物质空间,而是承载着丰富情感体验的空间建造,这是本真的、真正延续传统文化生命力的空间生产。就如大卫·哈维揭示的:本土社会只有通过地方性的再生产,才能实现对地方文化意义的保存。因为一个地方区别于另一个地方,不是因为其独特的景观或文化符号,而是被某一群体在情感上形成高度认同[23]。而由于利益驱动将地方文化符号化,实际上会对街巷空间文脉传承造成极其隐蔽的伤害。

图3 本真空间生产与消费空间生产(3-1 台北花博农民市集;3-2 上海田子坊;3-3 上海新天地)

一直以来,大众就是决定城市街巷空间形态的最终力量。在这种民间力量的推动下,城镇这一复杂系统以自组织作用不断修复并持续演化,维持演化不致断裂的根基在于城镇空间中物质与文化相搭接所形成的双螺旋结构[24-25],以及一直就存在并持续流动于城市这一有机体的毛细血管——街巷当中的城市历史文脉,而自发式的再设计则为之提供了持续永久的动力。因而,在观念上可以用平常心来看待街巷空间自发式再设计所带来的种种乱象,适度给予街巷再设计一定的时间与空间,重新回归空间景观设计核心,这将赋予城市空间景观以更为现实的意义。

4 结语

在全球化的时代背景下,在城市空间肌理的形成以及城市景观的塑造中,经济和政治扮演着极具影响力的角色。因此,景观范式化,并以视觉符号溶解地域性必不可免。本文的重点不是重拾“鸭子”与“装饰棚架”之争[26],而是呼吁城市管理者与设计师转换“上帝视角”,和百姓站在一起,正视再设计现象中所反映出的,而非预测出的规则,挖掘一直以来存在于民间的在地性智慧,再一次开启设计之门。更为重要的是,这种日常景观的核心价值就源于其建造的真实性以及人的体验过程[22],其活化的、本真的,于日常街巷空间中延续鲜活都市百态城市文化传承的再设计,亦会将历史文脉融贯在城市空间的过去、现在和未来。

注:文中图片均由作者拍摄。