《园冶》植景设计理法探析

胡露瑶

郑文俊*

《园冶》是中国造园史上的巨著,系统全面论述了江南园林造园艺术的各个方面[1],前人研究成果较为丰硕[2]。主要集中在《园冶》注释[3-4]、《园冶》造园理论[5]、园林审美[6]、园林文化[7]等方面,以及相地[8]、掇山[9]、理水[10]等造园技艺研究。在《园冶》植物造景方面,国内散见少量研究成果,在植景设计理法方面系统性分析不多。张薇[11]指出计成在《园冶》中对如何运用江南的树木花草构园造景提出了理论构想和操作要求,并对此进行了简要分析;王美仙[12]认为《园冶》植景论述具有崇尚自然、追求幽雅意境的特点,显示了巧于因借的手法和生态意识;孙姿等[13]从种植方式、栽培管理等方面剖析《园冶》中体现的植物配置艺术;吴肇钊等[14]利用图释的形式展现《园冶》的造园精髓,图文并茂,通俗易懂,其中也不乏对植物景观的画面展示;鲍戈平等[15]重点探讨了《长物志》《闲情偶寄》等4本古典专著的花木专篇,并与《园冶》相关内容进行了对比分析,就《园冶》中无花木专篇的原因进行解析。

植物景观作为中国传统园林的有机组成部分,蕴含着丰富的内容,植景设计是中国古典园林理法中极为重要的一环。《园冶》全书共分为3卷,11篇专论,虽无花木专篇,但全书以植景贯穿始末,从开篇“园说”中的“围墙隐约于萝间,架屋蜿蜒于木末”,到末篇“借景”中的“半窗碧隐蕉桐,环堵翠延萝薜”[3],反映了植景设计与造园之间的密切关系,体现了计成在花木造景方面独特的见解。本文对《园冶》各篇与“植景”有关的文本进行系统整理与分析,力求对《园冶》植景设计理法能有相对清晰完整和更加系统深入的呈现,以期进一步传承传统造园艺术,并为当代植景设计提供参考与借鉴。

1 《园冶》植景之总览

《园冶》为骈四俪六文体,文笔华丽,其中有关植景的叙述多搭配园林景观进行描述[16],全文多用花、树、木、林、卉、萝等泛指植物,如“杂树参天,楼阁碍云霞而出没”“安亭得景,莳花笑以春风”[3]等,皆有植景描绘,但无明确植物品种指向。此外,作者计成善用典故与文学手法来写植景,无着一字,却句句有景,处处含情,如夏荷之“红衣新浴,碧玉轻敲”[3]等,增加了造园艺术的感染力和文化价值。

采用文本分析法对《园冶》中与植物相关的语汇进行分析,发现该著共涉及26种有具体名称的园林植物,其中乔木12种(梅、梧桐、槐、柳、梨、杨、桑、桃、李、松、柏、桂花)、灌木2种(蔷薇、薜荔)、草本11种(兰花、白芷、白苹、红蓼、芭蕉、芍药、麻、芦苇、荷花、菊花、溪荪)、竹类1种(竹)。文中提及次数最多的园林植物为竹、柳、梅、松4种植物,频次分别为19、10、8、6次。上述植物代表古代文人造园之审美意趣与植物选择上的倾向,以现存的江南园林作为参考,其植景特征同样高度吻合。

2 《园冶》植景设计之理法

2.1 “贵宜”——因地制宜,天然之趣

《园冶·相地》中写道“相地合宜,构园得体”,明确指出相地合宜的重要性,构园得体的前提则是对园地进行细致的观察和分析,在此基础上“因地制宜”进行艺术的创作与设计。《园冶》的因地制宜之法在植景设计上体现为,在充分尊重用地的“自然之宜”与“人文之宜”的基础上来进行植物配置,并与其他造园要素合理搭配,达到“自成天然之趣,不烦人事之工”[3]的景观效果,营造出科学性和艺术性皆备的园林植物景观。

2.1.1 自然之宜

“自然之宜”主要指植景设计要因地制宜,与用地之景相互呼应、相互配合,并在此基础上进行艺术化的创造,构成有自然“真意”的园林景观。“新筑易乎开基,只可栽杨移竹;旧园妙于翻造,自然古木繁花”[3],中国古典园林植景设计往往因凭园地的古树名木、天然植被而成景得景,形成有用地特色的园林植物景观。

在园林植物选择上,《园冶》遵循了顺应自然、适地适树的原则。文中涉及的20余种植物皆为适宜于江南气候条件的特色植物,如梧桐、槐、柳、蔷薇、兰花、芭蕉等。同时充分尊重植物的生长习性,如“溪湾柳间栽桃”“堤湾宜柳”“在涧共修兰芷”[3],在溪涧水畔选择柳、兰花、白芷等耐水湿植物,在高冈山麓处“植黄山松柏”等,展现植物蓬勃生长的生态美。

《园冶》强调植物应与用地类型相适应,以形成独有的园林特色。《相地篇》论及6种不同的用地特征,其中所述皆有不同的植物景观与之相呼应,如山林地植景“杂树参天,繁花覆地”“千峦环翠,万壑流青”,凸显山野趣味;村庄地则“团团篱落,处处桑麻”“门楼知稼,廊庑连芸”,尽显乡土气息。《园冶·题词》则从反面论述了园林造景不符合用地自然之宜的弊病:“若本无崇山茂林之幽,而徒假其曲水;绝少‘鹿柴’‘文杏’之胜,而冒托于‘辋川’;不如摸母傅粉涂朱,只益之陋乎?”

《园冶》在植景设计上注重对自然的保护来实现自然之宜,体现了计成的生态意识。如文中所言“开林须酌有因,按时架屋”,开采林木需审查其用途,不得随意伐林;“需陈风月清音,休犯山林罪过”,造园需表现天然山水之清音,不可破坏自然,干犯山林之禁例;“多年树木,碍筑檐垣;让一步可以立根,斫数桠不妨封顶”,修建房屋如遇生长多年的古树,不妨将建筑退让一步,使其得以保留,因为“雕栋飞楹构易,荫槐挺玉成难”[3],依托原有大树或树林造景,彰显用地景观特征。

2.1.2 人文之宜

人文之宜则体现为植景设计时综合考虑当地当时的社会文化因素,与园林属性、文化特征和主人喜好等相符合,做到“景因人异”。《园冶·题词》对此也有相关表述:“异宜奈何?简文之贵也,则华林;季伦之富也,则金谷;仲子之贫也,则止于陵片畦;此人之有异宜,贵贱贫富,勿容倒置者也”[3],造景不能一味仿效,要综合考虑各项园林特征,借以营造外形和人文内涵俱美的植物景观。

人文之宜强调突出园林的人文属性,植景常被作为道德、情感的符号寄托,古典园林中以花木之性情来象征人的品格,成为表现哲理、启迪智慧的人文载体[17]。江南古典园林是文人士大夫寄情之所,因此在植物种类上常精选形美质秀、文化内涵突出的花木,以此来凸显其人文特质,欣赏植物之美时注重发掘、领悟植物所体现的人类美德。《园冶》中提到次数较多的松、竹、梅3种植物,不仅具有美丽外形,更以其挺拔、幽雅和傲寒的特点,成为文人雅士自况的品格,被称为“岁寒三友”。其次,《园冶》中植景设计总体上色彩淡雅,风格偏于清幽,如苍松、修竹、古梅、深柳、荷风、蕉影,代表了古代文人在园林植景上的鉴赏倾向和审美特质,营造出质朴自然,幽静清远的园林意境。

2.2 “尚和”——景到随机,和合为美

中国传统园林的独特审美以和谐整体的观点看待园中之景,景到随机,不刻意为之,使其与周边环境完美结合,即所谓“和合为美”。《园冶》植景论述突出了其与园林山石、水体、建筑等其他构园要素相结合之重要性,景物可因借随机,构成自然和谐的天然画卷,亦是传统文化中“天人合一”思想的体现。

2.2.1 置石竹木间──植物与山石的结合

植物与山石的结合在传统园林植景设计中十分常见,也是中国传统园林造园的一大特色。“粉壁为纸,以石为绘”,以山石配梅、兰、竹、松、芭蕉等园林植物组合成景,点缀园墙或建筑角隅。《掇山篇》论及厅山“或有嘉树,稍点玲珑石块……似有深境也”,书房山“凡掇小山,或依嘉树卉木,聚散而理”,《选石篇》曰:“此石以高大为贵,惟宜植立轩堂前,或点乔松奇卉下”“其色洁白,或植小木,或种溪荪于奇巧处”,佳卉树木与玲珑石块相互搭配以成景,高低呼应,相得益彰。山石与植景之配置亦可仿古人之笔意,如峭壁山“植黄山松柏、古梅、美竹,收之圆窗,宛然镜游也”,依画理之剪裁,相互借资,足以成画中之景。

2.2.2 在涧共修兰芷──植物与水体的结合

传统园林种植设计以植物衬托水景,植物散落在水畔溪涧,使水景富有变化与生气,丰富水面构图[18]。《园说篇》开篇“景到随机,在涧共修兰芷”“白萍红寥,鸥盟同结矶边”,很好地描写了植物和水体相结合所造之景,用兰芷、白萍、红蓼等草本植物点缀水景,创造出富有诗意的生态意境之美。另外,溪湾柳间栽桃、十里荷风、深柳疏芦、挑堤种柳等语汇表明,园林水景营造时应注意植物的多样性,从浮水、挺水到湿生和喜湿植物全面应用,滨水造景的植物形态宜婀娜多姿、随风摇曳,以诗情画意为指导,形成丰富而富于变化的园林岸线景观。

2.2.3 栽梅绕屋,移竹当窗──植物与建筑的结合

《园冶》曰:“栽梅绕屋,移竹当窗”“梧阴匝地,槐荫当庭”,绕屋栽竹梅、当庭树桐槐,为中国传统园林空间植景配置之常法。“花间隐榭”“花隐重门”“半窗碧隐蕉桐”“围墙隐约于萝间”,几处“隐”字道出了植物与建筑的因借、虚实关系,也是园林得致的重要手段,树丛、花木精巧地布置在建筑周围,形成天然视觉屏障,使其姿态若隐若现,以造成深远幽静感。同时也可以利用建筑物的门、窗等来观赏植物之景,如“植黄山松柏、古梅、美竹”,以圆窗收之,形成框景或花窗的效果。此外,在传统园林植景设计中常利用藤本植物、姿态优美的树种来软化建筑线条,将植物的柔美姿态与建筑的硬朗体块相搭配,起到软化建筑线条的作用。

2.2.4 杂树参天,繁花覆地──植物搭配和谐之美

《园冶》在园林植景设计空间表达上,强调将乔木与灌木、地被等低矮植物进行搭配,形成丰富的空间层次,上层乔木参天、竹柳成林,“翠筠茂密之阿,苍松蟠郁之麓”,下层编篱种菊、繁花覆地,可以营造“竹修林茂,柳暗花明”的景观效果。或眺远高台,或对景莳花,驻足窗前既可观蕉影玲珑,也可赏松根盘礴,虬枝拂地。其次,“溪湾柳间栽桃”“屋绕梅余种竹”“团团篱落,处处桑麻”,溪畔桃柳间植,宅旁梅竹相生,乡间桑麻共荣,皆为植物和谐搭配之美景。

2.3 “求变”——虚实相生,一法多式

2.3.1 虚实相生,变幻多姿

植物之美不仅体现在其色彩、形态、线条、质感等可见之具体实形之上,其香味、声音、光影等虚形亦可成景。植景设计采用“虚实相生”之法,寓变化于不变之中,展现植物景观的多重美感,丰富园林植物意境美,在游园中触发人的各种感官,引发联想,增加景观层次,营造万象缤纷的园林景观。

实形之美:植景的实形之美主要借助视觉手段来感知,花木的形态能够呈现出色、形、姿的美感。虬枝、古梅、修篁,花木之形各表其美;白萍、红寥、丹枫,以及桃、梨、梅、荷等,营造出四季变化的植物景观。“晓风杨柳,若翻蛮女之纤腰”,柳风习习,尽显园林植景之姿态美。植物的枝、叶、花、果等实形给人以美感的同时,也寄托着一定的情感。

虚形之美:植景的虚形之美能调动听觉、嗅觉、触觉等多方面的感受。如园林植物声景营造范例有“修篁弄影,疑来隔水笙簧”“松寮隐僻,送涛声而郁郁”。园林植物香景营造范例有“冉冉天香,悠悠桂子”“遥遥十里荷风,递香幽室”[3]。园林植物光影营造方面,如“虚阁荫桐,清池涵月”“窗虚蕉影玲珑”[3]等,植物借天然光影显园林玲珑变幻之美。借植物的芳香、声音、光影变化等审美体验[19],促发游赏者的联想与共鸣,扩展园林意境感知。

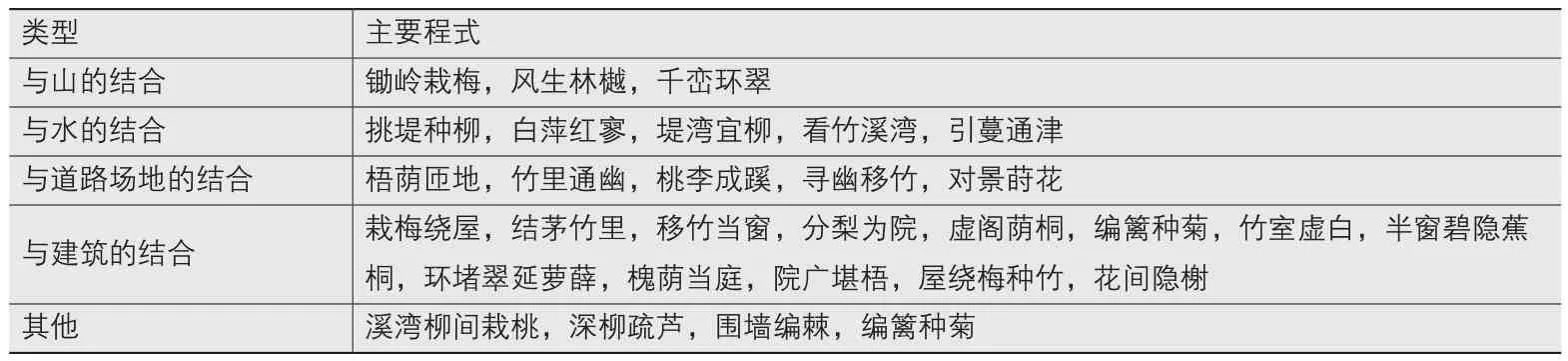

表1 《园冶》植景设计主要程式

2.3.2 一法多式,不拘俗套

郑元勋在《园冶·题词》中有言“计无否之变化,从心不从法”,这也是园林植景设计的精要。《园冶》提及30余处植景设计主要程式(表1),涉及不同的配置类型,反映出计成在植景设计上“有法而无定式”。就“竹”而论,有看竹溪湾、竹里通幽、寻幽移竹、结茅竹里、移竹当窗、竹室虚白、屋绕梅余种竹等多种具体应用方式。植景配置根据园地实情加以巧妙变化,不拘泥于某一特定形式,“一法而多式”。作者也明确表达了其在植景设计上对“程式”生搬硬套做法的厌恶之情,“芍药宜栏,蔷薇未架;不妨凭石,最厌编屏”。

2.4 “显境”——因借无由,情缘易逗

《园冶》之设计思维以心中之境关照眼前之景,以眼前之景触达心中之境,情境交融,物我两忘[20]。园林植景设计意境之表达,其一可借外在之自然环境凸显景深,其二借画理表现园林画意,其三借人之“缘情”表达象外之意。

2.4.1 巧于因借

借自然之“气候天象”。园林“巧于因借,精在体宜”,植景设计常常借用阴、晴、雪、雨等天象气候之变化,营造出不同的环境空间氛围,扩展园林景物之意境。借风:“风生林樾,境入羲皇”,显植物之姿态美;借光:“修篁弄影”,表现植物的光影变化;借雨:“夜雨芭蕉”“隔林鸠唤雨”等通过巧妙的种植设计,使气候、天象等为我所用,和植物景观相得益彰。

借自然之“季节变迁”。《园冶》充分借用植物之季相变化来造景,达到“纳千顷之汪洋,收四时之烂漫”[3]的效果。植景作为园林景象构成必不可少的要素,相较于建筑、山石等造园要素而言,其生命特质在四季的更替与变化中呈现出不同的景象,“槛逗几番花信”,让园林之景富有生机与情趣。《借景篇》以“切要四时”,烘托植物之不同“季相”,从春日“片片飞花,丝丝眠柳”,到夏日“红衣新浴,碧玉轻敲”,秋日“冉冉天香,悠悠桂子”,再到冬日“木叶萧萧”,植景四时变化皆有景可观。

2.4.2 宛若画意

“乔木参差山腰,蟠根嵌石,宛若画意”,“入画”往往成为种植设计形式美的标准。园林之古木给人以时空的联想,从而使园林景观更具深远意蕴与内涵,营造中常根据画意造景,又把园景幻作图画,景中有画,画中有景[21]。《掇山·峭壁山》:“仿古人笔意,植黄山松柏、古梅、美竹,收之圆窗,宛然镜游也”“境仿瀛壶,天然图画,意尽林泉之癖,乐余园圃之间”。窗外花树一角,即折枝尺幅;山间古树三五,幽篁一丛,乃模拟枯木竹石图[22],传统园林造园和植景营造时追求诗情画意的情趣,强调以画理造园,以画意入境,形胜之外更显其清逸超脱之气质。

2.4.3 花木缘情

“山林意味深求,花木情缘易逗”[3],植物不仅仅是具有美丽外形的自然物,也是具有情感、性情、志趣的精灵,借花木移情来凸显园林意境是植景设计之常法。在设计上强调“意在笔先,以情造景”,突出植物景观的人文内涵,如“幽人即韵于松寮,逸士弹琴于篁里”,松与竹象征着文人的清高人格,也是其心志表达。花木缘情,借由植物的自然之美引申到背后的文化隐喻,使人产生美好的联想和情感,从而领会造园者的深意。“然物情所逗,目寄心期,似意在笔先,庶几描写之尽哉”,即在植景设计的立意阶段,就需考虑好应以怎样的方式引发观者的“共情”,并通过相应的设计手法,来表达景外之意。

“触景生奇,含情多致”,植景设计依植物之性情进行配置,借由眼前所见之“景”来触发思想之“情思”,反映特定的情感和文化,将艺术形式美和思想内涵美完美的结合,使植物之美变得更加意味深长,即所谓的“意境美”[1]。如“夜雨芭蕉,似杂鲛人之泣泪”,雨天伫立窗前静赏风吹蕉叶如绿云之美态,细听雨打芭蕉似泣泪之清音,丝丝点点,朦胧而淡远,引发无限愁情。芭蕉的形美,借由自然之雨象,触动人的心绪情思,而构成“夜雨芭蕉”的园林意境。

3 结语

《园冶》植景设计倡导贵宜、尚和、求变、显境之理法,注重因地制宜、整体关系、丰富变化和意境表达,实现园林生境、画境与意境的营造与和谐统一。“时宜得致,古式何裁”,创新扎根于中国园林传统特色中,要继承并传承中国传统特色[23]。立足于本土文化之根,深入开展中国古典园林植物造景理法研究,对当前环境下的传统园林保护与修复具有重要意义,也为当今中国风景园林植景设计提供不断创新发展的动力。

致谢:感谢同济大学建筑与城市规划学院刘滨谊教授对本文的指导。