诺奖得主中的那些“ 她”

本刊综合

去年诺贝尔物理学奖被揭晓时,一个过去不那么有名的女科学家——唐娜·斯特里克兰让整个世界沸腾了!

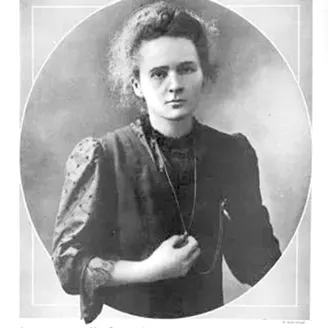

时隔半个多世纪,诺贝尔奖历史上获得诺贝尔物理学奖的第三位女性出现了,在她之前,闪耀在诺贝尔物理学奖获奖名单上的两位女性分别是玛丽·居里和玛丽亚·格佩特-梅耶,而时间则要追溯到1903年和1963年。

女科学家并不比男科学家差!诺贝尔奖得主不只有男科学家,女科学家也是其中重要的角色。从1901年到2018年,共有49位女科学家获得诺贝尔奖,其中18人获得诺贝尔奖科学领域的奖项。她们执着科学研究,为人类做出了突出贡献。

罗莎琳·萨斯曼·耶洛

罗莎琳·萨斯曼·耶洛出生于美国纽约市布朗克斯区,是家中唯一的女儿。虽然罗莎琳的父母没有受过高等教育,但鼓励并支持孩子们学习。他们全家都特别喜欢阅读,罗莎琳从小就对图书表现出极大的兴趣,甚至在晚饭前还坚持阅读。由于家中藏书有限,罗莎琳的哥哥亚历山大每周都去公共图书馆交换图书。

罗莎琳非常聪明,而且积极上进,很有主见。8岁时,她就向往成为一名科学家,尽管当时从事科学研究的女科学家很少。七年级时,罗莎琳受一位富有激情的化学老师的影响对化学产生了浓厚的兴趣,大学期间她却爱上了物理。

罗莎琳倔强、固执,她的父母想让她成为一名教师,但最终她成了一名物理学家。她与医生所罗门·伯森一起开发了放射免疫分析技术(RIA)。RIA可用于测量身体中微小物质浓度,如血液中的荷尔蒙。罗莎琳和所罗门通过向病人的血液中注射放射性碘来追踪胰岛素,证明了2型糖尿病是由身体对胰岛素的无效使用引起的,而以前人们认为这种疾病是胰岛素缺乏而引起的。由于开发了放射免疫分析技术,罗莎琳与法国科学家罗歇·吉耶曼、波兰科学家安杰伊·维克托·沙利共同获得1977年诺贝尔生理学或医学奖。

罗莎琳能很好地平衡事业与家庭的关系,不仅是“超级科学家”,还是“超级母亲”“超级妻子”。

芭芭拉·麦克林托克

在12位获得诺贝尔生理学或医学奖的女性中,芭芭拉·麦克林托克是唯一独揽该奖的女性。由于在玉米研究方面取得了不小的成就,她被人们称为“玉米夫人”。

麦克林托克出生在美国一个多子女的医生家庭。有时,母亲不能陪伴她,便在地板上摆一个枕头或者给她一个玩具,然后忙自己的事情去了,她从来不哭,不吵着要东西,一个人自得其乐。她1岁半被送到叔叔家寄养,5岁时被接到父母身边,幼年生活使她变得很独立,她常常一个人长时间思考问题。她像男孩子一样爱好打垒球、踢足球和爬树等“野蛮”运动,为了行动方便,她不愿穿姑娘们喜欢的花裙子,总是身着裤装。在那时这被认为是离经叛道的行为,而她的父母认为这正是她与众不同的地方,并鼓励她向大自然学习,使她得以自由发展自己的爱好,并树立极强的自信心和坚持到底的决心。

读高中时,麦克林托克喜欢上了科学,解答科学难题使她快乐,她说:“我解答问题的方法常出乎教师的意料……我请求教师允许我按自己的思路解题,看能不能找到标准答案……我找到了,那真是快乐无比!寻找答案的过程就是一种享受……”

1919年,麦克林托克入读康奈尔大学农学院,1923年获得学士学位,4年后获得植物学博士学位,留校担任讲师。她在康奈尔大学农学院的试验地里种了一些玉米进行基因研究。她没有结婚,和玉米终身相守。在康奈尔大学,麦克林托克常常穿着缝有许多小布口袋的工作服冒着酷暑穿梭在玉米地里,细心观察幼苗、籽粒上的斑斑点点,并在显微境下检查其染色体行为。而玉米对她的最好回报是向她倾诉了许多有关染色体以及基因的奥秘。

由于出色的工作业绩,1944年,麦克林托克成为美国国家科学院第三位女院士,次年被选为美国遗传学会第一位女会长。在1944年至1950年这6年间,她在对玉米进行细致观察和研究后提出了“转座子”理论。

传统的遗传学理论认为基因在染色体里有一定的位置和排列顺序,它们的位置是固定不变的。但麦克林托克通过研究发现,基因是可以转移、跳跃的,可以从染色体中的一个位置跳到另一个位置,甚至可以从一个染色体跳到另一个染色体,这种可跳跃的基因即“转座因子”。正是由于转座因子的运动,玉米籽粒才出现了斑斑点点。

1951年,在冷泉港实验室的一次学术会议上,麦克林托克首次公布了她的这些重要发现,那些资深的生物学家听了后目瞪口呆,有的生物学家说她在妄想,有的说她是怪人,有的甚至说她疯了。

5年后,麦克林托克再次阐述她的跳跃基因学说与相关的机制,而结果是受到更多的奚落、批评与攻击。这让她非常痛苦,不得不承受冷落和漠视。

直到20世纪70年代末期,分子生物学有了进一步发展后,越来越多的发现印证了麦克林托克的理论,麦克林托克的研究才渐渐受到人们的重视与认同。1983年,麦克林托克获得了诺贝尔生理学或医学奖。

获奖后,终生未婚、早已习惯安享孤寂生活的麦克林托克迎来了最热闹的时刻——被邀请去演讲、座谈,人们等待她的接见,向她索取研究用的玉米种子……在科学领域孤军奋战数十年的麦克林托克终于迎来了胜利,然而面对周围人的赞许和仰慕之情,她依旧淡然。

屠呦呦

你们都知道屠呦呦吧?2015年,屠呦呦因“发现针对疟疾的一种新疗法”与威廉·C·坎贝尔、大村智共同获得诺贝尔生理学或医学奖,是第一个获得诺贝尔生理学或医学奖的中国科学家。

屠呦呦于1930年出生于浙江宁波的一个书香门第,是家里5个孩子中唯一的女孩,名字典出“呦呦鹿鸣,食野之蒿”,意为鹿鸣之声。当时,没人预料到诗句中的那株野草会改变这个女孩的一生。

受父亲影响,屠呦呦从小就喜欢翻看医书。屠家楼顶上有个摆满各类古典医书的小阁间,那里有《黄帝内经》《神农本草经》《伤寒杂病论》《本草纲目》《四部医典》……虽然识字不多且读不通畅,但屠呦呦爱上了那里。

每当父亲背起竹篓外出采药时,屠呦呦就会像个跟屁虫一路跟着,或钻入丛林寻觅,或抄起铁铲挖掘,或捧起药嗅闻,其间会不停地问父亲有关中草药的知识,比如采收时节、药用部分、保存方法、品质疗效、贮藏要点等。采药归来,屠呦呦的劲头更大,宁可不吃饭不睡觉也要跟着父亲一起炮制药材,忙得不亦乐乎。

读高中时,屠呦呦长得清秀,戴眼镜,梳麻花辫,成绩在中上游,并不拔尖,但只要是喜欢的事情,她就会努力去做。1951年,她考入北京大学,读的是生物药学,在那个年代,身为女孩能够接受大学教育,她觉得自己很幸运。

大学毕业后,屠呦呦被分配到中国中医科学院中药研究所工作,之后55年里,除参加过为期两年半的“西医离职学习中医班”,她几乎没有长时间离开过东直门附近的那栋小楼。她最优秀的研究工作完成于1969年至1972年,那时正值“文革”时期。

许多严重的传染病是由昆虫传播的寄生虫引起的,疟疾就是由一种单细胞寄生虫引起的,会导致高烧。屠呦呦在研究了传统草药后成功提取出了一种抑制疟疾寄生虫的物质——青蒿素,以青蒿素为基础的药物使数以百万计的人得以生存并改善健康。

屠呦呦不太会照顾自己,一心扑在工作上。有一次,她找不到身份证,让同学帮忙找,同学打开她的箱子,发现里面的东西乱七八糟的,不像一般女生收拾得那么停当,便笑话她。

还有一次,她和同学去宁波开会,她因为要出席一个重要场合,在宁波多住了一晚,第二天独自坐火车回北京。结果,发生了一件非常好笑的事:火车停靠途中站点时,屠呦呦下车走走,结果火车开走了,她被落下了。

玛丽亚·格佩特-梅耶

1963年,玛丽亚·格佩特-梅耶因发展了解释原子核结构的数学模型而问鼎诺贝尔物理学奖,成为继居里夫人之后的第二位女性诺贝尔物理学奖得主。

玛丽亚·格佩特-梅耶于1906年在波兰出生,是家中独女。她4岁时,父亲被任命为哥廷根大学的医学教授,于是举家迁往哥廷根。那时,她父亲是他们家族中第6代教授,出生在科学世家的玛丽亚从小就被一群大学生、教授以及其他学者包围着,其中包括恩里科·费米、维尔纳·海森堡、保罗·狄拉克和沃尔夫冈·泡利。

20世纪初的哥廷根被称为“量子力学的大熔炉”,是科学的圣地,那里汇聚着一批成就斐然的科学家,浓烈的学术氛围也吸引了世界各地的科学朝圣者。尽管如此,女性还是无法获得与男性同等的求学机会。

那时哥廷根只有一所私立学校接收女孩,玛丽亚便到那里学习,准备将来考进哥廷根大学。然而,令玛丽亚气愤的是,她才在那里学习了两年,学校就倒闭了,她只好提前毕业。天资聪颖的她还是以优异的成绩通过了哥廷根大学的入学考试,成功进入这所世界顶尖学府。

起初,玛丽亚的专业是数学,不久后,她转学物理,师从马克思·玻恩,原因很简单——那时流行学物理。才 24岁,玛丽亚就完成了博士课程,并顺利获得博士学位。之后,她嫁给从美国来哥廷根做研究的青年物理学家约瑟夫·爱德华-梅耶,不久,两人前往美国定居。

当时大学或研究机构一般不会给女性一个全职有薪的工作,因此尽管玛利亚在科研方面表现出极高的才能,但在很长时间里只能从事不起眼的工作。直到 1960年,她才结束只有教职、没有薪水的日子,被加州大学圣迭戈分校聘为全职教授,拿到第一份薪水。

阿达·约纳什

阿达·约纳什是以色列科学家,因对核糖体结构和功能的研究而获得2009年诺贝尔化学奖。

约纳什出生于耶路撒冷一个贫困家庭,她的父母移民自波兰,尽管父亲是一名犹太学者,但不得不通过经营杂货店谋生。她对世界充满好奇,5岁时做了一个实验,但以事故告终。她想测量地板到天花板的距离,便走到阳台上把家具——一张桌子和几把椅子摞起来,但够不到天花板,于是她试着爬到家具最上面,却摔了下来,摔折了胳膊。

父亲去世后,约纳什一家搬到特拉维夫,生活变得更窘迫,约纳什不得不工作。她做过很多工作,如擦地板、洗盘子、辅导年幼的孩子、做临时保姆,等等。一所中学有一个化学实验室,她的工作是打扫它,在那里,她可以偷偷做实验。

1962年,约纳什获得耶路撒冷希伯来大学化学学士学位,1964年获得生物化学硕士学位,1968年在魏茨曼科学研究所获得博士学位,并在那里做研究员。除了在那里工作外,约纳什还为若干所欧美大学工作。

因为从事其他科学家认为不可能完成的项目,约纳什多年被称为疯子,可她不介意。一有时间,她就到西班牙、澳大利亚、印度、日本等国家与中学生交谈,她说当科学家是一件快乐的事,趣味无穷。当第一次弄清核糖体的工作原理时,她内心的欢乐难以言说,甚至比得了诺贝尔奖还高兴。