延安时期中共领导人讲政治课

吴继金

延安时期,为了培养抗战干部和根据地各方面的专门人才,中共创办了中国人民抗日军政大学(簡称“抗大”)、鲁迅艺术学院、中国女子大学、陕北公学、延安大学等一批高等学校。这些高校都有一个共同特征,就是非常重视思想政治教育,重视政治课建设,无论是什么专业的学生,都将政治课作为必修课,并在教学计划及学时安排上予以保证。毛泽东亲自过问并具体指示政治课的设置及教学内容,他曾就“抗大”分校课程安排问题指出:“在政治课课程内容上,必须教列宁主义,这是政治上武装他们头脑的很基本的问题。此外,民众运动,共产党问题,八路军问题,亦应当作专门课程教,而统一战线倒可放到中国革命运动史以内教。”为了加强政治课建设,加强政治课的教学力量,毛泽东、周恩来、朱德、张闻天、陈云等中共领导人经常到各高等学校讲课或作政治报告,有的还被高校聘为兼职政治教员。《中共中央关于延安干部学校的决定》明确规定:“学校所在地的党的领导机关的负责同志,必须有计划地经常地到学校做报告,能够任课的必须担任教课。” “凡地委及团级以上干部的教育应由中央委员及中央各机关负责同志亲身担任指导。”

在“抗大”讲政治课

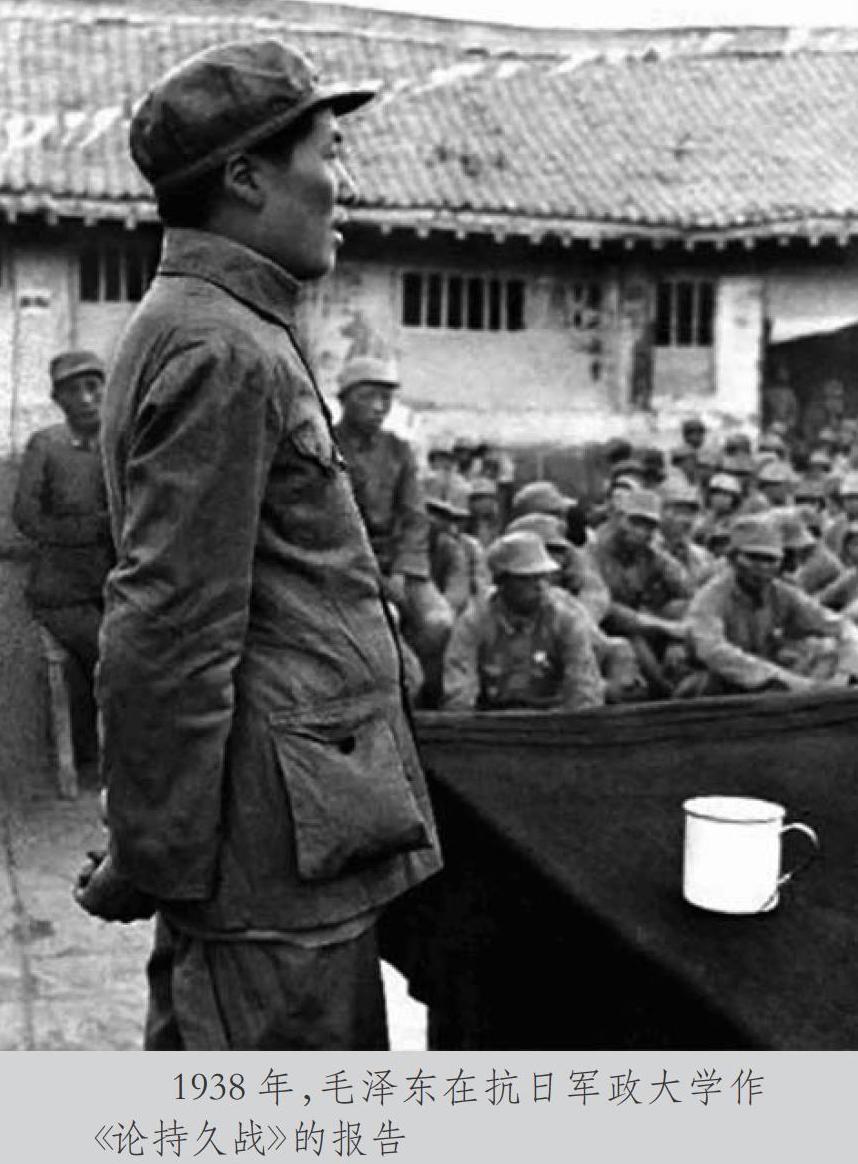

在“抗大”创办初期,不仅物资经费困难、设备简陋,教员也很缺乏。因而,当时“抗大”的主要课程教学都由中央领导同志担任。毛泽东担任教育委员会主席,不仅提出“抗大”的教育方针和校训校风,而且亲自在“抗大”讲政治课和作形势报告。德国人奥托·布劳恩在《中国纪事》一文中说,毛泽东很早就特别重视“抗大”,这从以下情况可以看出来,他成了“抗大”的保护人,自己授课,除了军事课外,还教政治课、理论课,甚至哲学课。据统计,仅从1938年到1939年这一年多的时间里,毛泽东就到“抗大”讲课26次。1937年4至8月,毛泽东为了给“抗大”学员讲授《马克思主义哲学》,专门撰写了讲授提纲《辩证法唯物论》(《实践论》和《矛盾论》就是讲稿的主要部分)。1965年1月,毛泽东在同埃德加·斯诺谈话时回忆说:《矛盾论》“是1937年写的,当时大家都去前线打日本了”,“那时抗日军政大学要我去讲一讲哲学”,“他们强迫我去讲课,我没有办法。这是写的讲义的一部分”。毛泽东上课时语言幽默,引人入胜,能把深奥的道理讲得浅显易懂。例如,毛泽东在讲《矛盾论》时,为了说明“外因是变化的条件,内因是变化的根据,外因通过内因而起作用”这个论点,他举了鸡蛋因得适当的温度而变化为小鸡,而温度不能使石头变为小鸡的生动例子。在讲《实践论》时,为了说明“你要有知识,你就得参加变革现实的实践”,举了一个要知道梨子的滋味,就得变革梨子,亲口吃一吃的例子。在讲“集中优势兵力打歼灭战”时,“他伸出一个指头去戳一块木板,木板没有变化;他又拿出一根锥子去扎木板,一会儿就扎透了。他说打仗也是这样,我们的力量越大越好,和敌人的接触面越小越好,这就是集中优势兵力打歼灭战”。据当年听过毛泽东讲课的“抗大”学员回忆:主席讲哲学深入浅出,讲得非常生动,活泼有趣,许多听众不断发出笑声,有时则哄堂大笑,听毛泽东讲课是一种精神享受。

朱德在延安其他高校都作过报告、上过课,“不过,朱将军的大部分授课时间依然是在抗大”。朱德在“抗大”系统讲过《党的建设》课程。据美国记者托马斯·阿瑟·毕森记载,在参观“抗大”时,“一个精彩的场面使我们惊呆了:朱德正在给一个班的学员上课。这是我们第一次见到这位总司令,他看上去正像我们所想象的那样,体格粗壮,身材魁梧。一会儿,他讲完了课,走到门口和我们一一握手,并且站好姿势让我们拍照”。张闻天多次在“抗大”作报告、讲课。1937年4月,他在“抗大”第二期第一队讲授《中国现代革命运动史》。1938年7月26日,他对“抗大”第三期的毕业同学作了题为《论待人接物问题》的报告。他告诫即将毕业的同学们,对待同志、群众态度要好,要有办法对付敌人,要有胸怀、有气魄、有耐心、有方法去指导别人的工作与学习。他说:“在民族抗战的大时代,动员全国绝大多数的人民参加抗日民族统一战线,是争取抗战建国彻底胜利的主要关键。为了达到这一目的,一个革命者,一个革命的政党,必须要有先进的科学的革命理论,正确的坚定的革命主张,实现这些主张的正确办法,以及艰苦奋斗的革命精神。关于待人接物问题,即为这种办法中的重要的一部分。”

刘少奇在“抗大”作过题为《华北战区工作的经验》的报告,作过题为《共产主义事业是人类历史上空前伟大而艰难的事业》的演讲(此文为《论共产党员的修养》的一部分)。周恩来在“抗大”作了题为《第三期抗战的形势与前途》的报告,介绍了国共谈判的情况,讲述了国民党统治区广大人民群众对八路军、新四军和陕甘宁边区的殷切期望,勉励同学们学习好、训练好,把自己锻炼成为坚持抗战的骨干,争取抗战的最后胜利。陈云在“抗大”作了《论干部政策》的讲演,强调干部政策就是“用人之道”:第一,了解人;第二,气量大;第三,用得好;第四,爱护人。此外,在“抗大”,董必武讲《中国现代革命史》,张闻天讲《中国问题》,博古讲《马列主义基础知识》等。“抗大”还利用在延安召开会议的机会,先后邀请项英、彭德怀、贺龙、罗荣桓、彭真、肖克、程子华、潘汉年等各地负责同志到校作报告,给学员们以生动而又富有实际斗争经验的教育。

在“鲁艺”作政治报告

在鲁迅艺术学院(简称“鲁艺”),毛泽东、周恩来、朱德、张闻天、贺龙等中共领导人经常到学校作政治报告,讲时事形势,对学员进行思想政治、革命路线教育。毛泽东多次到“鲁艺”作政治报告,强调艺术在革命工作中的重要性,要求知识分子必须与工农群众相结合,文艺工作者必须深入到工农群众中,深入到火热的抗战生活之中,努力改造自己的世界观,创造出为人民群众所喜闻乐见的文艺作品。“鲁艺”开学后不久的一天,毛泽东在对“鲁艺”师生的讲话中说:“文艺是团结人民,教育人民,打击日本帝国主义的武器。”他赞扬道:“你们的校歌在唱‘我们是艺术工作者,我们是抗日的战土,用艺术做我们的武器,这很对。”1938年,毛泽东在“鲁艺”讲话时说:“《阳春白雪》和《下里巴人》这两种歌,你们喜欢哪一种呢?我看《下里巴人》也不错,全国人民都会唱。”《阳春白雪》和《下里巴人》都是古乐曲名。战国时期楚国宋玉《对楚王问》:“客有歌于郢中者,其始曰《下里》、《巴人》,国人属而和者数千人;……其为《阳春》、《白雪》,国中属而和者不过数十人。”毛泽东在此说明曲高和寡是不受欢迎的,只有多数人拥护,才有生命力。《下里》、《巴人》并非粗俗,多数人跟着唱,也是典雅的。强调文艺要普及,要为人民群众服务。延安文艺座谈会开过不久,即1942年5月30日,毛泽东应邀到“鲁艺”讲话。毛泽东说:在“鲁艺”领到文凭还不算毕业,这只是在“小鲁艺”毕业了,还没有在“大鲁艺”毕业,人民群众还不承认你们。你们这“鲁艺”是个“小鲁艺”,你们要到“大鲁艺”去,到工农兵群众那里去。“小鲁艺”在桥儿沟,“大鲁艺”就是社会嘛,要使“小鲁艺”与“大鲁艺”结合起来。他还说:要拜群众为师,同他们交知心朋友,向他们恭恭敬敬地学习。工农兵的东西很生动、很丰富,当然也比较粗糙,是些豆芽菜。可是,你们不要瞧不起这些豆芽菜,任何大树刚出土的时候,都是两个芽,都是从豆芽菜长起来的。有些人嫌弃豆芽菜,把它踩死了,结果大树就长不出来。毛尔盖那个地方,因为没有人踩豆芽菜,所以大树多得很。毛泽东要求文艺工作者必须深入到工农群众中,深入到火热的抗战生活之中,改造自己的思想感情,把屁股坐到工农兵这边来,在生活中吸取创作灵感,寻找典型环境下的典型之美,才能创造出为人民群众所喜闻乐见的文艺作品。

朱德多次在“鲁艺”作政治报告,他指出:“我们的艺术作品不是给少数人看的,而是给中國广大民众和军队看的。我们必须认清对象,面向群众,面向士兵。”朱德希望:“在前方,我们拿枪杆子的打得很热闹,你们拿笔杆子的打得虽然也还热闹,但还不够。这里,我们希望前后方的枪杆子和笔杆子亲密地联合起来。”他要求“艺术家应当参加实际斗争,体验生活。他不应当站在群众之外,而应当站在群众之中;不应当是旁观者,而应当是参加实际斗争的战士。只有这样,才能深入生活,创作出好的作品,为广大群众所喜爱”。对思想政治理论课,“鲁艺”专门安排政治理论水平高、知识渊博且知名度较高的专家进行讲授,“有李富春同志亲自讲授‘中国共产党一门课,以及杨松同志讲‘列宁主义,李卓然同志讲‘中国革命问题,艾思奇同志讲‘辩证法。在文艺理论方面,有周扬同志讲‘中国文艺运动和‘艺术论两门课,沙可夫同志讲‘苏联文艺等”。“鲁艺”对政治类课程的重视要远超出一般专业艺术院校,其目的在于使学生树立马列主义艺术观,培养政治、艺术理论修养和抗战文艺创作能力。

在陕北公学讲党课

1937年11月1日,陕北公学(简称“陕公”),在延安举行开学典礼,毛泽东到会并发表《目前的时局和方针》的演讲,指出:“学习的人、教育的人都是为着一个目的,这就是挽救民族与社会危机。”1938年1月13日,毛泽东到陕北公学作了《关于时局中几个问题》的报告,强调中国抵抗日本侵略的办法,应以运动战为主,游击战、阵地战为辅,应该普遍地发展游击战,游击战使敌人灭亡不了中国。毛泽东在陕北公学还讲过哲学,做过《中国宪政运动》和《青年运动的方向》的报告。据陕北公学校长成仿吾回忆:“有一个时期,毛主席经常到陕北公学来,陕公的教员和干部见到毛主席就说:‘教员,给我们讲讲形势吧!(毛主席说他是教员出身,所以同志们亲切地称呼他‘教员),他也很高兴答应作报告。” “毛泽东第一次到陕公讲哲学课时,一开头就说:‘今天跟你们讲一个翻天覆地的大问题。把唯物论和唯心论的哲学问题,说成是‘翻天覆地的大问题,学员们真是闻所未闻。毛主席先讲唯物论和唯心论,后讲反映论和辩证法。这个讲稿后来整理出来,就是我们所熟知的《实践论》和《矛盾论》两篇文章。”这说明,毛泽东《实践论》和《矛盾论》最先是在陕北公学讲的,后来才在“抗大”讲授。对此事,毛泽东在洛川会议前夕曾对郭化若说:“别提讲课了,最近我在陕北公学讲了一次,折本了”,“我花三天四夜时间,准备讲课提纲,讲矛盾统一法则,哪知半天就讲完了,这不折本了吗?”

张闻天在陕北公学讲过《新民主主义文化》等政治课程。1938年4月12日,张闻天在陕北公学作了《论青年的修养》的报告。他说:“在陕北公学学习的青年,一般的是觉悟程度较高的一部分中国人,他们的确有责任去领导另一部分比较落后而又占最大多数的中国人,发动他们,教育他们,训练他们,以提高他们的政治水平与组织力量。没有先锋的领导,广大的比较落后的群众,是不会自己走到先锋的地位的,这是无可否认的真理。”他紧扣“青年”这一主题,针对青年的特点,在肯定中国现代青年有很多共同优点的同时,也指出了青年的一些共同弱点。怎样发挥这些优点,克服那些弱点,即是青年的修养问题的内容。张闻天从依次递进的四个方面提出了青年应具备的修养:要有坚定的高尚的理想;要为实现自己的理想奋斗到底;要学习实现理想的办法;要同群众在一起去实现自己的理想。只有这样,青年人才能真正担负起时代和历史赋予的重任。

陕北公学还请周恩来讲过《大后方的抗日形势》和《平江惨案情况》;朱德讲过《敌后战场的开辟和发展》和《根据地经济》;董必武讲过《正统观和六法全书的批判》;任弼时、李富春、王若飞等也到陕北公学作过演讲。在陕北公学的教员中,“有的是全国敬仰的领袖,如毛泽东、洛甫、李富春,……有的是新启蒙运动中的健将,如何干之、李凡夫、王若飞、徐冰、杨松、艾思奇、何定华、李唯一诸先生,有的是二万五千里身经百战的长征英雄,如成校长、罗校长、周纯全、陈昌浩、吴亮平诸先生”。

在中国女子大学讲演

抗战爆发后,中共就把培养妇女干部放在重要位置。1939年2月,中共中央作出《关于开展妇女工作的决定》,强调培养妇女干部工作。1939年3月8日,延安各界在北口外广场隆重举行纪念“三八”国际劳动妇女节活动,中央领导人出席会议并讲话。毛泽东在题为《妇女们团结起来》的讲话中指出:“妇女解放与社会解放是密切地联系着的,妇女解放运动应成为社会解放运动的一个组成部分存在着。”会上,毛泽东倡议创办中国女子大学,得到中共中央一致赞同。“我们要培养几千几百个妇女英雄、几百几千个妇女运动的职业家和博士。”同年6月1日,《中国妇女》杂志创刊,毛泽东题写刊名,并应邀题词:“妇女解放,突起异军。两万万众,奋发为雄。男女并驾,如日方东。以此制敌,何敌不倾?到之之法,艰苦斗争。世无难事,有志竟成。有妇人焉,如旱望云,此编之作,伫看风行。”

在中国女子大学,毛泽东、周恩来、朱德、刘少奇、陈云、洛甫、博古、叶剑英、邓小平、蔡畅、邓颖超、吴玉章、徐特立、张鼎丞等都做过报告,包括政治、军事、党的战略与策略、对敌斗争、共产党员的修养、气节品质、人生观、革命传统、革命恋爱观、妇女运动,等等。1939年7月10日,中国女子大学举行开学典礼,毛泽东、周恩来及校长王明出席并发表讲话。王明在开学典礼上指出:“毛泽东提议开办女子大学,我党中央全体同志便同意开办女大并成立女大,经过一两个月筹备的时光,在延安便产生了今天开学的这个新生的女大!” “毛泽东同志是女大创办的首创人。”毛泽东在讲话中说:“女大的成立,在政治上是有着非常重大的意义。它不仅是培养大批有理论武装的妇女干部,而且要培养大批做实际工作的妇女运动的干部,准备到前线去,到农村工厂中去,组织二万万二千五百万妇女,来参加抗战。假如中国没有占半数的妇女的觉醒,中国抗战是不会胜利的。妇女在抗战中是有非常重大的作用,教育子女,鼓励丈夫,教育群众,均须要通过妇女;只有妇女都动员起来,全中国人民也必然会动员起来了,这是没有问题的。”毛泽东最后说,创办中国女子大学,是革命的需要,目前抗战的需要,妇女自求解放的需要。毛泽东还为女大题字:“全国妇女起来之日,就是抗战胜利之时。”邓颖超在讲《妇女运动观》课程时,指出:“女大是与其它学校不同的,她是中国历史上空前的产物,……定会培养出坚强的钢铁般的干部,她们将是妇运中的一支生力军,在妇运史上将放出灿烂的异彩。”

中央领导人到高校去讲课或发表重要讲话,一方面指明了高等院校在当时形势下的办学方向及人才培养目标,另一方面对于马克思主义的宣传和学员理论水平的提高意义重大。延安时期,毛泽东等中央领导人的政治身份以及他们上课时对政治内容的权威讲解,受到学生的欢迎,极大鼓舞了广大学生的学习积极性。正如著名的教育史专家盖青所说:“中国共产党的领袖和领导人在高等学校任教授课,是因为这些人是党的理论水平的最高或较高的代表,他们也成了中共大学的最权威教师。”

(责任编辑:巫勇)