“气体热现象的微观意义”高端备课

徐展 程承平

摘 要: 基于高端备课的思想,在“气体热现象的微观意义”一课的教学中借助合适的信息技术使抛硬币实验不再费时费力,利用高中数学知识得出速率分布曲线的绘制方法,通过课上实验与课外推导让气体压强微观因素的得出显得有依有据.

关键词: 高端备课;气体热现象;微观意义;教学困惑;教学片断

文章编号: 1008-4134(2019)23-0012 中图分类号: G633.7 文献标识码: B

1 教材分析

“气体热现象的微观解释”是人教版高中物理选修3-3第八章气体的第4节,主要内容有:通过抛硬币实验使学生初步了解统计规律的特点;分析气体分子运动的特点,讨论温度压强的微观意义;用统计观点从微观角度解释气体实验定律.

众所周知,热学包含研究宏观的热力学与研究微观的统计力学两部分,高中物理选修3-3各章知识从宏观、微观两个方面展开.本节内容是在第八章“实验→规律→微观解释”教学线索中的最后一环,统计方法则是广泛应用于各学科的至关重要的近代科学方法,因此本节的重要性不言而喻.但在教学一线中,本节教学内容却很难深入展开,因为教学实践中会产生诸多困惑.

2 教学中的困惑

2.1 费时费力——抛硬币实验的困惑

抛硬币实验要求学生将个人、小组、大组、全班的数据记录至表格,分析数据体会统计规律的特征:“单个事件是否出现具有偶然性,大量事件整体表现出一定的规律性”.教学实践中,人工统计小组、大组乃至全班的数据费时费力,统计过程中易发的计算小错误往往使课堂教学陡生变数,而且由表格数据准确作出教材中班级实验结果的柱状图也很费时.笔者第一次上此课时,抛硬币教学活动花费了半节课时间,后续教学活动难以完成.

2.2 缘何而来——速率分布曲线的困惑

关于气体温度的微观意义部分,教材先给出了两种温度下氧气分子速率分布情况表,再给出速率分布图象,仅指出图象是根据表中数据绘制的,那么到底是如何根据表中数据得到图象的?这一图象与抛硬币实验得到的柱状图又有什么关系?这些问题教材中都未有交待.

2.3 据何而得——压强微观决定因素的困惑

气体压强的微观意义部分中,教材在豆粒碰撞秤盘实验演示气体压强的产生机理后直接指出气体压强的两个微观因素,没有分析、没有推导.实际上学生观察了豆粒的碰撞实验,更容易得出压强的微观决定因素是单位时间单位面积上的碰撞次數与平均动能,那么这种说法与“气体压强由分子密集程度和分子平均动能决定”是否矛盾呢?要回答这个问题恐怕得从气体压强微观决定因素如何得出入手.

3 高端备课与教学重构

针对上述问题,笔者查阅了相关资料,不断尝试、反思、修改、再尝试最终扫清了上述疑惑,使学生通过短短一节课时间经历了更为有效的科学思维过程、建立了更为清晰的物理观念.

3.1 借助信息技术,追求高效课堂

在抛硬币实验的数据处理过程中借助信息技术迅捷的统计、绘图功能可以压缩处理分析数据的时间从而实现高效的课堂.为此笔者用ASP +Access技术编写了数据处理网页程序,上课教室在计算机房.学生只需到指定网页输入投硬币实验的数据,由后台程序自动按学号分小组、大组汇总、统计相关数据.然后将这些数据复制到事先准备好的Excel表格文件,文件自动生成个人、小组、大组、班级实验的柱状图,学生通过观察分析数据、图象自主寻找规律.

【教学片断实录】

3.1.1 抛硬币录数据

教师介绍抛硬币的方法后,学生做抛硬币实验并将实验数据输入如图1的网页界面,学生提交数据后将看到全班的实验数据,见表1.

3.1.2 分析数据寻找规律

师:观察全班数据总表,对于单次抛硬币活动,你能发现什么规律?

投掷结果为02521的学生:有两枚硬币正面向上的次数比较多.

师:是的,是否一定如此?

投掷结果为25111的学生:我觉得是不确定的,随机的.

师:是的,这位同学两枚硬币正面朝上只有1次,请问大家,这种结果可能发生吗?

全体学生:可能.

师:一定发生吗?

全体学生:不一定.

师:也就是说单次投掷硬币实验,某种结果可能出现也可能不出现,此即为随机事件.

师:点击“查看分组数据”链接查看个人、小组、大组、全班的数据表,你能发现什么规律?(数据由网站后台程序自动汇总统计,见表2)

生:……

师:面对一大堆数据找规律的确有些困难,数据不形象,那怎么办?

生:作图.

师:好!将刚才投掷结果为25111同学的数据复制到Excel表格文件,得到个人、小组、大组、全班数据的柱状图.请同学们查看本班、2015高二(1)班与2010高二(1)班的柱状图,对照这三个班级的实验结果,如图2你能发现什么规律?

生:实验次数越多,越接近一个相似的结果.

师:这个结果是怎样的?

生:中间的概率高,两边的概率低.

师:光从柱状图的形状来看,随实验次数增多,趋于怎样的形状?

生:中间高、两边低(中间多、两头少).

师:这种图形特点在个人数据的柱状图中是否一定体现?

生:不一定.

师:小组数据的柱状图的形状是否一定中间多、两头少?

生:不一定.

师:大组呢?全班呢?

师:这种图形形状上的规律与随机事件的数量有什么关系?

生:随着事件数量的增多,逐渐显现出这种规律.

师:这种规律即统计规律.

3.1.3 对比规律总结特征

展示牛顿第二定律、平抛运动规律、楞次定律,请学生通过对比总结统计规律的特征.

3.2 打破学科壁垒,践行学以致用

几年前,笔者注意到学生在上本节内容前就有了概率等统计学概念,翻阅学生使用的数学教材发现在苏教版高中数学必修3第2章第2节“总体分布的估计”中介绍了依据频率分布表作频率分布直方图、折线图的方法,数学教材中还指出频率分布折线图在样本容量足够大、分组组距足够小的情况下趋于一条光滑曲线即为总体分布的密度曲线.这恰恰正是本节依据分子速率分布表得到分子速率分布图的方法.

【教学片断设计】

在课前让学生完成下面这样一道习题.

阅读数学必修3 P50~55,完成下面的数学题:

表3为某温度下某种气体分子的速率分布情况(忽略了速率大于等于1000m/s的分子数).

(1)据表作出数据的频率分布直方图;

(2)据频率分布直方图作频率分布折线图;

(3)满足怎样的条件,第⑵问中的频率分布折线图趋向于密度曲线?

多数学生能够作出如图3所示的正确图线,由此图结合习题中的第⑶问即可自然得出教材中的速率分布曲线.如此将已掌握的数学方法应用于物理实践中,让学生明白图线的由来也令学生感受到学科间知识的联系.

3.3 精心设计活动,实验推导并重

为了确定气体压强的微观决定因素到底是单位时间单位面积上的碰撞次数与分子平均动能,还是气体分子密集程度与分子平均动能,笔者翻阅了大学教材《热学》[1],查到了气体压强的微观决定式p= 2 3 nEK 及其推导,可见压强的微观决定因素应该是分子数密度(即分子密集程度)与分子平均动能,但推导过程比较繁琐不宜在课堂上面向全体学生直接展开.为使压强微观因素的得出显得有理有据,同时学生还易于接受,笔者设计了体验实验→探究实验→对照宏观决定量推断→课后自主学习推导的教学活动.

【教学片断设计】

3.3.1 体验实验

目的:通过模拟实验体会气体压强的微观产生原因.

器材:一纸杯黄豆、电子秤.

内容:将一杯豆子从一定高度位置倒在电子秤的秤盘上,观察电子秤的示数.

现象:大量豆子频繁撞击秤盘,产生持续稳定的压力,由此可以体会“气体压强是大量气体分子频繁撞击容器壁产生的”.

3.3.2 探究实验

目的:通过模拟实验推断气体压强的微观决定因素.

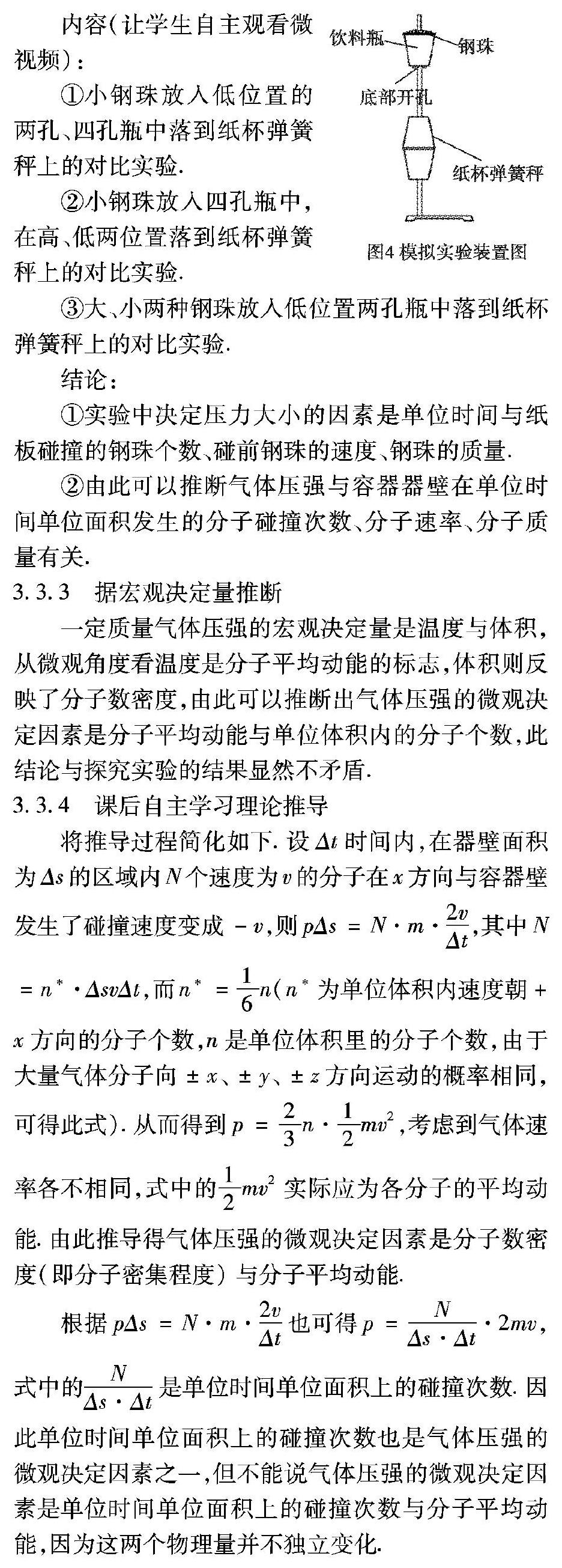

器材:鐵架台、自制纸杯弹簧秤、两种型号的小钢珠、底部开两孔与四孔的饮料瓶各一只,如图4[2].

内容(让学生自主观看微视频):

①小钢珠放入低位置的两孔、四孔瓶中落到纸杯弹簧秤上的对比实验.

②小钢珠放入四孔瓶中,在高、低两位置落到纸杯弹簧秤上的对比实验.

③大、小两种钢珠放入低位置两孔瓶中落到纸杯弹簧秤上的对比实验.

结论:

①实验中决定压力大小的因素是单位时间与纸板碰撞的钢珠个数、碰前钢珠的速度、钢珠的质量.

②由此可以推断气体压强与容器器壁在单位时间单位面积发生的分子碰撞次数、分子速率、分子质量有关.

3.3.3 据宏观决定量推断

一定质量气体压强的宏观决定量是温度与体积,从微观角度看温度是分子平均动能的标志,体积则反映了分子数密度,由此可以推断出气体压强的微观决定因素是分子平均动能与单位体积内的分子个数,此结论与探究实验的结果显然不矛盾.

3.3.4 课后自主学习理论推导

笔者将上述推导过程录制成视频微课程,上传至学校微信公众号在线课程栏目中,供有兴趣的学生课后自主学习.

4 教学启示

4.1 细无声者方润物

对于本课“抛硬币实验”中信息技术的选取,笔者曾有这样的尝试:让学生从各自平板电脑上的浏览器中登陆网站输入数据,在指定讨论区中发表对数据中隐藏规律的看法,设想让学生在网络空间中通过发表看法并不断相互讨论与思考,最终自主得出相关结论,教师只在适当时机作适当引导.但在实际教学活动中学生对平板电脑的操作并不熟悉,教师需花大量时间在课前培训平板电脑的相关操作方法.在课后的问卷调查中,有学生甚至直言不讳地指出“繁琐的操作导致学生两极分化”“帮助不大、不利于独立思考”“这种课就是花瓶”……

教师在选用信息技术手段时必须考虑学生接入课堂的成本,为了上这样一堂课让学生在额外的操作培训上花费时间显然是本末倒置的.信息技术融入学科教学,学生应感受不到信息技术带来的操作障碍,正所谓细无声者方润物.因此笔者放弃了形式花哨的设计方案,而让学生在熟悉的PC机环境下操作,提升了学生接入课堂的效率.

4.2 高屋建瓴才全面

本节核心知识为统计规律特点与气体温度压强的微观意义,如果仅仅立足于高中物理教材,教师自身将难以全面深入理解.突破学科界限使教师能了解从而利用学生已有的数学基础,突破学段界限,从普通物理学的角度思考,使压强微观决定因素的困惑迎刃而解,因此要厘清高中物理知识的内在逻辑,有时就得“站得更高”.

4.3 合理取舍明主线

一堂精心设计、倾力打造的课堂往往会显得过于饱满,甚至偏离主题,因为对于备课过程中产生并解决的困惑,教师总想在课堂上展示一下.这就要求教师在设计教学时不仅立足学科知识的内在逻辑,更应兼顾物理教学的规律与学生学习的规律,在教学内容上合理取舍,以凸显课堂主线.

参考文献:

[1] 李椿,章立源,钱尚武.热学[M] .北京:高等教育出版社,1978:51-53.

[2]胡小军.让学生进行“气体压强产生机理”的模拟探究[J].物理教师,2012,33(11):28.

(收稿日期:2019-09-22)