身份意识启动对经济困难生社会公平感和攻击性的影响

杨秀飞 李苏燕 胡丽涓

摘要:通过启动经济困难生的身份意识,比较其社会公平感和攻击性与非困难生的差异。结果显示:(1)身份意识启动会显著降低经济困难生的社会公平感和攻击性;(2)经济困难生消极的元刻板印象会增强这种效应;(3)经济困难生的社会公平感和攻击性要显著低于非困难生;(4)亲社会行为的唤醒会增强经济困难生的社会公平感。总之,经济困难生身份意识的启动会改变其社会评价,给自身带来不利影响,研究结果提示对经济困难生的帮扶应尽量避免强化其负性身份标签。

关键词:经济困难生;身份意识;社会公平感;攻击性

中图分类号:G646 文献标志码:A 文章编号:1674-9324(2019)52-0073-04

一、引言

近年来,随着我国高等教育迈入普及化阶段,越来越多的青年可以接受高等教育,尤其是高等职业教育的发展让更多农村青年接受高等职业教育,实现高质量就业,在改变个人命运的同时也能惠及整个家庭,但高等教育的扩招也让更多经济困难生走入学校。家庭经济困难学生是指学生本人及其家庭所能筹集到的资金,难以支付其在校学习期间学习和生活基本费用的学生。虽然国家、社会和高校已采取奖、勤、助、贷、补等多种保障措施,基本上保证每位經济困难生都可正常入学,但是由于现有的经济困难生认定方式还偏于简单、直接、粗暴,经济困难生的帮扶还不能完全做到无痕化处理,加之很多经济困难生家庭因素导致性格偏差等,存在很多经济贫困导致心理(精神)贫困的学生,对心理贫困生的帮扶更要注重方式方法的有效性。梳理以往的文献研究发现:以往研究重点关注如何从国家、社会、学校、家庭、学生个人等角度来为经济困难生提供支持性的环境,加强对经济困难生心理健康的重视,设计多种可行的方案为经济困难生提供心理疏导等,大多数研究是把“经济困难生”从学生群体中独立出来,孤立地进行研究,几乎没有研究关注经济困难生与非困难生之间的关联性以及此关联给经济困难生带来的不利影响,多数研究偏向于对产生心理贫困问题的大学生提供“外在”的心理援助,而对于“内在”引发心理贫困的探索及其对经济困难生的认知、情绪和行为的影响的研究较少,杨秀飞(2019)等研究者发现“贫困生”的身份标签会改变高职院校经济困难生的自我评价,在与身份标签对抗的过程中个体会产生自控损耗,容易从“经济贫困”走向“心理(思想)贫困”。

有关身份凸显性的研究发现,当个体意识到自己的特定身份时,个体往往会在这个身份框架内感知周围的世界。当启动经济困难生的身份意识后,他们会有什么样的反应呢?基于此本研究重在探讨在身份框架效应下经济困难生的社会公平感和攻击性的变化模式,社会公平是人类社会的基本准则,是一种客观存在的社会理想状态,社会公平感则是对社会公平问题进行判断时产生的一种心理感受,包含制度公平、弱势公平、权利公平、互动公平和分配公平等维度。每个人的行为都会受到他们对公平感知的深刻影响,当个体接收到公平体验后会更积极更友善,表现出更多的亲社会行为,以此来回报他们自身的公平感,由于社会经济、政治等多种因素导致社会层级划分,社会群体存在着客观的社会资源差异,以及由此带来的主观上社会心理地位的差异,社会支配理论认为,高阶层比低阶层有更多的社会资源可以利用,心理健康发展水平、幸福感等更高,他们的社会公平感水平越高;低阶层需要掌握度的资源较少,更多地需要依靠外部力量的支持,所以自我控制感较低,对来自外部的威胁信息更敏感,更不能接受不公平的对待。在高校中本就存在经济困难生这样一类学生群体,由于各种原因导致经济拮据,他们的认知行为模式值得研究者关注,高等教育也给他们提供改变自身地位、向上流动的机会,社会公平感知会影响经济困难生的心理状态,为此,本研究试图通过身份意识启动探讨高校经济困难生这个特殊群体的社会公平感模式及影响因素。研究假设1,启动经济困难生的身份意识会减弱经济困难生的社会公平感。

社会经济地位低,可利用的资源就少,需要更加依赖外部资源的支援,对自我的控制感就会减少,在寻求资源过程中,难免会发生挫折,根据挫折—攻击理论,挫折总会导致某种形式的攻击性行为,攻击性行为是指有意对他人的身体或心理进行伤害的行为。有研究指出,攻击行为与个体对自己社会经济地位的感知呈显著的正相关,经济地位不利的群体为了获取更高的地位会采用更多攻击性行为,社会公平感的降低也会增加攻击性行为。为此提出研究假设2,启动经济困难生的身份意识后,会提高经济困难生的攻击性水平。

本研究在以往研究基础上重在探索大多经济困难生与非困难生的认知行为模式差异,以期给经济困难生提供精准化帮扶给予科学建议。

二、研究方法

1.研究对象。采用方便抽样的方式选取浙江省某高职院校本年度被学校认定为经济困难生452人,随机分为身份启动组和非启动组,选取非困难生174人作为对照组,阅读启动材料后填写问卷。删除无效问卷后,最终启动组被试242人、非启动组186人、对照组150人平均年龄在20.02(SD=2.04)岁,此前都没有参加过此类实验。

2.研究程序和研究工具。①实验设计及操作流程。采用单因素组间实验设计,自变量为实验条件,分为身份启动组、非启动组和控制组三个水平,采用实验操纵;因变量为社会公平感和攻击性,用量表测得。实验流程借鉴黄潇潇等人(2019)设计,采用集体测量,被试来到实验室后,首先测量其基本信息,之后将经济困难生随机分入身份意识启动组和非启动组,对照组是非困难生,身份意识启动组和对照组的被试任务是选择自己本学期被学校认定为贫困生的等级(特困、贫困、一般困难和非贫困),非启动组的被试任务是选择本学期参加社会实践的次数(0—3次、3—5次、5—10次、10次以上),为增强实验操作效果,启动组被试还要完成消极元刻板印象激活任务:“作为贫困生,你认为非贫困生对你有哪些消极的印象或看法?请用一些形容词描述(最少5个,越多越好)”,非启动组完成无关任务:“作为大学生,你对目前科技发展的看法有哪些?请用一些形容词描述出来(最少5个,越多越好)”。为考察操作有效性以主观社会阶层自我评定作为变量操纵有效性检验。最后所有被试要求完成社会公平感和攻击性的测量,全部完成后,发放实验礼品,讲解实验目的。②被试操纵有效性检验测量。采用主观社会经济地位MacArthur量表,是一个1—10级的阶梯量表(如图1),告知被试这个梯子代表了目前中国人的社会阶层等级,级别越高代表等级越高,然后让被试结合自身家庭的实际情况来评定自身家庭位于阶梯的哪一层。③社会公平感问卷。对社会公平感的测量采用张媛(2009)编制的青少年社会公正感问卷,问卷共35个项目,采用李克特6点计分方式,1表示“非常不符合”,6表示“非常符合”,全部项目正向计分,以往的研究表明该量表有良好的信效度,包含权利公平、制度公平、弱势公平、互动公平和分配公平5个维度,5个维度的总分即为总的社会公平感。④攻击行为问卷。采用Buss和Perry(1992)编制的攻击行为问卷进行施测。问卷共29项目,包括身体攻击、言语攻击、愤怒和敌意四个维度,采用李克特5点计分,1表示“完全不符合”,5表示“完全符合”。将第9题和第16题反向计分后得到攻击行为的总分,总分越高,表示攻击性越强。本问卷有良好的信效度,已被广泛使用。

3.统计方法。邀请实验助手帮忙用Excel2010录入问卷数据,综合数据后使用SPSS21.0对数据进行统计分析。

三、结果与分析

1.自变量操纵有效性检验。采用单因素方差分析,对三组被试的主观社会阶层进行差异检验,结果发现,实验条件主效应显著F(2,575)=124.835,p=0.000<0.001。事后比较显示,三组之间差异均达到显著性水平(p=0.000<0.001):对照组(M=5.07;SD=1.549)显著大于非启动组(M=3.59;SD=1.258);非启动组主观阶层评定又显著大于身份意识启动组(M=3.03;SD=1.01)。这说明对被试的操纵和分组是有效的,经济困难生的主观阶层评定也显著低于非困难生,身份意识启动也会降低经济困难生的主观阶层评定。

2.社会公平感。采用单因素方差分析,比较三组被试的总的社会公平感及各个维度上的差异,结果显示:在总的社会公平感上,实验条件主效应显著F(2,575)=3576.408,p=0.001<0.01,事后比较显示,启动组与对照组差异显著(p=0.39),与非启动组差异也显著(p=0.000),但对照组与非启动组差异不显著(p=0.197),启动组的社会公平感显著低于非启动组和对照组;在社会公平感的其他维度上,制度、弱势、权利、互动公平等主效应显著,但分配公平主效应不显著(p=0.402),具体结果如图2。

分析事后比较发现,无论是总的社会公平感还是社会公平感的各个维度方面,都存在这样一个趋势:非启动组的社会公平感>对照组>启动组。

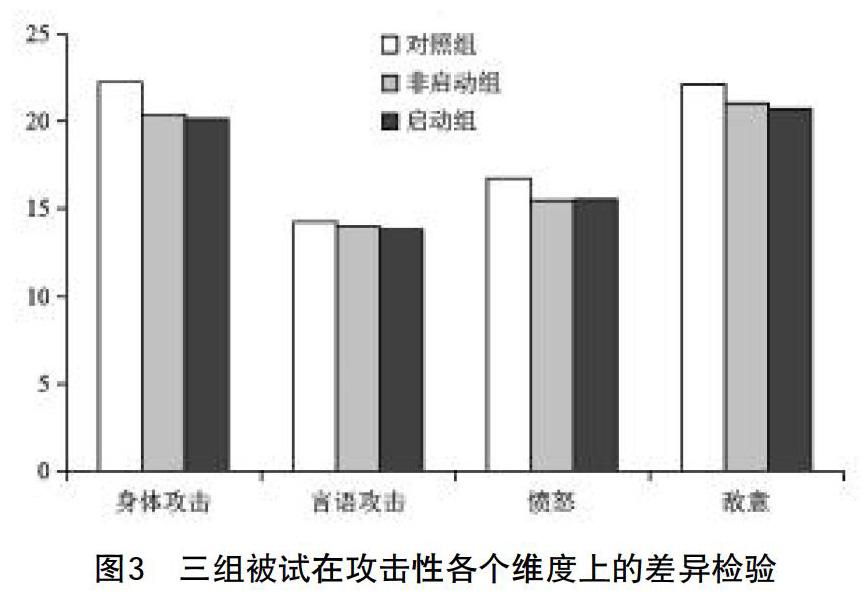

3.攻击性。采用单因素方差分析,比较三组被试的总的攻击性及各维度上的差异,结果显示:在总的攻击性水平上,实验条件主效应显著F(2,575)=1354.663,p=0.005<0.01,事后多重比较显示,对照组的攻击性水平显著大于启动组(p=0,002)和非启动组(p=0.01),而启动组与非启动组之间的差异不显著(p=0.671);在攻击性水平的各个维度上,身体攻击、愤怒和敌意的主效应显著,言语攻击的主效应不显著,具体结果见图3。

事后多重分析发现,无论是在总的攻击性上还是攻击性的各个维度上,都存在这样的趋势:对照组>非启动组>启动组,这样的结果与实验假设2不一致。

四、讨论

1.身份意识启动对经济困难生社会公平感的影响。社会公平感的主效应显著,启动身份意识的经济困难生,表现出较低的社会公平感,即他们的系统合理化水平更低,认为现有的社会系统是不合理的,这与以往的研究基本一致,这可能与他们的社会认知倾向有关,身份意识启动,让经济困难生意识到自己在社会系统中处于不利地位,他们可以利用的社会资源较少,需要依靠外部的支援,所以形成了一种情境主义的社会认知倾向,无论在心理还是行为上都会表现出外部定向的特点,而相对来说非贫困生可能采用的是唯我主义的风格,两者采用了不同的归因方式;还可能是由于身份意识的启动后经济困难生的身份标签意识激活,在与身份标签在与身份标签对抗的过程中个体会产生自控损耗,对来自他人的负性评价更为关注,导致社会公平感降低。在分析对照组、启动组和非启动组的社会公平感及其各个维度时,还呈现一个有意思的趋势:非启动组被试的社会公平感水平最高,产生这样结果的可能原因是,虽然经济困难生是被随机分到启动组和非启动组,但是非启动组完成的是一项亲社会行为的任务,让被试回忆本学期参加的社会实践的次数,在高校日常学习中的社会实践大多指的是社会公益性行为,亲社会行为可以提升他人对经济困难生公平回报的预期,亲社会行为可以提升经济困难生的自我肯定及自尊水平,也有利于社会公平感的提升,这提示我们在对经济困难生的帮扶过程中可以利用多引导他们参加亲社会行为也许就可以增强经济困难生的社会公平感。启动组被试的社会公平感显著低于非启动组还可能与启动组被试消极元刻板印象激活有关,启动组被试在完成身份意识启动后还需完成消极元刻板印象的激活,这样消极的元刻板印象激活也会导致启动组被试社会公平感的降低。

在社会公平感各个维度上的差异除了分配公平不显著外,其余四个维度与总的社会公平感趋势基本一致。在社会公平感的各维度中,制度公平指的是社会中的各种规章、制度、政策比较健全和合理,对公民一视同仁,并能够被严格地执行;弱势公平指的是社会中的弱势期群体能够得到社会的关注、支持和尊重;权利公平是指人人享有相同的基本权利,主要是学习、就业和发展的机会,无特权阶层和特殊待遇现象存在。互动公平是指政府在制定制度、政策的时候,是否尊重群众的意见,社会中信息是否公开、透明等;分配公平是指人们能够依靠自己的劳动获得收益,实现按劳分配。分配公平差异不显著,说明即使经济困难生处于不利地位,但他们仍然坚信可以通过自身的努力改变不利的生活状况。

2.身份意识启动与经济困难生攻击性的关系。攻击性的主效应显著,启动组的攻击性水平显著高于启动组和非启动组,意味着身份意识启动后,并没有显著提升经济困难生的攻击性水平,启动组和非启动组的经济困难生的攻击性水平都要低于对照组,这个结果与以往关于社会经济地位与攻击性之间关系的研究结论并不一致,可能的原因是:①研究的对象不同,陈冰等研究者的研究对象就是普通大学,通过自我评价分出主客观阶层高低两个水平,然后测量攻击性,本研究中是选出经济困难大学生为被试和非困难作为对照组,本身就存在客观阶层差异,在他们的研究中发现客观经济地位与攻击性之间的无显著正相关。②攻击性测量方式导致的结果不一致。虽然都采用一般攻击性问卷(AQ),但是仔细分析问卷及各个维度发现,本问卷重在测量攻击性行为,是一种特质性水平的测试,行为方式上,经济困难生本就更多需要依赖外部环境,需要外部支援才能顺利完成学习和生活等,所以攻击性行为不可能比对照组被试更多,相对而言,对照组被试则不需要那么依靠外部援助,本身拥有的社会资源就多,有资本与外部产生矛盾和摩擦,所以攻击性行为就会表现多,这个与研究假设不一致也是因为研究假设中,攻击性指的更多是一种状态性的特质,在经济困难生遭受不公平对待时才可能显示出更高的攻击性水平,以自我报告的方式测量出的攻击行为可能并不代表真实的攻击行为。(3)消极元刻板印象激活的削弱。消极元刻板印象的激活的任务部分地会降低启动组被试的攻击性水平,分析元刻板印象的数据中也发现,67.77%的启动组被试都激活了消极的元刻板印象,在激活消极的元刻板印象时已经发泄出一部分消极情绪。关于主客觀经济地位与攻击性行为之间的关系有待进一步探讨。

五、结论

1.相较于对照组,经济困难生身份意识启动后,会表现出较低的社会公平感知,亲社会行为的增加会提升经济困难生的社会公平感,而消极元刻板印象的激活则会增强这种效应,提示我们教育工作者对经济困难生的帮扶要尽可能地避免身份标签化,创造与外群体接触的环境,了解他人对自己的真实评价,让经济困难生更多地参与到亲社会行为中。

2.本研究发现身份意识的启动并不会直接导致经济困难生攻击性的增加,消極元刻板印象的激活可能在中间产生了遮掩作用,未来还有待进一步探讨负性身份标签与攻击性之间的关系。

参考文献:

[1]杨秀飞,李苏燕,胡丽涓.高职院校经济困难生的精准化帮扶:自控损耗的视角[J].科教导刊,2019,(20):178-180.

[2]吴小勇,杨红升,程蕾,黄希庭.身份凸显性:启动自我的开关[J].心理科学进展,2011,19(05):712-722.

[3]张媛.中国青少年社会公平感的结构与测量[D].华中师范大学,2009.

[4]胡月.主观阶层对大学生社会公平感的作用及其心理机制[D].2015.

[5]刘兴哲,贺雯,孙亚文.社会阶层及其心理效应[J].心理研究,2014,7(3):3-8.

[6]陈冰,赵玉芳.社会经济地位与大学生攻击行为:控制感的中介作用[J].心理技术与应用,2017,5(5):267-273.

[7]黄潇潇,张宝山,张媛,麻雨婷.元刻板印象对随迁儿童攻击行为的效应及挫折感的中介作用[J].心理学报,2019,51(04):484-496.

[8]Adler,N.E.,Epel,E.S.,Castellazzo,G.,& Ickovics,J.R.Relationship of subjective and objective social status with psychological and physiological functioning:Preliminary data in healthy white women.Health Psychology,2000,19 (6) :586-592.

[9]Buss,A.H.,& Perry,M.The aggression questionnaire.Journal of Personality and Social Psychology,1992,63 ( 3),452-459.

[10]杨沈龙,郭永玉,胡小勇,舒首立,李静.低阶层者的系统合理化水平更高吗?——基于社会认知视角的考察[J].心理学报,2016,48(11):1467-1478.

[11]郭永玉,杨沈龙,李静.社会阶层心理学视角下的公平研究[J].心理科学进展,2015,23(8):1299-1311.

[12]胡小勇.低阶层者的目标追求:社会公平与自我调节的影响[D].华中师范大学,2014.

[13]杨秀飞.即将刑满释放人员元刻板印象的激活与后效[D].宁波大学,2016.