蛛网膜下腔阻滞剖宫产手术期间的血流动力学观察

黄仰发 曾邦伟 曾健 黄其健 许小平 李玉梅 翁险峰

近年来,随着社会和经济的发展,中国的剖宫产率呈逐年上升的趋势,并一直处于较高的水平,2014年全国性的剖宫产率已达54.472%[1],在如此之高的剖宫产率下,如何加强剖宫产期间的麻醉管理、提高母婴的安全性就成为严峻的现实问题。剖宫产手术麻醉多采用蛛网膜下腔阻滞(脊麻),蛛网膜下腔阻滞具有起效快、镇痛充分的特点,但术中血流动力学变化比较大,相应导致的低血压以及仰卧位综合征也增加,国内外已有相关文献报道[2-3],但这些文献资料多局限在某一较短时间段,较少覆盖剖宫产手术全程的血流动力学观测,现将等比重布比卡因蛛网膜下腔阻滞用于剖宫产手术期间的血流动力学变化进行探讨。

1 资料与方法

1.1 研究对象

本研究通过了本院医学伦理委员会的批准,所有入选产妇均签署知情同意书,选择本院2017年8—12月的60例ASAⅠ~Ⅱ级拟择期剖宫产术的单胎足月产妇,纳入标准:(1)年龄22~38岁,体质量65~85 kg,身高155~170 cm;(2)无产科并发症;(3)无心血管系统疾病;(4)无椎管内麻醉禁忌证。排除蛛网膜下腔阻滞麻醉失败的产妇。

60例产妇,年龄(28.45±3.36)岁,体质量(72.82±5.86)kg,身高(161.48±5.15)cm,孕周(38.67±1.08)周,所有产妇均顺利实施蛛网膜下腔阻滞麻醉并完成剖宫产手术,手术时间(38.62±3.57)min,术中出血量(349.17±93.20)ml。

1.2 麻醉方法

所有产妇术前禁食8 h、禁饮4 h,入室常规吸氧3 L/min,监测SBP、DBP、HR、ECG、SpO2,血压测量频率麻醉前为每3 min测量一次,麻醉后至手术结束为每1 min测量一次。开放前臂静脉通路,输注6%羟乙基淀粉130/0.4氯化钠溶液14 ml/kg·h预扩容30 min。取左侧卧位,于L3-4间隙行腰-硬联合穿刺,见脑脊液流出后,注射0.5%布比卡因10 mg,等比重局麻药配制方法为0.75%布比卡因(上海朝晖药业有限公司,批号:1701110)2 ml加脑脊液1 ml,注射方向朝头端,20 s注射完毕,头端置管3 cm。产妇改平卧位,手术床左倾30°[4],测试麻醉平面在T4~T6,切皮时取消左倾体位,术中维持血压和心率的稳定,若SBP<90 mmHg或SBP降低≥30%,静脉注射0.1 mg/kg麻黄碱,若心率低于60次/分,静脉注射0.3~0.5 mg阿托品。

1.3 观察时间点及项目

(1)观察记录四个时间期间的最低SBP:T0,入室后麻醉开始前;T1,蛛网膜下腔注射药物完毕后5 min内;T2,左倾体位回正后5 min内;T3,胎儿取出后5 min内;(2)记录T1、T2、T3三个时间期的麻黄碱与阿托品用量;(3)脐动脉血采集于新生儿出生第1次呼吸前,用2把止血钳在近胎儿端钳夹长约20 cm脐带,用血气分析专用注射器抽取脐动脉血1 ml,采用GEM Premier 3500血气分析仪测定脐动脉血血气;(4)记录胎儿出生后1,5,10 min的Apgar评分;(5)记录手术时间、术中出血量、尿量、低血压及恶心、呕吐等不良反应发生情况。恶心呕吐评级分为[5]:0级,无恶心,无呕吐;I级:轻度恶心,无呕吐;Ⅱ:中度恶心,伴呕吐;Ⅲ级:重度恶心、呕吐,伴鼓肠,影响手术操作。

1.4 统计学处理

采用Spearman方法分析各时间收缩压变化(△SBP)和恶心呕吐不良反应程度相关性。文中涉及的所有统计学分析均运用SPSS 19.0统计软件进行处理,运用配对t检验对T1、T2、T3三个时间期与T0收缩压差异(△SBP)进行统计学检验;采用单因素方差分析及student-newman-keuls(SNK)检验对T1、T2、T3三个时间期麻黄碱用量进行统计分析,运用Kruskal-Wallis秩和检验对T1、T2、T3三个时间期的恶心呕吐不良反应严重程度差异进行统计学检验;P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 收缩压变化

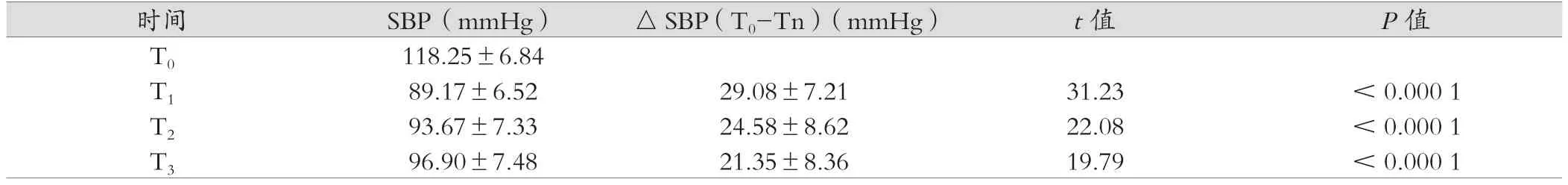

四个时间期最低收缩压均值,T1、T2、T3三个时间期与T0收缩压降低均值(△SBP)如表1所示,显示各时间期收缩压下降值差异有统计学意义(P<0.001)。

2.2 麻黄碱与阿托品用量

T1、T2、T3三个时间的麻黄碱用量分别为(5.47±5.43)mg、(2.50±3.87)mg、(1.10±2.65)mg,运用方差分析对T1、T2、T3三个时间的麻黄碱用量进行统计学检验,结果显示三个时间的麻黄碱用量差异有统计学意义(F=17.38,P<0.0001),T1与T2有差异,T1与T3有差异,T2与T3无差异。60例产妇其中1例在T1时因心动过缓使用了阿托品0.5 mg,其余产妇均未出现心动过缓。

2.3 脐动脉血气分析

新生儿脐动脉血的血气分析结果显示:pH值(7.25±0.03),二氧化碳分压(PCO2)(59.97±3.90 )mmHg,氧分压(PO2)(13.08±1.92)mmHg,乳酸(Lac)(2.27±0.48)mmol/L,碱剩余(BE)(1.43±0.96)mmol/L,标准碳酸氢根(HCO3std)(20.96±0.84)mmol/L所有新生儿脐动脉血pH值均>7.15,HCO3std均在正常范围,无明显酸中毒病例。

2.4 新生儿Apgar评分

新生儿在出生后1 min,5 min,10 min的Apgar评分分别为(9.92±0.38)分、(9.97±0.18)分、(10.00±0)分,所有新生儿在各时间点的Apgar评分均≥8分,无新生儿窒息。

2.5 不良反应

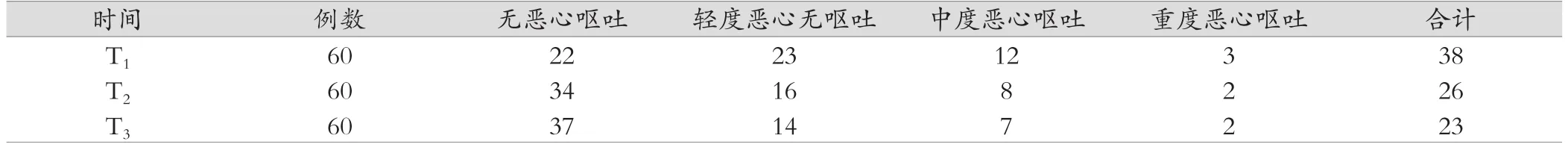

产妇在T1、T2、T3三个时间发生恶心呕吐的分布情况详见表2。三个时间恶心呕吐程度差异有统计学意义(χ2=7.588,P=0.023)。

2.6 收缩压变化与恶心呕吐的相关性

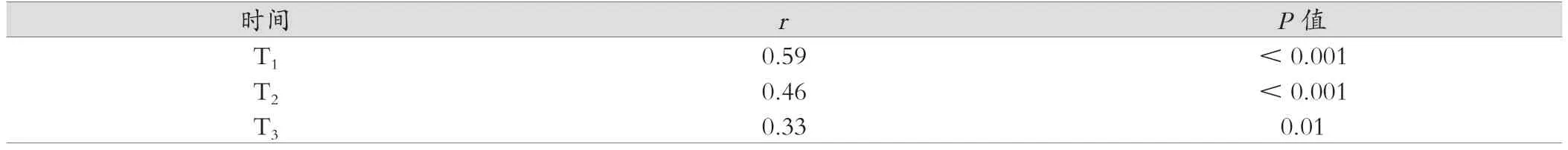

产妇在T1、T2、T3三个时间的收缩压变化(△SBP)与恶心呕吐不良反应成呈正相关(P<0.05),详见表3。

3 讨论

蛛网膜下腔阻滞用于剖宫产手术具有起效快、镇痛充分的特点,但蛛网膜下腔阻滞剖宫产期间的血流动力学变化比较大,导致的低血压以及仰卧位综合征也增加[6],尤其是蛛网膜下腔注射药物完毕后5 min内、左倾体位回正后5 min内、胎儿取出后5 min内。

蛛网膜下腔注射药物完毕后,因为交感神经阻滞,下肢的容量血管广泛扩张,回心血量下降;蛛网膜下腔阻滞后腹肌松弛,子宫对下腔静脉的压迫更突出,回心血量进一步减少;这些因素都导致血压锐降。左倾体位回正后5 min,子宫对下腔静脉的压迫加重,导致回心血量减少,心输出量减少,进而导致血压下降[7]。Allison J. Lee等[8]的研究发现左倾体位时,产妇可以获得更高的心输出量,恶心呕吐病例也更少;因为左倾体位能够减轻对下腔静脉的压迫,提高回心血量,减少血压的波动。胎儿取出后5 min内,一方面,孕晚期的子宫血供非常丰富[9],可达673 ml/min,手术区域的渗血可以使回心血量减少;另一方面,随着胎儿的取出腹腔压力瞬间降低,腹腔脏器中随着门静脉系统回流至下腔静脉的血流减少,进而导致血压下降。

本研究通过预输液、面罩吸氧、左倾体位、术中密切监测血压并积极处理低血压等措施预防与处理仰卧位综合征,所有新生儿脐动脉血的pH值均>7.15,HCO3std均在正常范围,无酸中毒病例;新生儿在出生后1,5 min的Apgar评分均≥8分,10 min的Apgar评分均为10分,无新生儿窒息;但仍然有一定比例的产妇出现了恶心、呕吐,返流误吸的风险依然应该密切关注并防范。

表1 收缩压变化情况

表2 产妇不良反应发生率

表3 收缩压变化(△SBP)与恶心呕吐的相关性

研究表明麻醉过程中血压波动与恶心、呕吐的发生率呈一定相关性[10],本研究中,产妇的恶心、呕吐发生例数在T1、T2、T3分别为38例(63%)、26例(43%)、23例(38%),T1、T2、T3三个时间期的收缩压变化(△SBP)与恶心呕吐不良反应成呈正相关(P<0.05)。予麻黄碱处理产妇低血压,血压上升至原先正常水平时,产妇的恶心、呕吐症状减轻或消失。推测,导致这些产妇发生恶心或者呕吐的主要原因为麻醉手术过程中的血压波动。本研究中,维持血压稳定的方案采取常规的处理模式,即当SBP<90 mmHg或SBP降低≥30%,静脉注射0.1 mg/kg麻黄碱;术中麻黄碱用量为(9.07±9.50)mg/例,用量适中[11],但是等血压降低到低限再使用麻黄碱升压时,产妇往往恶心、呕吐已经出现,说明常规模式中的麻黄碱使用偏滞后,为了维持术中血流动力学平稳,升压药物的干预宜提前。本研究还发现不少产妇的血压虽然SBP>90 mmHg或△SBP<30%基础值,没有使用麻黄碱,但已经出现恶心或呕吐,推测产妇对血压的波动耐受较敏感,应更加积极的干预以减少血压的波动,提高血流动力学稳定。Ngan Kee WD等[12]的研究显示,当SBP波动控制在基础值的80%~120%时,恶心呕吐比例仍然较高,提示对于产妇来说,20%的△SBP波动幅度仍然偏大,理想的△SBP波动幅度应该控制在更小的范围,比如<15%,甚至是<10%。

综上所述,通过本研究可以发现,剖宫产手术期间的血流动力学波动主要集中在蛛网膜下腔注射药物完毕后5 min、左倾体位回正后5 min、胎儿取出后5 min,如果通过干预措施减少这3个时间段的血流动力学波动,可以减少低血压的发生率以及恶心呕吐等并发症。产妇对血压的波动较敏感,应更加积极的干预以减少血压的波动,提高血流动力学稳定;理想的△SBP波动幅度应该控制在更小的范围,推荐△SBP<15%,甚至<10%。