基于学校体系视角的南京城区小学规模分布演化*

刘宏燕,陈 雯,†

(1 中国科学院南京地理与湖泊研究所 中国科学院流域地理学重点实验室, 南京 210008; 2 中国科学院大学资源与环境学院, 北京 100049; 3 南京邮电大学地理与生物信息学院, 南京 210023)(2017年9月5日收稿; 2018年3月2日收修改稿)

学校规模,一般是指学校的在校生数量。学校规模的大小是影响学校教育质量、教育成本的重要因素。教育经济学认为,基础教育学校的规模大小应适度,以平衡教育质量与规模效益的双重要求。大规模学校有助于资源集中利用、实现规模效益,但易导致生均教育资源不足、学生受教育不充分等问题[1-2];小规模学校有助于因材施教、创造平等的学习机会与提高学生的学习参与度[3],但往往面临学校整体资源配置不足并影响正常运转等问题[4]。

西方国家自20世纪60年代起开始关注基础教育设施分布与资源配置问题,早期研究重点关注模型分析、教育设施的空间均衡等[5-6],目前主要转向揭示教育资源的布局演化特征及其时空背景、影响机制等[7-8]。与之相比,国内研究主要集中在引入并利用可达性评价模型、优化教育资源布局等方面,且已形成相对成熟的研究范式[9-12];基础教育资源时空格局研究尚处于起步阶段,相关成果侧重对布局模式与空间结构的静态分析[13-14],学校在校生数量一般作为表征学校教育资源配置水平的指标之一,应用于学校布局的描述与评价[15],结合时间维度探讨教育资源空间分布演变过程与驱动机制的研究相对缺乏。

一定区域范围内的学校群体构成系统化的学校体系,并呈现出整体性、动态性、关联性等特征。学校体系内,学校个体的在校生数量、空间位置变动,不仅影响其自身的教育成本与质量,还将通过校际相互作用,对其他学校的在校生数量与空间位置产生影响。这一过程与传统城镇体系中城镇空间分布与规模演化的原理存在相似性。基于学校体系的视角,从学校个体与整体、微观与宏观的关联入手,探讨学校在校生数量与空间位置的动态演化,对于揭示一定区域内在校生校际配置的合理性、判断地区学校体系发展水平与健康程度具有重要意义,也应成为政府部门进行教育资源布局调整的重要依据。

1 研究区域、数据来源与方法

1.1 研究区域

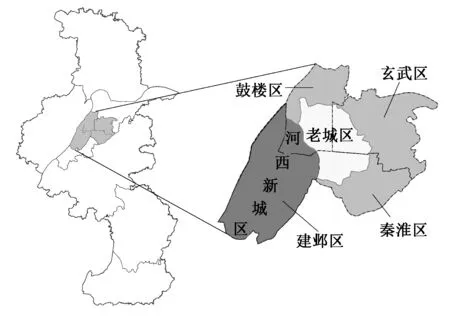

城市空间拓展与人口迁居背景下的学校布局与规模结构调整,是南京市基础教育空间发展的重要特征。以小学为例,全市学校数由2000年的1 100所减至2013年的339所,校均规模也由413人增至948人。全局数据背后,是各校点选址与在校生数量的变化。本文选取传统意义上的南京城区(即鼓楼、玄武、建邺、秦淮4区)[注]① 按2016年南京市行政区划。为研究范围(图1),其总面积约260.5 km2,并以南京全市3.95%的面积集聚全市38.91%的人口、35.14%的小学设施与35.65%的在校生源[注]② 根据《南京统计年鉴》(2016)相关数据计算。。由明城墙、护城河围合的南京老城,面积约50 km2,历史悠久且建成环境相对独立,是南京历次城市总体规划中重点关注的空间层次,也是南京城市社会空间研究的核心区域[16-17]。根据研究需要,本文以明城墙为界,将研究范围分为核心区(老城区)、边缘区(老城外区域)两个圈层。河西新城区为南京市2000年后重点建设的新城、新区之一,全域位于本次研究范围内。

图1 研究范围区位图Fig.1 Location of the study area and the administrative districts in Nanjing

1.2 研究思路与方法

本文基于1995、2005、2012年研究范围内小学的空间位置与在校生数量属性数据,以基尼系数、Wolfson极化指数揭示学校规模分布的结构变化;基于ArcGIS软件,分析学校规模分布的空间特征;借鉴系统自组织理论,以学校系统内外互动、供需互馈的视角定性分析学校规模分布的结构与空间演化的驱动机理,以多元线性回归分析法对影响因素的影响程度做定量验证。

1.2.1 学校规模分布结构特征

1)基尼系数

本文引入测度城市规模分布集散程度的基尼系数分析模型[18-19],分析学校规模结构的整体非均衡状况。计算公式为

(1)

式中:n为学校体系中的学校数量,p为各学校在校生数量且有如下关系:p1≥p2≥p3≥……≥pn,S为n所学校在校生总数。基尼系数取值在0(极度分散)到1(极度集中)之间。

2)Wolfson 极化指数

Wolfson极化指数是衡量空间极化程度的指标,用于揭示高层与底层群体增大而中层群体缩小的极化现象[20]。引入该指数测度学校规模分异的结构特征,重构公式为

(2)

式中:U*为修正后的学校规模,U*=区域学校规模平均值×(1-基尼系数);U1表示在校生数最少的1/2所学校的在校生数平均值;M为区域学校在校生数中位数;Wolfson极化指数(W)处于0(完全平等)和1(完全分化)之间。

1.2.2 学校规模分布空间特征

城市尺度,学校可看作连续空间上的一系列点,其空间格局可应用点模式分析方法进行探讨。本文基于学校空间位置与在校生数量属性数据,借鉴点模式分析法研究学校规模分布空间特征:选取Moran’s I指数判定分布类型与集聚程度,选取核密度估计法[21-22]分析空间结构与分布热点的时空演化。其中,Moran’s I 指数值>0表示空间分布有集聚趋势,且集聚程度随数据增大而增强[23-24]。

1.2.3 学校规模分布演化影响因素与机制

系统自组织是指在远离平衡态的开放条件下,通过与外界的物质与能量交换,在内部微观个体非线性相互作用的不断强化下,以循环提升的方式由无序向有序的演变过程;是系统基于“遗传”、“变异”和“优胜劣汰”机制,不断自我完善以适应环境的过程。目前,系统自组织理论在城市地理研究中广泛应用,以城镇体系、城市空间格局及城市内部人口、交通等为研究对象,揭示其结构演化特征与影响机制[25-29]。本文引入系统自组织理论研究学校体系变化,探讨学校系统外政府主导的城市规划与系统内校际互动对学校规模分布的影响机理。并以SPSS软件中的多元线性回归分析工具,构建模型检验学校规模演化影响因素的显著性与作用强度。模型形式如下

Y=C+βiXi+ε.

(3)

式中:Y为学校在校生规模增量,Y=某学校研究期末在校生数-该校研究期初在校生数(含被合并学校研究期初在校生数);Xi为影响学校规模变动的第i个驱动因素;βi为第i个影响因素的回归系数;C为截距项;ε为随机误差项。

1.3 数据来源与处理

本文采用南京教育部门发布的相关年份在办普通小学[注]① 乡镇中心小学以上等级学校,含九年一贯制学校小学部,不含特殊教育学校。的在校生数据。应用ArcGIS软件,将1995年203所、2005年155所和2012年134所学校的位置分别点绘在已经配准的南京城区底图上[注]② 一校多址(即同一所小学含不同校区,不同年级在不同校区入学),标绘主校区位置。,构建空间数据库进行学校规模分布空间格局研究。将1995年与2005年、2005年与2012年小学名录与空间位置进行对比,并结合学校官网、百度地图等信息检索与现场调研、访谈等,了解各所小学的建校时间与历史沿革关系,明确1995—2005年、2005—2012年两时期的学校撤并与新建状况。1995—2005年,南京城区新建小学26所,原203所小学合并为129所。2005—2012年,南京城区新建小学19所,原155所小学合并为115所。将两阶段共244条在办学校数据作为学校规模演化影响因素的定量研究样本。

2 南京城区小学规模分布结构与空间演化

2.1 学校规模总体变动趋势

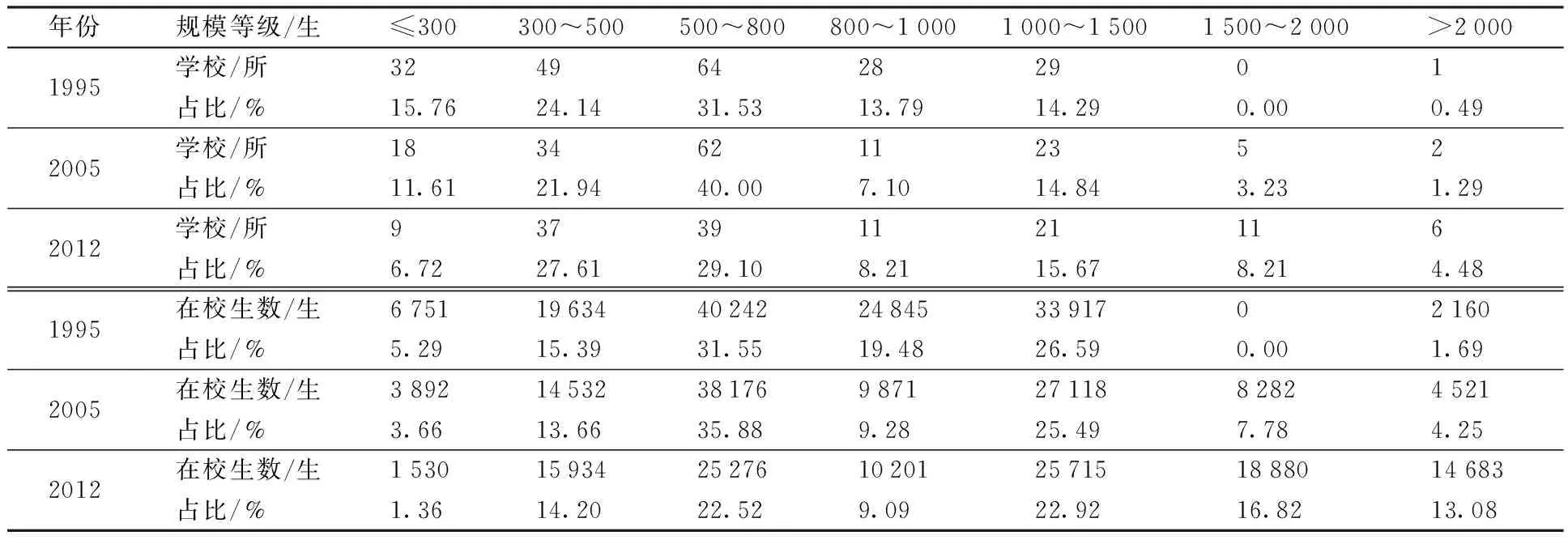

1995—2012年,研究范围内小学的数量大幅度减少,由203所减至134所;学校平均规模呈增长趋势,校均在校生数量由628.32生经686.40生增至837.26生。将学校按在校生数划分为不同规模组,对比不同时期各规模组学校数量与容纳在校生数量变动(表1):1)从学校数量看,1 500生以下各规模组学校数量呈不同程度缩减,与学校总数减少趋势相一致。其中以300生以下规模组学校数量减幅最大,占比由15.76%陡降至6.72%;而1 500生以上规模组占比由0.49%大幅升至12.69%。2)从各规模组学校容纳在校生数量看,1 500生以上各规模组学校容纳学生数量及占比均大幅增加,而1 500生以下各规模组学校容纳学生数量均有不同程度缩减。其中,300生以下规模组容纳学生数量由5.29%减至1.36%,2012年在各规模组中占比最低。

表1 1995—2012年南京城区小学数量与在校生规模结构变化Table 1 Variations in school number and school size in 1995, 2005, and 2012

2.2 学校规模结构演化特征与圈层差异

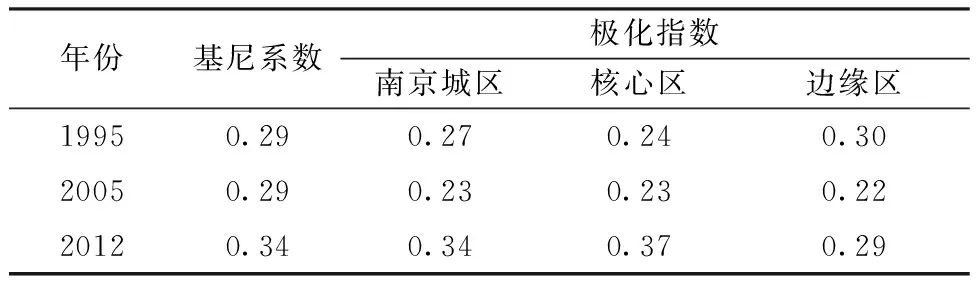

分析学校体系内校际规模差异发展状况(表2),规模基尼系数由0.29升至0.34,表明小学规模不均衡程度呈加深趋势;Wolfson极化指数由0.27降至0.23后升至0.34,规模结构两极分化程度以2005年最为缓和,而2012年最为突出。其中,核心区、边缘区学校规模Wolfson极化指数变动趋势与整体变化态势趋同,但变动幅度差异显著:1995—2012年,两圈层学校规模极化水平强弱对比发生反转,核心区极化水平显著增强,且成为构成校际规模极化的重点空间。

表2 学校规模结构分析指数对比Table 2 Comparison of the analysis indexes for the structure of school scale among the years

2.3 学校规模分布空间格局变迁

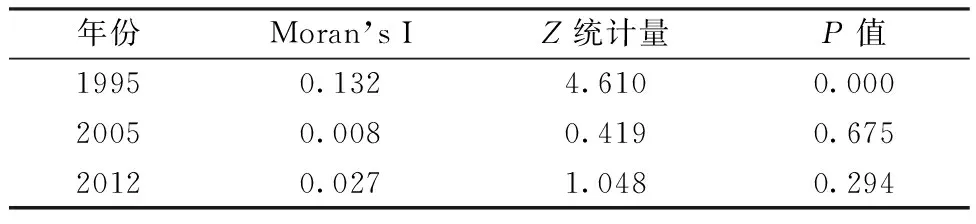

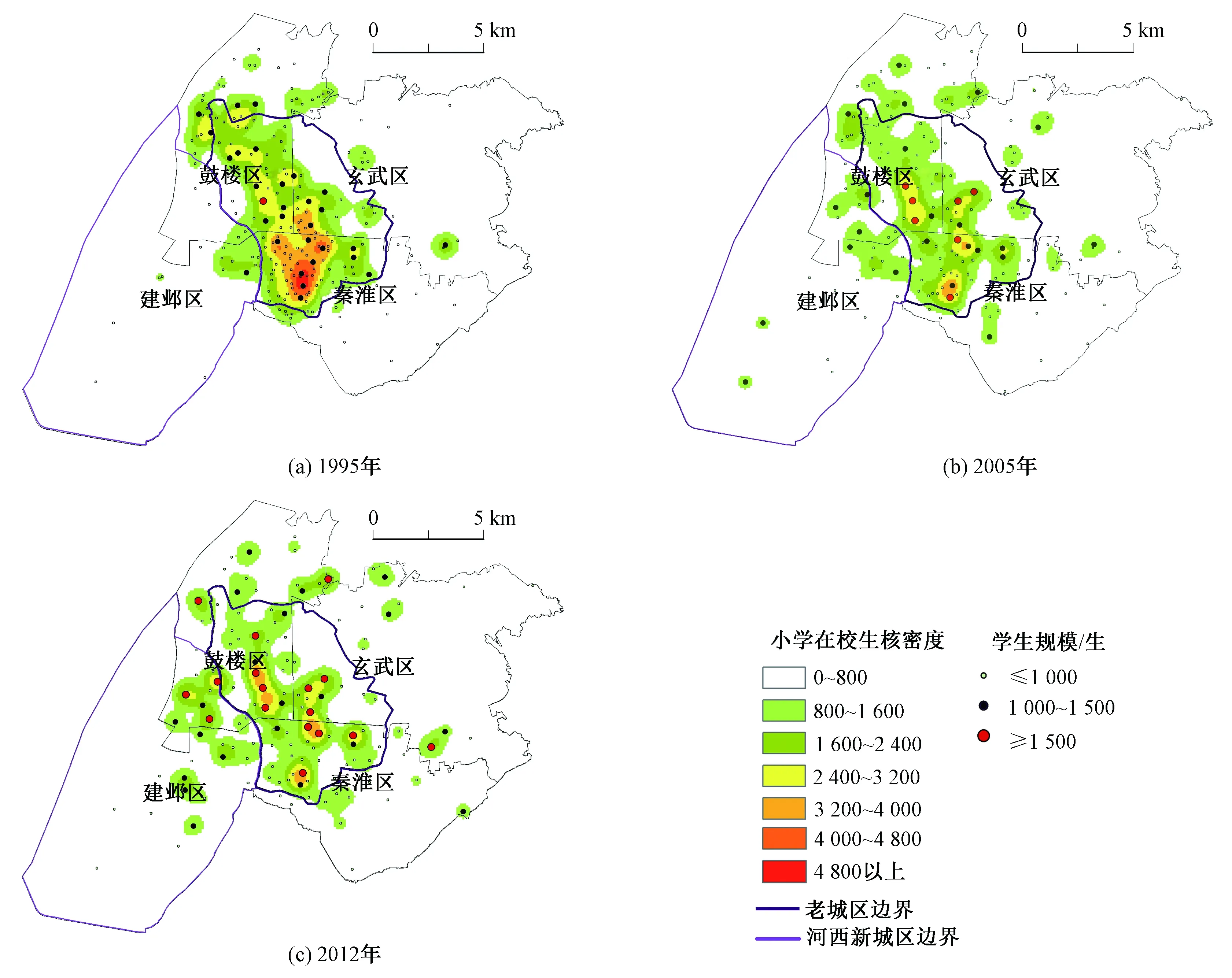

借鉴点模式分析法,以学校的在校生数量作为属性数据,揭示学校规模分布空间特征。全局自相关Moran’s I指数分析(表3)表明,学校规模空间分布由集聚走向分散。核密度分析(图2)显示,学校规模分布空间范围由老城区向外拓展,以西南向扩张最为显著;学校规模分布空间结构由“单核团块状”向“多核散点状”转变:1)1995年,学校规模空间分布呈单核圈层格局,其中老城区南部的夫子庙地区核密度最高,从中心到外围密度逐渐降低,密度峰值区位于学校密集区的大规模学校所在地。2)2005年,学校规模分布核密度峰值显著降低。核密度区域差异缩小,相对均质。3)2012年,与2005年相比核密度峰值相对稳定,峰值区与1 500生以上规模学校的空间区位高度吻合。

表3 学校规模分布全局自相关Moran’s I指数变动Table 3 Changes in Moran’s I value of the number of students in primary schools

图2 学校位置、在校生数量与学校规模分布格局的演化Fig.2 Spatial evolution of school location, number of school students, and school scale distribution

3 南京城区小学规模分布演化影响因素与机理

3.1 学校规模分布演化驱动机制定性分析

学校规模分布空间演化的本质是学龄人口的区际、校际迁移。在宏观层面,城市规划引导人口由旧城向新城疏散,学校规模与布局结构随之调整;在微观层面,居民对优质基础教育资源的需求与竞争重塑校际生源的配置格局。从系统内外互动、供需互馈的角度分析,影响南京城区学校规模分布的驱动机制体现在如下两方面。

1)城市规划引导下的人口疏散

伴随着城市化进程的深入,在中国特大城市内部,户籍人口郊区化与外来流动人口向郊区集聚;这两股作用力叠加,导致学龄人口分布由中心向外围迁移[30]。而政府主导的新区开发正是南京人口布局由集聚走向分散的主导因素[31]。21世纪初南京城市总体规划调整,市委市政府提出“一疏散、三集中”的发展战略,以“老城做减法、新区做加法”的思路实现老城人口与功能向外疏散;同时期,提出“一城三区”战略,将河西新城区明确为人口迁移的重点吸纳空间。据此,《南京主城分区规划》、《南京市河西新城区总体规划》等规划修编,要求老城内加强土地置换,提高商业、文化等服务设施用地比重,降低人口密度;新城区“优先安排生活居住用地”。2004—2012年,老城内居住用地由16.77 km2减至14.81 km2;而河西新城区居住用地增加近5 km2。老城区人口向外挤压,同时新增外来人口向新城区集聚,学龄人口随之向外迁移,学校规模分布区际差异降低。这一过程中,伴随着城市核心区生源流失、部分学校规模不断萎缩,学校撤并等布局调整计划大规模开展。

2)优质资源导向的校际生源自组织

学龄人口的区际迁移由城市规划主导,校际流动则是学校体系内优质资源导向的生源自组织过程的结果。随着中国基础教育整体水平和教学质量的逐步提升,居民对基础教育的需求由“有学上”向“上好学”调整。而优质资源稀缺背景下,居民需要通过竞争获取优质学校的入学资格。这一竞争过程导致学校系统内生源向优质学校集聚:1)既往升学成绩与口碑的差异,在导致供给方资源配置差异的同时,构成各校对于生源的引力差异。2)居民根据自身需求与能力,竞争选择基础教育设施。住宅市场化与“就近入学”政策语境下,教育机会与房屋产权挂钩,具有较高社会地位、较高教育期许的群体更易获得优质学校入学资格,其子女更易在升学考中获得好成绩,从而巩固名校声誉,继而增强其生源吸引力。3)如此循环往复,优质学校实现学校声誉、生源质量与生源数量的自强化,学校规模不断扩大;反之,薄弱学校生源流失、规模缩小乃至因招生困难被撤销。4)这一过程促使校际规模差异扩大、学校体系规模结构两极分化。自组织作用时间长度、居民对优质资源的需求强度与自组织作用强度正相关。

3.2 学校规模分布演化影响因素与机理定量验证

3.2.1 学校规模演化影响因素定量验证

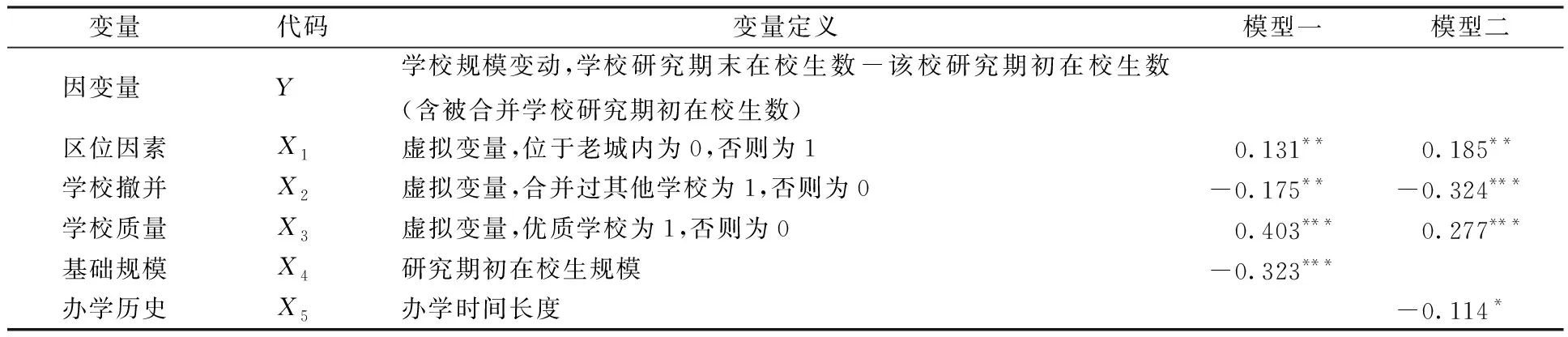

以1995—2005年、2005—2012年两时期在办学校为研究样本,以学校在校生规模增量为因变量,从区位因素、学校质量、基础规模、学校撤并、办学历史等方面设置自变量构建模型(表4)。各变量经标准化处理后,采用spss20.0中多元线性回归分析定量判别各因素对学校规模变动的影响程度。其中,学校规模增量计算以研究期末学区划分与学生归属为依据,研究期初在校生规模包含研究期内被并入学校的在校生数。根据上述定性研究结论,城市规划与优质资源导向的校际生源自组织机制驱动学校规模演化。“一疏散三集中”战略引导下,伴随着人口由老城向外围疏散,城市核心区学龄人口减少而边缘区学龄人口增加;因此将学校是否位于老城内设为虚拟变量表征城市开发战略对学校规模变动的影响,记为X1;在生源流失区域政府以学校撤并控制学校办学规模,引入虚拟变量测度撤校并点与学校规模的相关性,记为X2。引入虚拟变量表征学校质量差异[注]1978年,南京市委批转市教育局《关于办好重点中小学的意见》,大石桥小学(今南师大附小)、北京东路、琅琊路、游府西街、夫子庙小学、石鼓路小学、天妃宫小学等7所小学被认定为全市第一批重点学校。根据“家长帮”学生教育信息交流网络平台以“小升初”考取南京外国语学校的人数为依据的近年优质小学排名,上述7所学校均在列。据此,将南京市第一批重点小学共7所列为本研究中的优质学校;同时考虑发展,根据“家长帮”近年优质学校排名另选出除上述7所学校之外的前8所小学,列为优质学校,共计15所。,记为X3。同时,将一般认为影响学校规模增长的既有规模基础、办学历史等要素纳入分析体系,分别记为X4、X5。

表4 南京城区小学规模影响因素分析Table 4 Analysis of influencing factors on the student number of primary schools in Nanjing City

注:***,**,*分别表示在0.01、0.05和0.1水平上显著;数值为标准系数。

运用逐步回归方法对244条学校样本进行多元回归;由于自变量X4和X5有较高相关性,分两个模型对数据进行回归,各模型F检验均在0.01水平上显著。回归结果显示,5个指标均有较高的显著性水平,说明各要素对学校在校生规模变动均有突出影响。其中,X1、X3回归系数为正,表明实现规模增长的学校多为优质学校或位于老城外的学校,验证了城市规划引导新区开发与优质学校规模自强化对学校规模变动的影响。X2、X4、X5回归系数均为负,表明多数位于原在校生集聚、有较长办学历史、曾实施学校合并的学区,其在校生规模有所降低。1995年,城市核心区人口密集,学校规模普遍高于边缘区,且办学历史较长的学校大多位于核心区。1995—2012年,在政府旧城改造、新区开发计划引导下,位于核心区的学校生源流失而位于边缘区的学校生源增加(即学校既有规模基础与规模增长呈负相关);这一过程也促使校际规模差异缩小。学校撤并则是与学校规模密切相关的城市规划引导人口外迁的空间效应之一。学校撤并主要针对小规模学校。以1995—2005年为例,南京城区撤销小学中,67.90%在校生规模小于500人,88.89%在校生规模小于700人(以1995年规模计)。曾参与合并的小学,多为位于学龄人口流失区域的学校,其在校生规模多呈负增长。因此,上述5指标的影响过程与效果可分为两类:一是城市规划引导下生源由原人口核心向外围不断疏散,促使校际规模差异缩小;二是优质资源导向下生源向优质学校集聚,导致校际规模差异扩大。

上述分析也可解释学校规模结构极化程度演化的圈层分异。在核心区,学校规模分布表现为区域生源流失、学校规模普遍收缩中优质学校规模的逆势提升;在边缘区,学校规模分布表现为区域生源增长、学校规模普遍提升中优质学校规模的突出增长。因此,核心区较边缘区学校规模两极分化程度更为突出。

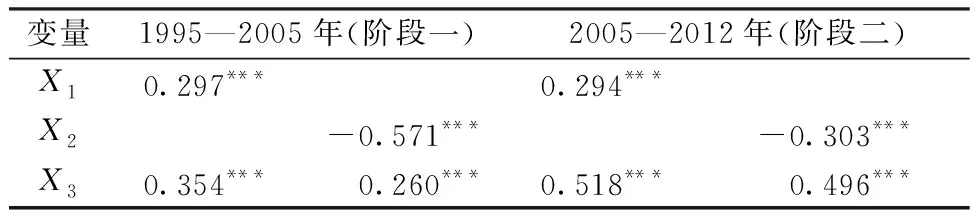

3.2.2 学校规模演化影响因素作用强度阶段差异

为对比不同变量影响程度的阶段性差异,选取反映政府行政力影响的变量X1与X2、反映学校质量影响的变量X3,分时段进行多元回归分析(表5)。模型均通过检验。阶段二与阶段一相比,X3的回归系数显著提高,X1、X2的回归系数均有所降低;表明学校质量因素对学校规模演化的影响日益突出,且其影响程度逐步超过城市规划行政力的作用。因此,两阶段的学校规模结构演化呈现不同特征:1995—2005年,规划引导下校际规模差异缩小的作用力更为突出,学校在校生规模分布趋于均衡。2005—2012年,优质学校的生源集聚效应更为凸显,学校规模结构向两极分化。学校规模分布格局的演化则是来自学校系统外的规划力引导与系统内校际生源自组织共同作用与强弱对比变化的空间呈现。城市规划引导促使人口疏散,学校规模分布模式由集聚走向分散,圈层间差异不断弱化。以大规模学校为节点的“多核散点状”空间格局形成与强化,则是优质资源导向的校际生源自组织机制影响程度不断强化的反映。“多核散点状”空间格局所呈现的学校规模空间分布不均,其本质是微观上公众追求优质教育资源而导致校际生源不均的累积:“核心”的空间分布反映了优质学校的空间布局;“核心”与外围的空间差异对比,则体现了系统内自组织过程作用下学校规模结构的两极分化程度。

表5 南京城区小学规模影响因素作用强度演化分析Table 5 Analysis of degree evolution of influencing factors on the student number of primary schools

注:***表示在0.01水平上显著;数值为标准系数。

4 结论与讨论

4.1 结论

基于1995、2005、2012年南京城区小学的位置与在校生数据,借鉴基尼系数、Wolfson极化指数、Moran’s I指数、核密度估计等分析方法,揭示学校规模分布结构与空间布局演化特征,并引入系统自组织理论分析其影响机理。结果表明:1)学校平均规模有增大趋势,伴随1 500生以上规模学校地位日益凸显,300生以下规模学校日渐式微。2)学校规模结构两极分化程度先减后增,并呈现圈层分异;核心区极化水平显著增强。3)学校规模分布空间范围由核心区向外拓展,空间分布类型由集聚走向分散;集聚空间由“单核团块状”向“多核散点状”转化。4)城市规划有助于缩小学校规模分布的极化程度与空间差异;而优质资源导向的校际生源重配则导致学校规模结构极化程度增强,两者共同推动学校规模分布演化。其中,学校质量因素对学校规模的影响日益增强。

4.2 讨论

1)研究结论表明,城市规划引导人口疏散、学校撤并行动等政府行政力虽有助于推动校际规模均衡化,但优质资源导向的校际生源流动对学校规模影响日益突出。当前,优质教育资源稀缺与区际、校际配置不均是导致南京城区小学规模差异强化的根本原因,而“就近入学”政策下人口的空间流动与社会空间分异则是差异形成的必要条件。南京城市政府通过名校建分校、教育集团化等方式“扩大优质教育资源供给”。但政府打造“优质学校”能否被大众所认可并吸引生源,需结合优质学校形成、发展的影响因素与机制深入探讨;政府优质教育资源供给的空间差异性及其成因与效应也应受到关注。

2)由于文章篇幅、研究周期与数据资料获取等因素限制,以下方向宜在后续研究中深入展开:①基于学校在校生规模数据,测度不同尺度学校规模分布差异与演化。本文对核心区、边缘区学校规模结构极化程度的对比分析,在圈层分异层面描述了学校规模分布特征。运用差异分析指数,细化圈层划分,揭示不同圈层间、不同层次行政单元间学校在校生规模差异程度与变迁,以形成对学校规模分布空间差异特征的全面认知;并进一步对形成机制进行系统解读。②结合“学区绅士化”形成机制研究,探索阶层融合制度设计。不同时期优质学校的生源集聚强度差异,体现了入学选择首要要素由上学距离向服务质量的变迁。结合调研与问卷调查等方法,验证居民从“择居入学”到“择校迁居”的变迁及其对学校在校生规模空间分布的影响。深入解读居民迁居择校行为特征的演变及其形成机制,并在此基础上探讨旧城居住环境提升计划、“租售同权”、“大学区制”等政策制度设计。