与大时间尺度水旱灾害相关的“阳九百六”及其计算方法*

王 彦

(1九江学院政法学院;2九江学院认知科学与跨学科研究中心 江西九江 332000)

“阳九百六”是中国古代一种带有强烈自然科学色彩的思想,它认为每隔数百或数千年,世上便有水旱灾害出现。它的确切源头并不清楚,一般认为源自天文历算之学,流行于汉魏六朝。吴羽对历史上一些“阳九百六”的计算方法进行了综述和整理,其中提到了道经算法比较独特[1]。受此启发,文章通过全面梳理《中华道藏》相关内容,终于厘清“阳九百六”乃是一种综合性概念,并通过一系列的步骤,间接求解出了经文中蕴含的计算方法。

1 道经里的“阳九百六”概念

东晋《太上三天正法经》里的注文云:“大阳九、大百六,皆九千九百年,小阳九、小百六,皆三千三百年”[2]。南北朝《太上洞玄灵宝天地运度自然妙经》(《天地运度经》)云:“灵宝自然运度,有大阳九、大百六,小阳九、小百六。三千三百年为小阳九、小百六;九千九百年为大阳九、大百六。天厄谓之阳九,地亏谓之百六”[2]。同时期《上清太上开天龙蹻经》(《龙蹻经》)内容更为丰富:“天气相交三千三百度,为小阳九、小百六”,“六千六百度,为中阳九、中百六”,“九千九百度,为大阳九、大百六”[2]。《龙蹻经》里的“度”乃“年”“岁”,如东晋《元始五老赤书玉篇真文天书经》(《天书经》)以“三十日”为“一交”,“一十二交为一度”[2]。此外,唐宋年间《上清佩符文白券诀》在提及“大阳九之会,洪水滔天”、“小阳九之周,水灾交横,万灾并兴”“大百六之厄”“流灾暴厄”“小百六之厄”“千妖万精,疫疠横流”之后,额外提出了“阴阳度厄”这种说法,并指出其时将“天地改度,万疠交横,水火兵病,千灾并行”[2]。从“阴阳度厄”的内容来看,灾难程度最为严重,故“阴阳度厄”也是一个相对独立的子概念。除了数千年尺度上的“阳九百六”,数百年尺度上也有“阳九百六”,但是说法十分零散而不统一。

由上可知,道经里的“阳九百六”可能是一种多尺度综合性概念,包括以下七种既独立又有联系的子概念:大阳九、大百六、中阳九、中百六、小阳九、小百六、阴阳度厄。

众多材料虽然纷繁杂乱,但提示出一种可能:诸经所言各种概念,是由一种曾出现过但后又遗失的计算方法来定义。由于经文里并没有明确提及这种计算方法,故只能另寻它法。通过不断尝试与探索,终于发现了道经中“阳九百六”七种子概念的定义与计算都是基于一种特殊的古代干支历法思想,兹将求解详细步骤和过程叙述如下。

2 “阳九百六”计算方法的求解过程

2.1 关键语词的梳理和释义

首先必须要对一些关键地方进行梳理,查漏补缺,找出经文的正确含义。

(1)诸经中“天”“地”之意。《天地运度经》云:“天厄谓之阳九,地亏谓之百六”。唐《道教义枢》云:“天戹(厄)谓之阳九,地戹谓之百六”[2]。那么,“天”“地”究竟何意?“天”“地”常指“天空”“大地”,但是古代“天”“地”亦常指“阳”“阴”。如《黄帝内经》云:“天地气交,万物华实”,其注曰:“夏至四十五日,阴气微上,阳气微下,由是则天地气交也”[2]。由此,诸经“天”“地”即“阳”“阴”,故“天厄”为“阳厄”,“地亏”“地厄”皆为“阴厄”。

(2)《上清佩符文白券诀》中“阴阳度厄”之意。容易看出,“阴阳度厄”实乃“阴厄”和“阳厄”同时出现。由前可知,“阳九”“百六”分别指“阳厄”“阴厄”,所以“阴阳度厄”应该是指“阳九之厄”与“百六之厄”同时出现。此意亦见于《太平经》所云“阳九百六,六九乃周,周则大坏”[2],以及元赵道一《历世真仙体道通鉴后集》所云“阳九百六之会”[2]。由此可以提炼出“阳九百六会”这个概念,并且可以发现其与“阴阳度厄”概念意思相同,因此可以互换。丁培仁提及,早在东汉建安十年的碑文就有“遭遇阳九,百六会兮”之辞[11]。尽管从碑文上下文来看,应是如此句读,但结合同时期《太平经》前述所言,碑文中的“阳九”与“百六”应该是出于韵律原因对“阳九百六会”进行了分割。

(3)《龙蹻经》“天气相交”之误。《龙蹻经》在提出大、中、小“阳九”“百六”之后,又云“天地相交三千三百度,三土受衰”[4]。《北极真武普慈度世法懺》亦云:“九千九百度,为天地炁(气)交,是名太(大)阳九百六”[2]。由前已知“天”“地”指“阳”“阴”,故《龙蹻经》“天气相交”之说应改为“天地相交”或“阴阳气交”。

2.2 “阳九百六”与干支

“阳九百六”出现的节点可由干支所定义。如《太平经》特别强调大小甲申容易遭受灾难[2]。《上清境无量经》亦云:“阳九不过甲,百六不遇申,不为灾矣”[2]。因此,可以从“阳九百六”与干支的关系角度进行突破。

(1)“阳九”为“阳尽”,“百六”为“阴尽”。宋《犹龙传》云:“又阳九百六之数极而为劫运者,以夫阳极于九,阴极于六”“劫者天地成坏之名,阴阳穷尽之数。阳尽即生阴,故为大水。阴尽即主阳,故为大火。阳极于九,故云阳九。阴极为六,故云阴六”[2]。由上可知,因“阳九”为“劫”,而“劫”为“阳尽”,故“阳九”即为“阳尽”。同理,“百六”“阴六”即为“阴尽”。

(2)阳对应干,阴对应支。东汉蔡邕云:“日,干也;辰,支也。有事于天用日,有事于地用辰”[4];隋《五行大义》亦云:“从甲至癸,为阳,为干,为日;从寅至丑,为阴,为支,为辰”[5],“干为阳,属天,支为阴,属地”[5]。由上可以看出,阳对应干,阴对应支。近期研究表明,按照“干阳、支阴”的方法,使用量化后的干支历,可以很好的描述台风在干支历夏季的时域变化[6],有力的支持了此说。

(3)“阳尽”为癸,“阴尽”为亥。《汉书·律历志》云:“出甲于甲”“丰楙于戊,理纪于己”,“陈揆于癸”;“孳萌于子”“已盛于巳,咢布于午”“该阂于亥”“故阴阳之施化,万物之终始,既类旅于律吕,又经历于日辰,而变化之情可见矣”[4]。从上可以推理出,干支是表达阳阴“施化”和“变化”的工具,而其变化规律一般而言,即是:阳、阴分别始于甲、子,盛于戊己、巳午,终(尽)于癸、亥。

综合以上三点可知,“阳九”即“阳尽”,对应癸;“百六”即“阴尽”,对应亥。而“阳九百六会”即“阳尽阴尽”,对应癸亥。

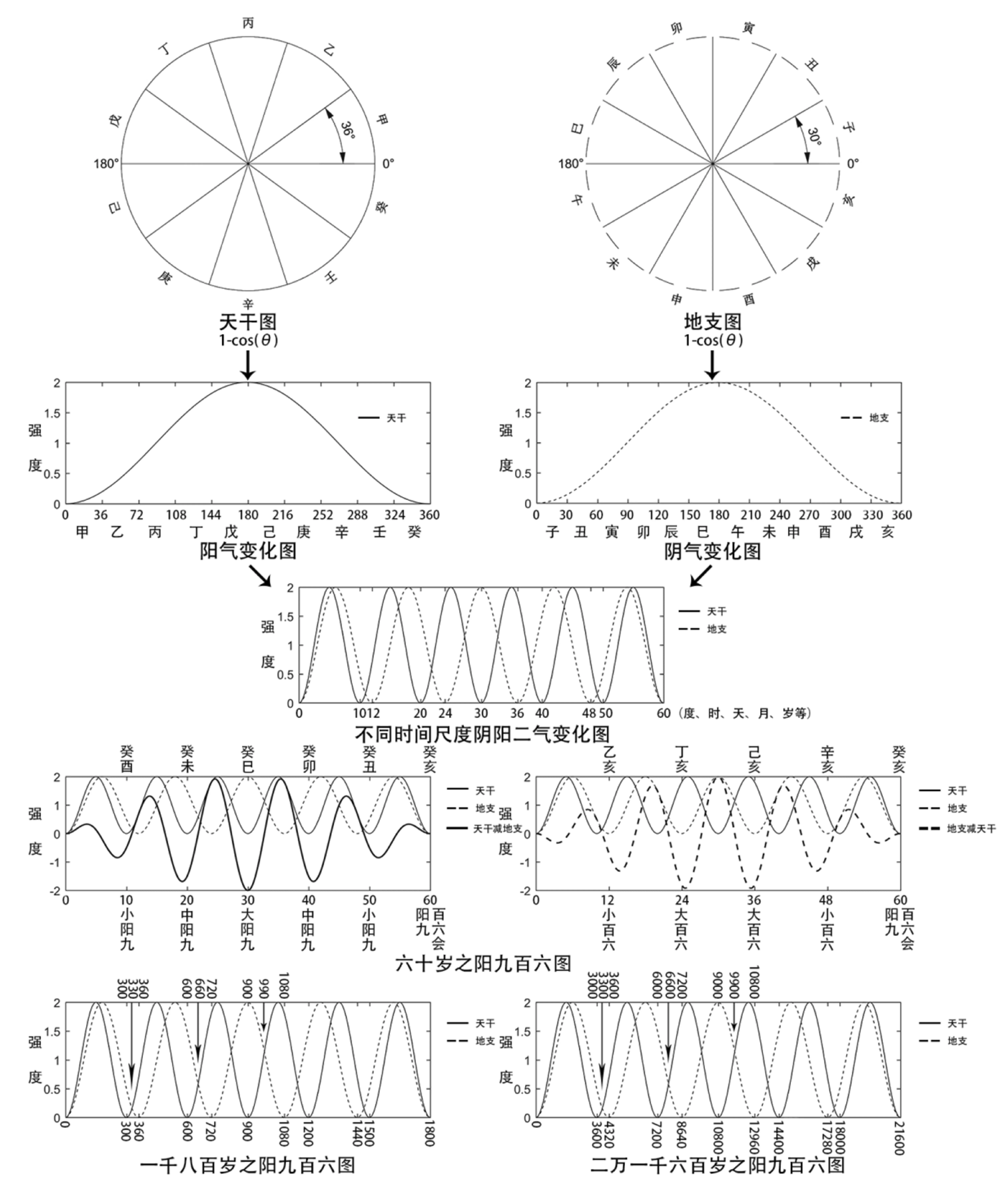

(4)“阳九”、“百六”之数学表达。已知天干之戊、己最强,甲、癸最弱,那么,可以通过数学公式“1-cos(θ)”[6]来描述这种变化(图1,第1、2排),从而完成对干支的数量化处理。以天干为例进行运算,甲为(0-0.1910),对应阳气之初,戊、己分别对应(1.809-2〗和(2-1.809),对应阳气之盛,而癸为(0.1910-0),对应阳尽。地支亦同理。

(5)不同时间尺度上的“阳九百六”。众所周知,干、支在岁尺度上节律不同,周期分别为10和12,二者最小公约周期为60。由此可以作图,得到不同时间尺度的“阴阳二气变化图”(图1,第3排),可以看出阴阳二气由于节律不同,起点相同,然后逐渐呈现各种分离,最后会于终点。以六十岁尺度为例(第4排),由“阳九”“百六”之“阳尽”“阴尽”定义,可知在每个最小公约周期内,有五个“阳九”(癸酉、癸未、癸巳、癸卯和癸丑),四个“百六”(乙亥、丁亥、己亥和辛亥),和一个“阳九百六会”(癸亥)。依照这些节点的干支之间强度差值的程度,可以进一步区分出上述五“阳九”依次为小、中、大、中、小“阳九”,四“百六”依次为小、大、大、小“百六”(见图1,第4排,左为“阳九图”,右为“百六”图)。举例说明,“小阳九”癸酉、癸丑的干支强度分别为(各取其角度取值范围的中值,通过前述公式进行运算)0.0489和0.7412,二者之差为-0.6923,差值最小;而“大阳九”癸巳的相应值为0.0489和1.9659,二者之差为-1.917,差值最大。其余同理。

图1 多时间尺度干支模型

尽管上述“阳九百六”符合“阳尽阴尽”的定义,但是尺度并不符合,因为经文中的“阳九百六”发生在数百年和数千年尺度而不是在岁尺度上,因此有必要分析大时间尺度上的周期。在大时间尺度上,历史上计算周期的方法并不统一,争论不断。例如,在数千年尺度上的周期,有4 560年和4 320年等不同看法[1]。这些周期数值与道经中常见的3 300年、9 900年并不相同,提示它们是不同的概念体系,计算方法自然也不同。

2.3 多时间尺度干支历

通过不断探索,终于发现道经的“阳九百六”的计算方法与道经中零散记载的一种特殊的古代历法思想有关。《天书经》以“三十日”为“一交”,“一十二交为一度”[5];《龙蹻经》云:“一天(岁)三百六十日,一月三百六十时”[2];宋《道枢》云:“一日十二时,时为三十度,共三百六十(度)”[2]。由上可以整理提炼出:一岁三百六十日,一岁十二月,一月三十日,一日十二时,一时三十度。因三十度为一时,即2个小时,故一度为4分钟。古巴比伦历也有类似记载:1年360天,分为72周,1周5日,1日12时,1时30分,其最小单位“分”亦为4分钟[22]。这种历法思想与真实天象之间的关系不甚明了。

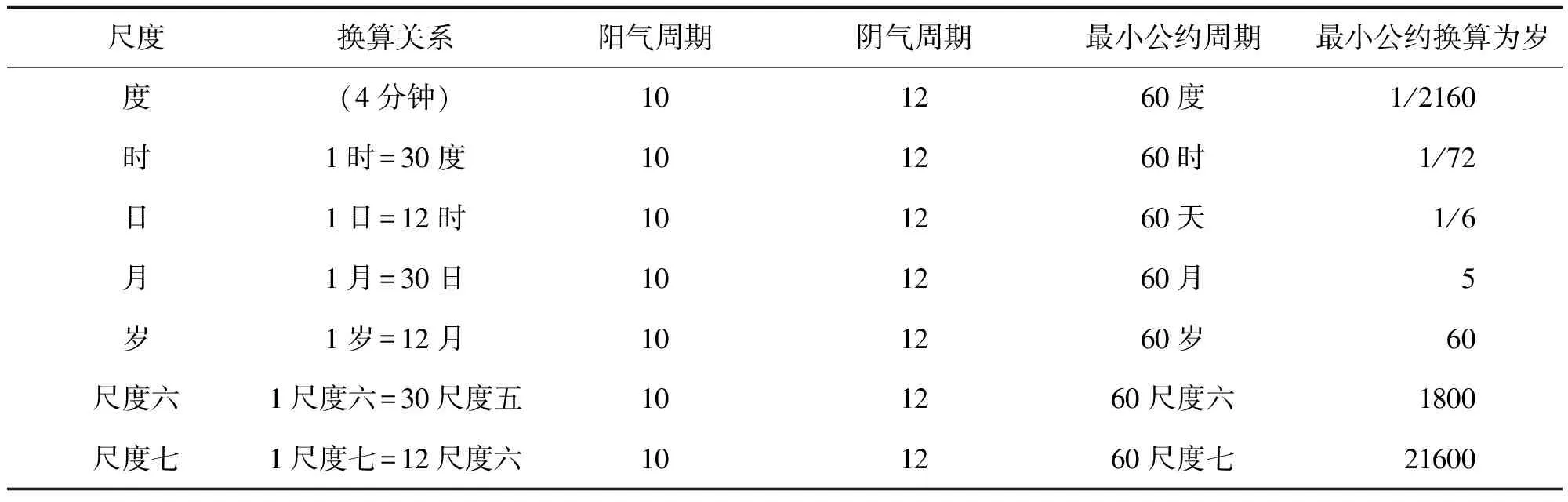

容易看出,在这种历法思想中,度、时、日、月、岁尺度上的阴阳二气周期分别为10和12(单位即各时间尺度的名称),最小公约周期为60,相邻时间尺度的换算系数是“30”和“12”交替出现。据此可以递推出在数百年尺度上(尺度六),和数千年尺度上(尺度七)阴阳二气的周期及其最小公约周期,得到“多时间尺度干支历”,如表1所示。

表1 多时间尺度干支历的不同时间尺度及其之间的关系

可以由此表得到“多时间尺度干支模型”(见图1),包含对干支的数量化(图1前2排)[6],不同时间尺度的干支数理关系(第3排),以及在岁尺度(第4排)、尺度六(第5排左)和尺度七(第5排右)上的数理关系。在尺度六,阳气周期300岁,阴气周期360岁,二者最小公约周期1 800岁。阳气在300、600、900、1 200、1 500岁时为阳尽,依次为尺度六的小、中、大、中、小“阳九”;阴气在360、720、1 080、1440、1 800岁时为阴尽,依次为小、大、大、小“百六”;1 800岁时阴阳二气皆尽,为“阳九百六会”。

在尺度七,阳气周期3 600岁,阴气周期4 320岁,二者最小公约周期21 600岁。阳气在3 600、7 200、10 800、14 400、18 000岁时为阳尽,依次为尺度七的小、中、大、中、小“阳九”;阴气在4 320、8 640、12 960、17 280岁时为阴尽,依次为小、大、大、小“百六”;21 600岁时阴阳二气皆尽,为“阳九百六会”。

3 讨论

在前面,有“阳尽”和“阳亏”两种“阳九”(百六同理),由于“阳亏”无法用数学定义,因此采用了“阳尽”建立起数理模型。经过分别比较模型与两种说法,发现尽管这两种说法略有区别,二者皆可用本模型来描述与计算。

3.1 模型与“阳尽”论的“阳九百六”的比较

由模型易知在尺度六上,“阳九”为300岁及其倍数,“百六”为360岁及其倍数。在尺度七上,“阳九”为3 600岁及其倍数,“百六”为4 320岁及其倍数。

这些数字在一些经文中零散出现。唐《道教义枢》引用“陆先生(陆修静)”之言,明确提及360岁为小百六[2];成玄英提及300年为小阳九,900年为大阳九[2];东晋《上清黄气阳精三道顺行经》则云:“天数云经三千六百度,则阳气否,阴气激,百六(此处应为阳九)之交”[2]。

此外,本模型在尺度六、尺度七上阴阳二气最小公约周期内有五“阳九”,四“百六”(以及一“阳九百六会”),因“天戹(厄)谓之阳九,地戹谓之百六”[2],故本模型与唐《道门经法相承次序》所云“四千五百岁为一元,一元之中九厄,阳五阴四”[2]相吻合,仅周期数值不同。

3.2 模型与“阳亏”论的“阳九百六”

《龙蹻经》里的3 300、6 600和9 900在模型里无法找到特殊节点与之对应。通过分析,发现《龙蹻经》里的3 300、6 600和9 900(参看第5排右图上方数字)是由阴阳二气在模型尺度六上的前三个交点330(准确值327.2727)、660和990错误的乘以10而来(参看第5排左图上方数字),而它理应大致对应本模型里的3 960、7 920和118 800。这种错误的根源来自古代认为尺度七的阴阳周期是将尺度六各项数值(易知后面两例中的数值大部分有误)乘以“10”。如《上清三天正法经》云:“天纲运关,三百六十轮为一周;地纪椎(推)机,三百三十轮为一度。天运三千六百周为阳勃,地转三千三百度为阴蚀”[2]。又如《道教义枢》引“陆先生”云:“四百五十六岁为阳九”,“三百六十岁为百六,”此二者为“小阳九、百六”,而二者的百倍(根据上下文应为十倍)和十倍分别为“大阳九、百六”[2]。

因《龙蹻经》的330、660和990十分接近于本模型尺度六上阴阳二气的前三个交点,因此,尺度六上的阴阳周期(360和300)以及二者最小公约周期1800,可能在古代曾为人所知,后来由于某种原因而最终遗失。另外,依图容易看出,在第一个交点时,阴阳二气的强度很弱,在第二个交点时,阴阳二气的强度中等,在第三个交点时,阴阳二气的强度很高,这可能就是《龙蹻经》中的“小、中、大”之“阳九百六”名称的来源。同时也能看出,“阳亏”论的“阳九百六”与“阳尽”论的“阳九百六”有较大的差异。

3.3 “阳九百六”算法的用途

“阳九百六”算法的用途很广,有望解决以下难题。其一,“阳尽”论和“阳亏”论的“阳九百六”到底谁才是真正的“阳九百六”?其二,“阳九百六”与水旱灾害存在紧密关系,但具体对应并不清楚。在《上清佩符文白券诀》[2]里,阳九为水灾,百六为流灾、疫疠;在《太平经》[2]、《犹龙传》[14]里,“阳九”为水涝之灾,“百六”为火旱之灾;而唐成玄英从术数角度理解“阳九百六”,一方面认为“阳九”为旱灾,“百六”者为水灾,另一方面又认为“百六者,初入元一百六十年,阳数奇,有小旱之灾,故云百六之灾也”[2]。其三,在千、万年大尺度上“阳九百六”的起点并不清楚。其四,“阳九百六”对应的时间段长度。通过将本模型与历史水旱灾害事件等自然现象进行相关分析,有望解决这些难题。

3.4 “阳九百六”算法的意义

一直以来,“阳九百六”和阴阳学说之间的关系不甚明了。研究发现,“阳九百六”是“阳尽阴尽”或“阳亏阴亏”之意,因此“阳九百六”之说实际上是阴阳学说的一种特例、真子集。

中国古代很早即有大周期循环的思想,在历史上有刘歆、邵雍等人对此进行了探讨[27],不过他们的算法都有各自的问题。文章通过对“阳九百六”的深刻剖析,发现了自成体系、逻辑自洽的“多时间尺度干支历”以及量化的“多时间尺度干支模型”。利用该体系的不同时间尺度的换算法则,可以轻易推演至极小和极大时间尺度。已知很多自然现象在不同时间尺度上有所变化,那么该模型将成为分析相关自然现象的强有力的数理工具,具有十分重要的意义。

4 结论

两晋南北朝时出现的“阳九百六”思想是一种综合性概念,其计算方法与一种特殊干支历法思想有关。基于这种历法思想建立的“多时间尺度干支历”以及“多时间尺度干支模型”,一方面能与大部分“阳九百六”说法相吻合,另一方面又将“阳九百六”这一古朴的思想转变为可验证的科学假说。目前,阴阳学说通过量化的干支历已经开始了对自然现象的科学探索,而“多时间尺度干支模型”的出现,将进一步推动阴阳学说在大时间尺度上对各种自然现象的分析应用。