咸淡水交替隔沟灌溉对土壤盐分及夏玉米产量的影响

解学敏, 郭维华,2, 潘小保, 毛程阳, 桑红辉, 缴锡云,2

(1.河海大学 水利水电学院,南京210098;2.水文水资源与水利工程科学国家重点实验室,南京 210098; 3.江苏省淮安市水利勘测设计研究院有限公司南京分公司, 南京211100)

1 研究背景

农业用水量大与淡水资源匮乏的矛盾日益突出,开发并高效使用新的灌溉水资源是农业发展的热点问题。我国华北平原地区,微咸水(矿化度2~5 g/L)储量丰富、分布广,使用微咸水进行灌溉能够有效地解决灌区水资源紧缺的现状。由于微咸水灌溉不仅能够增加土壤水分,也会使作物受到一定的盐分胁迫[1],导致土壤盐分累积,故研究合理的微咸水灌溉模式对提高作物产量具有一定的指导性。

目前微咸水灌溉的研究主要包括灌溉方式[2-3]、土壤环境效应[4-5]及作物影响[6-8]这几个方面。大量的研究结果表明,作物生育前期受盐分影响较大,随生育期推后耐盐度逐渐增加,采用先淡后咸灌水方式较先咸后淡更有利于作物出苗,保证产量,冬小麦、夏玉米和棉花在先淡后咸下的产量都要明显高于先咸后淡[9];采用“咸淡咸”交替灌溉的顺序较“咸咸淡”土壤中盐分积累较少;冬小麦灌浆期采用适量微咸水灌溉时较不灌溉情况作物产量增加11.2%~11.4%[7],说明作物特定生育期使用微咸水灌溉其效益优于干旱情况;微咸水矿化度与作物产量也存在一定的关系,采用矿化度为3 g/L以下的微咸水进行灌溉对冬小麦和玉米产量的影响较低[10]。选择耐盐作物进行微咸水灌溉能减少因盐分对作物生长指标、光合特性及产量的影响,降低经济损耗。夏玉米耐盐度高且广泛种植,因此研究适合夏玉米生长的微咸水灌溉方式具有重大的现实意义。

目前微咸水灌溉模式的研究,主要集中于滴灌[11]及室内试验,研究咸淡水轮灌的时间顺序,针对沟灌的情况研究时空交替情景下咸淡水灌溉模式则较少。本文基于一年生夏玉米咸淡水沟灌试验数据,分析不同咸淡水沟灌模式下土壤盐分含量动态变化和对夏玉米产量的影响情况,以期为探索华北平原灌区合理的微咸水沟灌模式提供参考。

2 材料与方法

2.1 试验区概况

试验于2017年在河北省中国科学院南皮生态试验站(38°00′N,116°40′E,海拔11 m)进行。试验区位于暖温带半湿润季风气候区,年平均气温12.3℃,年均降水量480 mm,全年总降水量的73%集中于夏季,夏季以外多为旱季。试验区为典型环渤海缺水盐渍化类型区,地下水埋深为5~7 m,土壤多为脱盐潮土,耕地土壤为轻质壤土。试验区土壤平均干密度为1.49 g/cm3。研究区土壤理化性质见表1。

表1 研究区土壤理化性质

2.2 研究方法

2.2.1 试验设计 试验作物为夏玉米,供试品种为郑单958号,播种时间为2017年6月23日,采用测坑种植,测坑规格3 m×2.2 m,每个测坑四周用混凝土固化防渗,无下底面,底层直接跟土壤相通。种植规格为行距60 cm,株距30 cm,2017年6月30日出苗后开沟,沟断面为梯形,沟顶宽40 cm,沟底及沟深均为20 cm,沟底坡降2‰左右,垄宽为20 cm,测坑示意图见图1。

图1 测坑平面示意图

底肥采用玉米专用复合肥600 kg/hm2,拔节期灌水时追加尿素240 kg/hm2。试验采取常规沟灌(CI,即每条灌水沟都灌水),并用当地微咸水(盐分为4 g/L)及淡水交替灌溉,灌水定额采用当地灌水水平,整个生育期一共灌4次水,每次灌水均灌溉50 mm,灌水量用水表进行控制。播前和苗期均灌

淡水利于出苗和幼苗生长,根据拔节期、抽穗期、灌浆期灌溉咸淡水不同设置3个处理,并设置1个全生育期均灌淡水的测坑作对照组CK,共计4个测坑,均设置遮雨棚,具体灌水处理见表2,试验区玉米生育期见表3。

表2 灌水处理

表3 试验小区夏玉米生育期

2.2.2 测定指标 设置玉米苗期灌水后的盐分为初始盐分状态,在每次灌水及玉米收获后(拔节水、抽穗水、灌浆水)前后2 d采用土钻取土采样,每个测坑的3条垄上各取3个观测点,测定深度为10、30、50和70 cm,分4层取土,经风干、充分研磨后过1 mm筛,采用土水比1∶5的方法配制和提取土壤浸提液,用DS307A型电导率仪测定土壤浸提液电导率并换算成土壤含盐量[5],取其平均值作为每个测坑不同深度土壤含盐量值。用AAS Zeenit700原子吸收光谱仪测定土壤浸提液中Na+、Mg2+、K+、Ca2+的含量。根据试验规范的要求考种、测产、计产,在玉米的收获期测定玉米产量及其构成要素。每穗粒数:随机取几个果穗脱粒,数其粒数,重复3次,取其平均值。百粒重:脱粒后随机取百粒称重,重复3次,取其平均值,均以g表示。

采用Excel,SPSS等软件分析试验数据,对不同灌水处理下的土壤电导率和离子含量、玉米产量等数据进行分析处理,并利用OriginPro 9.0绘图。

3 结果与分析

3.1 土壤盐分的动态变化

3.1.1 土壤剖面含盐量分布 在整个玉米生育期内,灌水和蒸发导致土壤盐分存在一定的变化规律,图2反映夏玉米全生育期内各处理在0~70 cm深度土层的土壤含盐量变化情况。由图2可知灌溉淡水后,10 cm和30 cm土壤含盐量明显减小,50 cm和70 cm土壤含盐量随土壤深度增加减小幅度变小,超过50 cm且近70 cm深土壤含盐量则呈上升趋势,到下次灌水前,随着土壤水分蒸发,下层土壤盐分向上运移,导致10 cm和30 cm土壤含盐量增加,50 cm土壤含盐量减小;而灌溉微咸水后,各土层土壤含盐量均明显增大,其中10 cm和30 cm处的土壤含盐量增幅较50 cm和70 cm土壤含盐量大,表明灌后灌溉微咸水中盐分大部分留在表层土壤中,到下一次灌水前,10 cm和30 cm处土壤含盐量迅速下降,50 cm处土壤含盐量增大,这主要是因为土壤垂直剖面上溶质运移,土壤中盐分由高浓度处向低浓度处扩散导致。淡咸淡咸交替沟灌的处理1,两次灌溉微咸水后,10 cm和30 cm土层土壤含盐量明显增大,灌淡水后土壤含盐量明显减小,50 cm和70 cm土壤含盐量变化幅度较小,整体剖面含盐量呈现逐渐上升的趋势;咸淡水固定隔沟灌溉的处理2和咸淡水交替隔沟灌溉的处理3,各土层土壤含盐量变化规律相似,10 cm和30 cm土壤含盐量均在咸水灌溉后上升,到下一次灌水前又下降,50 cm和70 cm土壤含盐量变化幅度较小,基本上呈现逐渐上升的趋势;全生育期灌淡水的CK对照处理,其10 cm和30 cm处土壤含盐量在每次灌淡水后逐渐减小,50 cm和70 cm土壤含盐量逐渐增大,土壤盐分被不断淋洗到下层,灌水间隔期受蒸发影响,10 cm和30 cm土壤含盐量又增大,50 cm土壤含盐量减小,70 cm土壤含盐量相对变化不明显,最终各层土壤含盐量比较接近。

图2 夏玉米不同灌水处理各土层土壤含盐量动态变化过程图

3.1.2 咸淡水交替隔沟灌溉对土壤盐分的影响

将经过3种灌溉处理在收获时各个土层相对于初始含盐量的变化情况进行对比,处理1各土层相对于初始含盐量,分别增加1.19、1.25、0.75、0.55 g/kg,处理2各个土层相对于初始含盐量,分别增加1.40、1.30、0.71、0.53 g/kg,处理3各个土层相对于初始含盐量分别增加1.08、0.88、0.64、0.54 g/kg,说明咸淡水交替隔沟灌相比于淡咸淡咸和咸淡水固定隔沟灌,有效减少了各土层的盐分积累;处理1和处理2各层土壤盐分变化值相近;全生育期灌淡水的对照组各层盐分累积值最小,各个土层相对初始含盐量增加量分别为-1.4、-0.73、0.44、0.22 g/kg,表层盐分含量有所减低,50 cm和70 cm土层盐分含量有少量增加,这是由于灌溉淡水淋洗量较小,表层盐分向土壤深层积累的原因。各土层土壤盐分累积程度大小关系为:灌淡水的CK处理<咸淡水交替隔沟灌的处理3<咸淡水固定隔沟灌的处理2、淡咸淡咸的处理1。

沟灌是宽行距作物常用的灌溉方式[12],沟灌过程中,水分和盐分均为二维入渗。灌溉水在垂直沟方向发生水平入渗在沟间形成交汇点,交汇点处的盐分有向淡水沟偏移的趋势。咸淡沟同时灌溉时,在两沟交接的垄上取间隔为10cm的3个点测盐分含量。其中,盐分含量垄中部点最大,其次是靠近咸水沟的垄侧点,靠近淡水沟的垄侧点最小,说明咸淡水固定隔沟灌溉时,盐分在水平方向发生扩散,使得整个测坑盐分分布较为均匀。咸淡水交替灌溉,可能导致作物特定生育期盐分积累过多,影响其生长发育,而一次淡水灌溉时淡水需求量大;全生育期固定隔沟灌溉盐分垄上较为均匀,沟内分布较为不均,咸水沟内盐分积累较多,淡水沟内盐分最少;交替隔沟灌溉方式,盐分在时空上分布均衡,生育期淡水需求量少且较为稳定,土壤盐分累积量最少,是相对适宜的灌溉方式。

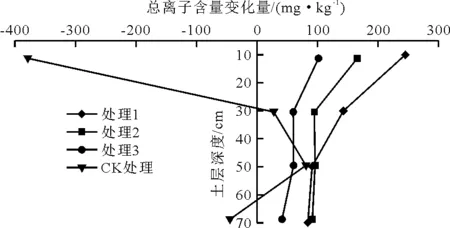

3.1.3 咸淡水交替隔沟灌溉对土壤阳离子含量的影响 在盐渍环境中,Na+,Mg2+,Ca2+,K+是主要的有害阳离子,这类离子过量对作物将产生一定影响,尤其是Na+含量的增多会导致土壤黏粒和团聚体分散,使土壤对水和空气的渗透性降低,并引起营养失调[13]。受灌水水质影响,收获时各离子含量变化幅度由大到小依次为Na+>Mg2+和Ca2+>K+。除对照组外,其余不同灌水处理各土层4种离子的变化规律基本一致。图3为收获时不同灌水处理各深度土层土壤中离子含量的变化。由图3可知,累积程度大小关系为:灌淡水的CK处理<咸咸淡的处理4<咸淡水交替隔沟灌的处理3<咸淡水固定隔沟灌的处理2<咸淡咸的处理1,这与盐分的分布规律相一致。

图3 夏玉米不同灌水处理各深度土层土壤总离子变化量

3.2 咸淡水交替隔沟灌溉对夏玉米产量的影响

不同灌溉处理的产量和产量构成见表4,穗粒数、百粒重是衡量作物产量的重要指标[14]。将产量及其构成要素进行分析得到,生育期灌溉微咸水对玉米产量和产量构成的影响显著(P<0.05)。

表4 不同灌溉处理对夏玉米产量构成的影响

注:表中同一列数值后不同字母表明不同咸淡水交替灌溉方式处理下差异显著P<0.05。

由表4可看出,穗粒数、百粒重和产量的对应关系基本一致。各处理产量的大小关系为:对照CK>处理3>处理2和处理1,说明咸水的用量对产量和产量构成有显著的影响。对比全生育期灌淡水的处理1,其中灌2次微咸水的处理1减产率为24.8%;而处理2的咸淡水固定隔沟灌和处理3的咸淡水交替隔沟灌减产率均小于处理1,减产率分别为22.1%和11.3%,由此可知,处理3的减产率最小。

不同灌水处理引起作物产量的差异,主要是因为作物不同生育期对水分的敏感性不同,一般作物对水分敏感的生育阶段由大到小依次为:抽穗期、拔节期、灌浆期[15]。因此作物抽穗期的灌溉水质量对作物生长影响最显著,灌溉咸水容易造成作物生长胁迫甚至减产,而咸淡水交替隔沟灌在减少一半淡水使用的情况下,产量也得到了保证。

4 讨 论

作物产量和土壤盐分积累量是评价微咸水灌溉质量的重要指标,而土壤中盐分积累又会影响到作物产量,因而利用微咸水灌溉时,应充分考虑其可能引发的土壤次生盐碱化以及对作物生长的影响,并尽量采取措施使影响降到最小。魏磊[16]的研究表明:不同生育期灌溉微咸水对于玉米各项生长指标的抑制,程度表现为拔节期>苗期>抽穗期>灌浆期。处理1采用咸淡水交替沟灌,整个生育期土壤盐分呈现两边高中间低的分布,拔节期玉米根系土壤盐分含量明显高于其他时期,玉米受盐分胁迫最为严重,减产率达24.8%。

陈素英等[17]以冬小麦和夏玉米为研究对象,研究了河北低平原区微咸水灌溉对产量及土壤盐分周年平衡的影响。结果表明,冬小麦在用微咸水灌溉后,盐分在土壤表层的积累明显,超过了下茬夏玉米的耐盐阈值。玉米播种后用675~750 m3/hm2的淡水淋洗,能将0~20 cm的土壤盐分淋洗至夏玉米耐盐阈值之下,不影响夏玉米苗期生长。夏玉米生育期又逢雨季,当夏季降雨量小于300 mm时,土壤有积盐,但当降雨量超过300 mm,由于降雨的洗盐作用,可达到周年不积盐,为实施微咸水安全灌溉和粮食增产提供了技术支撑。马文军等[18]根据曲周试验站1997-2005年长序列的冬小麦和夏玉米微咸水灌溉资料得出,在正常降雨年份,使用微咸水进行灌溉是可行的,不会导致土壤的次生盐渍化,且微咸水灌溉虽然导致冬小麦和夏玉米产量降低10%~15%,但节约淡水资源60%~75%。由于夏玉米生育期主要为雨季,降雨和灌溉水同时对土壤中盐分起淋洗作用,实际应用中还可根据当年降雨情况选择适宜的咸淡水灌溉方式。2017年南皮县全年降雨总量523 mm,为平水偏干旱年,且9月份降雨量仅为19 mm,较往年偏低。根据实验结果,咸淡水交替隔沟灌收获时各土层含盐量相对初始状态分别增加1.08、0.88、0.64、0.54 g/kg,属合理范围。实际应用中,可根据降雨情况调整灌溉方式,使得微咸水灌溉质量最高。

5 结 论

本文根据微咸水灌溉实验所得结果,分析了不同灌溉处理对土壤水盐分布和玉米生长的影响,具体结论如下:

(1)在整个生育期,交替沟灌土壤含盐量为两边高中间低,抽穗期土壤盐分最小;隔沟灌溉和交替隔沟灌概土壤含盐量均为逐渐上升的趋势。

(2)夏玉米收获后,各处理土层土壤盐分和离子累积程度大小关系为:灌淡水的CK处理<咸淡水交替隔沟灌的处理3<咸淡水固定隔沟灌的处理2、淡咸淡咸的处理1。咸淡水交替隔沟灌溉的模式下,盐分在空间上分布较为均衡,各层土壤含盐量变化区间较处理2咸淡水交替固定沟灌小。

(3)较全生育期淡水处理,咸淡水交替灌溉减产率为24.8%,咸淡水固定隔沟灌溉减产率为22.1%,咸淡水交替隔沟灌溉减产率为11.3%。各灌水处理的夏玉米产量的大小关系为:对照CK>处理3>处理2>处理1。

微咸水灌溉对于土壤及作物的影响具有长期累积效应,本文只针对夏玉米一个生育期试验数据资料进行分析,针对常年使用微咸水进行灌溉的情况,还需要对各方案进行长期的盐分动态监测研究,保证土壤的可持续使用。