船过十八滩

◎ 文 | 李桂平 编辑 | 孙钰芳

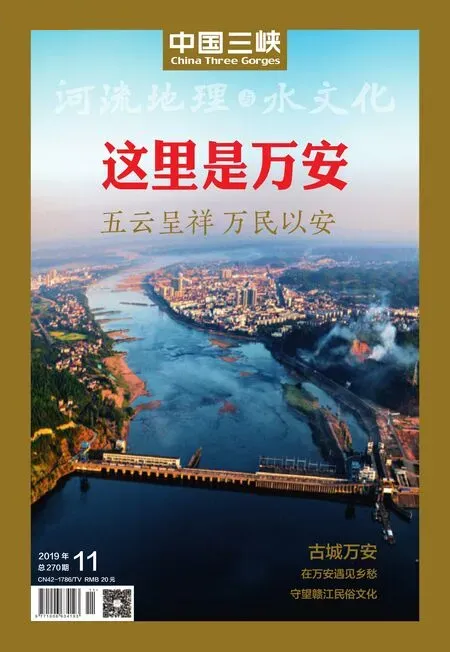

赣江在万安县拐了一个大弯 摄影/张泉

左:1939 年,江西,赣江上的帆船。 摄影/公元传播/FOTOE右:赣江十八滩示意图 供图/万安县博物馆 改绘/叶沁

赣江十八滩所处的地理位置是赣州至万安的流域段,这一段是南岭山系罗霄山脉的中段,也是武夷山脉的余脉,地势险要,地形复杂,赣江到了这一段滩多流急。从赣州开始到万安为止,依次有十八个险滩:桃源滩(储滩)、百涧滩、龙爪滩、罗门滩、天柱滩、南风滩、夏府滩、铜盆滩、金沙滩、良口滩、昆仓滩、晓滩、武朔(现名“武术”)滩、小蓼滩、大蓼滩、棉津滩、漂神滩和惶恐滩。前九滩属赣州市赣县辖区,后九滩属吉安市万安县辖区。

赣江十八滩湍急的水流是鱼类勇敢者的乐园。鲥鱼从海洋进入长江,穿过浩渺的鄱阳湖进入赣江,然后溯江而上,千里迢迢来到赣江十八滩产卵繁衍,这个过程令人惊叹。鳡鱼也了不得,这种鱼非常强势,以食同类为生,肉质细嫩鲜美,还有翘嘴鲌、长江鮰鱼……在新石器时代,人们就看好这个天然渔场,在惶恐滩头筑城居住,开始渔猎生活,渔业成了在赣江十八滩上谋生活的古老职业,万安县渔梁城遗址就是最好的证明。

赣江十八滩以其丰饶的自然资源养育着沿岸的人们,但它也是赣江航运最困难的一段水域,千百年来,人们在克服困难的过程中,创造了独具特色的赣江十八滩文化。最重要的物证是船,船的形状、大小必须适应赣江十八滩航运的需要,据说中原过来的船到了万安必须换船,以便顺利过滩。船的不同决定了赣江十八滩航运的特点,主要是船工和纤夫的人数,以及航运的组织方式与别处不同。赣江十八滩航运有很细的分工,有钱的置船做船老大,没钱的给船老大撑船做船工,有撑船经验的做滩师。

这些十八滩上讨生活的人们共同演绎着赣江十八滩的风流。

渔民

自古以来,赣江十八滩水域就不乏以打鱼为生的水上人家,打鱼绝对是赣江边人家的一种谋生手段,在经济总量很小的古代,渔业是一个不小的产业。

根据《万安县志》记载,1958 年县境鱼划子52 只(户),捕捞486 担,1960 年县境鱼划子79只(户),年捕捞1320 担,1981 年尚有韶口、百嘉、罗塘、棉津、弹前、芙蓉等6 个专业渔民捕捞队,总共72 户,393 人。改革开放以后,城市和乡村经济快速发展,人们生活多姿多彩,许多渔民放弃传统渔业上岸谋生,县内网船所剩无几。到现在,赣江十八滩水域大约只剩十几只网船、二三只竹排子,这些网船和竹排子大多来自赣南和遂川,船主并非专业渔民,他们在岸上有家有业,农闲出来打鱼,农忙回去种地。

生活在水上的渔民属于“水刨族”,正如“土刨族”农民、“草刨族”牧民。所不同的是,这一族不是踩在坚实的土地上,而是常年漂泊在水上。他们的生活来源在水上,财产在水上,梦想也在水上。他们在水上吃喝拉撒,在水上繁衍后代,延续着生存的技能和生命的意义。

传统的赣江十八滩渔民,内心质朴而坚韧,淡看人生又易于满足,几百年上千年,没有任何力量可以改变他们。一年四季,渔民大部分时间守望着赣江十八滩这一片江域,看着江涨江落,看着水清水浊,一如既往平静地下网,又平静地收网,收多或收少,淡淡地俱进船舱。秋天,江枯时节,他们可能带着家人顺江而下,过几个月游渔生活。他们先到峡江、新干等地打鱼,有时候还可能进入鄱阳湖,到了冬天,他们便会溯江而上,返回赣江十八滩。

在赣江十八滩寻找传统渔民并不容易。我用心打听,才知道武术滩附近还有一家打鱼人,我驱车前往见到了肖家忠,与他几番交谈,他爽朗、质朴、豁达,给我留下深刻的印象。

晨捕归来 摄影/郭隆润

肖家忠生于1942 年,养育四儿五女。世代渔猎于武术滩附近水域。据老肖回忆,他祖上从湖南逃难到了泰和,又从泰和迁至赣县茅店,此后的数百年里他们家以打鱼为生,到他这一代才陆续上岸。老渔民肖家忠的父亲活了80 多岁,60 多岁还在打鱼,而他的爷爷寿更长,活了90 多岁。恬淡而无争,辛苦劳作只求温饱,或许这种人生态度让他们像江河一样绵长久远。

渔夫逍遥雾纷纷 摄影/郭隆润

说起捕鱼,老人家怅然若失。过去,赣江十八滩里鱼的品种很多,数量也很多,渔民在十八滩捕鱼,收入虽然不多,但比农民种田可能还要好一些。现在赣江十八滩鱼的品种少了,有一些鱼现在连看都看不到,鱼的数量也少了,迫使世代打鱼为生的传统渔民改行。兴盛千百年而不衰的传统职业行将终结,或许肖家忠的儿子们是赣江十八滩上的最后一代渔民了。

滩师

我没有找到真正的滩师。或许,我不可能找到真正的滩师。如果这个行当还有人健在,应该是百岁以上的老人。

滩师谜一样湮没在历史的尘嚣里。曾经的滩师如神一样飘忽在赣江十八滩,他不是肖公庙里的菩萨,可在船家的心里又何尝不是?有意思的是,当年万安滩师职所就设在肖公庙,拜菩萨与请滩师在同一个地方,倒也方便了船家。

现在,人们对于滩师的形象已经完全模糊,但我还是要写滩师,忽略了滩师,赣江十八滩就会因为少了一个形象,失去一种文化元素。

赣江十八滩滩师起源于哪个朝代,现在已经无法考证,也不好推论。滩师的出现一定是赣江十八滩航运的需要。赣江十八滩险恶,历来被往来舟船视为畏途。尤其是外地来的船只,两眼抹黑,没有滩师引领,触滩的可能会更大。古来无数舟船折桅沉没,多少生灵屈死赣江十八滩。史载,宋代清献公赵抃在赣州知州任上怜惜生灵,凿滩平险,每滩请当地识水性懂礁情的人护舟过滩,这些人最早被尊为滩师。储滩滩头的储君庙供奉着十八尊神像,这十八尊神像正是赣江十八滩滩师的化身。人们祭拜滩师,因为滩师是赣江十八滩舟船的守护神,功德无量。赵抃时代的滩师类似于当今的志愿者,但后来演变成一个谋生的行业。

滩师挂牌营业,生意兴隆。南来北往不熟悉滩情的船只,为了安全过滩,都会雇请滩师领航。滩师是怎样的一个群体呢?老船工回忆说,赣江十八滩跑船的多数是客家人,祖上大老远迁来,上无片瓦,下无寸土,只能靠水养活。他们质朴勤劳,乐观豁达,什么样的日子都能不紧不慢地过下去。一些年纪较大的船工经不起折腾,也转入滩师协会发挥余热。

滩师中还有破产的船老大,船翻了,货没了,家当也赔光了,东山再起没有可能,只能混个差事聊以养家糊口。虽然滩师不一定是航运技术最好的,但也决非等闲之辈,他们熟悉滩情水路,知道如何避开滩礁,在什么地方转舵,什么地方点篙。滩师上船掌舵,关注点只在航道,旁的都不管,所以一般情况下滩师可以确保舟船安全,但遭遇特殊情况能不能顺利过滩就凭运气了。

滩师是一个技术活,察水观天是他们的看家本领。老船工回忆,业内有些成熟的经验,我在《万安交通志》上,也找到了航运观察水文气象的谚语:

“花三、泡四、埂八尺。”这是根据水文选择航道的术语。

“枯水旁岸,洪水趋中。”这是根据洪水、枯水选择航道的术语。

“东闪日头西闪风,南闪北闪雨相通。”这是根据闪电来判断气候的谚语。

“春雾晴,夏雾雨,秋雾茫茫晒死鬼。”这是根据雾的情况来判断气候的谚语。

“清明晴,担秧莳草坪,清明雨,衰衣斗笠高挂起。”这是根据清明这一天是否有雨预测全年雨水的谚语。

一般情况下,滩师可以凭经验揣测天气,但只能是个大概,谁也不知道老天爷的准数。科学发展到今天,天气预报还有不少的误差,何况肉眼察天的滩师?赣江支流无数,水情复杂,如果是雨季,水情变化更难确定。因此,请了滩师运气不好也会翻船。滩师这个行当有一个潜规则,收费与货物挂钩,但不包赔。万一翻了船,船家只好自认倒霉,滩师也是白白辛苦一场。

《万安交通志》沿引民国三十年(1941)《赣江十八滩工程初步计划》资料:

万安滩师公会之组织,滩师无自备船,仅熟悉沿河之滩礁之形势,为外来不识水路之船只执掌撑篙,送船上驶入滩。万安有滩师80 余人,滩师公会设有理监事五人,内一人为主任处理日常事务。滩师送船上驶至储滩即返,每次可得酬五六十元。但每送船一次,即征缴入滩师公会1.5 角作为会中经常费。

万安滩师公会成立于民国二十七年七月,每年改选一次。滩师工会设理事长、常务监事。龙风汕任理事长,常务监事为林洪昌。滩师工会会址设在万安县城沿江路肖公庙。建国初期,水上民主改革以后,对其进行改组,成立领江工会,取名引水组,滩师亦叫引水员,原有人员大大减少。六十年代初期,由于船舶监理部门分期分批培养了大批航行过滩的驾驶技术人才,加上航路的建设日益完善,滩师已经完成了他们的历史使命而自行解体。

船工刘衍平回忆,1973 年他在赣州请过滩师,滩师上船掌舵,收入从货款中提成。1973 年以后,他再没有请过滩师,好像这一行当不复存在了。船工的回忆与志书的记载总体吻合,但也有不小差异。如果船工的记忆无误,滩师完

全退出赣江十八滩的时间,可能比志书记载的时间晚十年。

渔歌 摄影/郭隆润

云洲夜色 摄影/郭隆润

1989 年新修订的《万安县志》记载,政府在上世纪五六十年代多次对赣江十八滩进行过大规模治理,炸礁疏航,安置航标,极大地方便了赣江十八滩航运。因为航运条件改善,滩师这个行当失去了存在的理由,悄然退出历史舞台。

船工

寻找最后的船工同样不是一件容易的事。

港航所的肖所长给我介绍康宏达,我去见他的时候,他已经坐在肖所长的办公室里。八十多岁的人看上去精神很好,他虽语速很慢,但口齿清楚。

康宏达今年83 岁,1936 年出生,祖上从泰和迁往万安,没有房屋也没有土地,在船上生活。很小的时候,跟着父母在老家窑头水域打鱼。1953 年政府安排渔民上岸,进了万安县航运公司,跑了三十年船。

万安到赣州险滩多,那时没有航标,行船走水十分困难,全靠记忆,好多船沉没江中。康宏达亲眼看到不少,听到的更多。他的一位堂哥的船在大蓼滩被风浪打翻,船货沉没,好歹捡回一条命。另一家装了一船食盐过新庙前,船翻了,烂了,盐没了,赔钱不说,重振家业十分困难。

因为赣江十八滩难通行,所以赣江十八滩的船都比较小,比较容易掌握。小的船只需一二人就能操作,大的船七八个人也能操作。但是对船工的要求很高,赣江十八滩船工有严格的等级,上船先做三年伙头(学徒),看看能否经得起考验。走风学看风向,行船学看水路,如果能学到这些技能,就算是一般伙头,属于二等船工。懂得船上各种器具的名称、性能和作用,会看航道、水的流向、流速及水的深浅,了解装卸货物的规矩,并能熟练操作船上的每项器具,就算得上一等船工,他们还要知道修船工艺和天气变化。早上起来抬头看天,就知道今天将起什么风,下多大雨。此外,一等船工需要心思慎密,赣江两岸什么地方有个寺庙,需要上岸供奉菩萨,一年二十四个节气,什么时候该做什么,不该做什么,要心知肚明。

船上规矩很多。不能说翻,也不能说九,要说顺,说快。比如等人,不能说等久了,要说等急了;帮忙撑船,不能说撑一股子船,如果你讲了,老板立马就会说,呸,你到别处去撑(船工大多是客家人,客家人说一股子有断或折的意思)。说话的禁忌还有很多,比如装饭的勺子,船上不能说饭勺,要说成顺勺;舀汤的调羹,船上不能叫调羹,也不能叫划子,要说成汤瓷;蒸饭的饭甑,船上叫顺甑。

每月逢七、逢九不开船,因为七是祭奠亡人的日子,而九与久谐音,船家忌讳慢。这两个数对船工来说,不吉利。因此开船的日期一般选择一、四、六、八,一是一路顺风,四是四方得利,六是六六大顺,八是八方来财。初五、十四、二十三这三个日子也不能开船,若是货物紧急,也必须头天开动船。

旧时的船没动力,全靠风帆和拉纤。风好,上赣州单程需要六七天,碰上坏天气,一个月也不定能到。

康宏达养育了五儿一女,80 年代开始自己置船,子女都跑船,那时候效益很好,赚了一点钱。现在赣江水电枢纽多,行船不方便,没人走水路。大儿子还有一条船,住南昌,跑长江。现在是新时代,船大,动力大,装得多,动不动上千吨,船工也就两三个人,跑得顺顺利利。

康宏达算是十八滩上最后的船工吧。

康宏达老人讲述走船人生,平平淡淡,只有过滩的惊险,没有些许诸如“裸体船工”这般的新奇。讲完这些,老人似乎再无话,木讷地坐着。我问他答,一番拉锯之后,我也不知道问什么了。谢了他,说要开车送他回去,他拒绝了,坚持说自己能走。

康宏达走后,我和肖所长开始谈船。我的理解是,在赣江十八滩航运的特定条件下,船工的生活取决于赣江十八滩的船。赣江十八滩的船与其他河流的船有什么不同呢?肖所长推荐我查阅《万安交通志》,在这本志书上我看到较为准确的记录。万安的船主要有“三块板”、“车角子”、“挽蓬子”、“标滩子”、“标滩子”、“齐梗子”、“采梗子”六种,这几种大致都是应了赣江十八滩航行的条件产生的。一般而言,船体较小,船身灵活,运输能力都在十吨以下。可惜的是,这些船没有留下一艘作为文物保存。

纤夫

德国历史学家雅各布 布克哈特说,任何一个文化的轮廓,在不同的人的眼里看来,都可能是一幅不同的图景。我希望重走纤夫路,寻找一块纤夫石,在那里看到我所需要的信息。可是纤夫路已经沉没在了万安湖底,我不可能寻找到了。很多次,我信步江滩,但是,惶恐滩已经没有留给我想象纤夫的痕迹了。不见沙滩,沙滩上的脚印已被深水淹没,浊浪翻腾起细沙留在新岸;不见险滩,乱石构筑的魔宫,已被筑坝者的坚毅推毁,大坝巍峨,铁塔雄奇,清风拂面,几番思绪吹落又浮现。

寻找纤夫异常困难,甚至我认为已经没有可能。意外的是,我有幸遇到刘衍平。我本想通过他了解纤夫,没曾想,他就是纤夫。

刘衍平是我见到的年龄最小的老船工,1947年出生,今年66岁,他身体好,个子矮,嗓门大,讲一口客家话。更让我始料不及的是,先前我对纤夫的理解过于教条,在赣江十八滩纤夫的问题上竟有如此大的偏差。在我看来,纤夫就是拉纤的,没想到船工居然也是纤夫。

刘衍平祖上从福建迁到万安良口落户。说是落户,其实也就是挂一个名,人还在水上漂,岸上既无房也无地,在良口圩租房子住。祖上以开船为业,到了刘衍平父亲这一代,厄运来了,父亲七八岁就死了父母,靠奶奶养活。很小的时候就做了小客,就是拉船的纤夫。他父亲年轻时很懂事,也很能吃苦,干活十分发肯(努力),二十多岁娶妻生子,三十多岁就买了一条3吨的船,开始自己跑船。因为家里穷,刘衍平只在良口读了四年小学,1960 年13 岁的刘衍平开始跟着父母跑船。

赣江十八滩跑船的都是家族式船帮,一条五吨左右的船,父子拉纤,母亲掌舵。五吨以上的船都要请纤夫,一般十吨的船请七八个纤夫。万安城里住着一批专门拉纤的人,纤夫拉船到了赣州,要么走路回万安,要么搭便船回万安,收入也不多,一趟就几块钱。

有一次,15 岁的刘衍平跟着父母拉货上赣州,也是母亲掌舵,他和父亲拉纤,一路上天气不好,风大浪急,他们走走停停,这一趟跑了整整一个月。到赣州时,刘衍平的肩上已经烙印了两条深深的血痕,晚上睡在船上疼痛难忍。这一趟让刘衍平记忆一生。

1967 年,他20 岁,成了航运公司的正式职工,每月工资8 元,那时他开始独立跑船。与别人不同,他不请纤夫只请滩师,滩师掌舵,自己拉纤。吃不消的时候,他就胡乱地吼几嗓子:喂哟,嗨哟,吃不消啊!喂哟,嗨哟,背上疼哟。喊出来之后,顿感心里宽敞,没那么压抑了。

跑没有动力的漕运船其实是件十分麻烦的事。船逆水而上,前进的动力是人拉,划是很难划上去。1975 年以后,公司有了动力船,刘衍平再不拉纤,也没有人拉纤了。过去,纤夫是赣江十八滩两岸一道古朴的风景,现在这道风景成了历史的缩影。

1984 年,航运公司经理出去做了造船厂厂长,他很关心刘衍平,说给他造一条40 吨的船,当时刘衍平把一家子的钱凑一起也就一千多元,如何买得起船?厂长说,先交了这一千,不够就赊账,有了一条40 吨的船刘衍平乐坏了。从这一年起,他开始自己跑运输,上赣州,下江苏。那时候航运的效益好,几年下来,他还了船厂的债,还赚了一笔钱。

刘衍平有一子三女,八九十年代儿子女儿女婿都开船,成了一个地道的船运世家。后来航运效益不好,家庭成员中不少洗脚上岸,现在只有大女儿和儿子一家仍然操着旧业。

赣江上的渔船 摄影/黎明

后记

赣江十八滩的渔民、滩师、船工和纤夫,很难找到官方记忆,也很少有文学作品描述过。在实证很少的今天,这些古老行当很难活在人们的心里。千百年来,这些行走在赣江十八滩上的人们永远消失在了历史的时空。谁能准确还原呢?清代著名诗人施闰章可以吗?他写的《牵船夫行》:“十八滩头石齿齿,百丈青绳可怜子。赤脚短衣半在腰,饭颗寒吞掬江水。自从伏波下南粤,蛮江多少人流血。绳牵不断肠断绝,流水无情亦呜咽。”这是赣江十八滩纤夫,可难道不是长江、黄河纤夫吗?

行驶在赣江的历史长河里的这条船上曾经有渔民,有船工,有滩师,也有纤夫,他们是赣江十八滩文化不可或缺的元素。从他们心底迸发的声声号子,是留在赣江十八滩最有生命力的声音。