汉语类词缀“性”和“化”的兼类产生机制

张未然

摘 要:在汉语数量众多的类后缀中,“性”和“化”是较为特殊的两个,它们能产性极高,能够构成不同语法性质的词,因此可被看作兼类类词缀。研究二者的兼类产生机制很有意义。首先,穷尽性地分析了“性、化”和不同词基的结合以及兼类情况,发现一半以上的“X性”派生词兼具名词和区别词性,动名形类词基都能灵活地进入此类“X性”词;而“X化”最常见的是作不及物动词,“N.+化”为其强势派生结构。在此基础上,重点剖析了“性”和“化”兼类产生的原理,“性”和“化”的兼类实质上是时空概念相通在语言中的表现。至于二者兼类产生的原因,则是因为名词类的“X性”多表示一种抽象的性质或概念,是名词范畴中的边缘成员;而“X化”大多是不及物动词,属于动词范畴中的非典型成员。

关键词:“性”;“化”;类词缀;兼类;产生机制

吕叔湘指出,类词缀是“语义上还没有完全虚化,有时候还以词根的面貌出现”的定位性语素[1](P48)。类词缀比词缀还要多,这是汉语不同于印欧语言派生法的重要特点。汉语中的类后缀不仅数量众多,而且带有指示词性的作用。也就是说,类后缀的派生词在词性上都是一致的,如类后缀“-员、-手、-家”等只能构成名词。

在这些数量众多的类后缀中,“-性”和“-化”是与众不同的两个,它们被认为可以构成不同语法性质的词。如:“主观性”是名词,在“语言形式的主观性越强,其信息量越大”这一句子中,它充当主语中心语;而“病毒性”则是区别词①,它不能单独充当主语或宾语,只能用在名词前作定语,如“病毒性感冒/肝炎”等,否定时要用“非”。

不少学者都曾对“-性”和“-化”的兼类问题进行过探讨(吕叔湘、朱德熙,1979[2](P34);周慎钦,1981[3];周刚,1991[4];云汉、峻峡,1989[5]、1994[6];张云秋,2002[7];杨安珍2017[8]),主要集中在“性/化”的性质、“X性/化”的性质、语法功能与语义特征上。目前来看,仍有以下问题值得进一步探讨:1.兼类类词缀“性”和“化”构词时是否是完全自由的?它们是可以随意构成名词、动词、形容词,还是以构成某种词类为主、其他词类为辅?2.为什么会产生这样的兼类?3.兼类的产生是否有制约因素?

本文试就这些问题作出解释。首先尽最大可能掌握“性”和“化”所构成的词,鉴于词典收词数量的限制,我们将直接在汉语语料库中收集二者的派生词。综合考虑国内现有语料库的特点,笔者以国家语委现代汉语语料库(http://www.cncorpus.org/CCindex.aspx)为主要语料来源,它语料规模较大,而且已经分词,能够极大地提高我们的选词效率。

一、“性”和“化”构词的语义范畴化

要研究“性”和“化”的兼类产生机制,首先需要对“性”“化”和不同词基的结合及兼类情况进行具体分析。我们在国家语委语料库中共收集到“性”的派生词428个、“化”的派生词471个。经过对这些派生词和词基X性质的分析,可以发现:1.“性”“化”在与不同的词基结合时,可以表示不同的意义,其中有些意义处于最核心的地位,可从中派生出其他义项,这是原型义项;有的意义属于被引申出的义项,组合能力不强,这属于边缘义项。2.在原型义项和边缘义项内部,根据二者与不同词基的结合情况,这些义项又会产生不同的语义变体(semantic variants)①,每个语义变体具备不同的语义功能,派生时也会构成不同的语义模式。

(一)“性”构词的语义范畴化

在由“性”构成的428个词中,“性”的原型义项是表示某种静态的、抽象的状态或性质,当“性”与不同类别的词基结合时,“X性”的句法性质也有所不同。

“X性”可以是名词,根据可结合词基的句法、语义属性差异,此时“性”有三种语义变体。1.[[X]A.

性]N.,X为性质形容词,派生后指称X所示性质的状态或性质,共77个词,如:“积极性、必然性、优越性、稳定性、复杂性、灵活性、真实性、多样性”等;2.[[X]N.性]N.,X为表抽象概念的名词,派生后指称X涉及的性质或状态,共13个词,如:“纪律性、民族性、劣根性”等;3.[[X]V.性]N.,X为动作动词,派生后指称X所示动作的状态或性质,共10个词,如:“继承性、伸缩性、适用性、相容性”等。名词类“X性”具备共同的句法功能,它们都可作主语或宾语,不能作定语,可受数量词修饰,不能受否定副词修饰。

“X性”也可以是区别词,此时“性”有两种语义变体。1.[[X]N.性]NPA.,X为表示具体事物或抽象概念的名词,派生后表示具备X特点的,共47个词,如“大陆性(气候)、战略性(资源)、细菌性(肺炎)、表面性(文章)”等;2.[[X]V.性]NPA.,X为表示动作行为的动词,派生后表示具备X特点的,往往与医学、经济、科技方面有关,共25个词,如“经营性(收入)、开发性(金融机构)、防御性(药物)、辅助性(服务)”等。此外,还有[[X]Q.P.性]NPA.,X为数量短语,在语料库中仅发现“一次性”一词。区别词性的“X性”也具备相同的句法功能,它们都可作定语,有时可作状语,不能作主语和宾语,不能受数量词修饰,用“非”否定。

很多“X性”类派生词兼具名词和区别词性,或者说介于名词和区别词之间。一方面,它们的句法功能十分灵活,既可以出现在主语、宾语的位置上,受形容词修饰,也可以出现在定语的位置上,用“非”否定;另一方面,它们又不是典型的名词或区别词。这类派生词的词基类别最为广泛,名词、动词、形容词都可以充当“性”的词基。根据词基的不同性质,此时“性”共包括三种不同的语义变体。1.[[X]V.性]N./NPA.,X表示动作行为,派生后既可以指称X所示动作的状态或性质,也可以表示具备X特点的,共113个词。如:“创造性”既可以表示人们的思维或实践活动所具有的创新特性,如“人的创造性往往来源于兴趣”(作主语)、“这次活动的目的是为了培养大家的创造性”(作宾语);也可以表示具有创造特点的,如“创造性课题/思维/行为”(作定语)、“非创造性人才”(否定时用“非”)。2.[[X]N.性]N./NPA.,X可以表人(非专名,如“群众、全民”)、具体事物(如“戏剧”),但绝大多数都是表示抽象概念(如“思想、原则”),派生后既可以指称X所涉及的状态或性质,也可以表示具备X特点的,共82个词。如:“原则性”既可以表示有原则的性质,如“我的原则性很强”(作主语中心语)、“工作要有原则性”(作宾语),也可以表示属于原则的,如“原则性错误/问題”(作定语)、“非原则性”等。3.[[X]A.性]N./NPA.,X一般为非述人的性质形容词,派生后既可以表示指称X所示的状态或性质,也可以表示具有X性质的,共55个词,如:“对称性”既可以表示对称的状态或性质,如“汉语的对称性有重要的意义”(作主语),“时空具有对称性”(作宾语);也可以表示具有对称性质的,如“对称性图案/皮炎”(作定语)。此外, X本身可为兼类词,共5个词,如:“典型性”。我们可以根据语境采取不同的释义模式,或者采取任何一种释义模式,都不影响派生词的意义。

由此我们可以发现,“X性”构词有三种倾向:1.“X性”为名词时,“性”更倾向于与形容词性词基结合,名词性和动词性词基受到一定的限制;2.“X性”为区别词时,名词和动词都可以充当词基,形容词则受到排斥;3.59.6%的“X性”派生词兼具名词和区别词的性质,动、名、形类都能够较为灵活地充当此类派生词的词基。

(二)“化”构词的语义范畴化

在由“化”构成的471个派生词中,经过分析,可以发现,“化”的原型义项是表示转变成某种性质或状态。

“X化”可以是及物动词,此时“化”表致使,“X化”的句法功能是作谓语,带受事宾语。“化”此时包括两种语义变体。1.[[X]A.化]Vt.,大部分及物的“X化”词基为单音节性质形容词,派生后表示使……具有X所示的性质,共23个词,如:“美化”意为“使……变美”,“优化”意为“使……变好”。2.[[X]N.化]Vt.,个别表人或抽象事物的单音节名词也可充当及物动词“X化”中的词基,派生后表示使……成为X所示的人或抽象事物,共3个词,如:“奴化”即“使……成为奴隶一样的人”。

“X化”也可以是不及物动词,这类“X化”在“化”的派生词中所占比例最大,它们的句法功能是作谓语,不能带宾语,不能受程度副词修饰。此时“化”有三种语义变体。1.[[X]N.化]Vi.,X为表人、具体事物或抽象概念的名词,共231个词,当X为表人名词或具体事物时,“X化”意为向X的方向变化发展,使具有X的特点,如:“成人化”意为向成人发展;当X为表抽象概念的名词性词基时,“X化”表示转变为具有X的特征,如:“行政化”并非表示向行政的方向发展,而是变得具有某些行政方面的特征,这里的“行政”代表的是一种性质或特征,而非它本身。2.[[X]A.化]Vi.,X为性质形容词或区别词,派生后表示转变为具有X所示的性质状态,同时暗含有“由不X的性质转变为X所代表的性质”之意,共127个词。如:“公开化”意为“变为公开的状态”。3.[[X]V.化]Vi.,X为表示动作行为的动词性词基,派生后表示转变为某种动作,共35个词,如:“国有化”表示“变成国家所有”。

除此之外,有些“X化”还可兼具形容词性和动词性。这类“X化”与前两类“X化”的区别在于它们可以受程度副词修饰。以“系统化”为例,在“这部书中牛顿以万有引力这个观念,解释宇宙中物体运动的事实,更用数学把它系统化、公式化并提到精密计算的高度”这个句子中,它描述的是“成为系统”这一动态过程,具有动词的性质;而在“师大课程以中学课程标准为根据,所以科目更集中,更系统化”这个句子中,它可以受程度副词“更”修饰,表示程度的加深,可视为是形容词。这类“X化”作动词时可相应归入动词类“X化”的派生模式中。我们这里主要是分析“X化”作形容词时的语义变体:1.[[X]N.化]A.,X为具备描述义的名词,派生后表示具有X所示性质的,共32个词,如“法国化”;2.[[X]A.化]A.,X为性质形容词,派生后表示变成具有X所示性质的,共20个词,如“抽象化”。

综合不同“X化”的派生规律,可以发现,“X化”最常见的是不及物动词,其中“名+化”为强势派生结构,不仅占据不及物动词中58.8%的比例,在所有的“X化”派生词中也占了接近一半的比例(49%)。“名+化→不及物动词”的派生结构不仅最具量的能产性,也最具质的能产性。这一方面体现在名词、形容词、形容词均可灵活进入,另一方面也体现在表人、具体事物和抽象概念的名词均可充当“化”的词基。

二、“性”和“化”的兼类产生原理

以上我们分析了“性”和“化”在构词时的兼类情况,那么,这一兼类现象的产生原理又该作何解释呢?

名词和动词是语言中两个最基本的词类,前者具有空间性,后者则具有时间性。所谓空间性,指的是物质实体会占据一定的空间,“有体积和形状,我们可以触摸它们、观看它们、从不同的角度和距离看见它们”,因为“它们都处于某个位置,位于某处”[9](P243);而时间性则是指一个事件的出现、发生、开始、持续或结束。人们对于空间和时间的感知是相通的,在汉语中很多表示空间的词语都可以用来表示时间,如“前面、后面”中的“前”和“后”反映空间概念,而“前天、后天”中的“前”和“后”反映的则是时间概念。

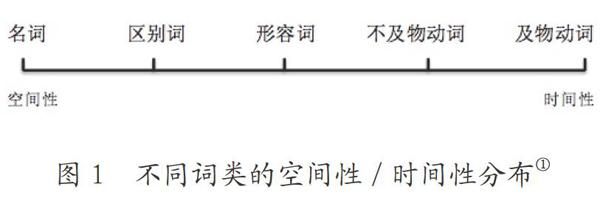

兼类词的存在也是时间概念和空间概念相通的表现。如果我们把空间性和时间性看作存在程度差异的一个等级序列,那么名词和动词分别位于这个序列的左右两端,与它们联系最为紧密的形容词和区别词则处于这个等级序列的中间。具体分布如图1所示:

图1 不同词类的空间性/时间性分布①

典型的名词(如物体名词)空间性最强,如“苹果、人”等,它们有体积、有形状,会占据一定的空间,能够移动,也可以包容其他物体。体现在句法上就是它们可以受名量词修饰,如:“三个苹果、一个人”。及物动词的时间性最强,如“看、等待”等,它们可以出现、发生或持续,体现在句法上就是它们可以带时体助词。区别词和形容词则介于名词和动词之间,其中,区别词更接近名词。一方面它的谓词性很弱,不能像普通形容词那样充当谓语;另一方面,虽然它跟名词相近,但其空间意义已经明显削弱,无法受名量词修饰。

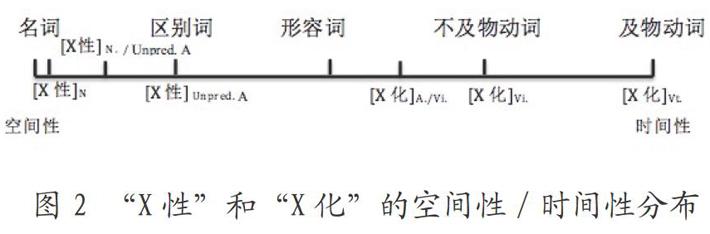

类词缀“性”和“化”的兼类正是时空相通在语言中的表现。

对于类词缀“性”来说,它的本义是指人的个性、性格,后引申指动物或事物的性格或特征,可见“性”最初是名词性的。但是类词缀“性”构成的名词并非典型名词,它们表示的是抽象的状态或性质,而且当词基为名词或动词时,“X性”(名)不能受名量词修饰,也就是说“X性”的空间性已经弱化了。除此之外,存在大量兼具名词性和区别词性的“X性”派生词,它们作名词时,可以充当主、宾语;作区别词时,则只能充当定语。“性”的空间性进一步弱化,就产生了只能作区别词的用法。

类词缀“化”则与“性”相反,属于从时间性向空间性的过渡。词根“化”的本意为“教化”,《说文解字·匕部》:“化,教行也。”现在所谓的“变化”义是“化”吸收了“匕”的用法,如:“因时而化”(《吕氏春秋·察今》)。上古时期,除了表示“教化”的“化”后面可直接加宾语之外,“化”若跟动作的目标结合则只能采用“化而為X”或“化为X”结构[11],如:“鲲之大,不知其几千里也,化而为鸟,其名为鹏”(《庄子·逍遥游》)。由此可见,“化”最初是作不及物动词使用。现代汉语中的“X化”也保留了这一特征,83.2%的“X化”都是不及物动词,具有时间性。除此之外,部分“X化”也具备了形容词的用法,它们可以受程度副词修饰,这说明“X化”的时间性已经弱化,开始向空间性发展。至于作及物动词的“X化”,我们认为是直接对译英语词汇的结果,而不是从不及物动词词尾的“化”衍生而来。

[15]丁聲树等.现代汉语语法讲话[M].北京:商务印书馆, 1961.

The Conversion Mechanism of the Chinese Affixoids “Xing(性)” and “Hua(化)”

Zhang Weiran

(School of Humanities, Communication University of China, Beijing 100024, China)

Abstract:“Xing(性)” and “hua(化)” are very special in the various Chinese affixoids, not only because their high productivity, but also because they can make up of words in different syntactic categories. This paper mainly studies their conversion mechanism. Firstly, it exhaustively analyses how “xing(性)” and “hua(化)” combine with their bases and how the conversions are, and it is found that more than half of the “X xing(性)” words are both nominal and adjective, and that their bases can flexibly be verbal, nominal, and adjective. Meanwhile, “X hua(化)” are mostly intransitive, and its prior derived pattern is “N.+hua(化)”. Based on that, we further analyses how the conversions happen, which is the reflection of the connection between space and time. Lastly, it discusses the reason of the conversions. The nominal “X xing(性)” words usually represent abstract nature or concepts, and are periphery in the nominal category. Similarly, “X hua(化)” words are most intransitive, which also are the peripheral members in the verbal category, and this finally leads to the conversions.

Key words:“xing(性)”;“hua(化)”;affixoids;conversion;conversion mechanism