长鼓舞的可视化研究

杨 玲

作者单位:韶关学院,广东 韶关 512001

1 前言

中国是一个拥有56个民族的国家,民间文化丰富多彩是民族文化的一大瑰宝。其中,瑶族的长鼓舞就是这瑰宝之一,瑶族人民能歌善舞,长鼓舞就是勤劳朴实的瑶族人民将自己对于自然和生活的情感通过肢体舞蹈结合音韵的节奏而编制的舞蹈。瑶族的长鼓舞艺术不仅是瑶族聚落久远文明传承的精髓,也承载着人类本身在传递文化、沟通感情、表达形象方面呈现出的最高肢体律动审美境界[1]。作为一种渗透着久远时代发展脉搏与激情的艺术承载形式,关于瑶族长鼓舞的文献研究如雨后春笋,如何在众多的研究中总结出前人对其研究热点,把握研究动态,是研究者面临的一大困难,因此本文运用CITESPACEⅢ可视化分析软件对数据资料的关键词、作者、机构和摘要等进行可视化分析,从科学计量学角度探索该领域知识基础、研究热点,以期为未来长鼓舞的研究提供参考[2-3]。

2 数据来源与分析方法

2.1 数据来源

本研究的数据资料来源于中国知网(CNKI),以“长鼓舞”为主题进行检索,共检索出182篇相关文献,剔除无相关性内容、信息条例不完整的文章,共选择159篇文献作为研究数据样本。数据下载时间为2017年9月28日。

2.2 分析方法

本研究采用基于Java运行平台下的可视化分析软件Cite spaceⅢ对159篇文献的发文量、发文机构、作者、关键词等进行图谱分析,来了解当前长鼓舞研究的热点问题以及相关的研究进展。

3 结果与分析

3.1 发文量的分布

根据长鼓舞研究每年的发文量,能够看出该领域的研究历史、发展速度,并预测其发展趋势[3]。从图1可以看出,1980年CNKI开始收录瑶族长鼓舞研究文献,文献量为1篇;2016年达到高峰,收录瑶族长鼓舞研究文章23篇。关于长鼓舞的研究呈波浪式上升趋势:1980-2006年间为摸索发展阶段,26年共发表论文24篇,占文献总量的15%,年平均发文量为0.9篇;2007-2013年为平稳发展阶段,6年共发表论文65篇,占文献总量的40%,年平均发文量为10.8篇;2014-2017年为快速上升趋势,3年共发表论文70篇,占文献总量的44%,年平均发文量为23.3篇;可以看出瑶族长鼓舞的研究越来越受到人们的关注,这对长鼓舞文化的挖掘以及瑶族文化的发展有很好的优势。

图1 关于瑶族长鼓舞研究的发文量以及被参考、引证文献的分布图

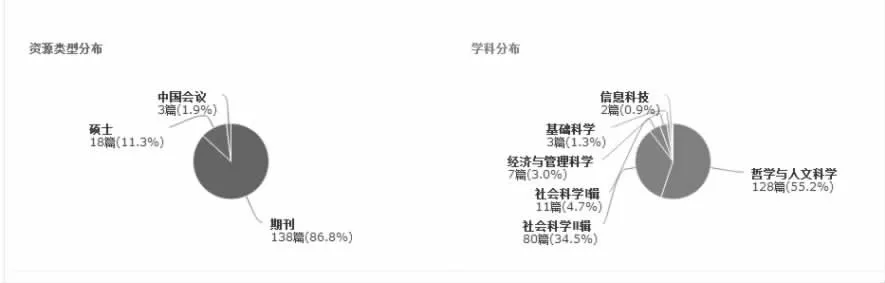

图2 瑶族长鼓舞文献的类型分布以及学科分布图

3.2 关键词的分布

关键词作为文章主题的提炼,可以更直接简洁的反应出该领域研究的热点和趋势。从图3可以看出,瑶族长鼓舞、瑶族、芦笙长鼓舞、传承等是长鼓舞研究的热点;通过Citespace III分析共得出长鼓舞相关关键词550多个,关键词虽多但重复频次少,重复频次十次以上的只有3个,五次以上的也只有19个。这一方面反映了长鼓舞自身的多维性特点,造成了不同学者对其有不同研究和关注;另一方面也反映了学者对长鼓舞研究上的混乱和模糊,研究领域出现失衡,从而影响到长鼓舞进一步深入研究和规范化管理,在一定程度上也阻碍了长鼓舞可持续发展的进程。

图3 瑶族长鼓舞关键词的分布图

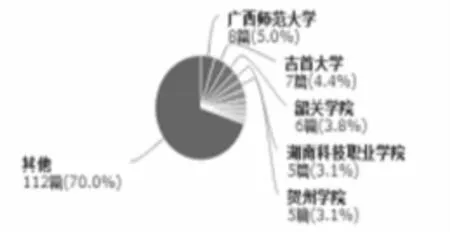

3.3 机构分布

通过Citespace III分析的机构图谱发现对于长鼓舞的研究机构集中在高校,排名前五位的机构分别是广西师范大学、吉首大学、韶关学院、湖南科技职业技术学院、贺州学院,这几所学校都位于少数民族集聚地,是目前瑶族的迁移地,体现了研究的地域性特点。

图4 研究机构前五名分布图

3.4 作者分布

分析民族传统体育研究的作者分布知识图谱,可以揭示不同研究者对本研究领域的贡献程度及其在学术方面的影响力。通过Citespace III软件分析,Threshold设置为2得到该研究作者分布知识图谱,从图5节点大小可以看出钱应华、王桂忠、胡海玲、陈东云为高产作者,从他们之间的连线可以发现作者之间联系少,几乎没有什么合作交流,这种单个研究的现象严重影响了长鼓舞研究的可持续性发展。

4 讨论

4.1 关于长鼓舞的理论研究

长鼓舞是瑶族舞蹈的特色,多流传与湘、粤、桂三省毗邻的瑶族聚集地。目前流传较为典型的“过山瑶”“平地瑶”“排瑶”主要流传于湖南、广东、广西等[4],长鼓舞在历史的改革中不断地流传,研究者追溯历史,发现长鼓舞的本质是祭祀活动的舞蹈,众多研究者从审美角度对于长鼓舞的舞姿舞韵进行研究,发现随着社会历史的发展,长鼓舞也在不断的丰富和发展,打破旧的传统束缚,表演动作多样化,表演内容愈加广泛,其承载的民族文化更加厚重[5]。目前对于长鼓舞的理论研究角度多样,数量较多,但研究内容不够深入,缺乏深层次文献研究,这也是当前长鼓舞的研究面临的基础现实。未来,关于长鼓舞文化研究仍然有待进一步的全方位深入系统的研究。

图5 长鼓舞研究作者分布图谱

4.2 长鼓舞的文化特征

长鼓舞是标志性的瑶族文化,由于客观的自然生态环境形成了长鼓舞独特鲜明的地域性特征。虽然长鼓舞有其传承的一惯性和集体的共识性,但是还是有很大的地域差异。如“过山瑶”和“平地瑶”由于地理环境的区域性,自古人们以农耕为主,人们多归附于自然威力的统摄之下,长鼓舞是以祭祀活动的舞蹈,对于动作、形式就形成了地域特色的差异文化。广义上来看长鼓舞文化从地理环境、宗教信仰、民俗文化等方面运用伦理学、历史学、体育学和民族学等多学科知识将瑶族文化内涵进行完美的表现;狭义上来讲长鼓舞是和谐统一的艺术形式,它将瑶族舞蹈、音乐、体育、民俗融合一体,通过动作和音乐完美的演绎出来,对发展和谐社会、和谐体育都具有积极的作用[6]。结合众多的因素,长鼓舞形成了开放与兼容、独立和务实、娱乐和民俗并存的文化特征。

4.3 长鼓舞传承发展定位

4.3.1 长鼓舞传承思想定位

长鼓舞具有传播生态思想的意义,长鼓舞的动作是古人模拟农事劳作、驱邪消灾、祈福迎祥的活动,反映了瑶族祖先人和自然和谐发展观,承载着瑶族许多重大历史文化信息和原始记忆,是人与人、人与自然亲和力的标志,又是瑶族传统文化的活化石[7]。长鼓舞的一个重要价值就是引导和传播生态思想,引导我们从自然生态的视野来看待文化要素和整体之间的关系,保持一种和谐美的发展,因此我们应该回归初心,寻求根源,从传统文化的土壤中去引导和传播长鼓舞的生态思想。

4.3.2 长鼓舞传承方向定位

在经济社会快速发展的浪潮中,除了对经济的追求以外人们越来越注重身体、心理和社会的和谐发展,更加讲究内心与外在自然环境的和谐共生[8]。在生活压力和学习压力无处不在的今天,群众体育的发展成了必然趋势,长鼓舞的舞姿舞韵无一不是群众体育追求的方向,将长鼓舞发展成为引领健康潮流的运动项目,成为时尚休闲生活的一部分。

4.3.3 长鼓舞传承方式定位

当今世界科技发展迅猛,在科技的带动下推动文化全球化,对于本就脆弱的长鼓舞也不免受到全球文化科技的冲击和同化[9]。而且改革开放后,一些身强力壮的年轻一辈背井离乡,到经济快速增长的东南沿海一带打工,在经济发达的城市接受了现代化的生活观念,习惯了新的运动休闲方式,并将现代化的运动技能带回家乡传播开来,使原本脆弱的民族文化更加受挫。在这样的背景下使长鼓舞的传承出现断层之险[10],即使是长鼓舞的工作可以开展,但由于缺乏民族文化传承的氛围,在青少年人群中缺失文化的认同感或者出现认同偏移现象,从而导致长鼓舞传承从根基上缺失,造成民族文化的断层。为此要打破传统传承方式,开拓新的传承方法,充分利用电视、网络、视频等科技手段解决长鼓舞传承问题。