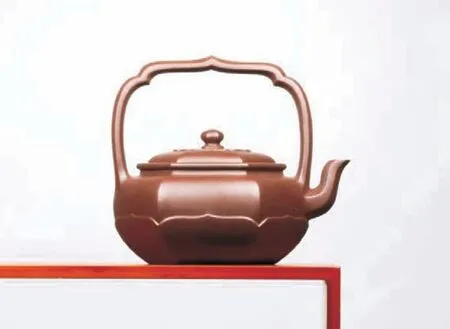

浅谈“六方菱花提梁”的制作感悟

孟 赟

创造的智慧在形体中闪耀,紫砂艺术的造型多种多样,这代表了历代创作者对形体美本质的思考。不同的尝试,经历历史文化熏陶下的形体变化,让紫砂具有与众不同的独特魅力。工艺技法的传承,则将这种魅力熔炼成种种艺术表现语言。传统的菱花造型的作品形态都具有十分优美的特点,眼前的这件作品“六方菱花提梁壶”就是在传统“菱花提梁壶”以及“六方菱花”的基础上变化而来的。

通常而言,“菱花”这一主题表现的是一种柔美,细腻的形体语言,而紫砂方器的形体语言则往往意味着阳刚、立体的造型特点。两者相互结合,并采用“提梁”这种比较具有难度的制作形式,首先在工艺上就对制作者提出了一定的要求。在制作这把壶的时候由于壶面上下的曲线角度较大,所以在采用裁切泥片镶身筒之前,需要增加一步虚泥片,也就是用竹制的工具由内而外的压出泥片弯曲的角度,随后再镶接身筒,在六快泥片合拢镶接以后,接上满片,此时壶底仍然是中空的,在底片之前,需要从内部将满片周围处理干净,因为在上好底片之后,就很难对壶口内部进行处理了。

需要注意的是,这把壶的下半部分带有如意菱花瓣一样的外露装饰,这一部分的制作需要配合壶面的角度来进行,采用薄泥片贴塑并暗接的方式,塑造出如意菱花包裹在外的视觉感受。在制作的过程中蓖的手法要干净利落,不能产生丝毫的毛刺,不同块面之间的如意菱瓣是连贯而流畅的,并且是两两对应的,这种对称的装饰手法结合六方的整体造型,显示出一种严谨的形体气质,端庄的壶底给予了整个造型非常牢固的基础,这对于之后壶身上半部分的塑造非常重要,下半部的的简洁与上半部的形体演绎形成鲜明的对比,同时也是支撑上层形体的基石,让最上面的体量能够挺立起来,形成一个向上的拉力,而提梁本身的造型也与壶体下半部的装饰造型相对应,这种对应同样有着对称的痕迹,拓展开来的如意提梁,与壶底部的如意菱瓣一大一小,左右延伸,在提梁与壶身的中间线位置即是六方形状的壶钮,壶钮的底座采用明接法,牢牢的钉在壶盖表面的菱花装饰之上,壶盖就如同钮座的等比例延伸,壶盖覆嵌入壶口,将短短的壶颈显露出来,紧接着即是柔韧的壶肩,壶肩线与壶颈之间要留有足够的空间,因为前后暗接的体量就从这里向上生长。

正是由于这把壶具有一个笔挺的提梁,饱满而严谨的壶面,端庄的壶底,壶流的曲线从提梁之下顺势前出,六面浑方的壶流处理让其与提梁的形态一致,饱满的流腹给人以坚实可靠的感觉,在此处就不需要采用暗接法让壶流与壶面融为一体,因为此时的壶流恰巧处于两块壶面的中间,采用暗接的方式立刻就会破坏壶面原本的立体感,同时也会破坏壶体本身面面相对的对称性,相反直接的转折可以与壶面的形体风格达成一致,让壶流不至于看起来独立于壶形整体的设计之外,而是一种由内而外的延伸,是顺势而为的自然形体变化。

从整体来看,壶体虽然六方,但内里却隐隐展现出圆的痕迹,提梁向上挺立,但依托的是壶底部牢固的基础,壶流的前出形成了首位的干肉,但由于基础牢固,立面对称,上下呼应而连贯,这种前出并不会造成前部较厚,后部较薄的形体感受,在这把壶上,六方是核心和基础,菱花是装饰和包裹,方式内在,花是外颜,内外相合,组成了一个流畅的整体。

总结:总体而言,作品“六方菱花提梁壶”延续了传统紫砂造型简洁、流畅、典雅的特点,对于几何形体的装饰表现融入了新的设计,这些设计并非是为了变化而变化,而是一种形体塑造中顺势而为的形体承接表现,每一个部分都有另一部分来进行对应,这样制作的好处有着充分现代设计感,严谨、稳定、饱满而充实。