《齐民要术》在日本

周朝晖

欧阳修写有一首《日本刀歌》,是意味深长之作—由一柄做工精良的武士刀,联想到日本文化与中国的不解渊源,进而推想“先王大典藏夷貊,苍波浩荡无通津”。诗人遥忆当年徐福东渡扶桑带去了“先王大典”,秦始皇晚年焚书坑儒,许多战国之前的经典都化为灰烬,怅叹那些远在“夷貊”荒岛的华夏典籍遥不可及。如果说,徐福究竟带去了多少“先王大典”已难以求证,但唐宋之后大量经籍东传扶桑,却是确凿无疑的事实。许多在中土散失毁损的典籍,在日本却保存完好,甚至回馈、弥补中国的缺憾。《齐民要术》就是这样一部经典。

北魏贾思勰所著《齐民要术》,是现存最早也最完整的中国古代农书,是一本包括种植业、养殖业和食物加工等内容的百科全书式的著作,也是世界上首屈一指的古代农业科学经典。此书系统地总结了六世纪以前黄河中下游地区的农业生产经验,在我国农学史上具有继往开来的意义。此书问世后对周边国家和地区也产生了巨大影响,比如在日本。

贾思勰

《齐民要术》千年之前传入日本,长期以来不断被传抄、翻刻和研究。日本学者和农人师法其中的思想和方法,应用到本国农事科研实践活动中,取得一系列丰硕成果,甚至在这一古老学问母体上衍生出一门新的学科—贾学。

唐抄本·宋刻本·和抄本

据记载,《齐民要术》大约在晚唐时期传入日本。最早见诸日文记载是平安时代宽平年间(889-897)学者藤原佐世为天皇家馆藏汉籍图书编写的《日本国见在书目》就已著录此书。据日本东洋史学者渡部武教授考证,藤原是阳成天皇时期(876-887)的皇家学府“大学头”(校长),为了充实被火灾损毁的宫廷书库,皇室命藤原对在库珍贵和汉典籍进行清点和著录,其书目中记有“《齐民要术》十卷,置于《农家》的条目中”数语。这是一部手抄本。平安王朝时代,文化把持在贵胄和僧侣手中,来自中国的典籍是上流社会垄断的奢侈品,不可能流传民间,更不要说指导农业生产。该书在日本的用途,或许像《北堂书钞》或《艺文类聚》那些类书,被当作百科全书供上流人士在创作吟咏汉诗之际使用。

公元八九四年,日本废除了延续两百多年的遣唐使制度,关起门来酿造自己的“和风文化”,但民间的商贸往来却随着当时造船术的进步而更加频繁。两宋时期,大量典籍被“渡宋僧”带到日本,其中就有宋代版刻的《齐民要术》(北宋崇文院刻本),这是《齐民要术》进入日本的第一部刻本,如今全书只存第五、第八卷和第一卷的几张残页,其余各卷俱失。尽管如此,但由于宋版的珍稀性,兼之这个版本在中国已经失传,可谓稀世珍版。保存在日本的这个残本,最初藏于京都高山寺,目前藏于京都国立博物馆密室,不轻易对外展示。

两宋是中国雕版印刷的黄金期,从官方机构到民间书肆都兴起了雕版印刷热。作为皇家图书馆的崇文院亦是一处重要的官刻机构,以校勘严谨、刻工精良、纸好墨佳而著称。崇文院刻本《齐民要术》刊于北宋仁宗天圣年间(1023-1031),据载真宗天禧四年(1020)诏刻《四时纂要》及《齐民要术》两种农书,“以赐劝农使者”。崇文院校刊的《齐民要术》是此书问世后的第一个刻本,也是最好的刻本,据说在当时就非常金贵,“非朝廷要人不可得”。这部稀世珍籍何以流传到日本,至今不得而知。一八三八年,江户德川幕府将军着人从京都高山寺借得此刻本残存二卷,由汉学家小岛尚质精心手抄,藏于将军家图书馆“红叶文库”(今天东京内阁文库前身)。清朝末年,目录版本学家杨守敬访日期间获得此残存二卷的影摹本,带回国后经罗振玉以珂罗版影印出版,北宋院刻版《齐民要术》始得在国内流传,至今仍是各种《齐民要术》出版物的源头之一。

唐代抄本和北宋崇文院刻本都是直接从中国传去的版本,此外还有和抄本,也就是日人手写卷本,金泽文库所藏《齐民要术》就是镰仓时代的抄本,依北宋版系统抄写、裱褙成书卷。

金泽文库抄本《齐民要术》,全十卷(缺卷三,存九卷),出现在文永十一年(1274)。在这一年,忽必烈第一次在海上对日本用兵遭到惨败,当时,镰仓幕府第八代执权北条时宗(1251-1284)统辖政务。击败元朝水师次年,辅佐时宗的北条实时(1224-1276)退隐,回到领地武藏国金泽(今横滨市金泽区)后致力于完善珍贵图书收藏,金泽文库抄本就是当时抄录的。北条实时是镰仓幕府中期的著名武将,此人非常博学,涉猎之广当时首屈一指,熱衷购藏汉籍珍本,通过“渡宋僧”大肆进口汉籍,内容涉及政治、法制、农政、军事、文学等领域。晚年退隐,在横滨金泽构筑别墅和菩提寺,并在府邸里大规模兴建“金泽文库”。为了进一步充实收藏,他设法从各地收集珍贵汉籍,如《孝经》《春秋》《群书治要》《尉缭子》《司马法》等,组织学者抄录。《齐民要术》就是他通过名僧小川僧正从京都高山寺借得的抄本誊写的。“金泽文库”就是现在神奈川县立图书馆的前身,因收藏了许多像《齐民要术》这类珍稀典籍,江户幕府大学者新井白石赞叹为“天下文库”。

金泽文库

不过,在镰仓时代的日本,《齐民要术》的文献价值大于它的农业实践意义。受限于读书倾向和治学趣味,北条实时组织抄写此书并非为了指导农业实践,而是为充实文库藏书,最多是作为“农学类书”的查找索引类备用工具书而存录。

日本战国时代后期北条氏覆灭,家藏汉籍零落各处,《齐民要术》抄本辗转落入军事豪强德川家康手中。家康是雄才大略的政治家,虽出身武将却极其重视学问对经国治世的重要作用,戎马生涯中大量收集珍贵汉籍。一六0五年,家康在退隐之所骏府建立“骏河文库”,藏书三万册,规模宏富。一六一六年家康辞世,骏府藏书一部分被移往江户城的“红叶山文库”保存,其余藏书则与其遗产一同被分成三份,分赠尾张、纪伊、水户“御三家”(即德川家康三支直系)。其中《齐民要术》抄本由尾张(名古屋)德川家获得,收于藩府“蓬左文库”,埋没三百年无人问津,世人也不知其下落。幕府垮台后,蓬左文库收归明治政府手中,后来清点文库藏品时,在一个角落被翻出,昭和元年(1926),名古屋市图书馆举办蓬左文库图书展览,此书才重见天日。

中国农书与江户时代的农书热

《齐民要术》自传入日本后一直是高岭之花,直到六七百年后的江户时代才开始在民间流传,逐渐运用到农业生产实践。个中原因,一方面是因为农业生产在江户时代被提到前所未有的重要地位;另一方面,活字印刷技术的引进和运用大大促进了出版业的繁荣,还有民间基础教育普及以及由此带来庶民阶级读写能力的提高,使得农业经典的出版和广泛传播成为可能。

江户时代(1603-1867)被称为日本封建社会的后期。旧的庄园制度的土地所有制崩溃,新的土地所有制随着幕藩体制的建立而确立,农业生产成了幕府国家的基础性产业。以最大封建领主幕府将军为中心,围绕着土地分配,国家重新整编重组各地大名(封建主)、天皇和公卿贵族领地,所有管辖权归属幕府将军。幕藩体制下,全国分为大小近三百个藩国,各地大名基本上靠自给自足的农业经济经营其领地,农业在国民经济生活中的重要地位日益凸显。随着人口大幅度增长,各地大名领地内的耕地面积达到极限,农民赋税也非常沉重。面对幕府和各地领主不断增加的对贡赋的要求,要以有限的耕地确保自己的份额,农民就必须革新农业技术以增加产出,包括改良耕种方法、改革农具和良种培育等等。在这一历史背景下,从元禄时代(1688-1698)开始,日本兴起了农学研究和出版的热潮,这时包括《齐民要术》《农桑辑要》《农政全书》在内的中国农学著作在日本广泛传播。日本一些著名学者通过研究借鉴中国农学思想和智慧,结合日本国情,写出对本国农业生产具有现实指导意义的农书,出现了贝原益轩、宫崎安贞、佐藤信渊这样一些杰出的本土农学家。

贝原益轩(1630-1714)是江户初期百科全书式的学者,作为朱子学名家,他又精通中国本草学及农学。贝原出身九州福冈藩,由于靠近长崎港这一幕府时代唯一的对华贸易港口,得以接触大量进口汉籍,其中明清印刷的农书、草药、园艺类书籍占了很大比重。贝原的读书日记里经常出现研读中国农书的记载,除《农政全书》之外,他对《齐民要术》的解读用功尤深,并对照《本草纲目》《耕织图》《秘传花镜》《天工开物》《救荒本草》等中国古代科技著作进行研究,在此基础上写成《大和本草》《菜谱》《花谱》等著作,开创了江户时代研究农学的风气。在贝原的影响和指导下,广岛藩出身的武士宫崎安贞写出《农业全书》十卷,一六九七年付梓出版,这部农书在日本农学史上具有划时代意义。

由于迎合了社会的需求,宫崎的这部农书在整个江户时代一直很畅销,成为村官、农家必备的“农业圣典”。在这一风气影响下,各地纷纷出现了由村官或武士撰写的农学书。比如北陆地区加贺藩江沼郡有一个叫鹿野小四郎的村官,原本农民出身,因为热衷于农学研究,嗜读中日农书,被藩府提拔为村长,指导本地农业活动。一七○九年,鹿野小四郎将毕生农事心得写成《农事遗书》五卷,供子孙参考。这一时期大量农书的出版、再版及畅销,成为日本出版史上一个奇观。当今日本农学者佐藤常雄曾主持编辑刊行《日本农书全集》,砖头厚洋洋百卷。但他在总序里说,这不过是江户时代出版的农学书中的一小部分而已。从现存五花八门的成书于幕府时代的日本农书看,粗略可分为“农民农书”和“学者农书”。前者是“庄屋”(村长)、“名主”(豪农地主)或富农在自己长年积累的农业实践经验基础上写成的“地方性农书”,论述各个特定地方的农业,具有很强的地域色彩,应用范围小,多以稿本或抄本的型态留存;后一种是由农学者或幕府农官在管理农业生产过程中的实践经验的基础上,将中日农书的知识体系结合写出的“指导性农书”,论述大都由农业总论辅之以各种作物的栽培法构成。这类农书,因大致具备了农学体系的普遍性而具有广泛的指导意义,得以大量印刷出版,流通全国。

在农书出版热的激励下,中国农学经典《齐民要术》的译介工作也提上了日程。日本延享元年(1744),出身伊势(今三重县)的汉学家山田好之(号萝谷)完成了对《齐民要术》的训点(为方便日本人阅读习惯而标注训读符号)和校注,交由京都出版商山田参郎兵卫付梓。这是日本第一次印刷和翻译《齐民要术》。因此书手抄本珍藏在幕府或禅林寺庙中,求之难得,山田校注翻译时采用的底本是后来输入日本的“津逮秘书”版本。“津逮秘书”是明末毛晋刊刻的一套大型丛书,《齐民要术》收于其中第三辑,这一书系在中国流传甚广,十七世纪中后期大量流入日本。《齐民要术》因缘际会赶上日本的“农业热”,成了研究或从事农业生产者奇货可居的“秘籍”,译者山田好之在“缘起”中写道:

我从事农业生产三十多年,凡是民家生产生活上的事业,只要向《齐民要术》求教,照着去做,经过历年实行,没有一件不成功的。尤其关于农业生产的切实指导,可以和老农的宝贵经验媲美的只有这部书。所以我特翻译成日文,并加上注解刊成新书行世。(《齐民要术导读》,缪启愉著,中国国际广播出版社2008年)

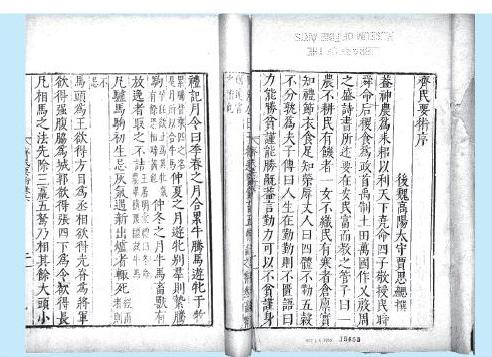

《齐民要术》,明毛晋汲古阁津逮秘书刊本,日本江户时期翻刻采用的底本

不难看出,《齐民要术》《农政全书》之类的中国农书对日本农学家的影响有多深远。当然,善于取法先进,结合自己的实际,最终融会贯通化为自己的经验,是日本民族一个特质。如宫崎安贞的《农业全书》,虽是关于中国的农作物如何在日本种植的指导性工具书,但在立足日本国情和农业资源优劣等基础上,如何因地制宜,突出重点地进行多元化生产等方面的论述,实有许多创意和发明。据日本学者川胜平太教授的研究,《农业全书》結合日本的田间作业方式和农具使用很有独到之处,其中关于木棉、棉花、蚕桑和茶叶的大规模栽培和应用甚至比中国农书的相关阐述还细致丰富。还有,中国古农书中有关提高农业生产经营的理论和实践,因为戳到日本农业发展的痛处而备受推崇,比如在农业生产中如何有效提高土地利用率与土地生产力,也就是多元劳动集约型的农业生产理论和实践经验,构成这部农书的一大核心内容。这一农业思想也被后世日本农学家所奉行,如后来的《大豆种记》《百姓传记》等专门论著。在这些农书的农业生产方法的指导下,江户时代的日本农业,比起以往时代有了跨越式发展,特别是土地的利用率得到大幅度提高。

经过两个世纪孜孜不倦的努力,日本的农业已有长足发展。川胜平太说,到一八四○年鸦片战争前后的幕末时期,日本农民的人均土地生产力,比如水稻等主食农产品已经超过中国。在江户时代早期以前,日本的木棉、棉花、生丝、丝绸等丝织品,还有中草药、茶叶等物品几乎全依赖中国进口,到十七世纪中后期开始,由于提高了农业生产技术,日本也开始生产棉花和蚕丝。长期以农业立国又资源短缺的日本,从江户时代开始全面从中国农书里吸取智慧,为农业这个第一产业夯实了基础,农产品不但完全实现自给自足,而且经由明治时代中期殖产兴业国家政策的扶持,其优质农产品在世界贸易竞争中获得优势。日本的近代化进程就是这样开始的。可以说,中国农书对日本走向近代化,委实功不可没。

回到《齐民要术》的日译本上来。日译本出版后成了畅销书。该版对《齐民要术》在日本的普及和应用居功至伟,但缺憾多多。从版本源头上说,“津逮秘书”刻本问题不少,错字、脱空、墨钉、掉页比比皆是,甚至有篡改之处,被后世书志学家斥为“满目疮痍”,导致山田萝谷注译本以讹传讹。一八二六年,幕末农学者仁科干依据山田萝谷的初版进行校订再版。其后,幕末学者猪饲敬所(1761-1845)在研究过程中又借助宋版来校订山田本的错误,在此基础上重新出版,是为第三刻本,也是江户时代《齐民要术》在日本最好的版本。这个版本问世后一再翻印出版,为后来广泛深入研究打下基础。

现代日本《齐民要术》研究

在日本,现代农业科学意义上的《齐民要术》研究始于二十世紀初期。

明治维新的日本实行了广泛的社会政治经济改革,迅速向近代资本主义转型,但是由于历史和自然的原因,农业的发展却较为曲折。近代以来的日本也经历过积极而又盲目地引进和模仿西方的现代农业生产方式的阶段,诸如大量使用化肥、杀虫剂、过度开发等,一度使农业发展遭遇了严重危机。痛定思痛,日本开始从古代中国农书思想中寻找永续发展的智慧,才逐步找到具有本国特色的农业发展道路。同时,在对中国实行殖民扩张已成既定国策的背景下,研究与日本自然风土迥然有别的中国华北农业被提上日程。在这两个因素作用下,国家科研机构对《齐民要术》的研究力度提高到前所未有的战略层次,而随着后来日本对中国东北华北等北方区域的实际占领,这一研究从理论到实践获得了空前的进展。

日俄战争后,日本获得了俄国在中国东北境内的铁路系统,改称南满铁路(下文简称“满铁”)。一九○六年日本政府设立南满洲铁道株式会社,作为侵华战争的大本营。为了加强对中国政治军事经济等领域的情报收集和处理,为侵略扩张服务,翌年“满铁”总部下设调查部,其中就有针对中国农业进行专门调查研究的技术团队,汇集了像天野元之助这类从事《齐民要术》研究的顶尖农学家。一九二六年天野从京都帝国大学毕业后受命来满铁调查部,直到一九四八年被遣返日本,在中国长达二十三年之久。在此期间,他先后在大连、长春、哈尔滨、北京、济南及海南岛等地从事中国农业经济的调研,同时研读了大量汉籍文献,着手研究中国的古农书,这些研究成果,汇成卷帙浩繁的《中国古农书考》,为日后的研究打下了扎实基础。

一九三七年卢沟桥事变后,华北沦陷,北京的大学相继西迁。翌年,在日军控制下的“华北临时政府”将四个旧国立大学统合为北京大学重新开校,在下属的农学院附设了“农村经济研究所”,由日本农学家那须皓、西山武一等主持,其中一大研究课题就是“旱地农法的研究”,参照系就是《齐民要术》。据西山回忆录《永日抄》记载,一九四一年开始他们在研究所举办“《齐民要术》轮读会”,参会的除了西山,还有织锦英夫、斋藤武、熊代幸雄、渡边兵力、山田登等著名学者。所谓轮读,就是在攻读原著基础上以集体讨论的方式破解这部中国农学巅峰之作,对照的研究材料采用美国农学家约翰·韦德索(John A. Widtsoe)所著《旱地农法》(Dry Farming)和《吕氏春秋集释》一书,进行比较对读。前者是建立在现代土壤学、气象学基础上的华北旱地农业研究,结合朝鲜的庞大农业研究数据,研究取得重大进展。

由于日本战败,西山等人没有在中国完成《齐民要术》的研究。他们返回日本后,在执掌日本农业综合研究所的东畑精一的大力支持下,重启《齐民要术》研究。东畑在日本现代农业研究方面是个继往开来的人物,早年留学德国波恩大学,师从著名经济学家修恩·贝特攻读农业经济学,回国后历任农综研、亚细亚经济研究所所长,学贯东西的底子使他具有超前的学术眼光,比如,他是最早发现李约瑟《中国科学技术史》一书价值的亚洲学者,并组织翻译出版日译本。西山等回国后,将金泽文库本《齐民要术》作为研究所的丛书影印出版,并着手重新出版日译本,并积极与中国同行交流合作,取得了战后《齐民要术》研究的飞跃性进展。

一九四九年之后,中国高度重视古代农业遗产的研究和整理。一九五五年,在原西北农学院农史小组基础上成立“古农学研究室”,由农学史家辛树帜、石声汉主持。研究工作首先从《齐民要术》校注开始,底本就是西山武一提供的九卷抄本影印本及罗振玉影印残本。一九五七年十二月《齐民要术今释》第一分册出版,石声汉赠了一部给西山武一。石声汉严谨精确的释义获得了日本同行的高度评价,他们甚至将自己的校勘工作暂时停止,等待石声汉的今释本出版后再参考进行修订出版。一九五八年五月《齐民要术今释》第三分册出版后,日译本《校订译注齐民要术》才于一九五九年完整出版。

贾学:《齐民要术》的衍生学问

京都大学是日本汉学大本营,也是《齐民要术》研究的另一学术重镇,研究力量相当雄厚。一九四八年天野元之助回国后在京都大学人文科学研究所任职,以他为骨干,由薮内清教授主持,开启了京都大学的“《齐民要术》轮读会”,会员包括渡边幸三(专攻本草学)、大岛利一(专攻中国古代史)、篠田统(专攻食物史)、北村四郎(专攻植物学)、吉田光邦(专攻科学技术史)、入矢义高(中国文学部)、米田贤次郎(专攻中国农业史)等人,与东京大学的相关研究机构遥相呼应,经过战后几十年的持续研究,已经结出累累硕果。

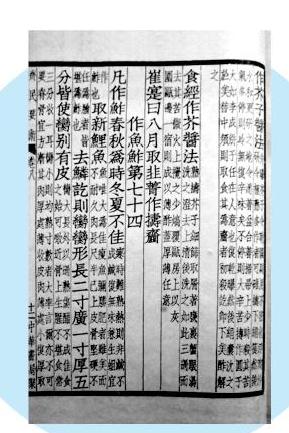

《齐民要术》卷八作鱼鲊,隐藏着寿司起源的迷思

专攻营养生理学的篠田统也曾在战前来华,辗转大半个中国,积累了大量与《齐民要术》相关的食物研究资料,战后转行从事食物史和酿造发酵学研究,取得一系列成果。一九四八年,他的论文《白干酒—关于高粱的传入》发表后,引起学界关注,次年发表《小麦传入中国》。其中广为人知的是《寿司之书》,堪称寿司学的奠基之作,从《齐民要术》的腌渍、发酵食品歷史研究出发,为日本传统美食寿司找到最初的源流。其后的《中国食物史》(柴田书店1966年)和《中国食物史的研究》(八坂书房1978年)则从饮食文化史的角度对中国三千年饮食文化做了学术上的梳理,并为日本喜闻乐见的饮食文化现象溯源寻根,梳理出很多悬而未决的饮食因缘,具有里程碑的贡献。

米田贤次郎著《中国古代农业技术史研究》(同朋舍1989年),是这一研究领域的集大成之作。天野氏《后魏贾思勰的〈齐民要术〉研究》被认为是中国古农书研究的“总决算之作”,并与时俱进开始运用到农业、酿造和料理等领域中而取得一系列成果,由此诞生了“贾学”这样一门虽古犹新的学问。

《齐民要术》中所载的中国古代酿造、发酵技术蕴含着无穷奥妙。农艺化学家山崎百治氏长期从事《齐民要术》的酿酵工艺研究,被誉为日本发酵食品学研究第一人,著有《东亚发酵化学论考》一书,从发酵学角度对《齐民要术》做了全新解读。山崎弟子坂口谨一郎战前到冲绳调研自古深受中国酿酒工艺影响的名酒“琉球泡盛”的奥秘,取得一系列重要数据。二战时冲绳所有泡盛酒厂毁于战火,酒曲酵母失传。战后,借助坂口的研究数据和收集在东大实验室的酵母标本,王国时代名闻东亚海域的顶级美酒“琉球泡盛”起死回生,堪称奇迹。

《齐民要术》在日本已经超越了单纯的学术领域,成为一种指导日常饮食文化形态的文献经典。近年来在该领域取得的一大成果,即是由田中静一、小岛丽逸和太田泰弘三人合作的新全译本《齐民要术:现存最古老的料理书》一书,一九九七年由雄山阁出版。这个书名并不能囊括《齐民要术》的全貌,似乎有点以偏概全的味道,却也可见《齐民要术》的食物部分于今更有重要价值,故而此书出版后即成为料理行业“职人”和家庭主妇的厨室宝典。为了弘扬《齐民要术》新近研究的学术成果,几年前日本味之素公司总部举办国际学术研讨会,主题就是“《齐民要术》的世界与现代饮食文化—古代中国饮食文化的源流”。

古树逢春,古老的中国农学著作像储量巨大的富矿,源源不断被开发出来并与现代日本人的日常生活发生连带感,萌发出绿叶新枝,不能不说是一种意味深长的文化现象。