中华蹄盖蕨抗番茄溃疡病菌活性物质提取工艺优化及其抑菌作用研究

,,*

(1.山西大学生命科学学院,山西太原 030006; 2.山西大学应用化学研究所,山西太原 030006)

中华蹄盖蕨(Athyriumsinense)属于真蕨目、蹄盖蕨科、蹄盖蕨属,在我国的华北地区多有分布[1-3]。蹄盖蕨属包含蕨类植物160余种,是真蕨植物主要的药用科属之一。早有研究表明蹄盖蕨属的中华蹄盖蕨具有驱虫、消肿、利尿、清热解毒的功效[3]。番茄溃疡病是目前番茄生产中危害性最为严重的病害之一,该病由密执安棒形杆菌密执安亚种(番茄溃疡病菌Clavibactermichiganensissubsp.michiganensis)感染番茄所致。番茄溃疡病菌于幼苗期至坐果期均可侵染番茄,且一经感染发病面积会讯速扩展,导致番茄大量减产且品质降低[4]。目前针对于番茄溃疡病菌的抗菌药物仍以化学杀菌剂为主[5],但化学杀菌剂在抑菌过程中存在药物残留和超标问题,同时还会破坏土壤平衡体系[6-8]。由于大众食品安全意识的觉醒,人们不仅对农产品的品质要求有所提高,对农产品生长、成熟、运输过程中所施农药、激素等物质的残留也有所关注[9-10]。在解决病害的同时,寻找更为安全、健康的杀菌剂是目前研究的趋势。孟邵礼等[11]进行了拟银杏杀菌剂的研究,最终研发出了更为高效、安全、环保的拟银杏抑菌剂并申请了国家发明专利。因此,本研究以开发植物源杀菌剂为出发点,旨在研究一种新型、绿色、环保的抗番茄溃疡病菌的植物源杀菌剂。

目前国内外仅有少数学者对植物源活性物质抗番茄溃疡病菌的抑菌效果进行了研究。杨鹤[12]和Govindappa等[13]分别对人参总皂苷和南美蟛蜞菊水提物的抗菌活性进行了普查,结果表明二者对番茄溃疡病菌均具有抑菌效果。张秀娟[14]测定了梓树中抗菌活性物质对多株病原菌的抑制作用,结果表明其对番茄溃疡病菌有相对较弱的抑制效果。Kotan等[15]对牛至精油的抑菌活性进行了广谱抑菌筛查,结果表明牛至精油对番茄溃疡病菌具有抑菌作用。可见,目前国内外学者对植物抑菌物质抗番茄溃疡病菌的研究仅仅停留在抗菌活性普查这一阶段,并未进行进一步深入探索。本课题组前期研究结果[16]表明中华蹄盖蕨对马铃薯环腐病菌有较强的抑菌作用。由于马铃薯环腐病菌与番茄溃疡病菌同属于棒状细菌属,课题组推测中华蹄盖蕨对番茄溃疡病菌也具有抑菌效果。

因此,本研究以番茄溃疡病菌为供试菌,以中华蹄盖蕨为材料,对其抗番茄溃疡病菌活性物质的提取工艺进行优化,并且分析该活性物质对番茄溃疡病菌体内活性氧(reactive oxygen species,ROS)水平、胞内及胞外可溶性蛋白含量的影响,以期为中华蹄盖蕨活性物质应用于番茄溃疡病菌的绿色防治提供新的思路。

1 材料与方法

1.1 材料与仪器

中华蹄盖蕨(A.sinense) 由山西大学生命科学学院植物实验室鉴定,采自山西省吕梁市庞泉沟自然保护区;番茄溃疡病菌(C.michiganensissubsp.michiganensis,cgmcc 1.1909) 中国普通微生物菌种保藏管理中心提供;供试培养基(蛋白胨10.0 g,MgSO4·7H2O 1.0 g,吐温-80 50 mg,牛肉膏2.0 g,酪蛋白氨基酸5.0 g,酵母提取物5.0 g,甘油2.0 g,麦芽提取物5.0 g,琼脂15~20 g,蒸馏水1000 mL,pH=7.2) 以上试剂均为分析纯,北京奥博星生物技术有限责任公司;2,7-二氢二氯荧光素二乙酯(DCFH-DA)、可溶性蛋白检测试剂盒 南京建成生物工程公司;二甲基亚砜(DMSO) 分析纯,天津市光复精细化工研究所。

F-280型荧光分光光度计 天津港东科技股份有限公司;JY92-Ⅱ超声波破碎仪 宁波新芝生物科技股份有限公司;RE-52C旋转蒸发仪 上海亚荣生化仪器厂;TGL-16G-C冷冻离心机 上海安亭科学仪器厂。

1.2 实验方法

1.2.1 抑菌物质提取工艺流程 中华蹄盖蕨→反复清洗,置于暗处→自然晾干→粉碎成粉末→过50目筛→乙醇回流提取→过滤、合并滤液→减压浓缩、干燥→得到干膏样物质

操作要点:取一定量中华蹄盖蕨,粉碎过50目筛,以乙醇为溶剂,在一定的料液比、一定温度和一定时间下回流提取,干燥后(30 ℃下烘干)的粉末。提取液在2500 r/min下离心15 min。所得液体真空条件下减压浓缩得到抑菌活性物质。采用40%的DMSO将其溶解,使最终浓度达到20 mg/mL。各个实验条件下所得中华蹄盖蕨活性物质的抑菌效果以其对番茄溃疡病菌的抑菌圈直径大小为评价指标。

1.2.2 活性物质抑菌效果的检测 参照文献[17]采用平板打孔法进行抑菌效果的检测,具体操作如下:将菌液均匀涂布于平板培养基上,每板打三个孔(直径10 mm)。除去孔内培养基,并向每孔内加入各提取条件下所得活性物质0.2 mL。设置对照组为每孔内加入0.2 mL 40%的DMSO溶液。各处理组与对照组于28 ℃条件下培养24 h,测量每组抑菌圈的直径。

1.2.3 单因素实验 采用上述1.2.1法,固定提取温度为60 ℃、提取时间为6 h,考察不同料液比1∶5、1∶10、1∶15、1∶20、1∶25 g/mL对抑菌能力的影响;固定料液比为1∶10 g/mL、提取时间为6 h,考察不同提取温度40、50、60、70、80、90 ℃对抑菌能力的影响;固定料液比为1∶10 g/mL、提取温度为60 ℃,考察不同提取时间6、8、10、12、14 h对抑菌能力的影响。

1.2.4 正交试验 在单因素实验的基础上,选用正交试验优化中华蹄盖蕨抑菌活性物质的提取条件。选取料液比、提取温度、提取时间为考察因素,每个因素设置三个水平,分别采用1、2、3进行编码,如表1所示。按照表2进行L27(313)的正交试验。并按上述1.2.2法进行抑菌效果的检测。

表1 提取工艺的变量及水平Table 1 Extraction variables and levels

1.2.5 抑菌物质对菌体活性氧水平的影响

1.2.5.1 待测样品的制备 将上述正交试验最优水平下的中华蹄盖蕨提取物置于旋转蒸发仪中蒸发至膏状,加入到灭菌后的液体培养基中(以1% DMSO助溶),使活性物质的终浓度分别达到0.24、0.18、0.12和0.06 mg/mL。向各样品中均加入200 μL浓度为108CFU/mL的番茄溃疡病菌悬液,150 r/min,28 ℃下置于摇床培养8 h。以仅加入1% DMSO,而不加入中华蹄盖蕨提取物的番茄溃疡病菌悬液为对照。

1.2.5.2 菌体活性氧水平的测定 培养8 h后,所有样品在3000 r/min下离心5 min,弃去上清液,用磷酸缓冲液(PBS)调整其OD600为0.5。取各样品2 mL,3000 r/min下离心5 min,弃去上清液,进一步使样品悬浮于500 μL浓度为20 μmol/L的2′,7′-二氯荧光黄双乙酸盐(DCFH-DA)中,避光、室温条件下孵育30 min。样品洗涤2次后加入2 mL的PBS,吹散至均匀分布。取完成标记的样品液体100 μL,溶解到1 mL的PBS中。用F-280型荧光分光光度计对样品进行活性氧水平的测定,以荧光强度表示[18]。具体参数设定为:λem为535 nm,λex为488 nm,二者狭缝均为5 nm。

1.2.6 抑菌物质对细胞外可溶性蛋白的影响 按1.2.5.1进行待测样品的制备。各样品培养8 h后,于8000 r/min下离心5 min。取上清液,按照试剂盒说明书进行胞外可溶性蛋白含量检测。其标准曲线为Y=0.2493x+0.3173(R2=0.9951)。

1.2.7 抑菌物质对细胞内可溶性蛋白的影响 按1.2.5.1进行待测样品的制备。各样品培养8 h后,所有样品在8000 r/min下离心5 min,弃去上清液,并用PBS调整其OD600为0.5。取各样品2 mL,用超声波破碎仪进行细胞破碎(200 W,超声2 s,间隔4 s,共15 min)。用冷冻离心机以12000 r/min离心5 min,除去细胞碎片,按照试剂盒说明书,以上清液进行胞内可溶性蛋白含量检测。

1.3 数据处理

每组做三次平行实验,测定值以平均值±标准偏差表示。以SPSS 23.0软件进行ANOVA显著性差异分析(P<0.05),用Origin 8.5软件进行绘图。

2 结果与分析

2.1 单因素实验

图1A表明,中华蹄盖蕨活性物质的抑菌能力随料液比的加大,出现先上升后降低的现象。料液比为1∶5 g/mL时,抑菌效果较差,抑菌直径为14.74 mm。增加溶剂比例,抑菌能力增强。当料液比为1∶15 g/mL时,抑菌效果最强,抑菌直径达到24.87 mm。进一步提高料液比,抑菌能力减弱。分析原因可能为,料液比过低时,中华蹄盖蕨粉末不能完全溶解于溶剂中,导致抑菌活性物质无法完全提取出,抑菌效果较差。料液比高于1∶15 g/mL时,增加的溶剂延长了后期减压浓缩的时间,活性物质遭到破坏。因此根据差异显著性分析结果(图1A),选取三个抑菌效果较优且有显著差异(P<0.05)的料液比(g/mL)条件,即1∶10、1∶15、1∶20 g/mL进行后续正交设计。

图1 料液比(A)、提取温度(B)、提取时间(C) 对活性物质抑菌效果的影响Fig.1 Effect of ratio of material to liquid(A),extraction temperature(B)and extraction time(C) on antibacterial effect of active substances注:以不同小写字母表示数值间 存在显著差异,P<0.05;图3~图6同。

图1B表明,中华蹄盖蕨活性物质的抑菌能力随提取温度的升高而增强。差异显著性分析表明,提取温度在40、50 ℃时,二者所得活性物质的抑菌效果无显著差异(P>0.05)。提取温度在60、70 ℃时,所得活性物质的抑菌能力亦无明显差别(P>0.05)。当提取温度为80、90 ℃时,抑菌效果达到最佳且二者所得活性物质的抑菌效果无显著差异(P>0.05)。分析原因可能为,温度较低时,反应体系内粒子运动速度较慢,粒子间空隙较小,导致抑菌活性物质无法完全提取出。温度较高时,反应体系内粒子运动速度较快,粒子间空隙较大,有利于抑菌活性物质充分提出。考虑到本实验中所用溶剂为乙醇溶液(沸点为78.15~78.5 ℃),当提取温度为80 ℃时,加入沸石等其他防爆沸措施可妥善控制提取条件。但温度超出乙醇沸点过多时,反应体系的稳定性较难控制且温度过高反应条件下抑菌活性物质极易分解,在工业生产中可行性较差。因此根据差异显著性分析结果(图1B),选取抑菌效果较优且有显著差异(P<0.05)的温度条件(相同抑菌效果情况下以成本较低为选择标准),即40、60、80 ℃进行后续正交设计。

图1C表明,中华蹄盖蕨活性物质的抑菌能力随提取时间的加大,出现先上升后降低的现象。提取时间6 h,活性物质抑菌能力较差,抑菌直径为16.02 mm。进一步增加提取时间抑菌能力提高,当时间为10 h时,抑菌能力达到最大(P<0.05),抑菌直径为25.72 mm。然而,继续增加提取时间,抑菌能力显著降低(P<0.05)。

表2 L27(313)正交设计Table 2 L27(313)orthogonal design

注:抑菌圈直径等于10 mm,表示没有抑菌效应。

分析原因可能为,较短的提取时间无法充分提取出抑菌活性成分。提取时间较长时(t>10 h),部分活性成分降解,抑菌能力减弱。因此根据差异显著性分析结果(图1C),选取三个抑菌效果较优且有显著差异(P<0.05)的时间条件,即8、10、12 h进行后续正交设计。

2.2 抑菌物质提取工艺优化

本研究采用L27(313)正交设计表对料液比、提取时间、提取温度三个因素进行正交试验,以考察各因素及各因素间的相互作用对中华蹄盖蕨活性物质抑菌效应的影响并分析出最佳提取工艺。表2给出了料液比、提取温度、提取时间三个影响因素的不同提取条件下中华蹄盖蕨活性物质对番茄溃疡病菌的抑菌效果。直观分析如下,不同提取条件下中华蹄盖蕨活性物质对番茄溃疡病菌的抑制效果表现出明显差异,其抑菌圈直径数值变动范围介于18.05~28.73 mm之间,二者的差值为10.68 mm,最大值约为最小值的1.6倍。直观分析结果说明,中华蹄盖蕨活性物质抑菌圈直径大小与其提取条件密切相关。因此,欲获得具有高效抑菌能力的活性物质,优化提取条件十分重要。极差表示各因素及因素间交互作用对提取液抑菌效果影响的主次顺序。极差越大,影响越强,通常起主要作用;极差越小,影响越弱,通常起次要作用;表2表明,料液比(A)、提取温度(B)和提取时间(C)所产生的极差值(R)分别为:2.59、7.15和0.65。A×B、A×C、B×C所产生的R值分别为:1.52、0.95、0.38。因而,不同因素和因素间交互作用影响抑菌效应的顺序为:B>A>A×B>A×C>C>B×C。

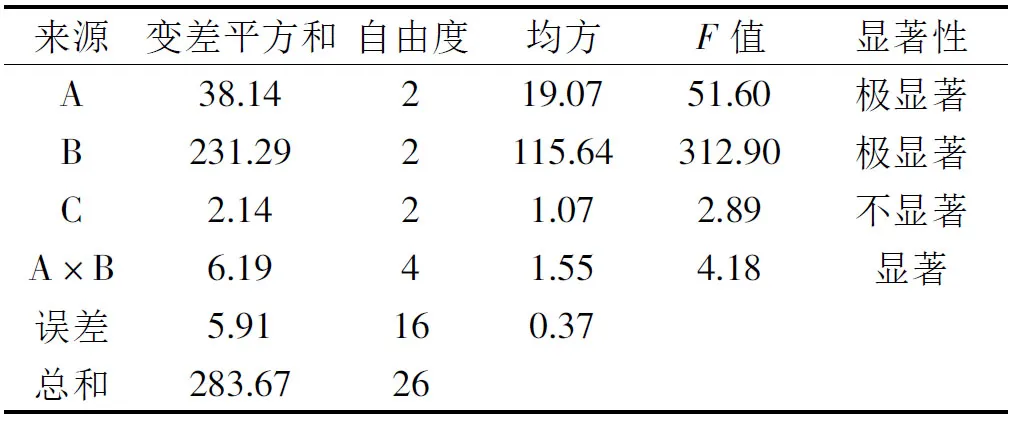

本研究考虑到各因素和因素间的相互作用对中华蹄盖蕨活性物质抑菌效应的影响。在方差分析过程中,需要把三个因素及其相互作用对应列的均方差与误差列均方差进行比较,将其中小于2倍误差列均方差的作用列求得的变差平方和合并进误差列的变差平方和,重新进行数据处理。如表3,所考查的三个工艺条件因素中,料液比和提取温度对中华蹄盖蕨活性物质的抑菌强度均有极显著影响(F=51.60>F0.01(2,16)=6.23;F=312.90>F0.01(2,16)=6.23),而提取时间对活性物质抑菌强度的影响不显著(F=2.89

表3 正交试验方差分析结果Table 3 Analysis of variance results

由图2可知,料液比(A)的最优水平为A1,提取温度(B)的最优水平为B3。方差分析表明提取温度和料液比间交互效应对抑菌直径有显著影响(表3),进一步确定A、B因素间不同水平如何组合对于获得高效抑菌活性物质十分重要。因而,将此二者不同水平组合下的抑菌效果做出分析(图2)。A1B3组合下的抑菌圈直径平均值为27.65 mm,优于其它水平组合的抑菌效果,为最佳水平组合,与直观分析结果一致。由于方差分析结果(表3)表明提取时间对中华蹄盖蕨提取物抑菌强度的影响不显著,基于经济、效率、可行等方面考虑最终确定优选工艺条件为A1B3C1,即提取比例1∶10 g/mL、提取温度80 ℃、提取时间8 h,抑菌圈直径为27.33 mm(表2)。此工艺所得抑菌圈直径数值仅次于提取比例1∶10 g/mL、提取温度80 ℃、提取时间10 h条件下所得抑菌圈直径数值(28.73 mm,表2)。然而,差异显著性分析结果表明二者间并无显著性差异(图3,P>0.05)。由于提取时间缩短,可进一步节约成本。故生产上可采用提取比例1∶10 g/mL、提取温度80 ℃、提取时间8 h的工艺进行提取。该提取条件具有操作简便,效果明显的特点。

图2 料液比(A)和提取温度(B) 相应水平组合下的抑菌效果Fig.2 Antibacterial activities of different material to liquid(A) and extraction temperature(B)combinations

图3 A1B3C1和A1B3C2提取条件下抑菌效果Fig.3 The antibacterial effects under the conditions of A1B3C1 and A1B3C2注:对照为40% DMSO的抑菌效果;抑菌圈直径 等于10 mm,表示没有抑菌效应。

2.3 抑菌物质对细胞内活性氧水平的影响

ROS通常指一类细胞内的含氧化合物[19]。当外施药物、或其他极端环境刺激下[20-21],细菌释放的ROS量迅速升高,出现氧化应激现象,造成细胞内多数大分子物质损伤,进而达到杀灭细菌的效果[22-24]。

本研究采用DCFH-DA法测定菌体内ROS水平。与传统ROS测定方法相比,选用该种方法便于实验操作,效果明显且能够降低实验成本[25]。DCFH-DA的本质为脂溶性探针,具有可穿过细胞膜的特性,且其自身不发荧光。DCFH-DA穿过细胞膜后可产生不能透过细胞膜的2,7-二氯氢化荧光素(DCFH)。图4反映了不同浓度中华蹄盖蕨活性物质对番茄溃疡病菌细胞内ROS水平的影响。如图4所示,与对照组相比,在加入中华蹄盖蕨活性物质浓度分别为0.06、0.12、0.18 mg/mL时,处理组ROS水平无显著差异(P>0.05)。说明当浓度低于0.18 mg/mL时,番茄溃疡病菌自身清除活性氧的能力仍可以使菌体内的ROS水平保持平衡。持续升高处理液浓度,当加入活性物质浓度为0.24 mg/mL时,ROS水平显著(P<0.05)升高。Becerra等[26]研究表明,ROS的大量产生是细菌死亡的重要因素。因此,0.24 mg/mL的中华蹄盖蕨活性物质可能使番茄溃疡病菌本身代谢产生的ROS超出了菌体自身清除活性氧能力的范围,导致细胞积累大量的ROS,损伤细胞内蛋白,达到杀灭细菌的效果。这一研究结果与何芳[24]对苦豆子碱、苦参碱作用于产膜表皮葡萄球菌后菌体内ROS水平变化一致。

图4 不同浓度中华蹄盖蕨活性物质作用后 番茄溃疡病菌内ROS的水平Fig.4 Reactive oxygen species(ROS)levels in Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis treated with different concentrations of active substances from Athyrium sinense注:对照组中不加入中华蹄盖蕨活性物质 仅加入体积分数为1%的DMSO,图5~图6同。

2.4 抑菌物质对细胞外蛋白含量的影响

细菌细胞内营养物质的选择性输送及重要生化代谢的进行都离不开细胞膜的作用和支持[27]。当细胞膜完整性遭到破坏时,其对物质的选择性运输也会受到影响。此时,细胞内蛋白质等大分子物质外漏,影响了细菌的正常代谢,从而导致细菌死亡[28]。

不同浓度中华蹄盖蕨活性物质处理番茄溃疡病菌后,泄露于菌体外的蛋白质含量如图5所示。未经活性物质处理时,检测到菌体外有极少量的蛋白质存在。持续提高活性物质的浓度,与对照组相比,泄露于菌体外的蛋白质含量显著(P<0.05)增加。但当处理液浓度为0.06、0.12、0.18 mg/mL时,三个处理组间胞外蛋白含量无显著差异(P>0.05)。继续增加处理液浓度为0.24 mg/mL时,菌体外蛋白质含量达到最大为0.33 mg/mL,且与其他处理组间存在显著(P<0.05)差异。这一研究结果与刘梦茵等[29]使用乌梅提取物作用于蜡状芽孢杆菌后胞外蛋白含量变化一致。实验结果表明随着活性物质浓度的增加,胞内蛋白质外漏的程度增强,细胞膜通透性变大,影响了细菌的正常代谢。

图5 不同浓度中华蹄盖蕨活性物质作用后 番茄溃疡病菌细胞外蛋白含量Fig.5 Extracellular protein contents of Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis treated with different concentrations of active substances from Athyrium sinense

2.5 抑菌物质对细胞内蛋白含量的影响

胞内蛋白质是细胞结构及酶系的重要组成成分,与核酸、无机离子等其他物质共同组成细胞内容物。细胞内容物的完整性是其维持正常生理代谢的前提[30-31]。图6反映了中华蹄盖蕨活性物质对番茄溃疡病菌细胞内蛋白含量的影响。与对照组相比,经中华蹄盖蕨活性物质处理后的细胞内蛋白含量显著(P<0.05)降低。当提取液浓度为0.06、0.12、0.18 mg/mL时,三个处理组间胞内蛋白含量无显著差异(P>0.05)。继续增加处理液浓度为0.24 mg/mL时,菌体外蛋白质含量达到最小,为0.48 mg/mL。说明当低浓度中华蹄盖蕨活性物质作用于菌体时,就可以使胞内蛋白大量减少。分析其原因,中华蹄盖蕨活性物质极有可能从两方面作用于番茄溃疡病菌的胞内蛋白。一方面,活性物质导致番茄溃疡病菌细胞膜受到损坏,胞内蛋白质大量外漏。另一方面,活性物质从破坏的细胞膜进入番茄溃疡病菌内部,直接作用于胞内大分子蛋白质,导致蛋白质含量显著减少。这一蛋白含量变化结果与张赟彬等[28]对肉桂醛作用下大肠杆菌和金黄色葡萄球菌胞内蛋白含量变化一致。

图6 不同浓度中华蹄盖蕨活性物质作用后 番茄溃疡病菌细胞内蛋白含量Fig.6 Intracellular protein contents in Clavibacter michiganensis subsp.michiganensis treated with different concentrations of active substances from Athyrium sinense

通过细胞内活性氧含量、细胞内外蛋白质含量的测定,推测中华蹄盖蕨活性物质可以促使细菌产生的ROS含量剧增,从而破坏菌体自身清除活性氧能力与菌体内产生ROS的平衡。同时过量的ROS也会造成细胞膜、细胞壁的损伤,导致细胞内蛋白质含量减少,细胞外蛋白质含量增加的现象,最终导致番茄溃疡病菌的死亡。

3 结论

本研究从“食品安全”的指导思想出发,以获得高效抗番茄溃疡病菌的植物源活性物质为目的,以中华蹄盖蕨为材料,在单因素实验基础上进行了提取条件的优化及抗菌指标的测定。优化过程中考察了三个与提取抑菌活性物质密切相关的因素,采用考虑到交互作用的多因素多水平正交试验,最终确定优选提取条件为:料液比1∶10 g/mL、提取温度80 ℃、提取时间8 h,此时的抑菌直径为27.33 mm。采用优化后的提取条件,有利于提取到中华蹄盖蕨中更高效的抑菌活性物质,获取更高的经济价值。另外,通过测定细胞内活性氧水平、细胞内蛋白质含量、细胞外蛋白质含量三个指标的变化,可推测中华蹄盖蕨活性物质极有可能通过刺激菌体内ROS的释放,同时破坏菌体细胞壁,增加细胞膜的通透性,减少细胞内蛋白含量来抑制番茄溃疡病菌的生长,造成其死亡。实验结果将为中华蹄盖蕨活性物质应用于番茄溃疡病菌的绿色防治及番茄的食用安全提供新的途径。