滦河三角洲地区深层地下水化学演化规律及成因分析

牛兆轩,蒋小伟,胡云壮

(1.中国地质大学(北京)水资源与环境学院,北京 100083;2.中国地质调查局天津地质调查中心,天津 300170)

地下水化学空间分布规律蕴含了地下水循环过程的重要信息,是水流的“化石”[1]。各种补给来源的地下水在进入含水层后,受物源沉积环境和地质地貌影响[2],在流动过程中发生一系列水岩相互作用,地下水的化学组分不断地发生变化,水化学空间分布可以呈现一定的分带性[3-5],蕴含了地下水循环条件的信息。因此,分析地下水化学特征及演化规律可以揭示地下水与环境的相互影响机制,为地下水资源保护和可持续开发提供科学依据[6-9]。

滦河三角洲地区位于环渤海湾经济圈,经济、交通发达,地下水是该区的主要供水水源,占总供水量的60%以上[10]。前人对该区浅层地下水的水化学现状及演化规律开展了研究,认为浅层地下水水化学类型从山前到滨海地区由HCO3—Ca型逐渐过渡到Cl—Na型,水化学变化主要受溶滤作用、蒸发浓缩作用及四次海侵控制,浅层地下水存在大片的咸水区或者受到人为污染区[11-13],但对深层地下水的研究尚未见报道。目前,位于中深部第Ⅲ含水层组的地下水水质良好,是农村供水的主要开采层。

本文以该含水层组为例,探讨山前冲洪积平原到滨海平原深层地下水的水化学演化规律及成因。

1 研究区概况

1.1 自然概况

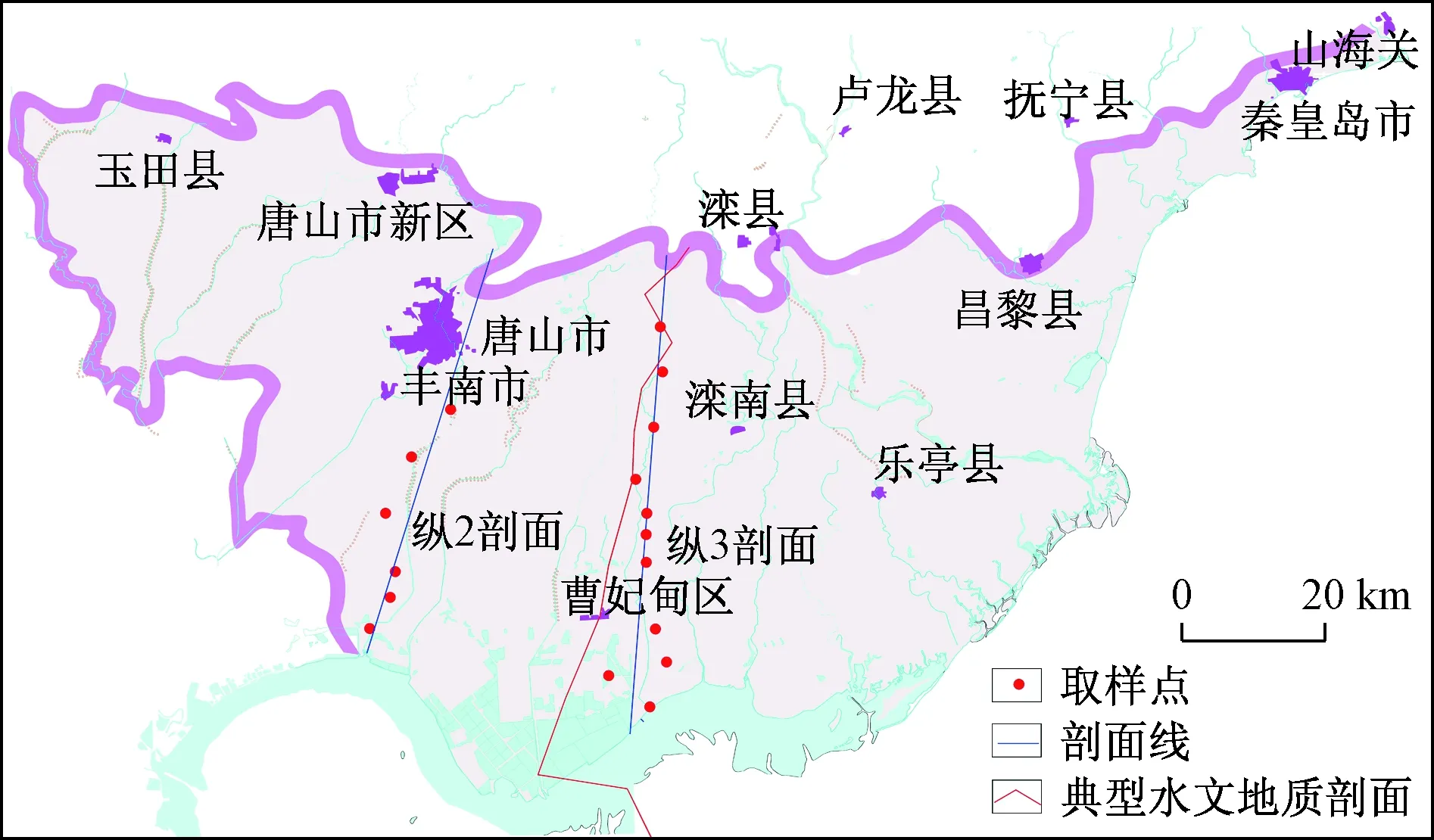

滦河三角洲位于河北省的东北部,包括唐山市平原区和秦皇岛市南部的部分辖区,面积9 200 km2(图1)。属于暖温带湿润-半湿润大陆季风性气候区,年平均气温12.5 ℃,多年平均降水量625 mm,多年平均蒸发量1 650 mm[14-15]。

图1 取样点位置图Fig.1 Location of the sampling points

滦河三角洲北依燕山,南临渤海,主要地貌单元有冲洪积平原、滨海平原、海岸带。地势由北向南倾斜,地形较为平坦,地面坡降约为0.2‰~1.2‰。区内主要河流有滦河以及独流入海的沿海诸河。

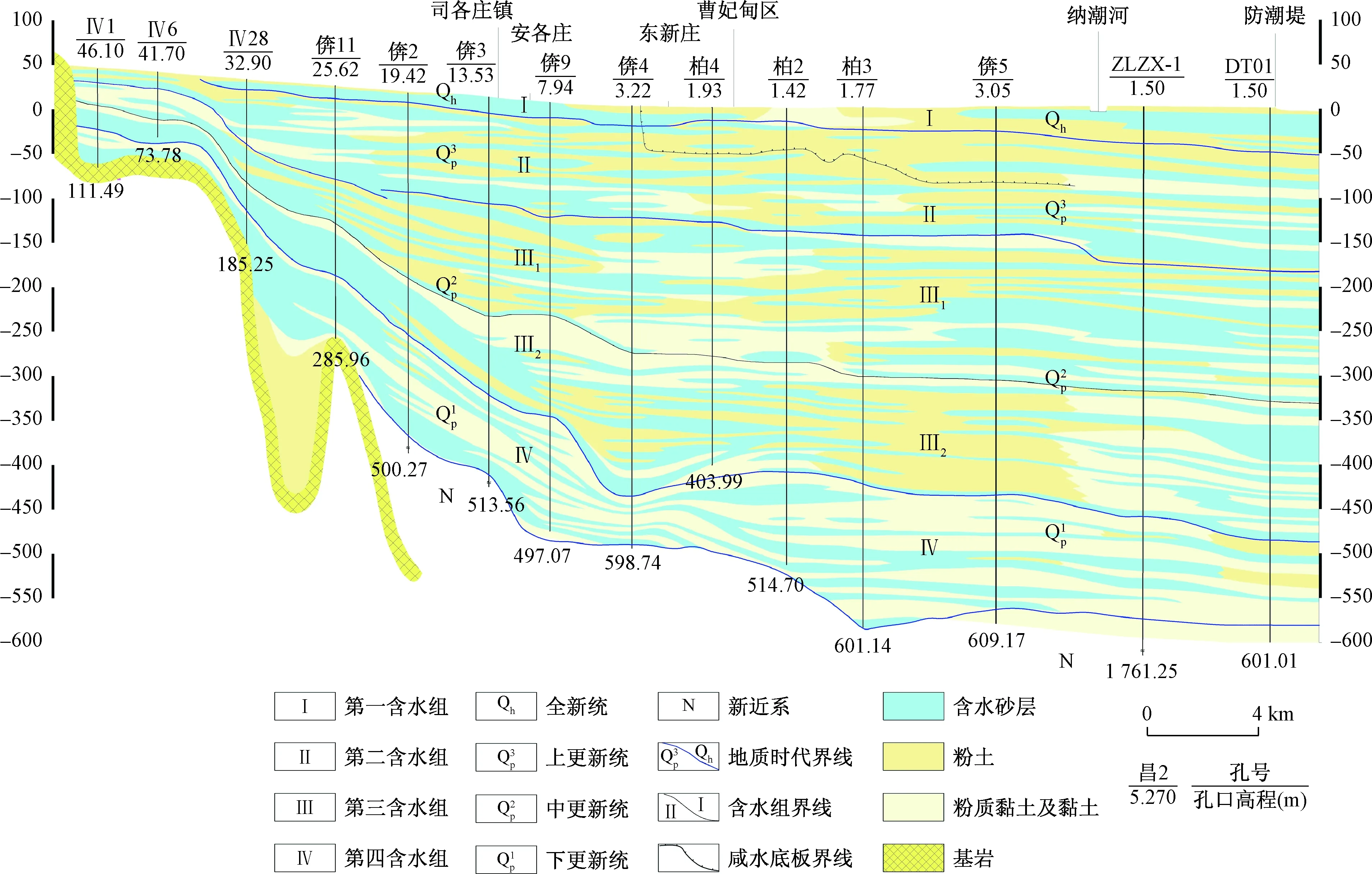

1.2 水文地质条件

研究区地下水主要为第四系孔隙水。依据第四系的沉积物岩性特征和水文地质条件,在垂向上将第四系的松散堆积物自上而下共划分为四个含水层组(图2)。第Ⅰ含水层组,底界埋深为10~30 m,位于地表及浅部地段,可以直接接受大气降水、河水补给和蒸发排泄,水循环条件好,为垂直强烈循环交替带;第Ⅱ含水层组,底界埋深为40~200 m,可以间接接受大气降水补给,水循环条件较好,为较强烈循环交替带;第Ⅲ含水层组,底界埋深为 60~420 m,其地下水具承压性,径流条件较差,为较差循环带;第Ⅳ含水层组,底界埋深为350~550 m,其地下水具承压性,径流条件差,为弱循环带[16]。本文主要研究第Ⅲ含水层组的孔隙水。

第Ⅲ含水层组属半封闭盆地型承压水,地下水主要接受山前边缘隐伏岩溶水的顶托补给、山前主要冲洪积扇侧向径流以及在开采条件下的越流补给,排泄方式包括人工开采和向下游侧向排泄。地下水总体流向由北向南,水力坡度约1‰~2‰。上游冲洪积平原区的含水层岩性主要为中砂、粗砂、砾卵石,单层厚度较大,一般为10~20 m,富水性强径流条件较好;下游滨海平原区含水层为河流冲积与海(湖)积组成,颗粒较细,含水层主要岩性为细砂、粉砂,局部为中细砂,径流条件较差,地下水径流缓慢。

2 样品采集和测试

为了揭示控制地下水水化学演化的主要水岩相互作用过程,2017年7—8月,避开人类开采强烈的唐山市区附近,沿两条水文地质剖面从冲洪积平原到滨海平原采集了第Ⅲ含水层组的17组地下水样(图1)。在取样过程中,取样瓶均用样品原液进行3次以上清洗,并在取样前先抽水数分钟,待水管中滞留的水完全排干,保证所取水样能代表含水层中水体的真实水化学特征。

图2 纵3水文地质剖面Fig.2 The third longitudinal hydrogeological profile

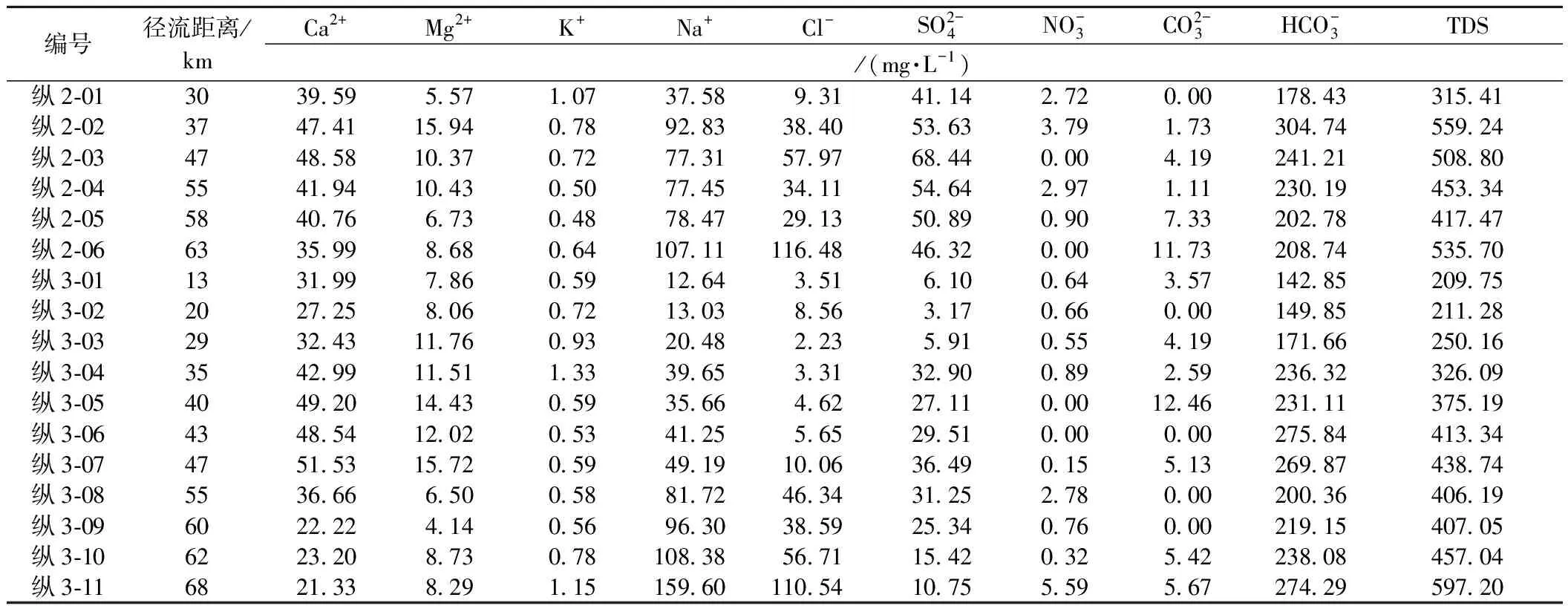

编号径流距离/kmCa2+Mg2+K+Na+Cl-SO2-4NO-3CO2-3HCO-3TDS/(mg·L-1)纵2-01 3039.595.571.0737.589.3141.142.720.00178.43315.41 纵2-023747.4115.940.7892.8338.4053.633.791.73304.74559.24 纵2-034748.5810.370.7277.3157.9768.440.004.19241.21508.80 纵2-045541.9410.430.5077.4534.1154.642.971.11230.19453.34 纵2-055840.766.730.4878.4729.1350.890.907.33202.78417.47 纵2-066335.998.680.64107.11116.4846.320.0011.73208.74535.70 纵3-01 1331.997.860.5912.643.516.100.643.57142.85209.75 纵3-022027.258.060.7213.038.563.170.660.00149.85211.28 纵3-032932.4311.760.9320.482.235.910.554.19171.66250.16 纵3-043542.9911.511.3339.653.3132.900.892.59236.32326.09 纵3-05 4049.2014.430.5935.664.6227.110.0012.46231.11375.19 纵3-064348.5412.020.5341.255.6529.510.000.00275.84413.34 纵3-074751.5315.720.5949.1910.0636.490.155.13269.87438.74 纵3-085536.666.500.5881.7246.3431.252.780.00200.36406.19 纵3-096022.224.140.5696.3038.5925.340.760.00219.15407.05 纵3-106223.208.730.78108.3856.7115.420.325.42238.08457.04 纵3-116821.338.291.15159.60110.5410.755.595.67274.29597.20

3 结果与讨论

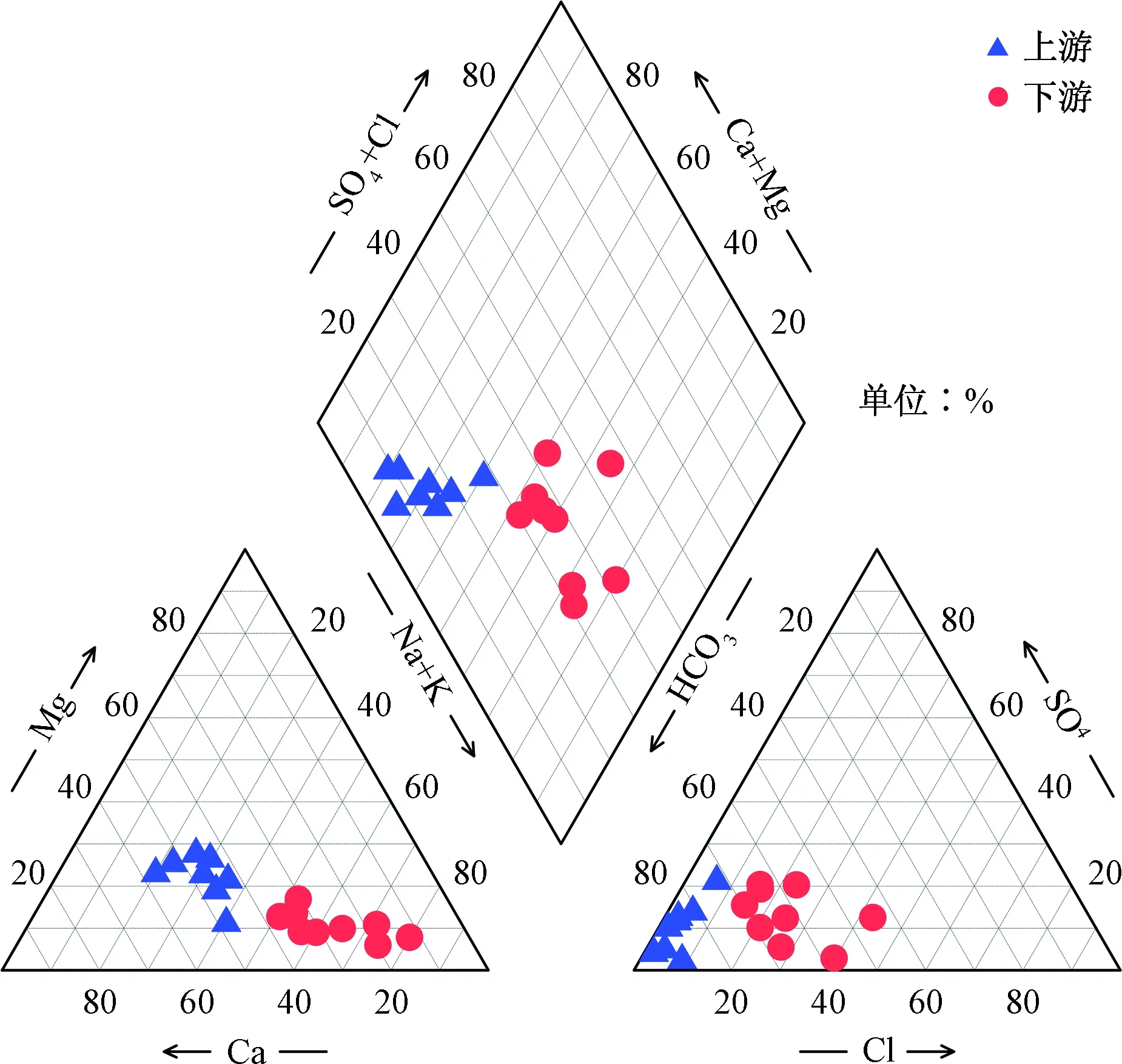

3.1 水化学类型

图3 滦河三角洲地区深层地下水水化学Piper图Fig.3 Piper diagram showing the deep groundwater samples in the Luanhe River delta

3.2 描述性统计分析

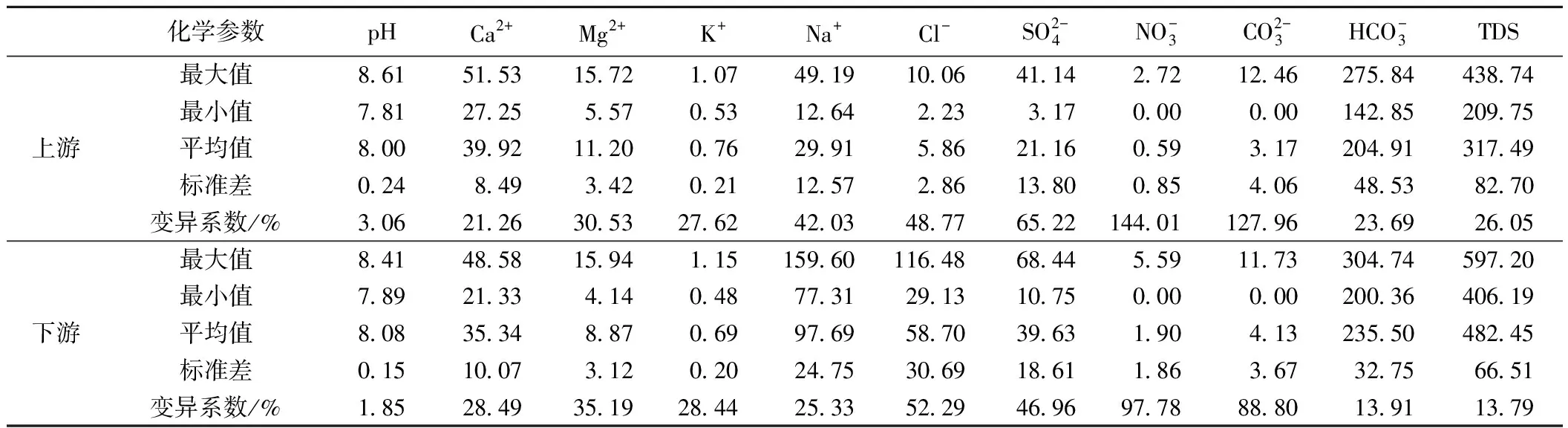

对上下游水样分别统计水化学组分特征值,结果见表2。

表2 地下水水化学参数的统计特征值

3.3 主要离子沿径流方向演化分析

图4 各主要离子沿径流距离变化关系图Fig.4 Evolution of the main ions along the groundwater flow distance

Cl-和Na+从上游到下游表现出沿流动路径增大的现象,并且在下游的增长速度明显大于在上游的增长速度(图4a、b)。Cl-是一种惰性示踪剂,来源为盐岩溶解或受到海水影响。除了盐岩溶解或者海水混入,离子交换也可能造成Na+增多。

(1)

3.4 水岩相互作用过程分析

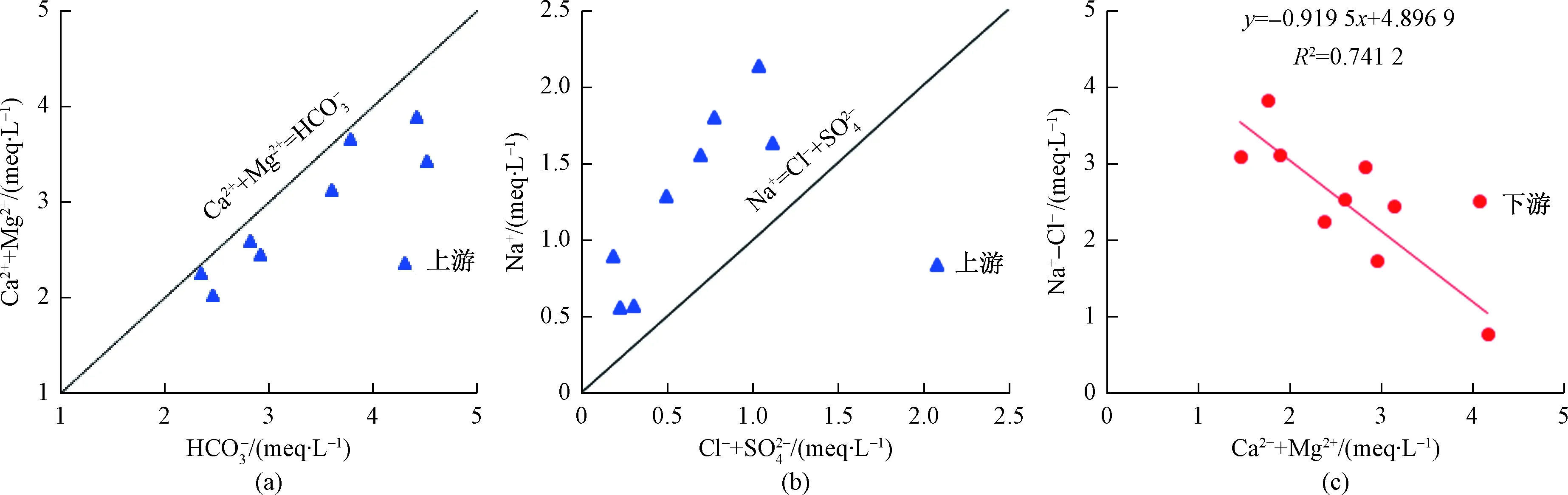

地下水化学组分之间的比例系数可以揭示地下水的成因或演化过程[4,12]。为了证实前文推测的各种水岩相互作用过程,利用离子之间的比例关系分别分析上下游地下水的演化规律。

图5 离子比值关系图Fig.5 Relationships among the selected ions of the water samples

由于海水中Mg2+总比Ca2+大得多,其γ(Mg2+)/γ(Ca2+)约为5.5,因此可以由γ(Mg2+)/γ(Ca2+)判断下游地区是否受到了海水的混合[4]。统计表明,上游地下水的γ(Mg)/γ(Ca)平均值为0.47,下游地下水的γ(Mg2+)/γ(Ca2+)平均值下降到0.43,表明下游地下水并未混入海水。因此,推测盐岩溶解是下游地区Cl-和Na+的重要来源。

由于Na+的增加可能同时受到盐岩溶解和离子交换的控制,为了分析下游地区是否发生了明显的离子交换作用,绘制了Na+-Cl-和Ca2++Mg2+的关系图(图5c)。Na+-Cl-和Ca2++Mg2+之间存在明显的负相关关系,并且γ(Na+-Cl-)/ γ(Ca2++ Mg2+)接近-1,表明上游富含Ca2+、Mg2+地下水流到下游黏性土比例增加、颗粒较细吸附大量Na+时,水中的Ca2+、Mg2+置换介质中吸附的Na+,其反应式为:

(2)

(3)

反应的结果使水中Na+增加而Ca2+、Mg2+减少,地下水中Na+百分含量将逐渐增加,最终成为Na型水。

3.5 基于质量平衡模拟研究水岩相互作用

本区域上游地区主要发生方解石、白云石、芒硝和岩盐的溶解作用,下游地区主要发生阳离子交替吸附、脱硫酸和岩盐的溶解作用。因此,通过建立质量平衡(Mass Balance)模型[18,22](表3)定量分析水化学过程。

表3 两剖面的质量平衡计算

注:最上游点为沿径流方向最上游水点、中游点为上下游地区分界水点(47 km)、最下游点为沿径流方向最下游水点。

经计算两条剖面上下游的质量平衡模型,得到了两条剖面上下游各矿物溶解沉淀量及各地下水化学反应量,结果见表4。

表4 矿物溶解-化学反应过程量计算结果

由求解结果可见,上游地区,纵2剖面上每升地下水在向中游运动过程中,通过溶解0.05 mmol的方解石、0.40 mmol的白云石、0.17 mmol的CO2、0.98 mmol的岩盐和0.57 mmol的芒硝形成中游的地下水化学组分;纵3剖面上每升地下水在向中游运动过程中,通过溶解0.33 mmol的方解石、0.65 mmol的白云石、0.45 mmol的CO2、0.25 mmol的岩盐和0.63 mmol的芒硝形成中游的地下水化学组分。

4 结论