国家重点研发计划高校立项特征分析及思考

张 江,张利格

(北京航空航天大学科学技术研究院,北京100083)

一、引言

国家重点研发计划是按照国家深化科技体制改革的总体要求和《国务院关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》(国发〔2014〕11号)精神、《关于深化中央财政科技计划(专项、基金等)管理改革方案的通知》(国发[2014]64号文)要求,由原有国家科技计划优化整合形成的五类计划项目之一,是将科技部管理的973计划、863计划、支撑计划、国合专项、公益性行业专项、产业技术研发资金等24个科技计划和专项等归并形成。定位为针对事关国计民生的农业、能源、生态环境、健康等领域中需要长期演进的重大社会公益性研究,以及事关产业核心竞争力、整体自主创新能力和国家安全的战略性、基础性、前瞻性重大科学问题、重大共性关键技术和产品、重大国际科技合作,按照重点专项组织实施,加强跨部门、跨行业跨区域研发布局和协同创新,为国民经济和社会发展主要领域提供持续性的支撑和引领。与改革前计划相比,创新模式、创新主体、管理方式都发生了变化。[1—2]

目前,首批项目从申报到立项已走完一个完整的流程。从改革的推进及成效来看,国家重点研发计划重塑了管理流程,在打破条块分割、聚焦重大任务和原始创新、完善评审方式、强化信息公开等方面,都提出了新的重要举措。高校作为科技创新的主力军,面对重点研发计划实施,应该超前布局,抓住机遇,不断提升服务国家重大战略需求水平。

二、资助概况

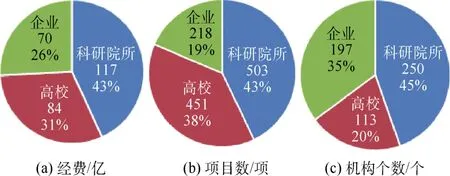

科技部首批共启动42个国家重点研发计划专项,指南涉及790个方向。共有2 200家单位牵头申报4 949个项目,其中,259家高校申报项目约占总申报项目12%,538家科研院所牵头申报项目约占总申报项目24%,1 391家企业牵头申报约占总申报项目63%,其他单位申请的约占1%。最终共安排立项1 172项,发布资助金额的1 102个项目获得中央财政资助总经费近280亿元。1 172个项目由560家机构承担,承担机构主要分为科研院所、高校和企业三类。[3]统计数据显示,科研院所获批的经费数量最多,高校获批的项目数量略少于科研院所,承担项目的企业类机构数量最多,分布情况如图1所示。可以看出,高校申报项目的获批率最高,并且以最少的承担机构数量,获得了较高的项目资助数量和经费。

图1 三类机构获资助分布情况

三、高校立项特征分析

从此次高校立项整体情况来看,除在先进轨道交通(对成本投入和应用示范都有较高要求)和重大科学仪器设备开发专项(多数要求企业牵头申报)未涉及外,其他专项均有涉及。高校立项数量占比已超1/3(38%),经费占比接近 1/3(31%),资助强度上与科研院所、企业基本平分秋色,主要呈现以下几个特征。

(一)综合研究型高校表现突出,学科交叉优势明显

统计高校承担项目情况发现,立项数量前十强的高校承担了228个项目,占高校立项总数的46.4%;立项经费前十强的高校承担了40.3亿元经费,占高校立项经费总数的45.3%,如表1所示。前十强多数为综合研究型高校,在学科分布、人才队伍、科研能力、产学研合作等方面有很好的基础,在科研资源整合和获取上优势明显。分析前十强高校的项目构成发现,学科交叉融合比较好的高校,优势明显,如与医学相关学科结合的北京大学获批33项中有12项、上海交通大学获批28项中有16项、复旦大学获批28中有13项为医学相关项目。与医学学科的深度交叉,为这些高校承接国家重大任务提供了可观的研究经费和良好的发展机遇。

表1 获批立项数量和经费数量前十的高校[4]

(二)基础前沿领域保持传统优势,战略性新兴领域开局良好

根据“十三五”国家重点研发计划优先启动的重点研发任务方向(国科发资〔2015〕52号),重点专项可分为产业转型升级、基础研究、节能环保和新能源、人口健康、现代农业发展、新型城镇化、资源环境和生态保护七个版块。分析高校在42个专项立项分布数据发现,高校在大气污染成因与控制技术研究、重大慢性非传染性疾病防控研究等10个专项的立项数量最多,共264项(占高校获批总项数的59%),经费30.74亿(占高校获批总经费的37%),如图2所示。这10个专项主要集中在基础研究、人口健康和节能环保版块。

图2 高校立项数量排名前10的专项

对比高校在7个版块立项情况和整体情况发现,高校在基础研究版块优势明显,立项数目占比接近该版块总项数1/2,经费数量高达该版块总经费40%,体现出高校在基础前沿领域充分保持了传统优势;另外,在节能环保和新能源、人口健康版块也有较为明显的优势,立项数量占比分别达到了该版块总项数的45%和41%,节能环保和新能源作为十二五国家战略性新兴产业发展的两个重要方向,相关高校围绕这两个方向先期已开展大量研究,积累了较深厚的研究基础,开局良好;在现代农业发展板块,高校立项数和经费占比分别为24%和26%,虽然不高,但农业类高校表现抢眼(其中64%以上项目被农业类院校所获,经费占比74%),且项目单项平均资助经费最高,充分发挥了自身行业优势特色,如图3所示。

可见,坚持将基础研究和服务国家重大需求两手抓,才能持续获得国家的经费支持,形成良性的科研生态体系。高校应该在发挥传统优势的同时,以服务国家重大需求为导向,进一步优化科研结构,挖掘基础研究面向社会应用的潜力,推动基础前沿研究和综合交叉,拓展研究领域,实现科技创新能力提升和可持续发展。

(三)申报渠道不断拓宽,参与专项程度愈加广泛

考察高校承担国家重点研发计划任务构成发现,除牵头若干项目外,高校参与项目并牵头的课题数量也相当可观。如北京大学除获批的33个项目外,同时牵头逾140个课题,课题经费近7亿元;清华大学除获批的31个项目外,也牵头逾140个课题;复旦大学除获批的29个项目外,另有36位教授以课题组长身份参与兄弟单位牵头的项目获得立项;北京航空航天大学牵头项目4项,牵头课题32个,获批经费数额多于牵头项目经费,从一定程度上弥补了牵头项目数量少的不足。

可见,随着国家科技计划改革,承担项目逐渐由“单打独斗”变为“结伴而行”,高校已是企业和科研院所的紧密科研搭档。同样,企业和科研院所也是高校创新技术的重要应用输出对象。对于高校来说,拓宽申报渠道,联合优势单位,全方位积极参与项目申报是高校承担国家重点研发计划的有效途径。

图3 7个版块立项数和经费数对比统计

四、思考与建议

(一)改革成效初显,高校机遇和挑战并存

国家科技计划改革的成效初显。首先,“条块分割”逐步被打破,行业“专属领地”逐渐消失,在“全链条创新设计,一体化组织实施”的思想指导下,高校、企业、科研院所联合多任务协同推进的组织实施模式体现明显。[5]在企业为创新主体的形势下,高校在资助体系中所占份额举足轻重,能和科研院所、企业平分秋色,也从另一个侧面反映了高校在国家科技创新体系建设中的位置[6—7],这对高校和科研人员是莫大的鼓舞。但是,机遇和挑战并存,在鼓励产学研用结合的背景下,面对愈加开放的科研竞争形势,高校传统优势逐渐削弱,承接国家重大项目的门槛在逐步提高,从基础研究到产业化实施,高校在国家科技计划中角色和作用都发生了变化,“单兵作战”已成为历史。

当前形势下,高校应瞄准国家重大战略需求,坚持创新驱动发展[8],强化基础性、前瞻性和战略高技术研究。坚持科技创新和人才培养双轮驱动,创新促进培养,人才反哺科技,激发高校师生原始创新活力。引导和支持创新要素向关键瓶颈技术汇聚,产学研用深度融合,“横纵并举,联横促纵”,不断提升技术创新水平,提升服务国家重大战略需求能力。

(二)加强产学研用融合,全方位参与申报

《关于深化中央财政科技计划(专项、基金等)管理改革方案的通知》(国发[2014]64号文)指出,科技计划要统筹衔接基础研究、应用开发、成果转化、产业发展等各环节工作,更加主动有效地服务于经济社会发展。从42个专项发布的指南来看,不少专项明确提出产学研用合作的要求,其中不乏明确要求企业牵头申报,即使对申报主体资格没有限制的项目,也往往求申报单位配套一定比例资金开展项目的研究。深入产学研合作,一方面是国家推进科技体制改革的要求[9—10],另一方面也是高校服务国家创新驱动发展战略的重要路径[11]。

为此,高校应主动加强与行业以及大型龙头企业联系,并与之建立多元化的合作关系[12],首先,通过产学研合作搭建应用开发、成果转化、产业发展的完整产业链,另外可以借力企业解决配套经费的问题。其次,重视成果转化工作,积极发展产业化公司,自身形成从基础研究到产业发展的链条,反哺学校科研。最后,科研人员需转变传统观念,走出象牙塔,主动出击,了解市场需求,深入科研院所和企业调研,与之开展深层次合作,将创新技术与应用示范结合,整合队伍,汇聚资源,提升承接重大项目能力。

(三)超前布局,做好前期培育和关键技术储备

随着科技计划改革,“裁判员”作为“运动员”的现象被明令禁止,信息公开和社会监督机制不断完善,项目管理各个环节的公平公正性不断提升。从首批资助情况来看,项目最终花落谁家的不确定性很大,条块分割被打乱,竞争愈加激烈,不论申报单位规模大小,资源分配比较均衡,虽然有一些单位在项目前期论证、指南编制阶段就有相关领域专家参与,但是否能获批立项与此没有直接关系。这种利好的趋势下,高校应超前布局,努力提升自身竞争实力。

首先,针对国家重点研发计划的项目组织特点和任务布局,在相关领域开展关键技术攻关和储备,合理定位自身在产业链布局中的位置,先期寻求优势团队开展合作;其次,开展重大项目培育工作,培育若干重点专项种子项目,超前在重点专项关注的领域开展研究,形成培育梯队,适时安排优势种子项目申报,提升竞争力;最后,高度重视申报组织工作,通过动员、辅导、评审、跟踪等方式,提升申报质量,有效的组织是把优势变为胜势的关键。

五、结语

国家重点研发计划在一定程度上体现了高校科研竞争力和影响力。面对国家科技计划改革,高校应抓住改革红利,在保持和提升原有基础研究优势的同时,主动聚焦国家战略目标和区域发展需求,强化产学研合作,推动重大科技创新布局优化的工作,提升承接国家重大战略任务能力。