高层建筑楼梯与电梯耦合的安全疏散策略研究*

杨海明,赵道亮,刘沛辰,张 琪,孙康娴,刘 谦

(上海应用技术大学 城市建设与安全工程学,上海 201418)

0 引言

对于“电梯不能作为疏散楼梯”的规定已经沿用多年,在一定历史条件下,是有理且合理的,其主要原因是担心电梯在紧急情况下无法可靠供电,易受到烟气侵害、活塞效应的不利影响,这是当时制造技术无法保证火灾情况下的安全使用以及公众对电梯疏散习惯性思维造成的[1-3]。曾有实验表明,在紧急情况下,虽然被告知可以使用电梯疏散,但还是有三分之二的受访者表示不会使用电梯逃生[4]。随着现代技术的不断发展,当前高层建筑电梯大都设有防烟前室及防排烟设施,电梯轿厢的封闭性和防护性能能够有效阻挡烟气进入[5]。在飞机、汽车和电梯3种运输形式中,电梯的事故死亡率是最低的[6]。利用电梯疏散符合人的 “归巢”心理、可缩短疏散时间、避免踩踏事故、节省人员体力、应对日益严重的老年化等问题[1,5]。配备引导员则可以在疏散初始阶段,快速明确疏散目标,大大缩短疏散时间、提高疏散效率、避免伤亡[7-9]。故在配备完备的硬件设施以及在过渡期加入电梯引导员的情况下,电梯疏散将成为高层建筑疏散的必然趋势。

早在1974年,Bazjanac[4]就提出了“另一条出路?”的问题,初步探讨了火灾时使用电梯疏散的可能性。90年代中期,Klote[10]等首次将电梯疏散作为1个完整的系统来考虑,提出了电梯紧急疏散系统(EEES)的概念,并从理论和实践上证实了在发生火灾时,高层建筑使用电梯疏散的可行性。当建筑高度超过400 m,若人员全部采用楼梯进行疏散,其整体疏散时间往往需要2 h甚至更久[11];Bukowski[12]等发现,对大多数建筑而言,通过常规客运电梯疏散,则疏散时间可控制在40 min左右;根据M. J. Kinsey[4]等对23个国家约468人的调查,人们是否选择电梯疏散,很大程度上取决于建筑的高度、人群密度和预计的电梯等待时间;Richard[6]等认为,只要通过经常性的演习、培训以及标牌和信号,电梯疏散可以帮助普通人甚至是残疾人自行撤离;Michael Kinsey[13]等的模拟实验表明:使用恰当的耦合策略可将50层建筑的总疏散时间缩短一半,但由于其组合策略十分复杂,所以实用性不强;Hikita[14]等提出紧急救援楼层的概念,提倡疏散的统一协调指挥;E Ronchi[15]等也得出采用电梯、楼梯耦合电梯、转换楼层和天桥组合使用的策略疏散效率最高,但其有效性取决于向被疏散人员提供的信息;郭晓明[16]等基于pathfinder建立了高层建筑电梯楼梯协同人员疏散的优化模式。而在实际生活中,我国于2016年投入使用的上海最高建筑“上海中心大厦”,设置了13台安全疏散电梯,分别服务于4个避难层,一旦发现火情,建筑物的每个分区将有至少2部电梯将所在区域人员送至设置在该区的“避难区”[17]。

本文运用BuildingEXODUS从不同建筑层高度、人群密度、人员类型3个方面,结合电梯运行的4种模式进行模拟,以得出每种情况的最优疏散策略。

1 疏散模型建立

1.1 模型构造及尺寸

建筑模型标准层长宽均为32 m×32 m,每层高3 m,楼层平面图如图1所示。楼梯和电梯设置数量如下:10层建筑设置1个楼梯井和2个电梯井;20,30,40,50,60,70,80层建筑除了设置2个楼梯井之外,还分别设置了4个,6个,7个,8个,10个,11个,12个电梯井。模型中部为中空结构,2个楼梯设置在2个对角,12部电梯设置在模型中部,根据不同高度按上述标准设置可运行的电梯数量。

图1 建筑模型楼层平面Fig.1 Building model floor plan

10层建筑模型底层设有1个宽为2 m的出口;20,30层模型底部设置了2个出口宽度为3 m的出口; 40,50层模型底部2个出口宽度为4 m;60,70,80层模型底部2个出口宽度为5 m。设置出口宽度的原则为保证人员不会在出口处产生拥挤,从而影响总疏散时间。

1.2 楼梯物理参数设置

按照最新修订的GB50016-2014《建筑设计防火规范》规定, 楼梯设置为宽1.40 m,垂直高1.50 m,延伸长3.78 m,参数设置如图2所示。楼梯转弯处,即2个楼梯连接处有长3 m、宽1.5 m的平台,承接上下2个楼梯。

图2 楼梯参数设置Fig.2 Settings of stair parameters

1.3 电梯参数设置

一般而言,决定电梯输送能力的主要参数为电梯数量、额定速度、开关门时间和电梯容载量。

电梯参数的设置参照GB50016-2014《建筑设计防火规范》、JGJ67-2006《办公建筑设计规范》、2009JSCJ《全国民用建筑工程设计技术措施》和GB/T 10058-2009《电梯技术条件》。住建部提供的电梯按人数分配的参考标准为:经济级350人/台;常用级300人/台;舒适级250人/台;豪华级小于250人/台[18]。按照此标准,本文电梯数量设置在“常用级”和“舒适级”之间。电梯运行数量随着楼层的增加逐渐增加。

由于本文模拟的情景为紧急状况下的疏散,电梯运行状态为紧急疏散模式,因此将电梯的运行速度设置为3.0 m/s,即高速电梯模式;根据GB/T 10058-2009《电梯技术条件》,电梯加速度设置为±1.0 m/s2[19];电梯关门时间不得少于3.0 s,以防止电梯夹人,故紧急状态时的电梯关门时间设置为3.0 s;高层写字楼的电梯容载量一般为15~20人,最高不超过24人,根据实地勘测,大多数写字楼的电梯容载量为17人,故本模拟选取的电梯容载量为17人。

在BuildingEXODUS中,电梯主要有3种运行模式:A型Shuttle Floor模式、B型Shuttle Floor模式和Sky Lobby模式。

1)A型Shuttle Floor模式:该模式下,电梯依次在每层停靠,但会优先停靠最高楼层。在最高层电梯坐满后直接下降至底层,上下行中不停靠,直至最高楼层人员全部疏散完毕。因为每层停靠,所以能够搭载更多的人,尤其是老弱病残等行动不便人员,能够节省人员体力。但在此模式下,低层人员也可使用电梯疏散,疏散效率不高。

2)B型Shuttle Floor模式:该模式需提前设定电梯停靠楼层,电梯只在设定楼层和底层停靠。设定楼层根据总楼层数和电梯数量进行选择和分配。人员疏散方式随机选择,在没有电梯的楼层人员会均匀的走楼梯疏散。与A型Shuttle Floor相比,哪种方案具有最高的疏散效率,需要大量的模拟实验进行总结。但B型Shuttle Floor模式相对于A型Shuttle Floor模式要灵活许多,此模式下电梯无需每层都停靠,可根据策略更改电梯停靠方式,故能够有效缩短疏散总时间。缺点是操作过于复杂,实用性不高。

3)Sky Lobby模式:该模式即是指避难层模式。提前设置好避难层,电梯只在避难层和底层停靠,并在其间来回运行,在避难层之外的其他层不停靠。Sky Lobby模式区别于B型Shuttle Floor模式在于,所有避难层之上的人员都会集中到避难层等待电梯疏散,所有避难层以下的人员将全部走楼梯疏散。该模式相当于将人员集中于某层后批量疏散,因此电梯的运行时间将会大大缩短,操作相对较为容易。

1.4 人群设置

疏散人群统一设置为每层50人。依据高层写字楼实际情况,年轻人较多,年长者较少。具体人员构成比例设置为:17~29岁男性占比25%;30~50岁男性占比20%;51~80岁男性占比5%。女性与男性占比相同。

2 高层建筑人员疏散仿真模拟分析

2.1 建筑层数对疏散时间的影响

本次模拟选取建筑层数为10,20,30,40,50,60,70,80层,由于本文目的为探究高层建筑垂直疏散效率问题,故暂不考虑建筑结构对疏散的影响。疏散方式为:仅使用楼梯疏散、仅使用电梯疏散、2种不同策略的楼梯电梯耦合疏散等4种方式,分别对应BuildingEXODUS中电梯运行的几种模式。每种方式各模拟5次,取其平均值。人员属性设置为逃生模式,考虑人员意识及行为对疏散的影响。

2.1.1 不同楼层下“仅楼梯疏散”效果

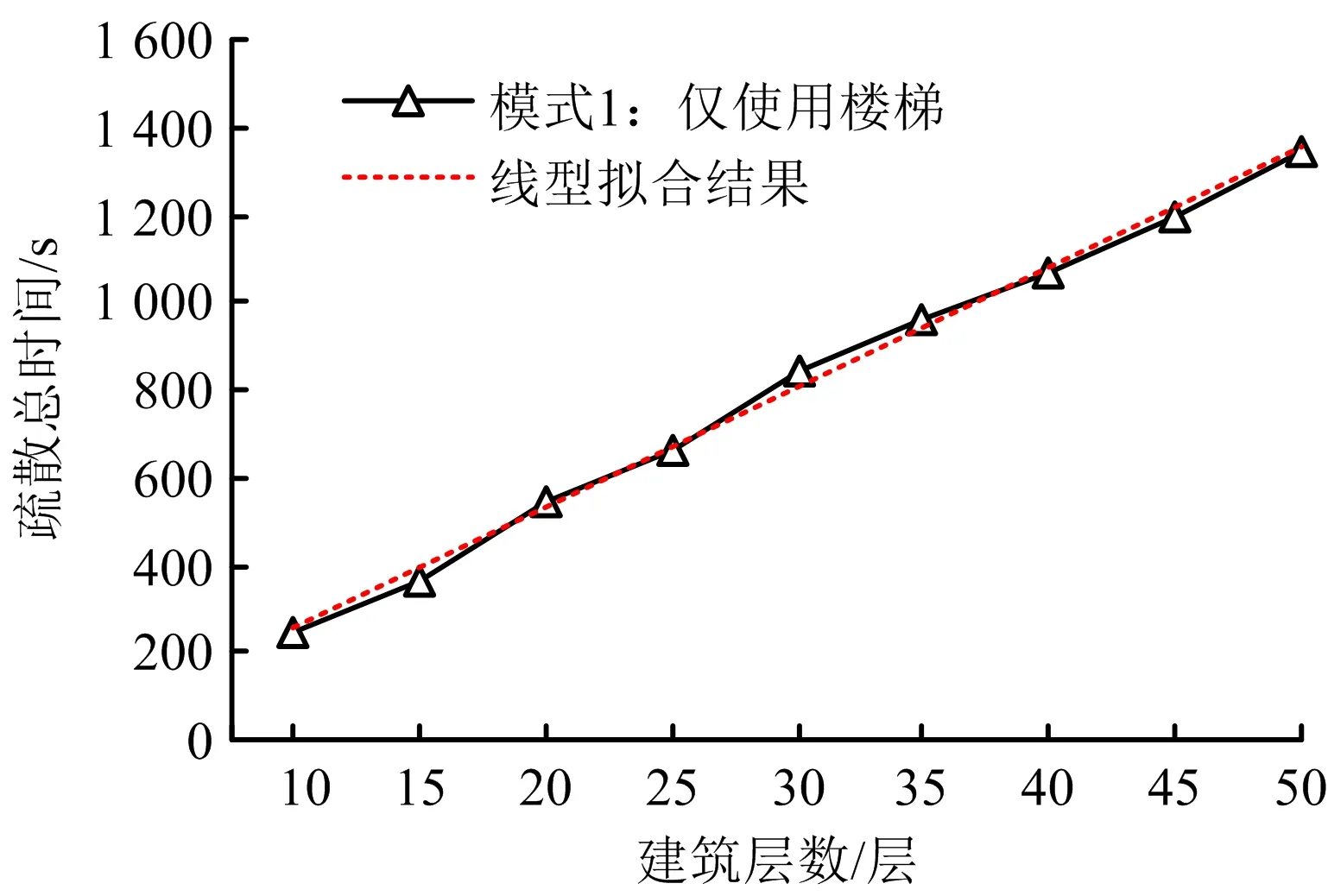

10,20,30,40,50层楼梯疏散时间线性拟合结果如图3所示,由图3可见,当楼梯宽度符合设计要求,且不设置其他障碍时,疏散时间与建筑楼层成正比例关系。

图3 楼梯模拟时间线性拟合结果Fig.3 Linear fitting results of stair simulation time

2.1.2 不同楼层下多种疏散策略比较分析

为探究几种不同疏散策略在不同建筑高度(层数)下对人员疏散时间的影响及规律。对所选定的10,20,30和50层4种不同层数的建筑,分别进行4种模式的疏散模拟实验,具体设置如下。

1)模式1:仅使用楼梯。所有人员都从楼梯逃离,所有电梯均处于关闭状态。

2)模式2:仅使用电梯,即A型Shuttle Floor模式。电梯优先停靠最高层,然后依次从高至低疏散,所有人员不走楼梯,全部乘坐电梯疏散至底层。

3)模式3:耦合疏散方案1,即B型Shuttle Floor模式。每种建筑都进行多次试验,采用多种组合方式,表1所示为数种组合方式中的最优解。

4)模式4:耦合疏散方案2,即Sky Lobby模式。不同高度的建筑需要设置与之对应的避难层,并进行多次试验。运用BuildingEXODUS模拟过程的三维视图和模拟完成后的结果文件进行分析,当避难层以上人员使用

表1 B型Shuttle Floor模式电梯停靠策略及总疏散时间Table 1 Elevatorparking strategy and total evacuation time for type B of shuttle floor mode

电梯疏散的时间与避难层以下人员使用楼梯疏散的时间相同,即疏散效率最高时,则该避难层为最佳分离楼层。电梯最优停靠策略及总疏散时间如表2所示。

经过多次、反复对几种不同的疏散策略进行疏散模拟实验,得出如图4所示的模拟结果(50层建筑仅用电梯疏散耗时太多,已失去参考意义,故在图中未列出)。

表2 Sky Lobby 模式电梯停靠策略及总疏散时间Table 2 Elevatorparking strategy and total evacuation schedule for Sky Lobby)

图4 各楼层不同疏散策略的模拟结果示意Fig.4 Simulation results for each floor

从模拟结果可看出,模式2在所有建筑中均耗时最多,效率最低,且楼层越高劣势越明显;以模式3和模式4为代表的楼梯电梯耦合疏散方案优于模式1与模式2,模式3仅在10层建筑疏散时效率不如模式1,其主要原因是楼层较低时,等待电梯的时间已经远大于直接选择楼梯疏散的时间;模式4耗时最短,效率最高,故对其以及模式1做了80层的详细对比分析,结果如表2和图5所示。

由图5可知,模式4随着楼层与电梯数量的变化,其呈线性变化趋势,且所用疏散时间越来越接近楼梯疏散时间的二分之一。在模式4模拟中,第40层以及第70层的疏散时间在拟合趋势线上方、疏散时间较长,这可能是由于电梯分布不对称造成的;10~80层楼疏散效率分别提高了1.06%、45.76%、69.86%、60.19%、73.77%、90.76%、81.19%、81.99%,但随着楼层增高,人员疏散时间也随之增加,所以当楼层越高,所需要的分离楼层,即避难层也越多。

图5 模式1及模式4函数拟合图Fig.5 Function fitting diagram of mode oneand mode four

2.2 人群密度对疏散时间及最佳分离楼层的影响

以30层建筑为例,分别进行每层20、40、50、60、80人的楼梯疏散和Sky Lobby模式耦合疏散模拟,模拟结果如表3所示,由表3可见,在电梯数量、运动参数和建筑楼层不变的前提下,最佳分离楼层也保持不变,即,最佳分离楼层和建筑内的人数无关。这也说明,对于1个层数、电梯都固定的建筑而言,其避难层的选择是唯一的。

最佳分离楼层不变的原因,是因为楼梯和电梯2个疏散过程相互独立,互不影响,且在没有拥挤的情况下,每个过程的人员流量恒定。因此,在建筑总人数不变的前提下(各楼层人员分布均匀),必然存在1个楼层,使此楼层上部和下部的人员在相同或相近的时间全部疏散完毕。而这个时间,则是建筑内人员安全疏散的最短

表3 30层建筑不同人群密度模拟结果Table 3 Simulation results of different occupants’ density in 30-storey building

时间,因为此时2个疏散方式都被充分利用。如果某1个疏散方式(如楼梯)已经完成,另1个方式(电梯)还在疏散,则说明此时电梯在超负荷运行,而楼梯被闲置,没有实现资源的充分利用,疏散时间也必然加长。需要说明的是,此结论成立的前提是假设各楼层人员分布均匀。

2.3 人员类型对疏散时间的影响

在模式4的基础上,选取不同人员类型构成3个方案,分别为:逃生能力较强的青年人、青年人与老年人混合人群、逃生能力较弱的老年人,然后将包含不同人员类型的3个方案围绕疏散逃生时间进行对比分析。3个方案如下所示。

1)方案1:疏散人群全部由年龄在17~29岁之间的青年人组成,男女人数相同。

2)方案2:17~29岁占比50%,30~50岁占比40%,51~80岁占比10%。

3)方案3:疏散人群全部由51~80岁的人员组成。

30层建筑不同方案的模拟结果如表4所示。

表4 30层建筑不同人员类型模拟结果Table 4 Simulation results of different types of occupants in 30-storey building

由表4可知, 当人员类型发生变化,即全部人员的平均疏散能力发生变化时,最佳分离楼层也会变化。主要是因为,人员的平均疏散能力决定了楼梯流速,而在电梯参数不变的情况下,2种疏散方式在相同时间内能够疏散的总人数必然会发生变化,所以最佳分离楼层也会改变。当人员平均疏散能力增加时,最佳分离楼层会上移,因为此时楼梯能够疏散更多人员;当人员平均疏散能力下降时,则相反。因此,在设置最佳分离楼层时,应对相关建筑的日常使用人员进行统计分析,确定年龄分布情况,从而确定人员平均疏散能力。一般而言,一栋建筑内的人员类型不会发生较大变化,因此,最佳分离楼层的设置相对固定。

3 结论

1)任何层数的高层建筑都存在1个或数个最佳分离楼层,运用这些楼层进行分离疏散时,楼梯电梯耦合疏散的效率最高,此时楼梯疏散与电梯疏散过程几乎同时完成,因此,在实际应用中,这些楼层是作为避难层的最佳选择。耦合方案2,即Sky Lobby模式较好地兼顾了效率与可操作性,具有较强的现实意义。

2)高层建筑人员疏散在运用楼梯以及耦合方案2时,疏散时间与建筑高度均呈线性关系,而且耦合方案2所用疏散时间随着楼层的增加越来越接近楼梯疏散时间的二分之一,疏散效率也逐渐提高。

3)不同人群密度与最佳分离楼层无关。这也说明,对于1个层数、电梯都固定的建筑而言,其避难层的设置情况是唯一的。

4)不同人员类型决定了建筑日常使用者的整体疏散能力,以及最佳分离楼层的设置。当人员平均疏散能力较高时,最佳分离楼层会上移,反之则会下降。一般而言,一栋建筑内的人员类型不会发生较大变化,因此,最佳分离楼层的设置相对固定。。