生态补偿区域的空间选择研究

——以青海省国家重点生态功能区转移支付为例

刘晋宏,孔德帅,靳乐山,*

1 中国农业大学人文与发展学院, 北京 100193 2 中国生态补偿政策研究中心, 北京 100193

国内外关于生态补偿的研究内容,主要有生态补偿的内涵和理论基础,生态补偿标准和资金分配,生态补偿政策和机制,生态补偿实践和方法,生态补偿绩效考核和激励机制等[1-5]。生态补偿空间选择是生态补偿机制构建中非常重要的一环。生态补偿的空间选择是指通过适当的方法对不同生态系统服务提供者(或不同区域)进行空间定位,筛选出最有效的生态系统服务提供者(或受偿区域),以提高生态补偿机制的效率[6]。生态补偿区域的空间选择研究是生态补偿机制建立的基础,合理的生态补偿区域空间选择方法可以为生态补偿优先地区的选择提供较为可靠的定量化依据。国际上对生态补偿对象的空间选择研究已趋向成熟,空间选择方法经历了由“效益瞄准”、“成本瞄准”、“效益成本比瞄准”到“多目标、多准则瞄准”的发展。最早是以单一的成本、效益或效益成本比为选择标准的“传统定位法”,如Balcock等将空间选择标准分为效益、成本或效益成本比3个标准[7];Powell和Rodrigues等通过GAP分析法确定生物多样性保护的优先保护区域[8-9];Chomitz等以成本为依据进行空间选择以获得最大的生态环境效益确定低成本高效益的解决方案[10];Barton和Ferraro等以成本效益标准确定生物多样性保护和流域保护的优先补偿区域[11-12]。由单一目标发展到复合目标,学界对于区域生态补偿的空间选择形成了两种主要的研究思路:基于生态系统所产生的效益进行空间选择(以下简称效益法)和基于生态系统服务功能的盈亏状况进行空间选择(以下简称盈亏法)。“效益法”与其他生态补偿领域中的“效益瞄准”基本一致,一般以生态系统服务价值作为核心依据,确定不同区域的生态重要性。“盈亏法”在考虑某个区域的生态系统服务供给状况之外,还将该区域对生态系统服务的消耗状况纳入分析之中,一般将生态系统服务供给与消耗的差值作为界定生态补偿的补偿区域和受偿区域的主要依据。Imbach采用复合生态系统服务目标方法,并且考虑毁林风险因素的影响,对补偿区域进行空间选择研究[13];Ferraro采用非参数复合生态系统服务目标定位方法,并利用距离函数对补偿项目资金进行分配[14];Claassen等学者利用线性得分函数并且把成本作为得分方程中的一个因子进行空间选择定位[15]。在生态补偿的空间选择中,由于考虑空间异质性,有些学者采用GIS 等空间信息工具、运用空间模型分析方法来实现生态补偿目标区域选择。Wendland 等采用空间分析方法确定了马达加斯加生态补偿的优先补偿区域[16]。Atela 等通过肯尼亚47 县的基础数据构建了脆弱性指数地图,用来评价了肯尼亚REDD 项目减贫的空间区域选择[17]。目前,国内对生态补偿对象空间选择的研究刚刚起步[18-20],存在补偿不足或对不需补偿就能提供生态服务的区域实施补偿等问题[21]。我国学者对于目标区域的选择方法研究应多参照成本、效益或成本-效益标准,采用空间模型分析方法等来优化补偿区域选择[22-23]。

本研究以青海省国家重点生态功能区为例来研究生态补偿区域的空间选择。从实际测算结果的实用性来看,在重点生态功能区较为集中的西部省份内部,各个市县的财政能力普遍有限,所提供的生态系统服务在全国范围内可能普遍存在溢出效应。在这种情况下,要在各省份内部构建区域间的横向补偿机制仍然较为困难。在纵向区域生态补偿机制为主的地区,这些重点生态功能区集中的省份所面临的主要问题仍然是如何合理分配上级政府所给予的补偿资金,以提高区域生态补偿政策效率[6]。因此,以盈亏情况确定补偿主体和受偿主体的方法在纵向区域生态补偿机制中存在较为一定的局限性,“盈亏法”并不适用于本研究。国内关于生态补偿区域空间选择的研究尚未形成专门的理论与实证研究,缺少运用两种或者两种以上选择方法进行对比研究的文献。因此,本研究在采用GIS工具、运用空间模型分析方法的基础上,通过应用较为广泛的“传统定位法”中的“效益成本比瞄准”和“效益法”中的“生态补偿优先级(Eco-compensation Priority Sequence,ECPS)”方法来对比分析研究青海省生态补偿区域的空间选择。

1 研究框架

目前青海省的重点生态功能区转移支付资金补助额由三江源生态补偿资金、生态保护引导性补助和绩效奖励资金三部分构成,并且依据一定的分配方式进行分配,在下文中有具体的介绍。为了验证转移支付资金分配的合理性,研究设计如下图1所示,运用ArcGIS 10.0工具中的“重分类”方法和“区域分析”方法得出青海省2015年各市县各类型土地利用面积,根据生态系统价值当量表计算出青海省各市县的生态系统市场价值和非市场价值,采用 “效益成本比瞄准”和“生态补偿优先级”两种方法分别计算出了青海省各市县的补偿优先值,补偿优先值越大,说明该区域越应该优先被纳入生态补偿范围。通过各市县的补偿优先值运用GIS中的几何间隔分类方法分别把这些市县分为3个等级:优先补偿区、次级补偿区和潜在补偿区,与青海省2015年各市县的重点生态功能区转移支付资金的分配进行比较,对生态补偿优先级与转移支付考核县之间的不对等关系进行说明。青海省有21个国家重点生态功能市县,但是实际上青海省2015年对30个市县的重点生态功能区转移支付资金使用情况进行了考核(下文把这30个县称为重点生态功能区转移支付考核县),青海省重点生态功能区考核县的选择能从一定程度反应出青海省对于国家重点生态功能区转移支付资金分配的偏向趋势,因此本文以这30个市县为基础分析其与生态补偿优先级的不对等关系。

图1 青海省生态补偿空间选择Fig.1 Research on spatial selection of ecological compensation areas in Qinghai Province

2 研究区域概况和数据来源

2.1 青海省生态概况

青海省位于中国西部,总面积72万km2,人口583.42万人,少数民族占全省总人口的46.98%。青海省辖2个地级市6个民族自治州48个县级行政单位,共计6个市辖区3个县级市27个县7个自治县3个县级行委,本文把青海省6个市辖区统称为西宁市,把3个县级行委统称为自治州直辖,文中把此41个行政区域作为分析基础。青海省草地面积最大,约37.74万km2。青海省水资源丰富,是长江、黄河、澜沧江的发源地,故被称为“三江源”,水量充沛,境内的中国第一大内陆湖——青海湖,是青海省重要的渔业基地。青海省有各类保护地,拥有森林、湿地、草地、裸地、荒漠等自然景观。青海省的生态区位重要,生态系统的水源涵养、生物多样性保护、防风固沙等服务功能巨大,是我国重要生态功能区与国家生态安全屏障。

2.2 青海省国家重点生态功能区转移支付资金的分配方式

2008年起,中央财政设立国家重点生态功能区转移支付,通过提高转移支付补助系数等方式,加大对青海省三江源等国家重点生态功能区的一般性转移支付力度。2013年,青海省出台了《青海省重点生态功能区转移支付试行办法》(青政办〔2013〕131号)。办法确定青海省三江源区的草原、草甸、湿地,祁连山冰川水源涵养区和青海湖环湖地区的草原、草甸、湿地区域内26个县为重点生态功能区转移支付考核县。2015年,青海省新增4个重点生态功能区考核县,使重点生态功能区转移支付考核县达到30个。

由资金的分配方式来看,《青海省重点生态功能区转移支付试行办法》确定重点生态功能区转移支付纳入省对下均衡性转移支付制度体系,补助资金由青海省财政按县测算,直接拨付到县。青海省重点生态功能区转移支付补助额由三江源生态补偿资金、生态保护引导性补助和绩效奖励资金三部分构成。用公式表示为:

某县重点生态功能区转移支付补助额=该县三江源生态补偿资金+生态保护引导性补助+绩效奖励资金

其中:三江源生态补偿资金,由三江源生态补偿机制确定的现行“1+9+3”教育经费保障、异地办学奖补、农牧民技能培训及劳务输出、扶持农牧区后续产业发展、生态移民生活燃料补助、生态环境保护与生态环境监测评估经费、生态管护机构运转、重点生态功能区日常管护和其他生态补偿等资金构成,原则上根据各地上年度各项生态补偿政策落实情况来确定;生态保护引导性补助,选取标准财政收支缺口、重点生态功能区面积、人口及行政成本差异系数等因素,采取统一的计算公式和方法进行测算,公式表示为:

①某县生态保护引导性补助=当年省财政安排的引导性补助资金总量×(该县补助系数/∑重点生态功能区所在各县补助系数)

②某县补助系数=[该县标准收支缺口权重×0.65+该县重点生态功能区面积权重×0.15+该县总人口权重×0.2]×行政成本差异系数

绩效奖励资金,根据生态补偿政策落实情况及生态环境质量考核结果来确定,公式表示为:

但动物园中的北白犀停止了繁殖。研究发现,雄性犀牛为了保护领地而发生争斗是激发性激素的重要途径。但人工环境中,雄性犀牛没有了领地,也无法维持以前的领地意识,性激素分泌锐减;雌性犀牛长期不能繁殖,导致繁殖能力衰退直至绝育。

①某县绩效奖励补助额=该县绩效考评得分×(全省绩效奖励补助总额/∑重点生态功能区所在各县绩效考评得分);

②该县绩效考评得分=该县各项生态补偿政策落实情况考评得分×0.5+该县环境保护目标考核得分×0.25+该县生态环境质量考核得分×0.25。

2015年青海省国家重点生态功能区转移支付总资金为20.74亿元。图2为青海省2015年各市县的国家重点生态功能区转移支付资金分配情况。从图中可以看出,国家重点生态功能区转移支付资金主要分配给了青海省南部和中部的市县,而西北部和东北部的市县获得的转移支付资金相对较少。转移支付资金超过8000万的县有4个,分别是共和县、杂多县、玉树县和囊谦县,其中杂多县、玉树县和囊谦县都位于青海省南部地区。青海省南部地区的行政成本差异系数为1.2,高于青海省其他地区的行政成本差异系数1,从而使青海省南部地区获得的生态保护引导性补助偏高。41个市县中有30个市县是重点生态功能区转移支付考核县,其他11个市县的生态转移支付资金都在2000万以下,但是也有4个重点生态功能区考核县的补偿资金不到2000万,分别是天峻县、大通回族土族自治县、乐都县和民和回族土族自治县,这些转移支付资金不到2000万的县大多集中在青海省的西北部和东北部。西北部的市县比如天峻县由于自然环境特殊,人口密度小,导致所分配的资金少;而西北部市县比如乐都县、大通回族土族自治县和民和回族土族自治县由于面积小,所以获得的生态保护引导性补助就少。

图2 青海省2015年国家重点生态功能区转移支付资金分配情况Fig.2 The transfer payment of national key ecological function areas of Qinghai Province in 20150:天峻县;1:自治州直辖;2:德令哈市;3:祁连县;4:刚察县;5:门源回族自治县;6:格尔木市;7:海晏县;8:都兰县;9:大通回族土族自治县;10:乌兰县;11:互助土族自治县;12:共和县;13:湟中县;14:湟源县;15:乐都县;16:西宁市;17:平安县;18:民和回族土族自治县;19:治多县;20:兴海县;21:贵南县;22:循化撒拉族自治县;23:同仁县;24:曲麻莱县;25:同德县;26:玛多县;27:泽库县;28:玛沁县;29:格尔木市;30:称多县;31:甘德县;32:达日县;33:杂多县;34:玉树县;35:班玛县;36:囊谦县;37:贵德县;38:尖扎县;39:化隆回族自治县;40:久治县;41:河南蒙古族自治县;图中6和29区域都属于格尔木市,所以共41个行政区域

2.3 数据来源

本研究所用核心数据为2015年中国土地利用现状遥感监测数据库数据,来源于中国科学院资源环境科学数据中心,2015年数据更新是在2010年数据基础上,基于Landsat 8遥感影像,通过人工目视解译生成,数据是在1∶10万比例尺土地利用现状遥感监测数据基础上通过矢量数据栅格化生成的1 km栅格数据。青海省国家重点生态功能区转移支付资金分配金额来源于青海省财政厅,青海省各市县的GDP数据来源于《中国县域统计年鉴2016(县市卷)》。

3 青海省各市县生态系统价值核算

根据2015年的LUCC(土地利用变化)分类体系,运用ArcGIS 10.0软件对青海省各市县的生态用地情况进行分析。首先采用“重分类”工具对青海省土地利用类型进行重新划分,划分为森林、草地、农田、湿地、河流(湖泊)和荒漠等6类,然后分别对这6类土地利用类型进行第二次“重分类”,接着采用“区域分析”工具统计青海省各市县的这6类生态用地面积。表1是谢高地等提出的不同生态系统单位面积生态服务价值当量表[24],从表中可以看出生态系统服务划分为供给服务、调节服务、支持服务和文化服务,本研究把供给服务提供的价值归为市场价值,调节服务、支持服务和文化服务提供的价值归为非市场价值,并在表中加入了市场价值当量和非市场价值当量,将生态系统服务当量转化为价值量需要合理确定每个生态系统服务当量因子的经济价值。参照R.Costanza方法[25]的原理将1 hm2农田的每年自然粮食产量的经济价值作为1个生态系统服务价值当量因子的经济价值[26]。根据谢高地(2015)最新研究成果,2010年我国标准的生态系统生态服务价值当量因子的经济价值约为3406.50元/hm2[27]。用表1中的当量乘以经济价值就得到生态系统服务价值系数COEFh。生态系统服务价值的计算公式为:

VALtotal=∑(ACRh·COEFh)

(1)

式中,VALtotal为每个市县的生态系统服务价值,ACRh为市县内第h种土地利用类型的面积,COEFh为市县内第h种土地利用类型的生态系统服务价值系数,本研究中的COEFh是通过表1中的当量乘以生态系统服务的经济价值3406.59元/hm2得到。计算后可以得到青海省2015年各市县的市场价值总量和非市场价值总量,如表2所示。

表1 中国生态系统单位面积生态服务价值当量表[24]

表2 青海省2015年各市县生态系统服务价值

表2是在2015年中国土地利用现状遥感监测数据库数据的基础上,利用ArcGIS和青海省的县界线把青海省在空间上划分为41个市县等行政单位,本文的研究区域划分都基于该41个市县行政单位,表中的自治州直辖是青海省3个行委的统称。从表2中可以看出,青海省各市县的市场价值和非市场价值具有较大差异,市场价值均小于非市场价值,结合各市县生态系统总价值和图2中各市县的位置,自治州直辖、格尔木市、治多县、曲麻莱县、杂多县等西部市县的生态系统服务价值高于大通回族土族自治县、互助土族自治县、乐都县、民和回族土族自治县、湟中县、循化撒拉族自治县、同仁县等东部市县。格尔木市的生态系统服务价值最大。

4 青海省各市县生态补偿区域的空间选择

4.1 效益成本比瞄准分析

“效益成本比瞄准”方法属于“传统定位法”,计算公式为:

Rm=VALm/Cm

(2)

从图3中可以看出,青海省优先补偿区主要集中在西北部和东北部,有16个市县;次级补偿区主要位于青海省南部和中北部,共14个市县,潜在补偿区主要青海省东部和南部的个别市县,共11个市县。

图3 青海省生态补偿优先等级(效益成本比瞄准法)Fig.3 The priority level of ecological compensation of Qinghai Province

4.2 生态补偿优先级分析

生态补偿优先级(Eco-compensation Priority Sequence,ECPS)是应用比较广泛的一种空间选择方法。计算公式为:

ECPS=VALm/GDPm

(3)

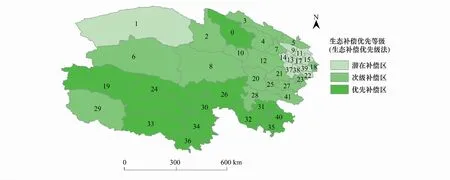

式中,ECPS为生态补偿优先级,VALm为第m个区域的生态系统服务的非使用价值,GDPm为第m个区域的GDP。本研究中用青海省各市县的生态系统非使用价值分别除以2015年青海省各市县的GDP,就得到青海省各市县生态补偿的优先等级,并根据结果用ArcGIS 10.0软件中的几何间隔分类方法把这些市县分为3个等级:优先补偿区(45.3 从图4中可以看出,青海省优先补偿区主要集中在青海省南部,有12个市县,包括果洛州的玛多县、甘德县、达日县、班玛县、久治县,玉树州的玉树县、称多县、杂多县、囊谦县、治多县、曲麻莱县和海西州的天峻县。次级补偿区主要位于青海省中部,有17个市县,包括海西州的德令哈市、格尔木市、都兰县和乌兰县,海南州的共和县、贵南县、同德县和兴海县,海北州的祁连县、刚察县、海晏县和门源回族自治县,黄南州的泽库县、同仁县和河南蒙古族自治县,果洛州的玛沁县,海东市的民和回族土族自治县。潜在补偿区主要在青海省东北部,有12个市县,包括海西州的自治州直辖,西宁市的西宁市本级、大通回族土族自治县、湟中县和湟源县,海东市的互助土族自治县、乐都县、平安县、循化撒拉族自治县和化隆回族自治县,海南州的贵德县,黄南州的尖扎县。 图4 青海省生态补偿优先等级(生态补偿优先级法)Fig.4 The priority level of ecological compensation of Qinghai Province 先把运用“效益成本比瞄准”方法得到的生态补偿优先等级(图3)和2015年青海省各市县重点生态功能区转移支付资金分配情况(图2)进行比较可以发现:图3和图2分配方式在很大程度上是不吻合的,图3中优先补偿区集中在青海省北部,而从所获转移支付资金金额上来看,青海省南部市县金额明显多于青海省北部的市县金额。由于计算过程中没有考虑到“面积”、“人口”等民生因素,导致结果与实际分配有很大的分歧。 然后把用“生态补偿优先级”方法得到的生态补偿优先等级(图4)和转移支付资金分配情况(图2)比较发现:图4与图2显示的2015年青海省转移支付资金的分配基本吻合,不同的地方在于2015年海西州范围内的市县得到的转移支付资金较少,而本研究发现海西州范围内的市县比如格尔木市和自治州直辖的生态系统服务价值都很高,由于人口少等民生因素的影响,这些市县在重点生态功能区转移支付资金分配中没有得到足够的重视,本研究结合环境因素和民生因素研究青海省生态补偿的空间选择,发现海西州的市县多数属于次级补偿区,应该得到更多的补偿资金。青海省41个市县行政单位有30个重点生态功能区转移支付考核县,从“生态补偿优先级”划分结果与青海省的转移支付考核县的分布情况来看,青海省现有的30个转移支付考核县中,有12个属于优先补偿区,14个属于次级补偿区,4个属于潜在补偿区。大通县,乐都县,民和县和海晏县为2015年新增的重点生态功能区转移支付考核县,这4个县都位于青海省东北部区域,经济比较发达,说明青海省近年来重点生态功能区转移支付资金分配开始顾及到经济相对较好的市县,民生因素在青海省生态补偿资金分配过程中所占比例有减少的趋势,相对的环境因素在资金分配过程中所占比例有增加的趋势,这与本研究的出发点和研究方法吻合,在生态补偿区域的空间选择中,“效益法”相对更合理,可见环境因素和民生因素同样重要,需要在保护环境的基础上改善民生。 表3是青海省2015年国家重点生态功能区转移支付资金在不同补偿区之间的分配情况,把“生态补偿优先级(ECPS)”和重点生态功能区考核县做不对等分析。从2015年不同优先级的市县所获得的转移支付资金总量来看,次级补偿区最高,优先补偿区次之,潜在补偿区最低。从各个市县的平均资金量来看,优先补偿区最高,次级补偿区次之,潜在补偿区最低,不同优先级的市县之间差别较大。在优先补偿区、次级补偿区和潜在补偿区中,属于重点生态功能区考核县的市县所获得的平均资金量都明显高于非重点生态功能区考核县,从重点生态功能区考核县所获得的平均资金量来看,优先补偿区的重点生态功能区考核县最高,次级补偿区的重点生态功能区考核县区次之,潜在补偿区的重点生态功能区考核县最低。次级补偿区的非重点生态功能区考核县所获得的平均资金量高于潜在补偿区的非重点生态功能区考核县所在市县平均资金量。这些都在一定程度上反映了现有资金分配确实更加倾向于重点生态功能区。但是次级补偿区17个市县有3个不属于重点生态功能区考核县,而潜在补偿区有4个市县属于重点生态功能区考核县。 表3 青海省2015年国家重点生态功能区转移支付资金分配情况 本研究利用“效益成本比瞄准”方法和“生态补偿优先级”方法分别来验证青海省重点功能区转移支付资金分配的合理性。通过研究结果可以发现:(1)运用“效益成本比瞄准”方法得到的生态补偿优先等级与青海省国家重点生态功能区转移支付的资金分配在很大程度上存在分歧,“效益成本比瞄准”方法适用于森林、草原等基于要素的生态补偿机制,不适用于区域机会成本难以确定的区域性的生态补偿。(2)运用“生态补偿优先级”方法得到的生态补偿优先等级与青海省国家重点生态功能区转移支付资金分配基本吻合。结果显示:青海省优先补偿区主要集中在青海省南部,次级补偿区主要位于青海省中部,潜在补偿区主要在青海省东北部,海西州内的很多市县没有得到相应的补偿。“生态补偿优先级(ECPS)”是更适合区域性生态补偿的空间选择研究方法。(3)通过生态补偿区域空间选择的不对等关系来看,优先补偿区各个市县的平均资金量大于次级补偿区各个市县的平均资金量,次级补偿区各个市县所获得的平均资金量大于潜在补偿区各个市县所获得的平均资金量。属于重点生态功能区考核县的市县所获得的平均资金量都明显高于非重点生态功能区考核县。但是次级补偿区17个市县有3个不属于重点生态功能区考核县,而潜在补偿区有4个市县属于重点生态功能区考核县,原有的资金分配方式主要依据民生因素进行分配,没有很好的把环境因素作为主要因素之一,而“生态补偿优先级”方法是更适合区域性生态补偿的空间选择研究方法。 根据本研究的结论,可以得到政策含义:(1)在研究森林、草原等基于要素的生态补偿空间选择时,运用“效益成本比瞄准”方法更好,在研究区域性生态补偿的空间选择时,“生态补偿优先级”方法更合理一些。(2)青海省重点生态功能区转移支付资金应该向生态环境较重要的地区倾斜,而不是把民生因素作为资金分配的主要依据,应该加大海西州格尔木市和自治州直辖等生态系统服务价值高的转移支付力度。(3)要建立合理的生态补偿考核机制,把青海省的11个非重点生态功能区考核县县得到的转移支付资金也纳入到生态补偿绩效考核的范围中,使生态补偿资金能够全部被纳入到考核体系之中,这样有利于生态补偿资金的生态目标实现。(4)建立生态综合补偿机制,统筹分配和使用资金,使资金的使用效率达到最大化。

4.3 “效益成本比瞄准”和“生态补偿优先级”方法得到的生态补偿优先等级的对比分析

4.4 以“生态补偿优先级”方法得到的生态补偿优先等级为例说明生态补偿区域空间选择的不对等关系

5 结论与政策建议