“龟城”泾阳

南山北水新泾河

如诗如画看今朝

崇文塔立泾河城

茯砖茶暖泾河人

诗情画意好风景

泾阳位于泾河之北,古以水之北为阳,故名。其名最早见于《诗经·小雅·六月》:“玁狁匪茹,整居焦获,侵镐及方,至于泾阳。”据《陕西省志·行政建置志》载,设县于战国晚期,至今约2200年。泾阳县位于陕西省关中平原中部,泾河下游,是中国大地原点所在地,地理位置优越,素有“关中白菜心”美誉。

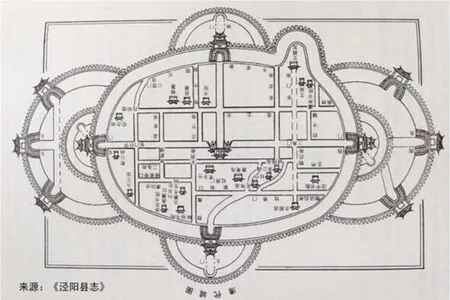

据《陕西省志·行政建置志》载,秦时泾阳县城在今县北2里,历两汉、曹魏、西晋,县虽改名池阳,但县城位置一直未变。至前秦皇始二年(352)复置泾阳县时,县城迁至今县东南30里故县村。隋开皇三年(583)迁县城于今址,以后再未变迁。元至正二十七年(1367),张思道令右丞魏文佐修筑县城,城高3丈5尺,城壕深7尺,东西1里240步,南北1里40步,周长3里20步;明景泰元年(1450)、成化十三年(1477)、嘉靖二十六年(1547)、崇祯四年(1631)、崇祯八年(1635)都进行过修缮;明清之际,为了有效抵御战乱和匪患,泾阳县城修筑起坚固的城防工事。

泾阳县城的城墙布局并不像北平和西安古城墙那般方正规整,而是呈标准的椭圆形,城墙四门的瓮城也建成半园状,紧贴在城墙的四周,如果从空中俯瞰,县城城池颇似一只巨大的乌龟匍匐在泾河北岸的滩地之上,别致而又坚固,故又称“龟城”。

龟城,守护了曾经的生灵,也留下了一段有趣的传说。

据传,明代初年,开国皇帝朱元璋采纳谋士朱升的建议,实施“高筑墙、广积粮、缓称王”的韬光养晦之策,以期巩固刚刚建立的大明政权。一时间,全国各府、州、县衙驻地筑城之风大盛。处于关中腹地的泾阳也不例外。时任泾阳县令为了向朝廷表功,征调大批民工选定泾河以北、宝丰寺以南的平坦开阔之地夯土筑城。经过近一年的艰辛劳作,一座外形效仿长安古城的方形城池终于矗立在泾水之阳。在满城百姓的欢庆声中,那位坚决贯彻朝廷决策的泾阳县令也得到了上级的嘉奖并擢升为长安府尹。

满城百姓的喜悦之情并没有长久地保持下来,就在城墙工程完工的第二年初夏,泾河上游降下一场百年一遇的特大暴雨,雨水汇聚成巨大的洪峰如同一只饥饿的猛兽,沿着古老的河床汹涌东流。所到之处,房屋、农田、树木、牲畜尽被吞噬,也将竣工不到半年的泾阳县城夷为平地,满城生灵尽遭涂炭。大水过后,继任的泾阳县令接过了续筑县城的接力棒。这一次,他再也不敢盲目上马,而是轻车简从,访贤问能,寻求最佳建城方案。寻访途中,县令遇到一位鹤发童颜、长须飘髯的云游道士。听完县令的陈述,道人略作思忖,开口说道:“邑居泾之阳,龟卧碧波上,重土惜民力,城池若金汤。”按照道人的指点,县令召集当地多名能工巧匠,集众人智慧,设计出龟状椭圆形城池,于农闲时节征调少量民夫,清理出县城废墟中散落的砖石,就地取材,起动城池建设工程。如遇农忙时节,则停止施工,让农夫回家收获耕种,农闲时节恢复施工。如此建建停停,3年之后,一座黄土夯筑、青砖砌面、外形别致的县城城池重现泾河之滨。泾河之水涨涨落落,起起伏伏,但再也没有危及到泾阳县城的安全。当地人都说,是县城的乌龟形状消解了泾河水患,保护了一方百姓安宁。

民国期间,曾屡次整修,但主体结构依旧。解放时,四周城墙基本完好。泾阳县城虽屡有修葺,但其基本形制一直保持到了新中国成立之后。1958年以后旧城逐渐被销毁。解放前县城是国民党县政府驻地,街道狭窄不平,民生凋敝,街市萧条。建国后,县城是全县的政治、经济文化、交通中心。

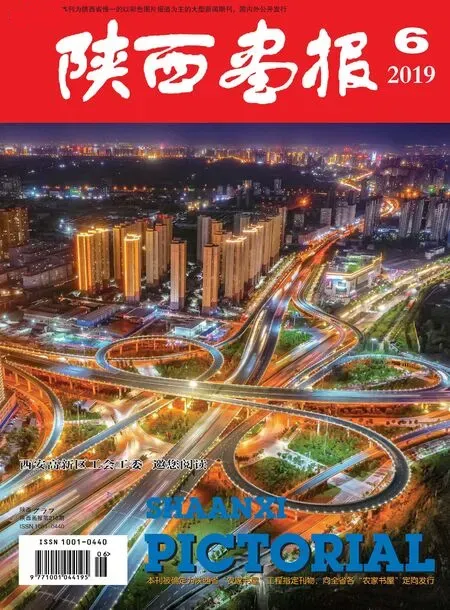

如今,泾河新城作为国家级新区——西咸新区的五大组团之一,按照“大西安北跨战略核心聚集区”的发展定位,坚持“做最优生态环境、引最多优秀人才、聚最强高端产业”的发展思路,围绕“产业高端、城市田园、保障领先、党建标杆”,坚定不移地抓好各项工作落实,持续强化“南山北水·灵动泾河”的品牌影响力,新城产业竞争力、综合承载力、绿色发展力稳步增强,一个生态优良、环境优美、业态丰富、品质高端、功能完善的现代化新城正在快速崛起。

如今的泾河依旧水迢迢,泾河两岸的百姓安居乐业,和谐幸福。泾河新城正洋溢着蓬勃的活力,伴随着崭新起点,以同步潮流的服务风范,朝着南山北水·灵动泾河的目标,铸就新城典范。