如何提高敦煌文化术语翻译的准确性

——以敦煌石窟建筑术语翻译为例

曾丽馨

(兰州城市学院国际文化翻译学院,甘肃兰州 730070)

引 言

敦煌文化包罗万象,内涵丰富,是一种跨民族、跨地域、跨学科的历时性文化。莫高窟被称为“东方的卢浮宫”,其中的石窟建筑艺术,不仅是历代建筑艺术家展现其艺术造诣的舞台,也是中西文化交流与传播的平台。译者,作为文化传承者,应责无旁贷地担负起敦煌文化对外传播的使命。

中国有着悠久的翻译史,术语翻译实践源远流长。从佛经翻译到明末清初的科技翻译,再到五四前后的西学翻译,乃至今天的全方位、多领域的翻译实践,许多新概念、新术语应运而生。就敦煌文化翻译而言,目前相关的译著少,且质量良莠不齐。敦煌术语的翻译呈混乱状态,译文五花八门,问题比比皆是。如何提高敦煌文化术语翻译的准确性,则是译者面临的最大挑战。本文以敦煌石窟建筑术语翻译为例,在总结术语翻译标准、策略与方法的基础上,主要从译者的能力及翻译质量评估模式两方面讨论如何提高敦煌文化术语翻译的准确性。

一 术语翻译标准

在术语翻译中,翻译规范起着重要作用,因为规范是目标语和社会对译者的期待,制约翻译过程中可接受的方法和策略。辜正坤在《外来术语翻译与中国学术问题》一文中对10个流行译名的讨论从准确性出发,强调只有在准确的前提下,再追求系统性、可辨性,才能锦上添花[1]。姜望琪提出术语翻译的三项标准: 准确性、可读性、透明性,主张三者兼顾,但强调准确性是第一位的,可读性、透明性不能以牺牲准确性为代价。当一个术语有不同译名时,他认为没有必要强求统一。要尊重语言规律,允许约定俗成[2]。侯国金认为术语翻译的准确性难以界定,即“准确”到何种程度才能算准确。他反对“不可读的准确,有悖系统性和可辨性的准确”,主张术语翻译应遵循“系统-可辨性原则”[3]。信娜基于术语翻译的内在规律及术语的一系列特点,提出术语翻译“极似”标准体系,即“译语”术语极其接近或非常相似于原语术语。该体系“以‘极似’为核心,以术语形式、术语内容、术语风格为实现维度”,并将每一维度“具化以构筑术语翻译标准体系”[4]。郑述谱认为首先应该关注术语的约定属性。在翻译实践中,应该区别对待已经标准化的术语与未经标准化的术语。对于前者而言,第一位的是要遵守已有约定,即颁布的标准。至于后者,可以考虑相约一些统一的措施[5]。林予婷、张政主张“重要的术语翻译,一定要遵循‘准确性’‘单义性’的原则”[6]。胡叶、魏向清认为,准确性实际上是“术语‘专业性’‘单一性’‘科学性’和‘确切性’等定名原则的跨语体现”,姜望琪的标准主要针对“单个术语命名要求的”,若将侯国金的“单个术语置于概念子系统加以考察,正好弥补了姜氏标准的局限”[7]。

从以上术语翻译标准讨论来看,不管是信娜的“极似”,还是侯国金的“系统性、可辨性原则”,都是一种术语翻译的理想状态,也就是源语中术语所代表的概念与译语所代表的概念完全一致,即“术语在谈话者双方的心目中产生的印象是相同的”[8],这和姜望琪提到的“透明性”概念一致,均指“读者能从译名轻松地辨认出源词,能轻松地回译,它强调的是译语和源语之间的直译对应性”[2]。侯国金的“系统性、可辨性原则”则是将术语置于一个大的范畴和体系下来探讨,是姜氏标准局限的有益补充。尽管大家对翻译标准有不同的提法,但归根结底还是回归准确性,这需要一定的评估模式来保障。

二 术语翻译策略与方法

不同的文本类型具有不同的文体特征,因而也应采用不同的翻译策略与方法。姜秋霞在《敦煌文化翻译: 策略与方法》一文中,针对敦煌文化内容涵盖广、知识性强、专业化程度高的特点,从宏观上提出敦煌文化翻译应以异化为主体,兼用融合化、趋同化策略,并在一定程度上以归化策略寻求文化间的理解与接受。同时从微观的角度提出具体的翻译技巧和方法,主要为“直译”“回译”“象译”“概译”“类译”“似译”“体悟式翻译”“杂合译”和“补译”(“音译+”“直译+”)。姜秋霞强调“策略对应一定的方法,但不等于方法。一种策略包含多种方法,一种方法可以蕴含多种策略”[9]。沈群英认为:术语的精准翻译,不仅取决于译者的词汇知识、翻译理论和实践知识,还要有术语意识,提出“找译”和“创译”的方法。“找译”主要针对目的语文献中已有对应词的源语术语;“创译”针对目的语文献中尚无对应词的固有术语[10]。陈含英立足于越剧外宣翻译研究现状,提出三种翻译途径:“寻找异质文化关联性,填补目标域文化空位”,“理顺内在逻辑,重构概念逻辑系统”和“实现功能对等,传播文化正能量”[11]。孙毅、孟林林从认知术语学的角度详细分析网站新闻英译出现的问题及原因,结合翻译软件提出三种解决方法:术语规范化、再概念化和再范畴化[12]。苟丽梅认为“科技术语翻译应遵循翻译的信息等价性标准”,提出直译、意译、音译、半音半意译、形译、原样拷贝六种翻译方法[13]。覃成强、石春让提出音译法的七种新模式,即零翻译、纯音译、谐音译、音义结合法、形译法、省音译与创造新词[14]。郑述谱将术语分为已经标准化的术语和未经标准化的术语,对于前者要遵守已有约定,对于后者可以考虑相约一些统一措施,如“不译法”“试译法”“定义法”“连缀法”四种类似体例的约定[5]。

从以上术语翻译策略与方法讨论来看,大多数研究者首先关照文本特征,继而提出有针对性的策略与方法。策略以归化、异化、融合化、趋同化为主;方法则有“直译”“意译”“音译”“补译”“不译(零译)”“找译”“创译”(“象译”“概译”“类译”“似译”)等。笔者认为这些策略与方法基本涵盖各个领域、各个专业术语翻译的内容,因而在下文案例讨论中予以遵循。

三 如何提高敦煌文化术语翻译的准确性

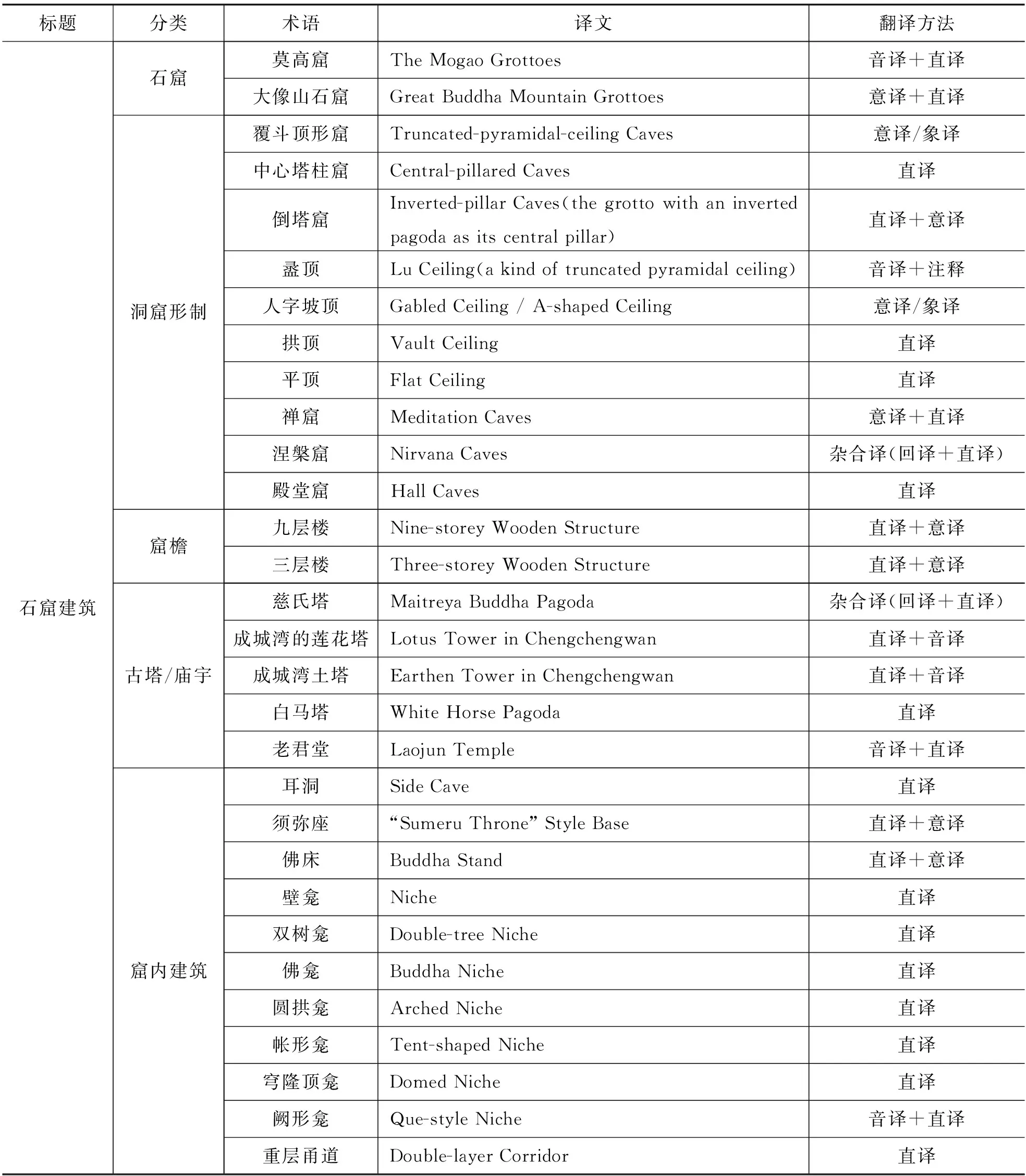

所谓准确性就是能够客观地对术语进行解释说明,没有错误、遗漏、片面、主观性较强或容易产生误导的信息。作为译者,首先受到源语的限制,不能选择不忠实于源语的译名;同时,又受到译语的限制,要想让自己的译品有读者,就得用读者能明白的译名来翻译。徐嵩龄探讨了影响我国术语翻译准确性的八个问题,并提出非常具体的建议,如:区分概念性术语与非概念性术语、“专词专译”“一词多译”“同义词翻译”“词组型术语”“音译”“精于炼字”、建立术语管理体制等[15]。笔者认为要想提高术语翻译的准确性,至少应做到:语言尽量简洁,没有冗余信息,便于记忆和书写;译文来源真实可靠,经过查证核实;尊重约定俗成;自始至终体例保持一致。下面将以图表的形式展示敦煌石窟建筑术语的详细分类及对应的译文与翻译方法。

由表1术语译文可见,同类术语体例基本保持一致,尤其是核心词,如:石窟选用 “grotto”(区别于各个洞窟),具体洞窟形制采用“cave”,窟内各龛选用“niche”。核心词前采用由连词符相连的合成形容词进行修饰,如:“Que-style niche”“double-layer corridor”。这种构词法语言简洁规范,尊重约定俗成,来源经过查证,真实可靠。

除译文外,术语对应的翻译方法主要有:“直译”“意译”“直译+意译”“直译+音译”“音译+注释”“音译+直译”“杂合译”“回译”和“象译”等。采用这些翻译方法的原因主要在于汉英语言的差异。作为译者,如何克服语言差异带来的障碍,达到交流的顺畅,“找译”和“创译”是两种路径。以表1中的“回译”和“象译”法为例。“回译”法多为回溯敦煌文化名称的古译英文名称,译名多为梵文的音译,可以找到现成的译法。如:“涅槃窟”中的“涅槃”是梵文“nirvana”的音译;“佛床”中的“佛”是梵文“Buddha”的音译。这种译法在西方语言中广为接受,又尊重了约定俗成,言简意赅。“象译”法是“符号转换+意象对应”的语言翻译方法,如:“人字坡”译为“A-shaped slope”,通过译入语文化中的象形符号,外加译者的艺术想象而“创译”出的翻译方法,可再现形象。

当然,译语的质量,尤其是准确度如何,取决于多个因素,如译者的翻译能力,包括相关领域文化背景知识、信息检索能力、术语意识、经验及灵活应用翻译方法的能力,同时,建立一套术语翻译质量评估模式和术语管理体制必不可少。

(一)译者的能力

前面已经说过,敦煌文化大部分术语都有丰富的文化内涵,要想译文准确,可接受性强,译前多方查阅,了解术语背景知识、考证原文内涵是准确翻译的先决条件之一。就敦煌石窟建筑术语而言,查阅、考证及信息检索的途径包括:(1)借助各类工具书,如:《敦煌大辞典》《普林斯顿大辞典》《佛教大辞典》《英汉双向建筑词典》《敦煌石窟知识辞典》《云冈石窟辞典》;(2)借助网络搜集查证,如:百度百科,维基百科(中、英文)版,敦煌研究院官网、数字敦煌(中、英文)等;(3)添加与敦煌研究相关的微信公众号,请教敦煌学方面的专家等。除此之外,译者的术语意识、翻译经验、运用翻译方法的灵活度是译文质量高低的决定因素。

以须弥座为例。从百度百科得知,该名源于佛教,就是用须弥山作佛像的基座,显示对佛的尊敬。故后凡是比较高贵的建筑基座都采用须弥座形式。仅从字面意思来看,“Sumeru seat”似乎是一个恰当的译文,从维基百科英文版检索发现,“seat”一词源于爱丁堡系列山峰之最高峰——亚瑟王座(Arthur’s Seat is the main peak of the group of hills in Edinburgh, Scotland),译文似乎并无不妥。然而,译者如果搜索图片会发现,须弥座自下而上由七部分构成,每部分的石雕装饰极其精美,有各种图案,如宝相花、卷草纹、如意云纹等,整体看上去像极了皇冠,高贵华丽。那么,作为译者,如何将术语内涵尽可能在译文中传达出去?各种检索工具便派上用场。经查,维基百科英文版上有这样一条:“The ‘Sumeru Throne’(须弥座)style base is a common feature of Chinese pagodas. The highest point (the fi-nial bud) on the pyatthat, a Burmese-style multi-tiered roof, represents Mount Meru。”由此可见,英文中对“须弥座”已经有了约定俗成的表达形式“‘Sumeru Throne’ style base”,而且表意生动形象,译者只需找到对应译文即可,切不可自己创新。

表1 敦煌石窟建筑术语分类及对应译文与翻译方法

(二)术语翻译质量评估模式

如何提升术语翻译的准确性,除了译者本身的各种能力起作用外,建立一套术语翻译质量评估模式必不可少。笔者借鉴邵春美基于Sager 提出的术语的三个维度[16],提出术语翻译质量评估的三个参数,即认知和谐度、形式贴合度和读者接受度。下面通过译例详细分析。

1. 认知和谐度

认知和谐度是指特定时空条件下主体对客体认知的一致性,通常情况下不同主体对某一客体的认知和谐度越高则越能达成共识。以敦煌的标志性建筑“九层楼”为例。初看这个术语,译者想当然地会直译为“the nine-storey building”, 似乎译文对原文做到了对应与忠实。然而,该译文准确吗?当读者看到译文“building”后,他的理解是否和“九层楼”所传达的概念和谐一致?答案当然是否定的。凡是去过敦煌,或看过“九层楼”图片的人都知道,此“楼”非彼“楼”。这里的“九层楼”实乃第96窟窟外木构建筑之俗称,也叫窟檐,是一种“遮蔽性”建筑,以木结构为主,上有彩塑。借助图片正确理解原文之后,显然“building”一词是对原文不准确理解的产物,应该摒弃,而取其意“wooden structure”更为妥帖。“九层楼”意译为“the nine-storey wooden structure”,既具可读性,又准确再现了原文内涵,是原文和译文认知和谐度的高度统一。

2. 形式贴合度

形式贴合度是指译语术语在语言形式上与概念反映的客体间的相关性。从语言的层面考察用以表达概念的语言形式,在术语形成过程中,通常有三种定名方式:使用现存语言资源;对现存语言资源进行修改;创造新的语言资源。以“慈氏塔”为例。搜索百度百科发现,有两个含义:(1)慈氏塔位于洞庭湖边西南,为“巴陵胜状”之一。(2)原坐落在距莫高窟东南约15公里的三危山老君堂,为便于保护和研究,于1982年搬迁到莫高窟,是一座八边形平面土木结构的小型单层塔。显然,作为敦煌的建筑,是第二种含义。那么,慈氏是否为一种姓氏?按佛典解释,“慈”是弥勒菩萨的姓氏,“慈氏塔”为供奉弥勒菩萨之塔。术语“弥勒菩萨”在梵语中的对应词为“Maitreya Boddha”,在藏语中为“Jampa”,本着敦煌文化向外传播的宗旨,“Maitreya Boddha”比“Jampa”在语言形式上更为贴合。那么“塔”又如何翻译呢?“tower”还是“pagoda”?有何区分?根据朗文英语辞典(https://www.ldoceonline.com/dictionary)的解释,“pagoda”意为“a Buddhist temple that has several levels with a decorated roof at each level”;“tower”意为“a tall narrow building either built on its own or forming part of a castle, church etc”。通过对比英文释义发现,“pagoda”较“tower”在语言的内涵上与概念反映的客体间的相关性更高,更为准确。综合以上因素,“慈氏塔”译为“Maitreya Boddha pagoda”。

3. 读者接受度

读者接受度指术语的实际使用情况以及在译语语境中检验译语术语流通的效度。只有符合英语的规范和习惯的译词才能经得起时间的考验,也就是说凡读者接受度高的术语,其流通的效度高,也更具有持久性。以“人字坡”为例。其汉语释义为:洞窟顶部呈人字形坡面的窟顶。窟顶的前部做成两面坡的屋面形式,坡面上塑出或绘出椽子,椽间望板上满绘各种图案。从其定义可以得出,它是一种人字形屋顶,那么英文中有对应的表达“gabled ceiling”,直译不仅准确,而且读者接受度高。当然,除了直译外,象译法“A-shaped ceiling”也不失为一种理想的方式。这种译法非常形象,在读者脑海中立刻形成图像,沟通效果较好,流通效度高。

当然,术语翻译质量评估模式很多情况下是三个维度的结合:先在译语中找到与源语概念认知和谐度高的译语概念,再用形式贴合度较高的语言形式表达为译语术语,最后在译语语境中检验译语术语流通的效度[16]。以术语“覆斗顶形窟”的翻译为例。百度百科的定义为:“又称倒斗型窟。平面方形,正壁开龛。窟顶中心方形深凹藻井,四面呈斜坡状,形如倒斗,故名。”查看相关图片可知,这种形制就如同削去塔尖的金字塔一般。金字塔世界闻名,何不采用形象的翻译方法呢?通过查阅维基百科英文版,找到了相关的解释:“These caves may have a truncated pyramidal ceiling sometimes painted to resemble a tent, or they may have a flat or gabled ceiling that imitates traditional buildings。”同时,为了进一步佐证,笔者查阅敦煌研究院官网(http://www.dha.ac.cn),查看第249窟(典型的覆斗顶形窟)的英文解释,找到如下信息:“Mogao Cave 249—This cave has a truncated pyramidal ceiling with zaojing, which was a new fashion in the Western Wei, following the earlier prevailing central-pillared style. This kind of roof provides a broader view of the cave and more freedom for the motif arrangement。”结合维基百科和敦煌研究院的佐证材料,选用“覆斗顶”已经约定俗成的译名“truncated pyramidal ceiling”,为了让它更加简洁,用连词符构成复合形容词,共同修饰核心词“caves”,因而,“覆斗顶形窟”最终的译名为“truncated-pyramidal-ceiling caves”。在认知上,主体(读者)对客体(实物+译名)达到了和谐统一;在语言形式上表意准确,与客体间的相关性较高,贴合度高;在读者接受度上,译名易于和读者沟通,流通效度好。简言之,此译名经得住三种评估模式的检验,最终达到了术语翻译的准确性。

四 结 语

敦煌不仅是中国的,也是世界的。“敦煌石窟艺术是我国的国宝,也是世界文化遗产,它的规模之大、历时之长、内容之丰富、技术之精湛、保存之完好都是举世罕见的。”[17]如何让敦煌文化走出国门,走向世界,是文化翻译者的使命。提高术语翻译的准确性,是让敦煌走向世界的敲门砖。译者的术语翻译能力、信息检索能力、灵活运用翻译方法的能力是译语准确性的条件。同时,辅助一套术语翻译质量评估模式,是检验译文准确性的工具,也是术语在译文语境土壤中能否茁壮成长的保障。作为译者,只有具备强烈的术语翻译意识,过硬的术语翻译功底及敏感的术语翻译质量甄别能力,才能真正提升术语翻译的准确性,从而凸显敦煌在国际社会中的文化身份。