工业化住宅满足多元化需求应变技术初探

■ 孟 刚 MENG Gang

0 引言

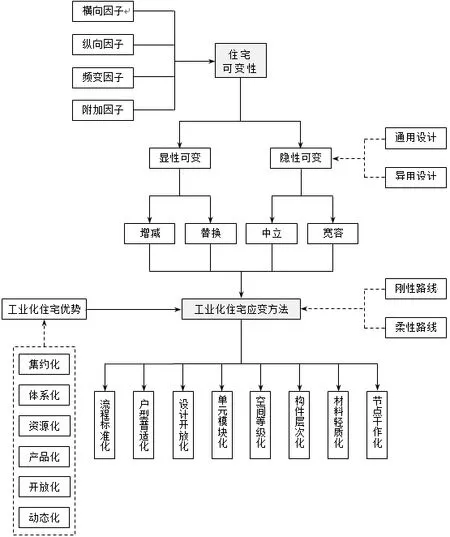

以企业标准化、产品标准化为基础的工业化住宅,几乎一面世,便面临着标准化与多样化的矛盾。标准化是一种技术策略,它使得生产行为具有相同的技术逻辑,从而减少了技术沟通障碍,也减少了时间和金钱的浪费。标准化技术希望对象具有相同特征,但多元化需求却始终存在,并随着时代的发展,其内容越发丰富。标准化与多元化的矛盾本质上就是建筑实体的静态特征与具体使用的动态要求之间的矛盾,建筑的应变就是化静为动。这种动静之别还体现在两个典型课题之间,即多样化与可变性。多样化以建筑建成为终点,而可变性恰好是以建成为起点。

1 多元诱变因子

住宅这一建筑类型有其特殊性。与公共建筑面向大量多样化对象不同,住宅的使用者相对固定。设计中,如果像公共建筑那样仅仅考虑共性,就更容易造成个体特征与建筑空间的矛盾。

来自于使用者个体差异的多元化,可以称之为狭义多元化;而全局性的广义多元化,其主体并非仅限于使用者,还来自技术、政策等抽象领域。

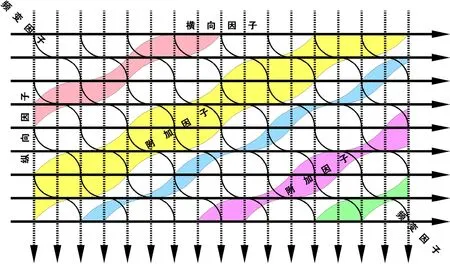

1.1 横向因子

(1)需要关注使用者生活方式的多元化。当今人们的生活模式趋向多样分化,生活作息、交往习惯等各不相同,因此对居住空间的要求也不一样。有人喜欢独处,有人喜欢聚会;有人喜欢熬夜,有人喜欢早睡。这些都是多元化需求的组成部分。

(2)观念的不同也会导致对空间的需求不同。例如,使用者对私密性的重视程度,在不同地域及不同个体之间都存在差异,无疑会直接影响到居住空间设计。

1.2 纵向因子

建筑与人都有生命周期。即便是同一个使用者,随着年龄的增大,行动能力、个人习惯、家庭结构等都必然会有变化,原先适用的居住空间也就可能有变动的需求。

按照美国心理学家埃里克森的理论,人的生命周期分为婴儿期、儿童期、少儿期、少年期、青年期、中青年期、成年期、老年期等8个阶段,每个阶段心理特征很不相同,青年期重视自我表现,少年期、老年期则更需要邻里交往,因此,对居住的需求必然有差异。

1.3 频变因子

因为昼夜及季节交替,人们对居住的需求也会发生变化。相对于纵向因子的长期性和单向性,频变因子更多地体现了周期性和循环性的特点。

1.4 附加因子

某些不可预见的政策因素也会直接影响到住宅设计。例如,住房体制改革对新建住宅的决定性影响就是不可忽视的,而节能规范等技术法规也可能促生对建成住宅的改造。

与其他类型的建筑一样,作为不动产的住宅在灵活可变方面天生具有局限性。但多元化又要求住宅需要具备一定程度的应变能力,这也是评价住宅的指标之一(图1)。

2 显性可变与隐性可变

建筑作为物质环境,变化的方式再多,本质上也不会超出三类,即“有—无”之变、“多—少”之变、“大—小”之变。住宅建筑中,通过构件的灵活变动实现居住空间的变化,可以视为显性可变;提高空间的宽容度,令使用者不必改变建筑构件,仅仅通过改变家具、软装或设备就能满足多元化使用需求,则可以视为隐性可变。

隐性可变是住宅具备良好适应性的体现,它在使用需求与显性可变之间形成了缓冲。建筑师可以先关注隐性可变,然后再考虑显性可变。

2.1 隐性应变策略

建筑的隐性可变从状态上看是不变,也即以不变应万变。实质是以可变思维达到“不变”的实质。

2.1.1 强调中立

强调中立特征,减少精确限定,可以使得居住空间具有较高的宽容度,从而具备一定的自适应能力。例如,大开间住宅就是利用空间的高宽容度,为住户的多元化需求提供便利。空间的中立性对于适应频变因子尤其有效。

另外,在面积有限的前提下,应允许空间异用行为(adapted use of space)的发生(图2),它是居住功能的有效补充;而非限定性是诱发异用行为的必要条件。

2.1.2 通用设计

20世纪80年代,美国北卡罗来纳州大学教授R . L . 马赛(Ronald L.MACE)提出b 通用设计(Universal Design)概念,即为侧重隐性可变的例子。他在产品及环境设计中倡导人皆可用原则,使无论小孩、大人、老人,或任何残疾人皆能获益。

2.2 显性应变策略

建筑的显性可变是一种直接应变策略,操作对象为建筑构件,通常来说是非结构构件。

图1 诱变因子示意图

图2 低窗台异用为座椅、高窗台异用为晾晒的例子

2.2.1 可增减

通过“有—无”之变,也即构件数量的变化,获得多样化的空间使用方式。其实空间可变与构件可变本质上是一回事,前者是结果,后者是手段。方案设计中的空间可变,需要通过技术设计和建筑建造中的构件可变来实现。

2.2.2 可替换

从建造角度看,可以通过构件的以新换旧来达到改进功能的目的。无论是设备模块还是分隔构件都可以考虑替换策略,特别适合工业化住宅。

3 刚性路线与柔性路线

建筑师面对各种变化,也有自己的技术路径可以选择。总体上可分为刚性路线与柔性路线两种,区别在于针对不可预见因素的态度。

3.1 刚性路线

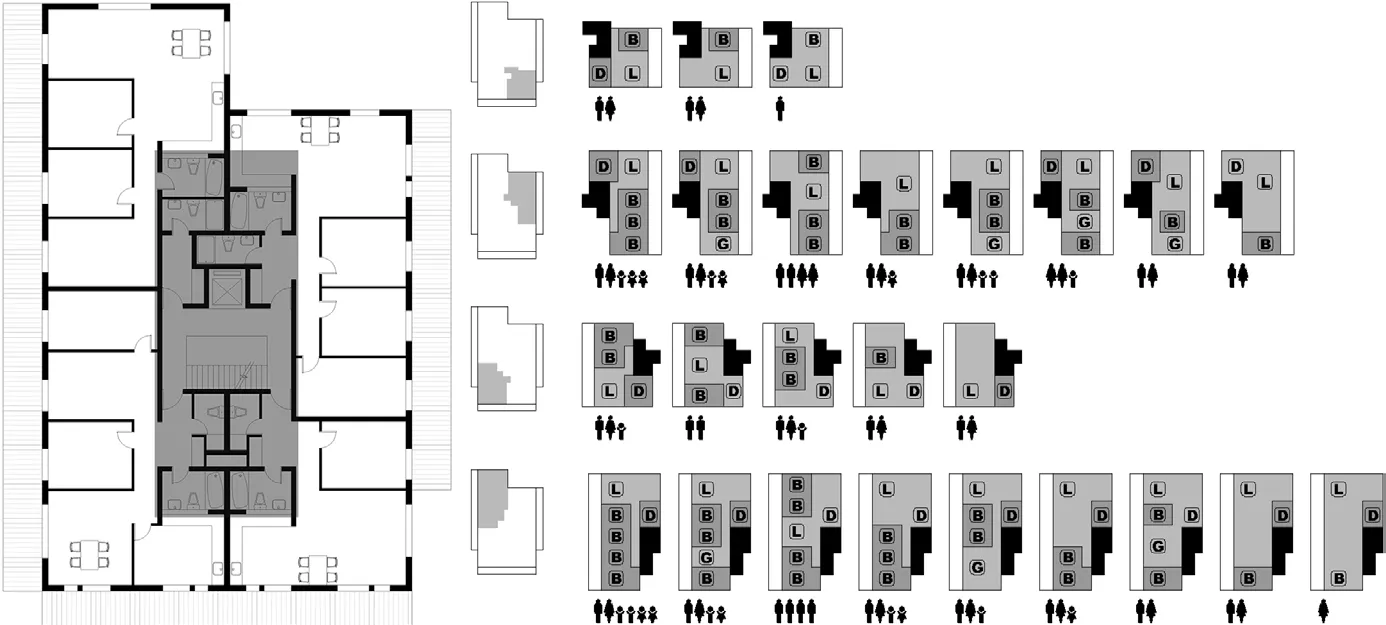

刚性路线即由建筑师提供多种方案选项,供用户选择。它基于有限性假设,试图预见变化的所有可能并将其类型化,将不可预见变为可预见,增强设计与使用的确定性。它意味着保留建筑师的控制力。

图3是苏黎世Hegianwandweg住宅某一单体平面,一梯四户。在方案阶段,建筑师为每一户分别设计了3~9种分隔方案,在选定各户平面后,再进行建造,体现了刚性路线有限多样化的特征。

3.2 柔性路线

与刚性路线正相反,柔性路线基于无限性假设,将使用的不确知性纳入考虑范畴,侧重于以高宽容度满足可变要求;从角色分工上看,柔性路线意味着使用者自主性最大化,建筑师的控制力被削弱。

作为开放建筑典例的荷兰Molenvliet住宅便是柔性路线的代表。该住宅最初提供给用户的图纸,除承重结构与外围护结构以外,完全是空白平面(图4),建造前各家各户拿出自己的想法与专业人士讨论,从无到有画出分隔方案,然后再各自得出最终平面图。

4 工业化住宅应变方法

无论是隐性可变策略还是显性可变策略,无论建筑师选择刚性路线还是柔性路线,所有的应变方法都无外乎“有、多、大、无、少、小”之间的组合变化。在实践中,不同的应变方法适宜度是不一样的。

4.1 流程标准化

“变而不乱”是在应变设计中特别需要强调的基本原则,否则设计的普遍性将大打折扣,实施的难度也会增加。工业化住宅本来就具有良好的标准化基础,全设计流程的标准化不是阻碍应变设计的因素,反而有助于它的实现。

4.2 户型普适化

户型普适化是一种基于隐性应变策略的思路。工业化住宅从一开始就将其纳入技术框架,并且当作长期性存在。

4.3 设计开放化

引入使用者参数,形成居住者的有效参与,弥补设计者单一性的缺陷。上世纪60年代,源自荷兰的开放建筑理论,便是立足工业化对用户开放的尝试。

4.4 单元模块化

图3 Hegianwandweg住宅单体平面图

图4 Molenvliet住宅提供给用户的原始平面图

所谓单元,既包括空间单元,也包括构件单元。例如,在户型设计中,建筑师以空间单元为基本组合元素,通过组合拆分形成完整平面;而某些工业化住宅体系中,将通用结构构件分成承重墙式模块和角支撑式模块两种,它们在建造技术中具有不同意义。

4.5 空间等级化

基于功能分类可以将每一空间分为基本面积与舒适面积两个部分。基本面积可视为不可变部分,舒适面积部分则承担主要的应变任务。

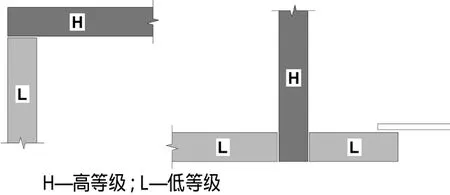

4.6 构件层次化

构件层次化的好处就是使得构件具有一定独立性,高层次控制或限定低层次,低层次的变化不影响高层次。开放建筑理论中的支撑体住宅就是层次概念的最好实例,它将构件分为组织层次(Tissue Level)、支撑体层次(Support Level)、填充体层次(Infill Level)三个等级。

构件层次化不仅在新建建筑中对构造细节产生影响(图5),还有利于建筑构件的更新操作,因为它允许不同的建筑构件具有不同的寿命周期。

4.7 材料轻质化

虽然材料轻质化的优势更多地体现在具体技术中,比较微观,但纵观历史上工业化住宅追求多样化的实践活动,大抵都对材料轻质化有诉求。以图3的Hegianwandweg住宅为例,它除了核心筒为现浇混凝土以外,外围包括楼板在内都采用了木结构。

4.8 节点干作化

工厂生产、现场拼装、高度机械化是工业化建筑的本质,干作节点既是必要需求,也具有充分条件,且为远期改造提供了低损、无损拆改的可能性。

5 工业化技术的应变优势

建立在标准化、产品化基础上的建筑工业化技术,经历了几十年的发展,除了满足基本建造要求以外,在应变方法上也体现了不同于传统技术的优势(图6)。

5.1 集约化

首先就是集约化优势。工业化建筑以技术集成为特色,便于形成菜单式的选择模式,无论主体结构、内装修还是设备相关部分都建立在统筹开发的基础上。对于预期内和超出预期的变化,可以做体系化的调整,即System flexibility。

5.2 资源化

正因为整个生产建造流程具有高度体系化特征,工业化技术的应变手段还具备资源化优势,亦即Resource flexibility。相对于传统孤立、零散的项目建设,工业化体系能更高效地调动资源,满足应变要求。

5.3 规格化

工业化建筑将住宅视作产品,相应地也像对待工业产品那样提供使用手册,并可以提供更规范的售后服务。在后期使用过程中可能出现的变化需求,更可以提供规格化改造替换服务。

5.4 动态化

图5 构件层次在节点上的体现

图6 工业化住宅应变方法构架

以体系化为重要特征的工业化建筑从几十年前开始,便已注意到面向用户、面向变化的必要性,且较之传统建造提供了更高程度的开放化设计,在动态化方面具有显著优势。

如今,不断涌现的新技术如BIM操作系统、参数化与机器人建造等,不仅其自身必然建立在工业化技术基础之上,同时也是对工业化建筑的补充加强与专门化。它们无一例外地为建成品的应变操作提供了新的帮助。

6 结语

住宅可变性这个话题,既由来已久,又常谈常新。它本身又可分为不变与变化两个部分,比如诱变因子大体保持稳定,因为人的行为模式与分化没有太大变化;而应变方法则随着技术的发展不断增添新的内容。

一方面,虽然工业化住宅赖以立足的标准化策略表面上强调的是限制,但事实上,它之所以建立严格的新秩序是为了换一个角度给可变性提供更多新方法;另一方面,今天我们所面对的新型建筑工业化已经表现出高度开放特征,数字化、智能化的融入,不断地让住宅应变技术获得新方向,因此,正是工业化赋予应变技术以新动力、新优势。

本文从源头开始,对住宅应变技术及策略提纲挈领地进行了框架式总结,旨在重新梳理这一经典问题,形成符合时代特征的全面认识。更重要的是,可以以此框架为出发点,对各个分支展开细化研究,从而取得深度与广度并存的成果。