秦岭落叶松及油松凋落物可溶性有机碳含量及其紫外-可见光谱特征

李美娟,炊 雯

(1. 陕西省灾害监测与机理模拟省级重点实验室,陕西 宝鸡 721013;2. 宝鸡文理学院 地理与环境学院,陕西 宝鸡 721013)

1 前 言

森林生态系统中森林凋落物包括枯落枝叶、落皮、枯死树根、枯死草本、落地的营养和繁殖器官、微、小动物残骸以及他们的异化代谢产物等。由于森林类型各异,各组分在凋落物中所占比例也不尽相同[1]。凋落物分解是森林生态系统中养分归还的主要途径[2]。可溶性有机物(Dissolved organic matter, DOM)是指可通过0.45μm滤膜,能溶解于水、酸或碱溶液中的不同结构和大小的有机分子混合体,其中尤以可溶性有机碳(Dissolved organic carbon, DOC)为研究热点,它是森林生态学、森林土壤学、生物地球化学及整个大气碳循环研究的重点及热点[3-4]。

紫外-可见(UV-Visble)光谱法可用于可溶性有机质的半定量分析,表征土壤和水体中有机质的结构组成与特性[5]。有学者研究发现,即使不同来源的DOM,其DOC含量与254nm处的吸光度值之间也具有良好的线性相关关系[6];周焱等[7]对武夷山不同海拔土壤研究发现,A230与土壤DOC存在极显著的线性正相关关系;杨玉盛等[8]发现森林凋落物淋出液中可溶性有机碳与A200有良好的线性相关性。研究可溶性有机碳含量与其紫外-可见光谱特征有助于我们进一步认识可溶性有机质的含量组成乃至其结构特性等。

选取太白县苏家沟林场和终南林场的油松林(Pinustabulaeformis)和落叶松林(Larixgmelinii)不同分解阶段(L-未分解,F-半分解,H-完全分解)的凋落物进行室内10天恒温浸提培养实验,初步分析了供试凋落物在分解过程中可溶性有机碳(DOC)的含量变化及其紫外-可见光谱曲线的变化特征,以期为森林土壤有机碳的来源及迁移过程提供研究依据,为进一步研究凋落物在森林碳循环中分解、迁移的机理过程做一参考。

2 材料与方法

2.1 研究区概况

研究区域位于秦岭西部腹地,属陕西省太白林业局太黄段苏家沟林场和终南林场,南接黄柏塬,北依桃川林场,地处秦岭南坡,位于秦岭分水梁附近。林业局归属地太白县的地理坐标为东经107°03′00″~107°46′40″,北纬33°38′13″~34°09′55″(图 1),海拔高度1 250~3 400m;东西长66.7km,南北宽53.4km,具有明显大陆性季风气候及山地气候特点,年均日照数为2 133.3h,年均气温8.2~9℃,年均无霜期158天,年平均降雨量751.8mm。长冬无夏,春秋相连,昼夜温差大,土壤类型多为棕壤或暗棕壤,部分为灰化土和高山草甸土,土层薄,有较厚腐殖土和枯枝腐叶层。主要树种有华北落叶松(Larixprincipis-rupprechtii)油松(Pinustabulaeformis)、华山松(Pinusarmandii)、白桦(Betulaplatyphylla)、红桦(Betulaalbosinensis)、辽东栎(Quercuswutaishanica)、锐齿槲栎(Quercusalienavar.acuteserrata)、冷杉(Abiesfabri)、云杉(Piceaasperata)等,森林资源丰富,以次生林为主,伴有部分人工林。林区植被覆盖率达93%以上。

图1 研究区位置图Fig.1 Location map of the study area

2.2 样地的设置及样品采集

于2015年11月在终南林场(107°18′37″~50″E,34°08′48″~51″N,海拔高度1 737~1 798m,土壤类型为棕壤、暗棕壤)和苏家沟林场(107°16′41″~52″E,33°08′18″~48″N,海拔高度2 080~2 140m,土壤类型为棕壤、暗棕壤)的油松天然林、落叶松人工林设立采样地。所选落叶松林(树龄25~30a;胸径15~19cm,郁闭度80%~90%;莎草、蒿草等较多,凋落物厚度3~5cm)呈东西条带状走向,宽约1.5km,长约5km,坡度范围5°~15°,将样地按东西走向依次分割为3块500m×500m样地,在每一块样地内按梅花桩法设立25m×25m小样方5个,每块小样方内再随机设立5个面积为30cm×30cm采样点。每个小样方内同层小样混合装于塑封袋、编号记录并带回实验室,共计取样45袋。所选油松林(树龄40~50a;胸径25~30cm,郁闭度75%~80%;灌草植被丰富,凋落物厚度7~12cm)呈条带状,坡度约20°,高程差100m,故将选取的林地按东西条带状设置3块500m×100m样地,在每一块样地内按上坡-中坡、下坡设立3条平行于等高线的样线,每条样线上随机设30cm×30cm采样点5个。取样时候在每个采样点按层取样,坡度相同样线内样品同层次混合装入写有样品编号的塑封袋,带回实验室,共计取样27袋。所取样品全部带回实验室按编号平摊于牛皮纸,置于阴凉通风处,自然风干。

凋落物样品分层采取人为区分标准:L层指代未分解的新近凋落物层,凋落物颜色未有明显变化,形状无缺失;F层指代颜色变深,形状有缺失,但是脉络性状等原有植物组织形态外观可辨的半分解凋落物;H层指代已经肉眼无从辨别原形状及脉络,失去其原有植物组织形态,类似腐殖质及土壤混合物[9-10]。

2.3 测定方法

2.3.1 凋落物DOC浸提液的制备

把自然风干后的不同分解阶段L-F-H凋落物样品采用四分法留取适量,捡去小石块、动物粪便及残骸等。经植物粉碎机粉碎(40~60目)后保存于写有具体样地编号及植被类型等相关信息的密封袋内。

称取处理好的凋落物干样1g,放入100ml带盖的离心管,加入超纯水50ml,拧紧离心管盖子,置于25℃生化培养箱做恒温浸提培养实验(1d-3d-5d-7d-10d),培养结束后的样品取出,置于恒温往复震荡箱(200r/min,24h,),离心机离心(Eppendoff R5810,8 000r/min,10min)取出,将上清液经由0.45μm水系滤膜过滤器过滤,制得凋落物DOC储备液。制得的储备液置于4℃冰箱冷藏待测。

2.3.2 凋落物DOC含量的测定

将制得的凋落物DOM储备液经过合适比例稀释,用德国元素公司的liquidⅡTOC仪测定。每个样测2次求平均。

2.3.3 光谱分析

紫外-可见吸收光谱测定用美国哈希公司的DR6000紫外-可见分光光度计的单波长扫描模式,扫描精度1nm,扫描区间设置为200nm~800nm。

3 结果与分析

3.1 DOC含量及其分布特征

对油松林及落叶松林不同分解阶段(L-未分解,F-半分解,H-完全分解)的凋落物,进行室内10天恒温 (25℃)浸提实验。实验结果如图2、图3所示,图中数据为三次重复平均值,数据标签不同字母表示处理间差异达0.05的显著水平。

由实验结果可见,同种植被凋落物不同分解阶段、不同浸提时间,其浸提液DOC含量差异均较为显著。对相同分解阶段凋落物而言,落叶松与油松凋落物浸提液在相同浸提时间,其浸提液DOC含量差异也较为显著。落叶松L层凋落物DOC含量依次DOC10d>DOC1d>DOC5d>DOC7d>DOC3d,F层凋落物DOC含量依次DOC5d>DOC10d>DOC3d>DOC1d>DOC7d,H层凋落物DOC含量依次DOC3d>DOC7d>DOC10d>DOC1d>DOC5d。不同浸提时间,油松L层凋落物DOC含量依次DOC1d>DOC3d>DOC7d>DOC10d>DOC5d, F层凋落物DOC含量依次DOC1d>DOC5d>DOC3d>DOC10d>DOC7d。H层凋落物DOC含量依次DOC10d>DOC5d>DOC1d>DOC3d>DOC7d。

图2 落叶松凋落物不同浸提时间DOC含量Fig.2 DOC contnet of the litters form Larix gmelinii in different extraction time

图3 油松凋落物不同浸提时间DOC含量Fig.3 DOC content of the litters from Pinus tabulaeformis in different extraction time

由实验结果发现,无论是落叶松还是油松,其不同分解阶段(L-未分解,F-半分解,H-完全分解)浸提液中DOC含量均随着L-F-H依次减小,即DOCL>DOCF>DOCH,仅在油松的10d浸提液中DOCH>DOCF;对L层未分解凋落物,浸提不同时间1d-3d-5d-7d-10d,其DOC含量均表现为DOC油松>DOC落叶松,随着浸提时间不同,油松L层凋落物DOC含量呈现降低-升高-再降低,落叶松L层凋落物DOC含量呈现降低-升高-再降低—再升高,这是源于凋落物分解的几个阶段:可溶性成分的分解析出;纤维素(cellulose)、粗脂肪(crude fat)、单宁(tannins)、角质(cutin)、木质素(lignin)、酚类(phenolics)等难分解成分的微生物氧化反应;物理生物破碎的生化反应过程[11~14]。落叶松凋落物与油松凋落物浸提分解过程也经历类似的分解过程。对L层凋落物,在浸提分解初始阶段(1d),可溶性成分快速分解析出,随着时间增长(3d-5d-7d-10d),由于微生物氧化反应及物理化学生化作用,淋溶分解速率放缓,以富集吸附为主,数值降低,再随着浸提时间增长及生化作用发生,会出现再分解-再富集吸附过程,整个过程是富集吸附与分解的复杂生化反应的综合体现,所以在数值上会出现波动。F层、H层情况与此类似。由于不同分解状态层(L-F-H)凋落物在自然界中经过雨水的淋溶、小动物及微生物活动、物理化学破碎等因素影响,可溶性碳组分会有不同程度迁移、降解,所以出现DOCL>DOCF>DOCH,这也与实验结果相符。由图2、图3对比还发现,在浸提分解实验时间内(10d),油松凋落物L层DOC含量均值明显高于落叶松;但在H层,油松凋落物DOC均值明显低于落叶松,这与Swift等(1989)提出的凋落物化学属性“基质质量(substrate quality)”相关[14],油松属于针叶常绿植物,其叶质含有难分解的木质素、纤维素、酚类物质较为丰富,故在保持凋落物原状的L层,其凋落物养分含量较为丰富,相应的DOC也处在含量相对(落叶松)较高并稳定的一个状态,分解释放波动较为缓慢;而在凋落物分解程度比较深入,失去其原有植物组织形态,类似腐殖质及土壤混合物的H层,其DOC含量相对稍低。

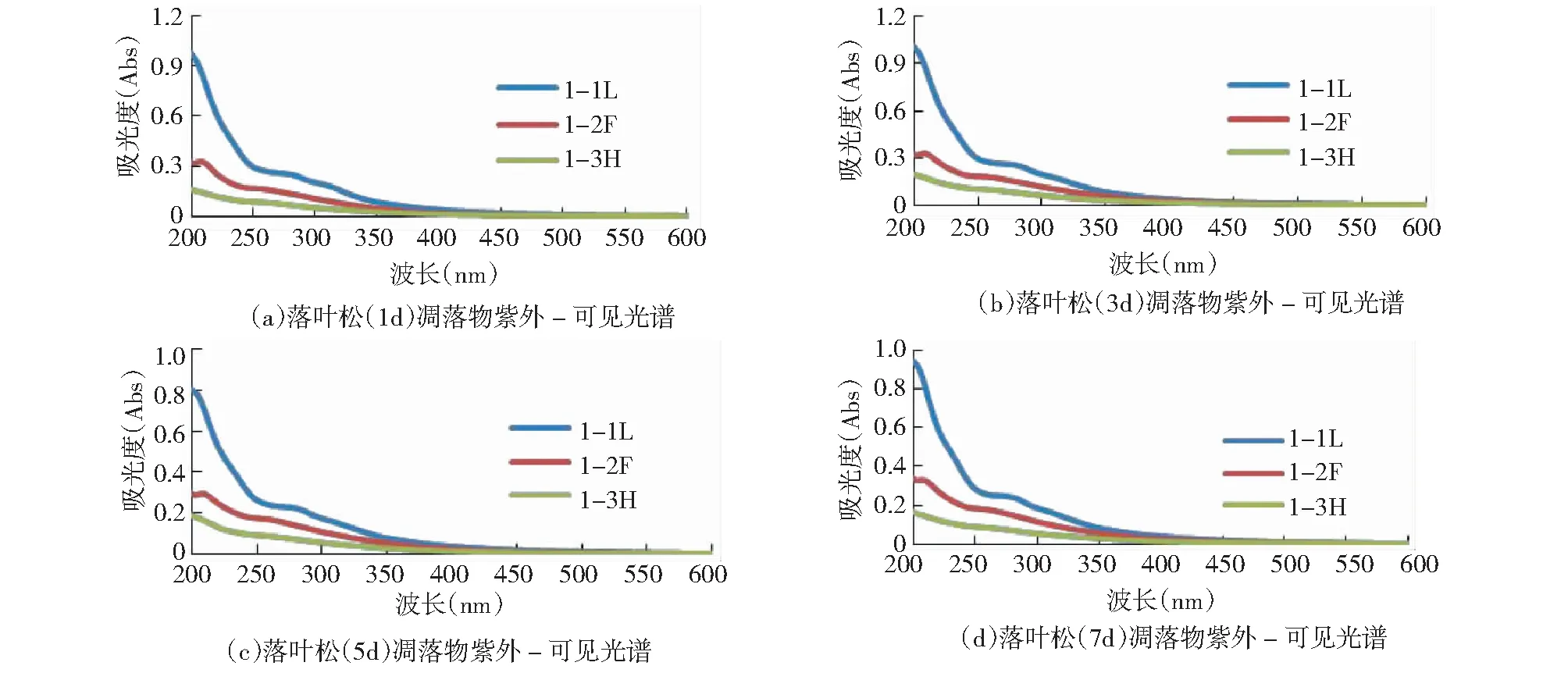

3.2 紫外-可见光谱特征

紫外-可见光谱具有灵敏度高,所需样品少,样品不需要特殊分离等优点,为研究样品有机物来源,腐殖化程度等提供了便利快捷的方法[15]。通过对落叶松及油松不同分解阶段凋落物浸提液自200nm到800nm区间全波段扫描,得到落叶松及油松不同分解阶段凋落物浸提液不同分解时间的紫外-可见光谱曲线,见图4、图5。由图4、图5可见,两种植被凋落物谱图曲线显示:浸提液吸光度值随波长增加而逐渐减小,且L层凋落物吸光度值曲线呈现明显的单波峰,波峰及端吸收都出现在200nm附近;肩峰普遍出现在240~280nm范围内;对相同浸提液的相同稀释倍数,其紫外-可见波谱曲线中吸光度值与波长所围成的峰面积呈现SL>SF>SH。

3.3 DOC含量与A200nm相关性分析

将凋落物分解过程中测的可溶性有机碳(DOC)与紫外-可见光谱200nm处吸光度值做线性相关性分析,所得结果见图6、图7。由所得结果可见DOC含量与200nm处吸光度值呈现较强相关性(R2>0.9),说明对供试研究的植被凋落物用A200估算其浸提液DOC含量具有一定可行性。

图4 落叶松凋落物不同分解阶段紫外-可见光谱Fig.4 UV-Visible spectrum of the litters from Larix gmelinii in different decomposition stages

图5 油松凋落物不同分解阶段紫外-可见光谱Fig.5 UV-Visible spectrum of the litters from Pinus tabulaeformis in different decomposition stages

图6 落叶松DOC与A200nm相关性Fig.6 Correlation between DOC and A200nm of the litters from Larix gmelinii

图7 油松DOC与A200nm相关性Fig.7 Correlation between DOC and A200nm of the lietters from Pinus tabulaeformis

4 结 论

对于供试地区落叶松林及油松林,其不同分解阶段凋落物DOC含量依次为L层>F层>H层,两种植被类型凋落物DOC含量为DOC油松林>DOC落叶松;凋落物分解过程其浸提液紫外-可见光谱自200nm到800nm范围内吸光度值逐渐趋于减小,L层呈现一个明显的单波峰,波峰及端吸收都出现在200nm附近;肩峰普遍出现在240~280nm波长范围内,这可能与苯环的B吸收带相关,由此可推断样品中有芳香环结构存在[16]。凋落物不同分解阶段浸提液DOC含量与200nm处吸光度值呈现较强相关性(R2>0.9)。说明对供试研究的植被凋落物用A200估算其浸提液DOC含量具有一定可行性。

研究秦岭地区落叶松与油松凋落物不同分解阶段的可溶性碳含量分布特征对研究森林生态系统土壤养分迁移、土壤养分活性乃至森林生态系统碳循环具有重大参考价值,紫外-可见光谱技术可用于可溶性有机质的半定量分析。紫外光谱特定波长下的紫外吸光度值或两个特定波长下的吸光度比值可表征DOM的含量组成、团聚化、腐殖化、取代基复杂程度、分子量大小等等[17]。在后续研究中可尝试将紫外-可见光谱技术手段用于对凋落物分解过程中有机质含量、结构特性及其在分解-迁移过程中对土壤结构的影响等方面进行深入研究。